在越來越多遊戲被改編成真人電影,搬上大銀幕的今天,《塞爾達傳說》也將改編真人電影的消息,還是引發了玩家“迷惑”、“好奇”、“震驚”等情緒。比如遊戲裏一言不發的林克,要在電影裏如何開口才不會OOC(Out Of Character)。

而最近,《塞爾達傳說》真人電影公佈了兩位主人公的選角。宮本茂在任天堂官方賬號上寫道:“我很高興宣佈,在《塞爾達傳說》真人電影中,塞爾達將由博·布拉加森(Bo Bragason)扮演,林克將由本傑明·埃文·安斯沃思(Benjamin Evan Ainsworth)扮演。我非常期待看到他們在大銀幕上登場。”

《塞爾達傳說》真人電影 定檔2027年3月26日

如何爲真人改編電影選角,一直是玩家社羣、評論界和製作方在遊戲IP改編中關注的核心問題。

“長得像不像”、“演得像不像”、“符不符合玩家期待”,成爲每一部遊改影視都要經歷的拷問。不同的遊戲角色也迎來了不同的銀幕/熒幕命運:有的成爲經典,廣受好評;有的則被吐槽、遺忘,甚至成爲反面教材。

爲什麼有的改編角色通過了考驗,而有的失敗了?是不是有的遊戲角色天生就比另一些“適合翻拍”?影視化又如何影響一個遊戲IP和我們對它的看法?最後的最後,我們究竟爲什麼如此癡迷於檢驗每一個遊改影視角色的選角?

一、保衛玩家世界

早在2023年《塞爾達傳說》真人電影的計劃公佈的時候,玩家們就已經開始自己給電影選角。不少玩家紛紛猜測,湯姆·赫蘭德有可能出演林克。不過,有不少粉絲對大牌明星的參演表示擔憂,他們擔心“熟面孔”會讓人出戏,或者擔心明星的光環效應蓋過了被影視化的遊戲角色本身,而後者纔是他們真正想看的。

扮演蜘蛛俠的湯姆·赫蘭德

《神祕海域》真人電影

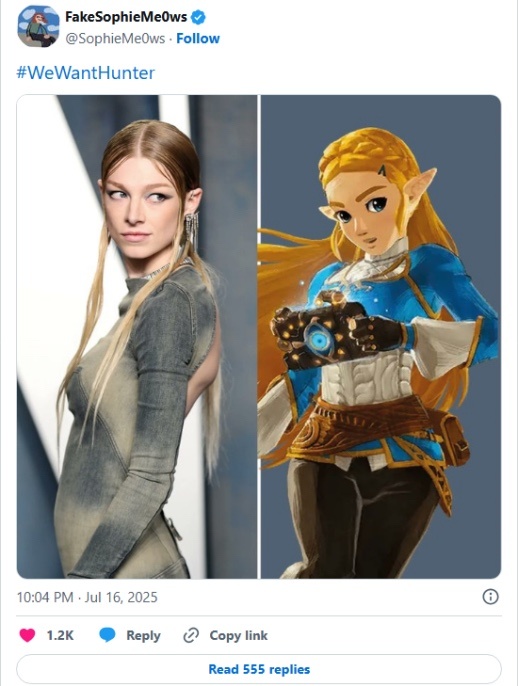

所以,當粉絲們發現電影最終選擇了兩位“相對不知名的”演員時,對任天堂注重角色本身貼合性的做法表示了讚許——雖然也有粉絲認爲自己心中的選擇也許更貼合。相當部分粉絲希望由亨特·謝弗來出演塞爾達,認爲TA更具理想中的“公主”氣質。他們還在X平臺發起#NotMyZelda 和#WeWantHunter標籤,有的推文獲得了上千點贊。

可以說,《塞爾達傳說》的遊戲粉絲,對真人電影改編表現出了比較保守的態度。大多數粉絲都同意,自己並非想去影院看明星,而是想去看到這款遊戲的故事。

這說明,粉絲羣體對角色的考量,最終還是在於演員能否成功嵌入到遊戲世界當中。至少他們不希望自己投入了豐富感情的角色,被一張陌生的明星臉替代。

也因此,在電影項目的早期階段,這種立場主要投射到對遊戲人物,特別是外表還原性的評價上。

不過,一個遊戲角色的命運,並非僅僅取決於其外觀“像不像”。有時候,在“形似”問題上失分的扮演者,卻能靠“神似”挽回一定的口碑和評價。扮演《最後生還者》劇集中艾莉這個角色的貝拉·拉姆齊就是一個例子。

一開始,拉姆齊也飽受“長得不像艾莉”的質疑。然而,隨着電視劇的播出,其演技和演出的效果在很大程度上回應了關於外表的批評。不少粉絲觀衆對她的態度有了改觀,認爲她把握住了這個角色的神髓。

Reddit上有粉絲髮帖說,“我不得不承認,我一開始對貝拉·拉姆齊飾演艾莉並不感到興奮……但通過每一集的進展,她精準演繹了每一句臺詞,讓我越來越相信她的選角。”

拉姆齊和另一位主演佩德羅·帕斯卡之間的化學反應更是幫了她一把。《最後生還者》劇集的聯合創作者克雷格·馬津曾在接受採訪時表示,帕斯卡和拉姆齊之間有驚人的化學反應:“他們在片場內外的化學反應非常出色。他們以最美麗的方式愛護對方。”

《曼達洛人》扮演者佩德羅·帕斯卡

這種化學反應映照了劇中喬爾和艾莉從冷漠到彼此依賴的父女般的情感張力,這種情感關係也是《最後生還者》的核心所在。

即使銀幕改編形象並不完全契合遊戲中的形象,玩家羣體也並非完全不能接受。相反,他們樂於看到化學反應爲遊戲本身注入新的活力,只要這種新的元素沒有毀掉他們對角色形象的期待。

總的來看,觀衆對影視改編角色合格與否的判斷,除了外表的契合之外,還主要基於演員對於角色的演繹,是否符合遊戲玩家所期待的性格、行爲邏輯、情感內核。這其實也體現出玩家保護一個完整的遊戲世界的意圖。

不過,影視改編一旦獲得成功,還是能夠反哺遊戲IP,與之形成互補。在《最後生還者》劇集播出以後,頑皮狗在官方博客邀請玩家通過#TLOUPhotoMode在遊戲中重現劇集場景,藉助熒幕強化玩家和遊戲世界的關聯。

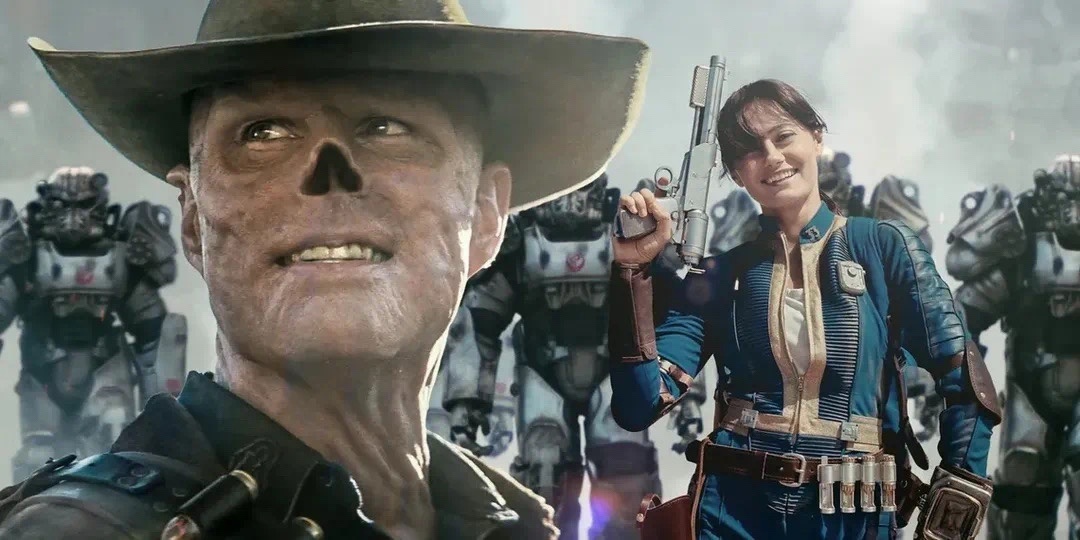

在與IP的互補上,更進一步的是《輻射》劇集,貝塞斯達總監陶德(Todd Howard)明確電視劇將成爲遊戲“正史”的一部分,輻射IP有意像很多小說、漫畫IP一樣,構建一個跨媒介的統一宇宙。

《輻射》真人劇集

二、平衡角色與敘事

對於影視行業而言,遊戲IP的吸引力正在逐年遞增。遊戲IP通常已經擁有自己成熟的世界觀、故事背景和人物角色;同時,遊戲IP還擁有大量的玩家和粉絲。相比於開發一個全新的IP,改編是一個能降低宣傳成本和商業風險的好選擇。

不過,影視也面臨着平衡玩家立場和影視行業需求的難題。沒有人想在電影院看兩個小時遊戲實機錄像,但玩家們確實又想看到“這個電影演的正是那款遊戲”的提示。

《我的世界》真人電影

《魔獸》真人電影

遊戲和影視,一個是互動媒介,一個是被動的觀看媒介。這種區別使得影視創作團隊需要在觀影過程中調動觀衆的興趣,喚起觀衆情感認同。而這種短時間內的故事和情感的張力,往往又需要通過大量的改編才能達成。

因此,創作團隊也會考量影視表達模式對演員可見度與表演形式的要求。所以,選角重點在於影視改編想要講述一個怎樣的故事,以及演員能否透過鏡頭講出這個角色。

如何平衡上述兩種考量,既是對創作團隊的考驗,也深度影響了一個改編角色能否被認可。

遊戲《古墓麗影》的兩版改編,就充分展現了影視創作團隊在改編意圖與遊戲角色之間進行平衡的努力。

在《古墓麗影》(2001)中,導演西蒙·韋斯特希望塑造的是一個反叛、強大、有個性的女英雄形象,因此他選擇了安吉麗娜·朱莉;而《古墓麗影:源起之戰》(2018)的導演羅阿爾·烏索格選擇了艾麗西亞·維坎德,他想要講述的是現實中主角的成長,因此需要一位更有情感深度,堅強和脆弱並存的女主角。

在IMDb的發起的一次投票中,朱莉版本的勞拉更勝一籌(獲得了843票中的501票),不過維坎德版本的勞拉同樣也獲得了不少喜愛。

雖然朱莉版本的勞拉被很多粉絲視爲最經典的、最具魅力和代表性的勞拉形象,但是烏索格打造一個新敘事的努力也獲得了新粉絲的認可,維坎德的勞拉通過訓練獲得力量的過程顯得更真實,對粉絲而言同樣有代入感。

著名第一人稱射擊遊戲《光環》也被改編成了電視劇集,影視創作團隊在選擇巴勃羅·施賴伯扮演士官長時,綜合考慮了士官長的精神特質和真人拍攝的實際要求。

製片人沃爾夫基爾是施賴伯其他作品的粉絲。在見到他本人以後,他們發現施賴伯“熱情、忠誠和有專注力的品質”,以及“同時展現力量和脆弱”的演技,讓他看起來非常適合這個角色。

《光環》真人劇集

另一個讓他被選中的原因是出色的身體素質,他具有精確移動的能力以及非常優秀的肌肉控制能力和空間意識。由於士官長的鎧甲要求演員既能穿好服裝,又保持很好地移動,而且能夠穿着服裝把戲演清楚,身體素質就顯得很重要了。綜合這些考慮,施賴伯在選角時就脫穎而出了。

湯姆·基根是一位長期擔任視頻遊戲選角導演的導演,曾參與過《戰地風雲》《使命召喚》的製作。他曾表示,如果讓他選擇扮演士官長的演員,他會選擇“一個聲音好的人……(這個人)要具有那種(沙啞刺耳的)音質。”

在遊戲中,聲音是塑造士官長形象的重要載體,承載了他沉穩、無畏的氣質。不過,施賴伯本人對於角色有自己的思考。他曾在公開採訪中表示,士官長這個角色一直保持了非常神祕的面目,因此在表演時,他會用自己的特徵,來填補士官長性格中不透明的部分。

主創之一的史蒂文·凱恩也表達了類似的脫離遊戲限制的努力。在早期設計時,他們沒有討論遊戲,反而討論的是角色和“世界”。這種敘事的努力,主要呈現爲劇集賦予了士官長一張臉,讓他將“真面目”暴露在觀衆面前。

主創團隊解釋,《光環》劇集不將士官長僅僅塑造成遊戲中的“英雄”,而是選擇對他進行更內省的審視。所以,士官長需要摘下他標誌性的頭盔,並讓鏡頭聚焦於其的面部表情,從而進行情感敘事。

然而,大量玩家對影視團隊的敘事嘗試並不買賬。

多數光環的老玩家都表示覺得很出戏,因爲他們不能適應長久以來,以頭盔爲標誌的士官長在鏡頭前露出正臉。除此以外,部分觀衆也表示,在觀看時,自己還沒來得及與影視劇中的士官長建立好代入感,就被突然出現的臉打斷了。

導演本人也表示了對於讓士官長這麼早脫下頭盔“有點後悔”:“我本可以再等一兩集再讓他脫掉。”

事實上,從遊戲媒介的到影視媒介的變化所帶來的更深層次變化,是玩家(觀衆)和角色建立聯繫的方式。

遊戲玩家在觀看時,必然要經歷從體驗者到觀察者的角色轉變,這當中可能存在着無法迴避的認同斷裂和情感落差。

可以看到,對玩家而言,這種轉變可能是短時間內無法適應的。爲了修復這個落差,影視媒介需要將他們迅速帶入到自己的故事當中。

三、爲何遊戲角色如此重要

隨着近年來遊戲改編影視數量的增長,遊戲角色和影視角色之間較難彌合的差異也暴露出來。

《殺手》系列真人電影

遊戲角色越來越成爲遊戲的核心要件,並且不能被影像角色所替代,進而逐漸呈現出兩者並肩的態勢。

有的影視創作,例如《獵魔人》,在創作時就明確規避了遊戲《巫師3》中傑洛特形象的籠罩性的地位,選擇轉而去改編小說。《獵魔人》的製作人、編劇Hissrich就曾表示,“這讓我們有了不同選擇的空間”。

《獵魔人》真人劇集

不同媒介轉換中,角色成爲核心的難題,實際上也表明,人物角色是不同媒介中敘事、情感和玩家認同的核心。

在以敘事爲基礎的影視媒介中,人物的核心地位不言自明,然而在遊戲中,敘事和人物有漸進發展的歷程。

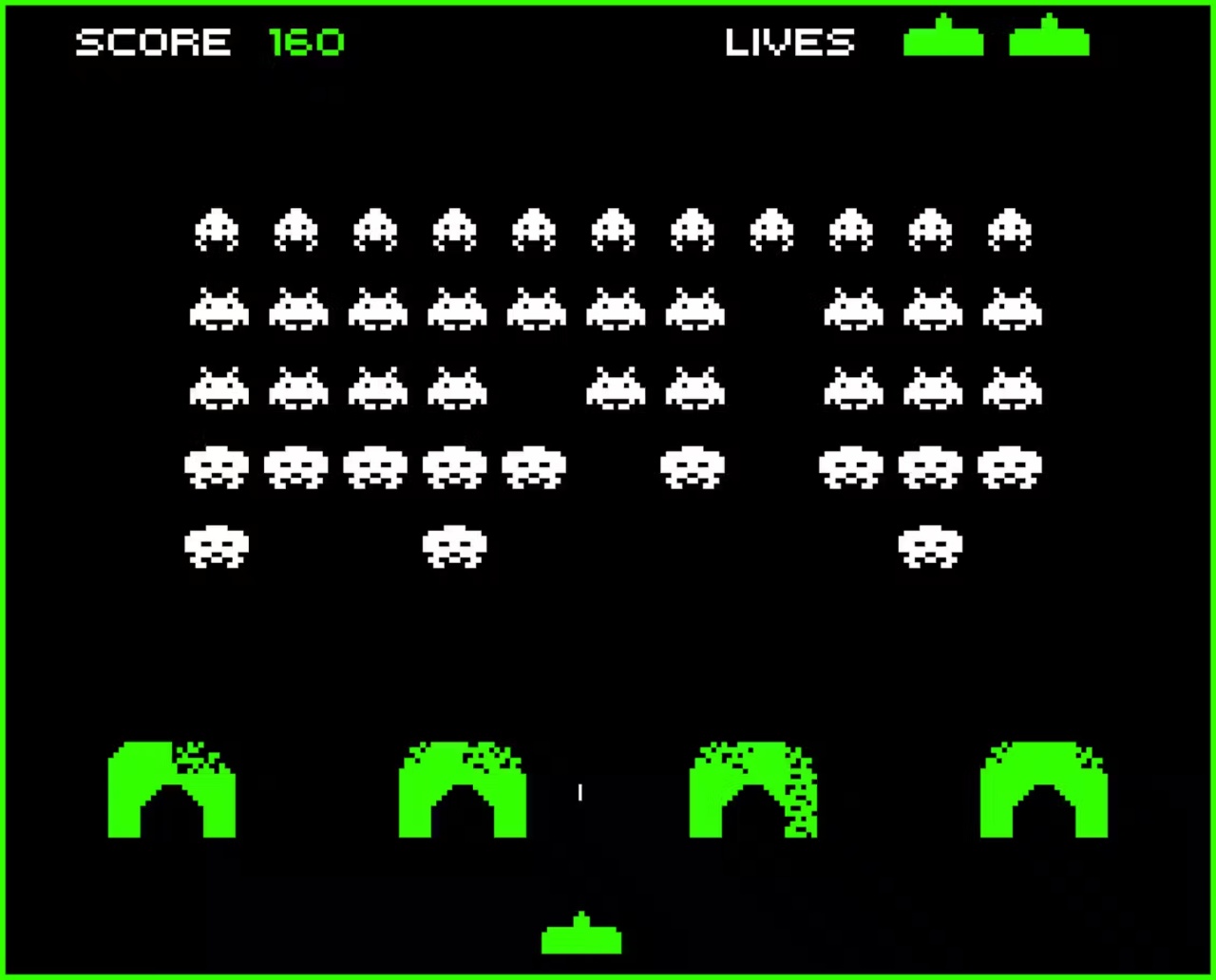

早期,屏幕中的遊戲角色更多是被操控的對象,是一個代表玩家的佔位符。上世紀70年代到90年代的遊戲中有不少經典的例子:在《喫豆人》中,喫豆人沒有任何信息背景,僅僅只是不斷張嘴喫豆;《太空侵略者》中,玩家要控制的是一個炮臺裝置。

這個時期的遊戲中,玩家操控的更像是一個動作的執行體,去完成某種在遊戲場景之外被設定的目的。更不用說俄羅斯方塊了——玩家面對的是規則本身。

隨着技術的進展,遊戲加入了更多劇本、配音和角色動畫。玩家逐漸開始意識到,自己控制的是一個“人物”,他們有性格、目標和自己的故事。最早的《生化危機》和《古墓麗影》等遊戲都增強了敘事功能,玩家操控的人物在其中也起到關鍵的推進作用。

而在高清時代的敘事型遊戲興起之後,遊戲更進一步朝沉浸式體驗的方向發展,玩家和角色的聯結就成爲情感投注的核心環節。

遊戲《底特律:變人》

玩家不再是控制角色去完成ta的故事,而是開始和角色共生,去完成玩家和角色“共同的故事”。遊戲的整個IP也和原創性的角色高度捆綁。例如《最後生還者》《荒野大鏢客2》《底特律:變人》《賽博朋克2077》等。

遊戲操作形成的是玩家和代碼互動的經驗,會被認爲是“自己的經驗”。玩家和角色的認同深度捆綁,因此面對影視改編中的選角也尤其敏感。

《波斯王子:時之刃》真人電影

《刺客信條》真人電影

單純的視覺媒介則不具備這樣的捆綁性。總體而言,漫畫改編影視對於角色的把控比遊戲改編困難少一點,在建立了外貌還原度以後,漫改需要進行的是現成劇情的取捨。

但是,遊戲改編更需要回應玩家的情感期待,而情感期待又以遊戲角色爲核心。能否回應、如何回應這種情感期待,成爲決定遊戲角色銀幕/熒幕命運的關鍵。

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com