在越来越多游戏被改编成真人电影,搬上大银幕的今天,《塞尔达传说》也将改编真人电影的消息,还是引发了玩家“迷惑”、“好奇”、“震惊”等情绪。比如游戏里一言不发的林克,要在电影里如何开口才不会OOC(Out Of Character)。

而最近,《塞尔达传说》真人电影公布了两位主人公的选角。宫本茂在任天堂官方账号上写道:“我很高兴宣布,在《塞尔达传说》真人电影中,塞尔达将由博·布拉加森(Bo Bragason)扮演,林克将由本杰明·埃文·安斯沃思(Benjamin Evan Ainsworth)扮演。我非常期待看到他们在大银幕上登场。”

《塞尔达传说》真人电影 定档2027年3月26日

如何为真人改编电影选角,一直是玩家社群、评论界和制作方在游戏IP改编中关注的核心问题。

“长得像不像”、“演得像不像”、“符不符合玩家期待”,成为每一部游改影视都要经历的拷问。不同的游戏角色也迎来了不同的银幕/荧幕命运:有的成为经典,广受好评;有的则被吐槽、遗忘,甚至成为反面教材。

为什么有的改编角色通过了考验,而有的失败了?是不是有的游戏角色天生就比另一些“适合翻拍”?影视化又如何影响一个游戏IP和我们对它的看法?最后的最后,我们究竟为什么如此痴迷于检验每一个游改影视角色的选角?

一、保卫玩家世界

早在2023年《塞尔达传说》真人电影的计划公布的时候,玩家们就已经开始自己给电影选角。不少玩家纷纷猜测,汤姆·赫兰德有可能出演林克。不过,有不少粉丝对大牌明星的参演表示担忧,他们担心“熟面孔”会让人出戏,或者担心明星的光环效应盖过了被影视化的游戏角色本身,而后者才是他们真正想看的。

扮演蜘蛛侠的汤姆·赫兰德

《神秘海域》真人电影

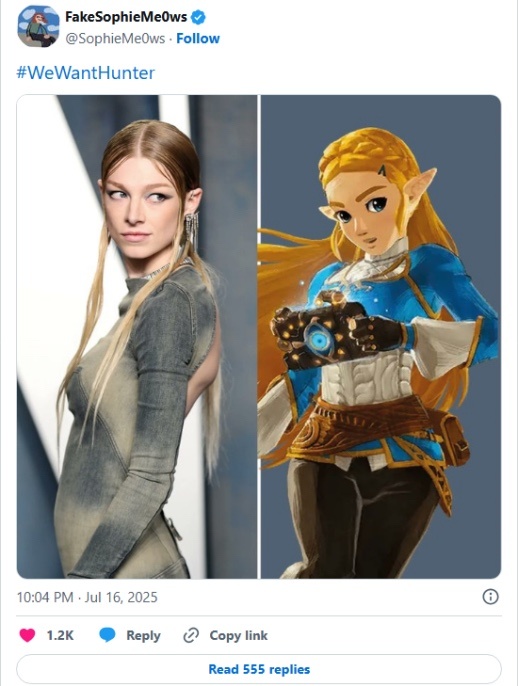

所以,当粉丝们发现电影最终选择了两位“相对不知名的”演员时,对任天堂注重角色本身贴合性的做法表示了赞许——虽然也有粉丝认为自己心中的选择也许更贴合。相当部分粉丝希望由亨特·谢弗来出演塞尔达,认为TA更具理想中的“公主”气质。他们还在X平台发起#NotMyZelda 和#WeWantHunter标签,有的推文获得了上千点赞。

可以说,《塞尔达传说》的游戏粉丝,对真人电影改编表现出了比较保守的态度。大多数粉丝都同意,自己并非想去影院看明星,而是想去看到这款游戏的故事。

这说明,粉丝群体对角色的考量,最终还是在于演员能否成功嵌入到游戏世界当中。至少他们不希望自己投入了丰富感情的角色,被一张陌生的明星脸替代。

也因此,在电影项目的早期阶段,这种立场主要投射到对游戏人物,特别是外表还原性的评价上。

不过,一个游戏角色的命运,并非仅仅取决于其外观“像不像”。有时候,在“形似”问题上失分的扮演者,却能靠“神似”挽回一定的口碑和评价。扮演《最后生还者》剧集中艾莉这个角色的贝拉·拉姆齐就是一个例子。

一开始,拉姆齐也饱受“长得不像艾莉”的质疑。然而,随着电视剧的播出,其演技和演出的效果在很大程度上回应了关于外表的批评。不少粉丝观众对她的态度有了改观,认为她把握住了这个角色的神髓。

Reddit上有粉丝发帖说,“我不得不承认,我一开始对贝拉·拉姆齐饰演艾莉并不感到兴奋……但通过每一集的进展,她精准演绎了每一句台词,让我越来越相信她的选角。”

拉姆齐和另一位主演佩德罗·帕斯卡之间的化学反应更是帮了她一把。《最后生还者》剧集的联合创作者克雷格·马津曾在接受采访时表示,帕斯卡和拉姆齐之间有惊人的化学反应:“他们在片场内外的化学反应非常出色。他们以最美丽的方式爱护对方。”

《曼达洛人》扮演者佩德罗·帕斯卡

这种化学反应映照了剧中乔尔和艾莉从冷漠到彼此依赖的父女般的情感张力,这种情感关系也是《最后生还者》的核心所在。

即使银幕改编形象并不完全契合游戏中的形象,玩家群体也并非完全不能接受。相反,他们乐于看到化学反应为游戏本身注入新的活力,只要这种新的元素没有毁掉他们对角色形象的期待。

总的来看,观众对影视改编角色合格与否的判断,除了外表的契合之外,还主要基于演员对于角色的演绎,是否符合游戏玩家所期待的性格、行为逻辑、情感内核。这其实也体现出玩家保护一个完整的游戏世界的意图。

不过,影视改编一旦获得成功,还是能够反哺游戏IP,与之形成互补。在《最后生还者》剧集播出以后,顽皮狗在官方博客邀请玩家通过#TLOUPhotoMode在游戏中重现剧集场景,借助荧幕强化玩家和游戏世界的关联。

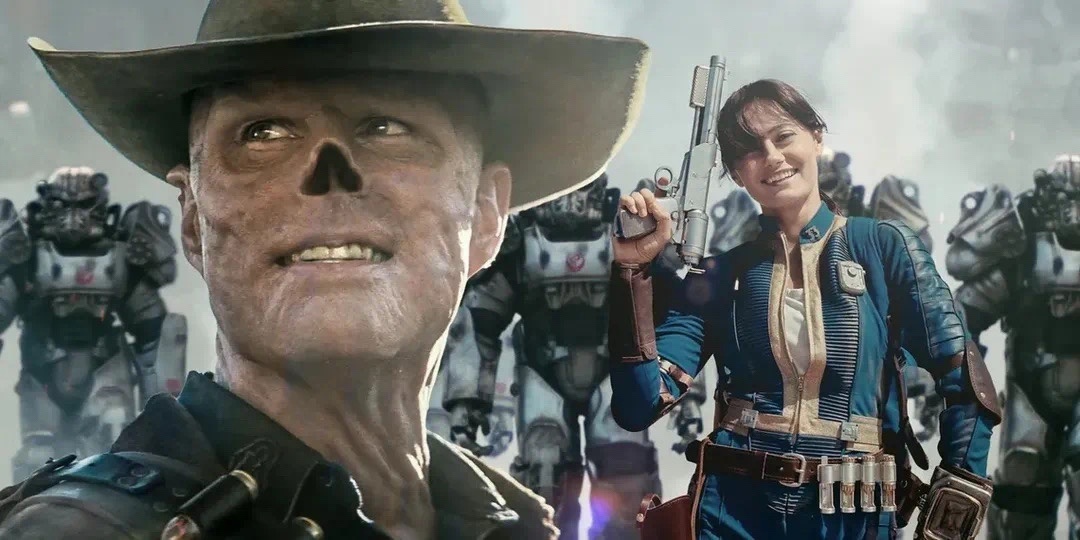

在与IP的互补上,更进一步的是《辐射》剧集,贝塞斯达总监陶德(Todd Howard)明确电视剧将成为游戏“正史”的一部分,辐射IP有意像很多小说、漫画IP一样,构建一个跨媒介的统一宇宙。

《辐射》真人剧集

二、平衡角色与叙事

对于影视行业而言,游戏IP的吸引力正在逐年递增。游戏IP通常已经拥有自己成熟的世界观、故事背景和人物角色;同时,游戏IP还拥有大量的玩家和粉丝。相比于开发一个全新的IP,改编是一个能降低宣传成本和商业风险的好选择。

不过,影视也面临着平衡玩家立场和影视行业需求的难题。没有人想在电影院看两个小时游戏实机录像,但玩家们确实又想看到“这个电影演的正是那款游戏”的提示。

《我的世界》真人电影

《魔兽》真人电影

游戏和影视,一个是互动媒介,一个是被动的观看媒介。这种区别使得影视创作团队需要在观影过程中调动观众的兴趣,唤起观众情感认同。而这种短时间内的故事和情感的张力,往往又需要通过大量的改编才能达成。

因此,创作团队也会考量影视表达模式对演员可见度与表演形式的要求。所以,选角重点在于影视改编想要讲述一个怎样的故事,以及演员能否透过镜头讲出这个角色。

如何平衡上述两种考量,既是对创作团队的考验,也深度影响了一个改编角色能否被认可。

游戏《古墓丽影》的两版改编,就充分展现了影视创作团队在改编意图与游戏角色之间进行平衡的努力。

在《古墓丽影》(2001)中,导演西蒙·韦斯特希望塑造的是一个反叛、强大、有个性的女英雄形象,因此他选择了安吉丽娜·朱莉;而《古墓丽影:源起之战》(2018)的导演罗阿尔·乌索格选择了艾丽西亚·维坎德,他想要讲述的是现实中主角的成长,因此需要一位更有情感深度,坚强和脆弱并存的女主角。

在IMDb的发起的一次投票中,朱莉版本的劳拉更胜一筹(获得了843票中的501票),不过维坎德版本的劳拉同样也获得了不少喜爱。

虽然朱莉版本的劳拉被很多粉丝视为最经典的、最具魅力和代表性的劳拉形象,但是乌索格打造一个新叙事的努力也获得了新粉丝的认可,维坎德的劳拉通过训练获得力量的过程显得更真实,对粉丝而言同样有代入感。

著名第一人称射击游戏《光环》也被改编成了电视剧集,影视创作团队在选择巴勃罗·施赖伯扮演士官长时,综合考虑了士官长的精神特质和真人拍摄的实际要求。

制片人沃尔夫基尔是施赖伯其他作品的粉丝。在见到他本人以后,他们发现施赖伯“热情、忠诚和有专注力的品质”,以及“同时展现力量和脆弱”的演技,让他看起来非常适合这个角色。

《光环》真人剧集

另一个让他被选中的原因是出色的身体素质,他具有精确移动的能力以及非常优秀的肌肉控制能力和空间意识。由于士官长的铠甲要求演员既能穿好服装,又保持很好地移动,而且能够穿着服装把戏演清楚,身体素质就显得很重要了。综合这些考虑,施赖伯在选角时就脱颖而出了。

汤姆·基根是一位长期担任视频游戏选角导演的导演,曾参与过《战地风云》《使命召唤》的制作。他曾表示,如果让他选择扮演士官长的演员,他会选择“一个声音好的人……(这个人)要具有那种(沙哑刺耳的)音质。”

在游戏中,声音是塑造士官长形象的重要载体,承载了他沉稳、无畏的气质。不过,施赖伯本人对于角色有自己的思考。他曾在公开采访中表示,士官长这个角色一直保持了非常神秘的面目,因此在表演时,他会用自己的特征,来填补士官长性格中不透明的部分。

主创之一的史蒂文·凯恩也表达了类似的脱离游戏限制的努力。在早期设计时,他们没有讨论游戏,反而讨论的是角色和“世界”。这种叙事的努力,主要呈现为剧集赋予了士官长一张脸,让他将“真面目”暴露在观众面前。

主创团队解释,《光环》剧集不将士官长仅仅塑造成游戏中的“英雄”,而是选择对他进行更内省的审视。所以,士官长需要摘下他标志性的头盔,并让镜头聚焦于其的面部表情,从而进行情感叙事。

然而,大量玩家对影视团队的叙事尝试并不买账。

多数光环的老玩家都表示觉得很出戏,因为他们不能适应长久以来,以头盔为标志的士官长在镜头前露出正脸。除此以外,部分观众也表示,在观看时,自己还没来得及与影视剧中的士官长建立好代入感,就被突然出现的脸打断了。

导演本人也表示了对于让士官长这么早脱下头盔“有点后悔”:“我本可以再等一两集再让他脱掉。”

事实上,从游戏媒介的到影视媒介的变化所带来的更深层次变化,是玩家(观众)和角色建立联系的方式。

游戏玩家在观看时,必然要经历从体验者到观察者的角色转变,这当中可能存在着无法回避的认同断裂和情感落差。

可以看到,对玩家而言,这种转变可能是短时间内无法适应的。为了修复这个落差,影视媒介需要将他们迅速带入到自己的故事当中。

三、为何游戏角色如此重要

随着近年来游戏改编影视数量的增长,游戏角色和影视角色之间较难弥合的差异也暴露出来。

《杀手》系列真人电影

游戏角色越来越成为游戏的核心要件,并且不能被影像角色所替代,进而逐渐呈现出两者并肩的态势。

有的影视创作,例如《猎魔人》,在创作时就明确规避了游戏《巫师3》中杰洛特形象的笼罩性的地位,选择转而去改编小说。《猎魔人》的制作人、编剧Hissrich就曾表示,“这让我们有了不同选择的空间”。

《猎魔人》真人剧集

不同媒介转换中,角色成为核心的难题,实际上也表明,人物角色是不同媒介中叙事、情感和玩家认同的核心。

在以叙事为基础的影视媒介中,人物的核心地位不言自明,然而在游戏中,叙事和人物有渐进发展的历程。

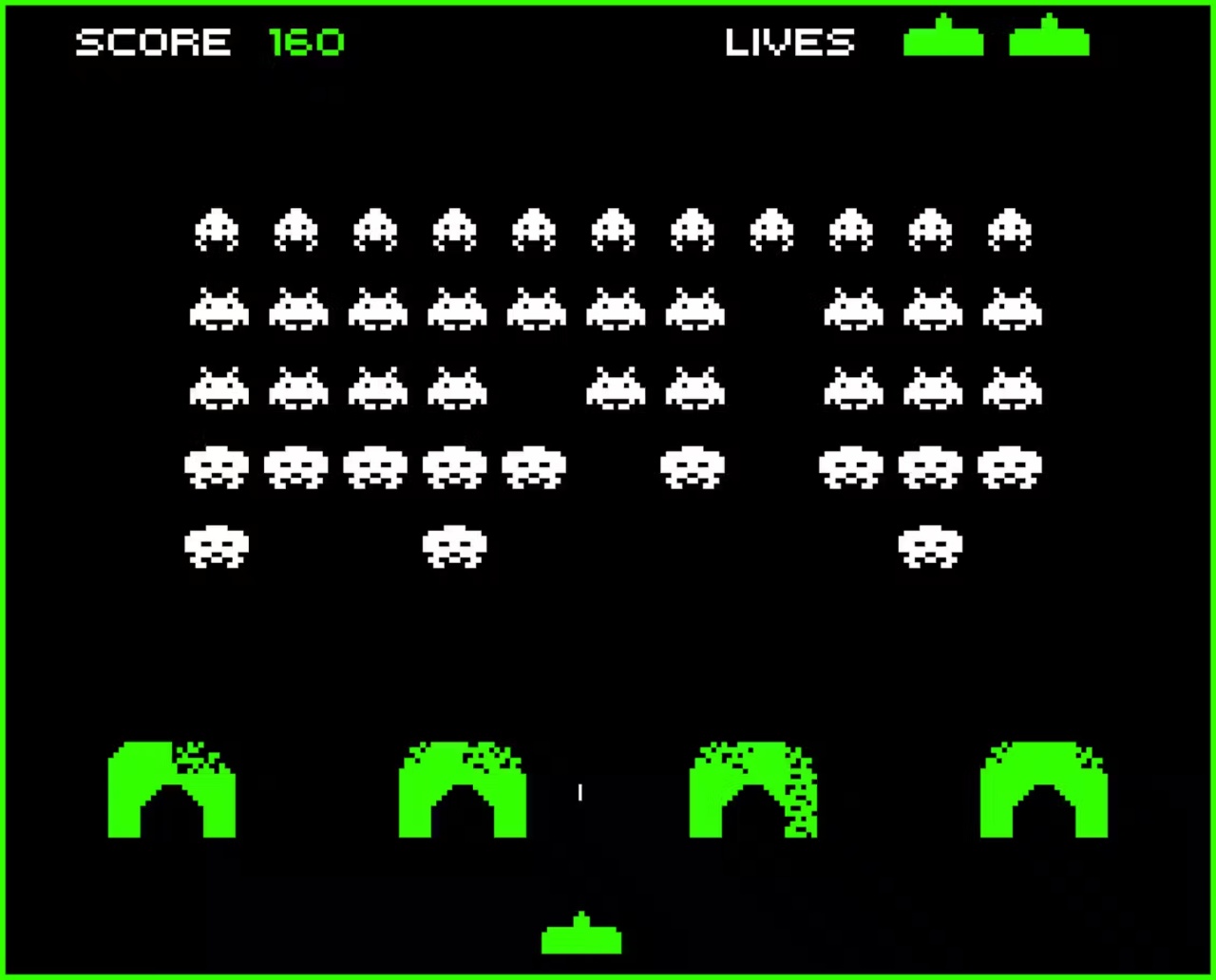

早期,屏幕中的游戏角色更多是被操控的对象,是一个代表玩家的占位符。上世纪70年代到90年代的游戏中有不少经典的例子:在《吃豆人》中,吃豆人没有任何信息背景,仅仅只是不断张嘴吃豆;《太空侵略者》中,玩家要控制的是一个炮台装置。

这个时期的游戏中,玩家操控的更像是一个动作的执行体,去完成某种在游戏场景之外被设定的目的。更不用说俄罗斯方块了——玩家面对的是规则本身。

随着技术的进展,游戏加入了更多剧本、配音和角色动画。玩家逐渐开始意识到,自己控制的是一个“人物”,他们有性格、目标和自己的故事。最早的《生化危机》和《古墓丽影》等游戏都增强了叙事功能,玩家操控的人物在其中也起到关键的推进作用。

而在高清时代的叙事型游戏兴起之后,游戏更进一步朝沉浸式体验的方向发展,玩家和角色的联结就成为情感投注的核心环节。

游戏《底特律:变人》

玩家不再是控制角色去完成ta的故事,而是开始和角色共生,去完成玩家和角色“共同的故事”。游戏的整个IP也和原创性的角色高度捆绑。例如《最后生还者》《荒野大镖客2》《底特律:变人》《赛博朋克2077》等。

游戏操作形成的是玩家和代码互动的经验,会被认为是“自己的经验”。玩家和角色的认同深度捆绑,因此面对影视改编中的选角也尤其敏感。

《波斯王子:时之刃》真人电影

《刺客信条》真人电影

单纯的视觉媒介则不具备这样的捆绑性。总体而言,漫画改编影视对于角色的把控比游戏改编困难少一点,在建立了外貌还原度以后,漫改需要进行的是现成剧情的取舍。

但是,游戏改编更需要回应玩家的情感期待,而情感期待又以游戏角色为核心。能否回应、如何回应这种情感期待,成为决定游戏角色银幕/荧幕命运的关键。

更多游戏资讯请关注:电玩帮游戏资讯专区

电玩帮图文攻略 www.vgover.com