三年前的疫情期間,豆瓣上流傳過這樣一個吐槽:

這個吐槽令人發笑的背後也引導着現今的我們去深思~

而在公說公有理、婆說婆有理的衆說紛紜之後,一個由衷的共識已然被人們所達成——上世紀90年代,確實是中國電影的高光時刻。

那我就在這裏,與盒友們分享那高光時刻中的優秀電影吧

這次介紹的是在一定程度上反應了中國社會風貌的電影

—————————————————————

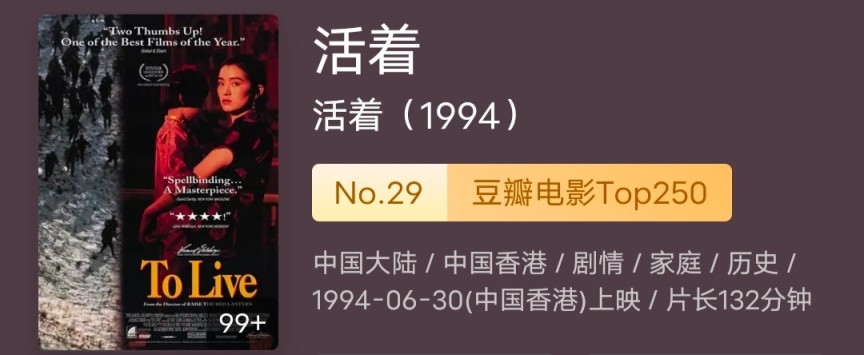

一、活着(1994)

富少福貴(葛優)嗜賭成性,妻子家珍(鞏俐)屢勸無果後帶着女兒鳳霞離開了他,當夜,福貴輸光所有家產氣死父親,被迫靠變賣母親首飾租間破屋過活。一年後,家珍手拉鳳霞懷抱剛出世的兒子有慶回到家中,福貴痛改前非,開始靠演皮影戲過起安份守己的日子。

但好景不常,內戰時期,福貴被國民黨抓去當勞工,一番輾轉終回到家鄉與一家人團圓後,鳳霞因病變成啞巴,而在後來的大躍進運動和文化大革命中,他雖獲某些小福,逆境卻也一直與他如影相隨。

電影《活着》,改編自餘華的同名小說,由張藝謀執導,葛優、鞏俐等主演。影片以中國內戰和新中國成立後歷次政治運動爲背景,通過男主人公福貴一生的坎坷經歷,反映了一代中國人的命運。

電影中福貴(葛優飾)是一個嗜賭如命的紈絝子弟,把家底兒全輸光了,老爹也氣死了,懷孕的妻子家珍(鞏俐飾)帶着女兒鳳霞離家出走,一年之後又帶着新生的兒子有慶回來了。福貴從此洗心革面,和同村的春生一起操起了皮影戲的營生,卻被國民黨軍隊拉了壯丁,後來又糊里糊塗的當了共產黨的俘虜。他們約定,一定要活着回去。歷盡千辛萬苦,終於平安回到家中,母親卻已去逝,女兒鳳霞也因生病變啞了。

一家人繼續過着清貧而又幸福的日子。在“大躍進”中當上區長的春生不慎開車撞死了有慶,一家人傷痛欲絕,家珍更是不能原諒春生(郭濤飾),文革時,春生遭到迫害,妻子自殺,一天半夜他來到福貴家,把畢生積蓄交給福貴,說他也不想活了。這時家珍走出來讓春生到屋裏坐。春生臨走時,家珍囑咐他好好的活着。

後來鳳霞認識了忠厚老實的二喜,兩人喜結良緣。然而不幸總是不肯放過福貴一家。不久鳳霞生下一子,自己卻因難產而死。鳳霞的兒子取名叫饅頭,聰明可愛。最後,福貴說饅頭趕上好時候了,將來這日子會越來越好 。

相較於餘華原著的結局裏福貴的外孫最後喫豆子被噎死,只能與家裏唯一的老黃牛作伴來說,電影裏的福貴活得輕鬆一些、結局也沒有那麼的悲慘。

《活着》這部電影具有一定的史詩性,這種史詩性被包裝在個人和家庭的命運之下,同時隱隱露出一股的悲憫情懷和傷感的黑色幽默。影片中個人的生存狀態和苦難,在經過精簡的歷史背景裏,體現出小人物的悲歡離合和時代的荒謬感。影片的結尾雖然很溫和,但頗引人深思。福貴的一生是一個逐漸演變的過程。片中對大躍進、文革等時期也進行了溫和的諷刺。影片中的絕望、無助、無力在黑色幽默裏得到轉變,變爲中國人在艱難生存狀態下的忍受。

而影片的故事很親切,很真實,就像發生在觀衆身邊一樣。展現了一個小人物在鉅變的歷史中浮沉不定,完全不能掌握自己的命運,不幸和坎坷總是纏繞着他。然而他從沒有放棄活下去的信念,從不怨天尤人,並且對生活和未來報着無限美好的希望。在二胡拉起的渺渺空間裏,渺渺人生的種種無奈就流泄而出了,而被我們觀衆所體會。

電影中饅頭的那一句“有慶喫餃子,鳳霞看照片”,每每想來都令我眼眶含淚。

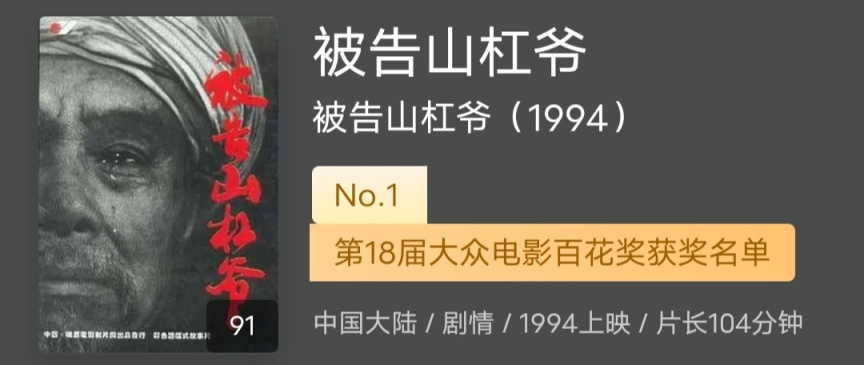

二、被告山槓爺(1994)

山槓爺(李仁堂 飾)是堆堆坪的黨政最高領導人。由幹他在村裏主政幾十年,享有很高的威望。但村婦強英吊死在他門前,還是在村裏掀起不小波瀾。與此同時,接到匿名信的縣檢察院幹部蘇琴來到村裏調查。自以爲“身正不怕影子歪”的山槓爺並不懼怕調查組。蘇琴很快查明瞭強英自殺原因,一切皆是山槓爺工作作風粗暴所致。山槓爺爲催在外打工者回村種責任田,私拆他人信件。村民不按時交公糧,他派民兵關押。臘正反對灘派民工被他打了耳光等等。蘇琴明白,山槓爺大公無私無可厚非,但法律意視淡漠,以爲村規就是國法。山槓爺自知違法,臨行前,他有條不紊地交待着村裏的工作,送行的人們在一聲聲“槓爺”中跪滿一地......

這是一部探討“村規”與“國法”、“人治”與“法治”的影片。

影片中李仁堂飾演的山槓爺在堆堆坪村當了三十年支部書記,深得羣衆擁護。爲人光明磊落,真誠無私,工作兢兢業業,原則性強。

但他也深受封建傳統文化影響,威嚴專橫,剛愎自用,儘管處處爲羣衆着想,卻從來沒有真正尊重過他人,也從來不理解他人。在村中奉行封建家長制,獨斷專行,以人治代替法治、使村規凌駕於國法之上。

而整部影片的思想主題就聚焦在普法工作走向農村中使“人治”過渡到“法治”的矛盾。

影片中主要描述了山槓爺對三個人動用了私刑:一個是虐待婆婆屢教不改的強英、一個是經常家暴老婆和兒子酒鬼刁漢,還有一個是拖欠糧食不交的老賴,他們被槓爺捆起關禁閉自省甚至綁起來遊街,因此強英受不得這般屈辱而上吊自殺。而處理後的結果也是肉眼可見的變好了:從此之後,再也無人拖欠糧款、家暴家人,社會效益良好。

而山槓爺對此的解釋也是令觀看者們振聾發聵:

“犯法的明明是那些打罵老人,抗糧不交的刁漢潑婦,整治他們叫犯法?”

“堆堆坪社會治安搞不好,生產上不去,沒法給黨一個交代,那才叫犯法!”

“你們不瞭解農村,更不瞭解堆堆坪,窮山窮土,懶驢不打不拉磨,犟牛不打不採供。整治那些蠻橫無理的刁漢潑婦,你就得用對付懶驢犟牛的法子,要不沒法鎮住歪風邪氣。這叫一蠻三分理,堆堆坪就服這個。”

隨然村規私刑不容於國法,但在堆堆坪,這種簡單粗暴的懲戒警示方法似乎又是合情合理並且合乎人心的。

民智未開,怎麼能跟村民講法?

而若是真是隻是批評教育兩句就得以放行,效果又能真的好嗎?

而這只是時代變化中的一個縮影,凡事都是有一個過程,也只有實踐才能出真知。法律的完善和普及是需要一步一步走的,不能一蹴而就,而這就免不了犧牲者。

而隨着時代的進步,雖然法不容情,但是在現實實際執法過程中,往往是嚴格執法和人性執法雙管齊下,這便是一個進步...

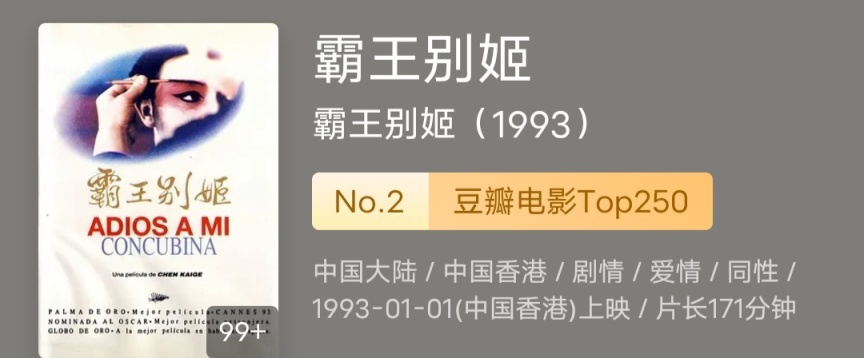

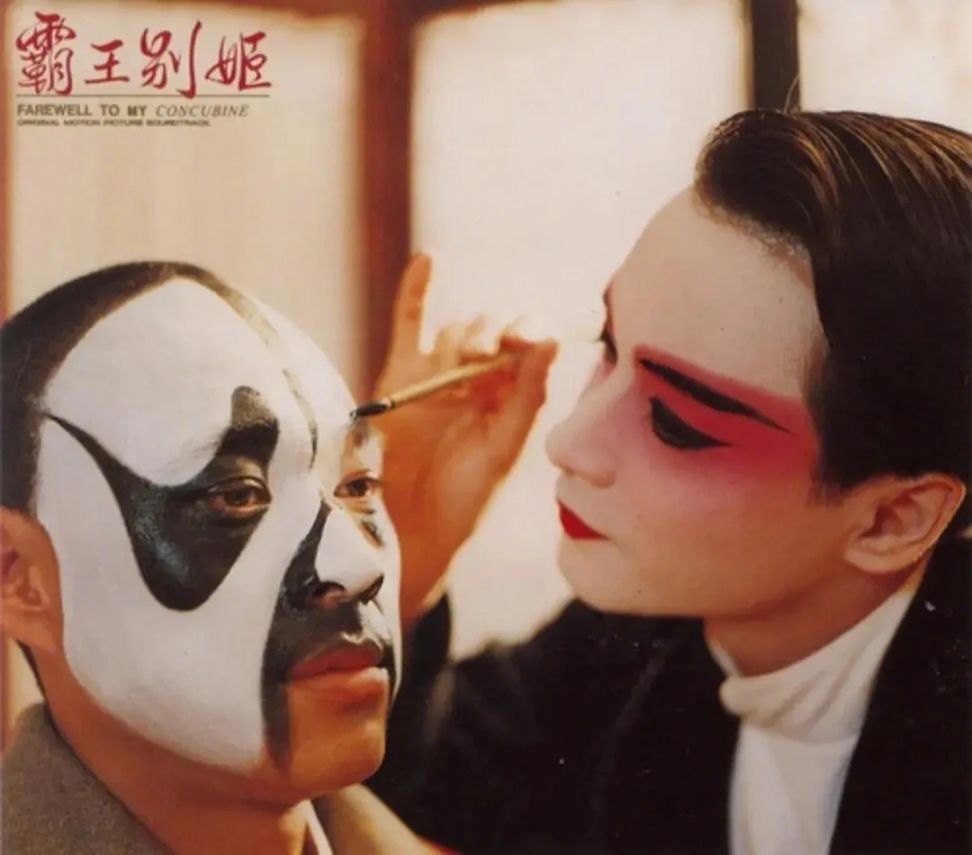

三、霸王別姬(1993)

段小樓(張豐毅)與程蝶衣(張國榮)是一對打小一起長大的師兄弟,兩人一個演生,一個飾旦,一向配合天衣無縫,尤其一出《霸王別姬》,更是譽滿京城,爲此,兩人約定合演一輩子《霸王別姬》。但兩人對戲劇與人生關係的理解有本質不同,段小樓深知戲非人生,程蝶衣則是人戲不分。

段小樓在認爲該成家立業之時迎娶了名妓菊仙(鞏俐),致使程蝶衣認定菊仙是可恥的第三者,使段小樓做了叛徒,自此,三人圍繞一出《霸王別姬》生出的愛恨情仇戰開始隨着時代風雲的變遷不斷升級,終釀成悲劇。

小尼姑年方二八,正青春被師父削去了頭髮,我本是女嬌娥,又不是男兒郎。爲何腰繫黃絛,身穿直裰,見人家夫妻們灑落,一對對着錦穿羅,不由人心急似火。

電影中的小豆子身着戲袍、口中含血、嘴唱思凡——這一幕成爲了我年少時觀看《霸王別姬》最爲難忘的記憶。

《霸王別姬》出自《史記·項羽本紀》,本是指西楚霸王項羽戰敗後與其寵妃虞姬訣別的歷史故事。

而在香港作家李碧華的筆下,小說《霸王別姬》圍繞戲劇人們表演《霸王別姬》講述了一箇舊時代中京戲名伶間蕩氣迴腸的傳奇故事。

“帝王將相,才子佳人的故事,諸位聽得不少。那些情情義義,恩恩愛愛,卿卿我我,都瑰麗莫名。根本不是人間顏色。人間,只是抹去了脂粉的臉。”

而電影中的故事,也正如文中的這一席話所言。

電影描述了中國文化積澱最深厚的京劇藝術以及京劇藝人的生活,細膩地展現了對傳統文化、人的生存狀態及人性的思考與領悟。《霸王別姬》充滿激情地敘述了一個延續半個世紀的故事。電影不僅具有縱深的歷史感,還兼具細膩的男性情誼與史詩格局,它將小人物的悲歡離合摻着半個世紀以來的中國歷史發展盤旋糾錯地展現出來。

影片中時代的轉換與人物命運的轉折緊密相聯,社會性與民族性緊密相聯,信仰與現實緊密相聯。陳凱歌拍攝了這樣一個“真虞姬、假霸王“的故事,其中的人性的錯位與災難的重擊爲影片羅致了多面和豐富的戲劇性。加上張國榮對“程蝶衣”近乎完美地演繹,達到了“不瘋魔不成活“的入戲程度,使得《霸王別姬》成爲了中國百年影史上的一座高峯。

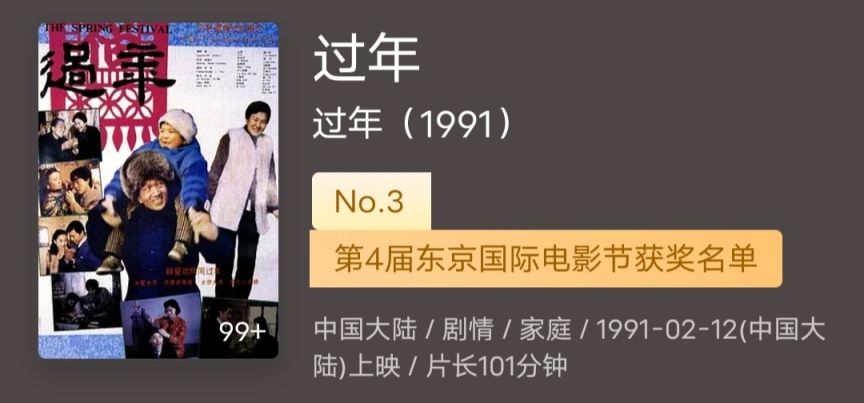

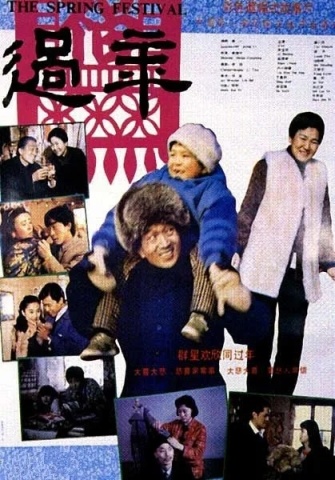

四、過年(1991)

一年一度的農曆春節來臨,生活在東北農村的程家老兩口(李保田 & 趙麗蓉 飾)滿心歡喜地等待兒女回家過年。去年的團圓飯不歡而散,因此母親更加盼望這次能過個愉快的團圓年。

不久,子女們陸續回來:長子(六小齡童 飾)木訥老實,大媳婦(丁嘉麗 飾)潑辣刁蠻;幹部大姐夫(葛優 飾)不走正道,在外拈花惹草,還強逼妻子墮胎;小兒子(梁天 飾)不務正業,貪圖享樂,只知道伸手要錢;父親最疼愛的二女兒當初忤逆父命嫁給架子工(申軍誼 飾),如今自食其力幹出事業的小兩口也再次歸來。

看似喜慶祥和的兄弟妯娌們卻各有各的小九九,不知今年的年夜飯該如何收場……

影片以悲喜劇形式,非常寫實的映射了現實生活。影片裏所有的故事都發生在兒女們獲知父親賺了錢之後,想啃老,以“求幫助”或是“大方資助”爲由頭,引發出兒女之間一樁接一樁的矛盾。

而大年夜飯桌上這最爲經典的8000元的硬菜,更是展現了各人的嘴臉:

小兒子率先開口,結婚要大家捐款,還特意趕製了募捐箱,套上了亞運會衆籌的名頭;大媳婦趕緊給生活富裕的二女兒一家敬酒,先拉好關係以備將來好用;二兒子也是以敬酒名頭借錢......

而影片的最後,是支離破碎的家庭和年夜飯過後的滿地狼藉,一地破碟爛碗。

唯幾是孝順來看望父母二女兒和二女婿想收拾收拾,老太說卻說別掃,別把財氣掃走了。

影片是一部反映了改革開放以後中國農村民俗生活的悲喜劇電影,以濃郁的生活氣息和強烈的時代感,向觀衆展示了一副真實、親切的生活畫卷。通過一個農村家庭的喜怒哀樂、悲歡離合,刻畫出在改革開放大潮影響下,中國農村人們的精神面貌和心理狀態。影片濃縮了社會百態,把諸多矛盾體彙集在一起,所產生的摩擦與震動引發我們的共鳴與深思。

所以這部影片名爲《過年》卻是最不適合過年的時候看的。依靠傳統把人聚在一起的活動,最終也抵不過各自利益和生活矛盾的衝突而撕裂。

五、來的都是客(1990)

竹林鄉自從辦起了竹編工藝社,面貌發生了很大的變化。從此參觀取經的、檢查工作的、採訪的、旅遊訂貨的來客絡繹不絕,他們成天成月地喫,爲了喫,吵嘴、打架、酒精中毒的事屢屢發生,把精明能幹的食堂管理員肖望發折騰得啼笑皆非、苦不堪言。一次,省委郭副書記要到鄉里檢查工作,爲他準備的午飯被縣裏的領導喫了。肖望發只好把綠豆稀飯、饅頭、花生米等家常便飯拿出來,心驚肉跳地準備受罰。不料郭副書記卻喫得很高興,竹林鄉的鄉親們從中看到了希望。

就像片名所示,影片以一個鄉食堂“大方招待”四方來客爲切入點,大膽折射了官場醜態,諷刺了社會頑疾,還原了當時大喫大喝的社會風氣。

而酒桌之上的官場學問、招待學問也被揭開,是一部現在看來仍會佩服的諷刺喜劇。

電影中經典的兩幕每每看來總是令人啼笑皆非:

1.一位領導來到竹林鄉,提出了“四菜一湯”的樸素要求,結果這四菜一湯被鄉長以及食堂負責人肖望發想辦法弄成了超大盤,每個盤裏都成了四個菜;

2.爲了滿足上級領導釣魚的愛好,鄉長與肖望發想辦法給領導安排了一個養殖池塘進行釣魚,但魚總不上鉤,無奈之下找來了水性好的鄉民潛入水中爲領導把魚掛上去,雖然成功但長時間的憋氣差點也沒讓這鄉民昏過去。

這部只有短短90分鐘出頭的《來的不是客》,論拍攝手法、論敘事、論畫面都是樸素至極。而且一衆小品、相聲演員的表演也很接地氣。

特別是年輕時趙本山飾演的農民肖望發,憨厚中又帶有一股軸勁兒,與我們熟悉的春晚舞臺上的那個機靈的趙本山完全不同。

而就是這樣一部老老實實講故事的電影,提醒了我們藝術作品應有的一層內在意義——那就是講民之所想、抒民之所怨來鍼砭時弊。

影片透過一場場酒局、一次次接待,深刻地揭開了90年代凡事以喫喫喝喝爲中心的社會亂象。

而影片中的肖望發也從充滿幹勁到對自己的所作所爲的意義產生了自我懷疑:我做的這些真的能爲鄉民們帶來好處麼?直至影片最後實在對鄉長失望透頂而發出了源於自己也是源於每一位鄉民靈魂之中的質問:爲什麼爲領導服務面面俱到、事必躬親,爲鄉民做事拖拖拉拉、推三阻四?!

而影片也在這一聲聲質問中落下帷幕......

六、陽光燦爛的日子(1994)

20世紀70年代初的北京,忙着“鬧革命”大人無空理會小孩,加上學校停課無事可做,以軍隊大院男孩爲突出代表的少年人便自找樂子,靠起鬨、打架、鬧事、拍婆子等方式揮霍過量的荷爾蒙。馬小軍(夏雨 飾)就是這樣的少年,他的嗜好之一是趁別人家無人用萬能鑰匙將其鎖打開,溜進去耍玩一番,正是用這樣的方式,少女米蘭(寧靜 飾)的照片先於其人入了馬小軍的雙眼。通過院裏的“頭兒”劉憶苦(耿樂 飾),馬小軍又見到之前在炮局偶然瞥見過一眼的米蘭,開始正式將其當作夢中情人,然而在米蘭眼中,馬小軍不過是毛孩一個,她中意的人是成熟、穩重、帥氣的劉憶苦。自此,馬小軍迎來五味混雜的青春期生活。

本片是姜文由演員轉型爲導演的處女作,由王朔的小說《動物兇猛》改編而成,而《動物兇猛》是王朔的作品當中最具自傳性的一部。姜文也以本篇榮膺第33屆臺灣電影金馬獎最佳導演。

電影對原著的還原度很高,在風格與思想上與原著差別不大,但姜文在影片中注入了自己的理解,將六萬字的中篇小說改編成了九萬字的劇本,並通過極具才情的視聽語言,創造出一種陽光燦爛的影像。

這部以文革爲背景,通過時間流逝來談青春、談成長的作品,導演姜文在影片裏表達了太多對青春的恍惚和留戀,對青春驟然消失的悵惘,以及更多的是對青春時代的謳歌。

衆所周知,當時的中國正處於一個特殊的時代,而姜文用極其濃縮的方式詮釋了那個特殊的時代。影片並沒有將鏡頭凸顯於那個殘酷時代的典型事物,反而將關注點集中於各式各樣的陽光與燦爛。清新並且富有衝擊力的畫面語言讓觀衆對這個特定的時期有了耳目一新、陽光燦爛的感覺。在昇華思想、深化主題上,姜文對原著中既有的情節加以巧妙地渲染,利用黑色幽默對原著的主題進行了深化。影片更突出個人感受,並沒有蘊含太多對時代大環境的批判,而是呈現出特殊時代背景下軍隊大院裏那羣少年燦爛的別樣青春。

—————————————————————

以上便是這次全部的分享啦

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com

![[11.23]搶跑冬促,全部百元以下!50款神作佳作史低,黑五大背刺](https://imgheybox1.max-c.com/web/bbs/2025/11/23/79da8f32edf541e2a3772809b439c397.png?imageMogr2/auto-orient/ignore-error/1/format/jpg/thumbnail/398x679%3E)