歷史總有驚人的相似,卻也上演着截然不同的結局。當中原陸沉,宋室南渡,一個在風雨飄搖中堅守了152年的南宋王朝,對抗着當時世界上最強大的遊牧帝國。

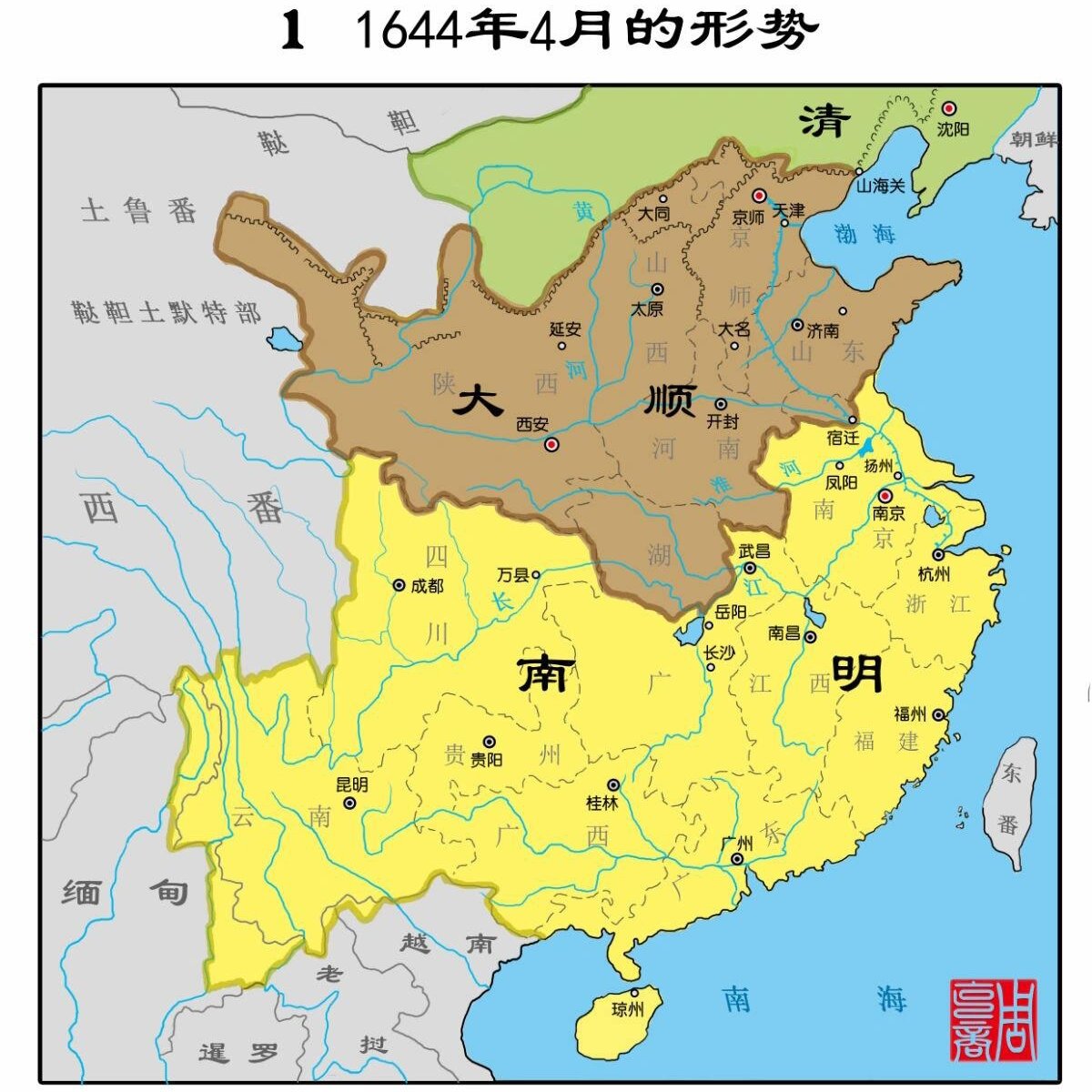

兩個世紀後,相似的劇本重演,明室南遷,一個本應繼承半壁江山、坐擁魚米之鄉的南明政權,卻在短短18年間灰飛煙滅。

是敵人太強,還是自身太弱?當我們剝開歷史的層層迷霧,會發現南明的覆亡,並非一場單純的軍事潰敗,而是一場從建立之初就已註定的政治自戕。

一、致命的短視:錯把豺狼當獵犬

一個政權存亡的首要前提,是清晰地辨認誰是朋友,誰是敵人。

南宋自建立之初,便毫不含糊地將金人視爲死敵,一切國策圍繞“抗金”展開。

然而,南明弘光朝廷的決策者們,卻犯下了一個致命的、堪稱荒誕的戰略錯誤。

在他們眼中,李自成、張獻忠的農民軍是顛覆社稷的“心腹大患”,而關外席捲而來的滿清,反倒成了可以借來剿滅“流寇”的“友軍”。這種邏輯,源於對唐朝“借虜平寇”的拙劣模仿。

他們天真地認爲,可以像唐朝借回紇兵平定安史之亂一樣,用犒賞和封爵來收買滿清這頭猛虎,甚至冊封引清兵入關的吳三桂爲“薊國公”,送錢送糧,視其爲國家棟梁。

這是一種徹骨的政治幼稚病。他們未能看清,滿清與李自成的根本區別:前者是一個組織嚴密、野心勃勃的新興帝國,其目標是取而代之;後者則是一股缺乏穩固根基的流民武裝,已是強弩之末。

南明朝廷將屠刀對準了奄奄一息的同胞,卻企圖與覬覦自己家園的豺狼握手言和。當他們調動江北主力去防範早已潰敗的農民軍時,等於親手爲清軍南下敞開了國門。

二、權力的原罪:從根基上就已腐壞

南明政權的建立,本身就缺乏合法性與凝聚力。

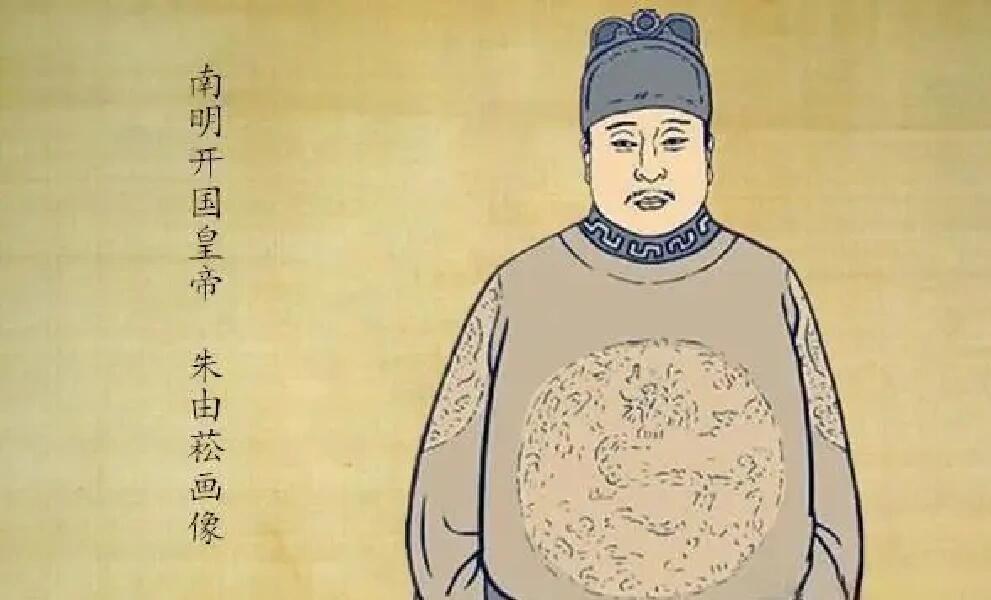

崇禎皇帝的三位皇子下落不明,國不可一日無君。然而,新君的誕生並非源於羣臣的審慎公議,而是一場軍閥的政治豪賭。權臣馬士英裹挾着江北四鎮的驕兵悍將,強行將福王朱由崧推上皇位,開啓了弘光時代。

這種“槍桿子裏出政權”的開端,爲南明埋下了**的禍根。皇帝的權威依附於軍閥,朝堂則淪爲馬士英、阮大鋮之流黨同伐異、賣官鬻爵的樂園。

當揚州城外戰火紛飛,史可法浴血奮戰之際,南京的宮廷內卻是歌舞昇平,君臣醉生夢死。整個統治核心,從一開始就失去了同仇敵愾的意志和共赴國難的決心。

更具諷刺意味的是,當左良玉打着“清君側”的旗號揮師東下,意圖進行一場內部火併時,弘光朝廷的第一反應竟是抽調防禦清軍的精銳回防。

這場內訌,最終以左良玉病死、其子率數十萬大軍投降清軍而告終。南明不僅未能消弭內亂,反而親手爲敵人送上了一支強大的生力軍。

三、分裂的詛咒:永不團結的復明者

弘光朝的迅速覆滅,本應是血的教訓。然而,隨後星羅棋佈於南方的各個明朝宗室政權,非但沒有吸取教訓,反而將**的“傳統”變本加厲。

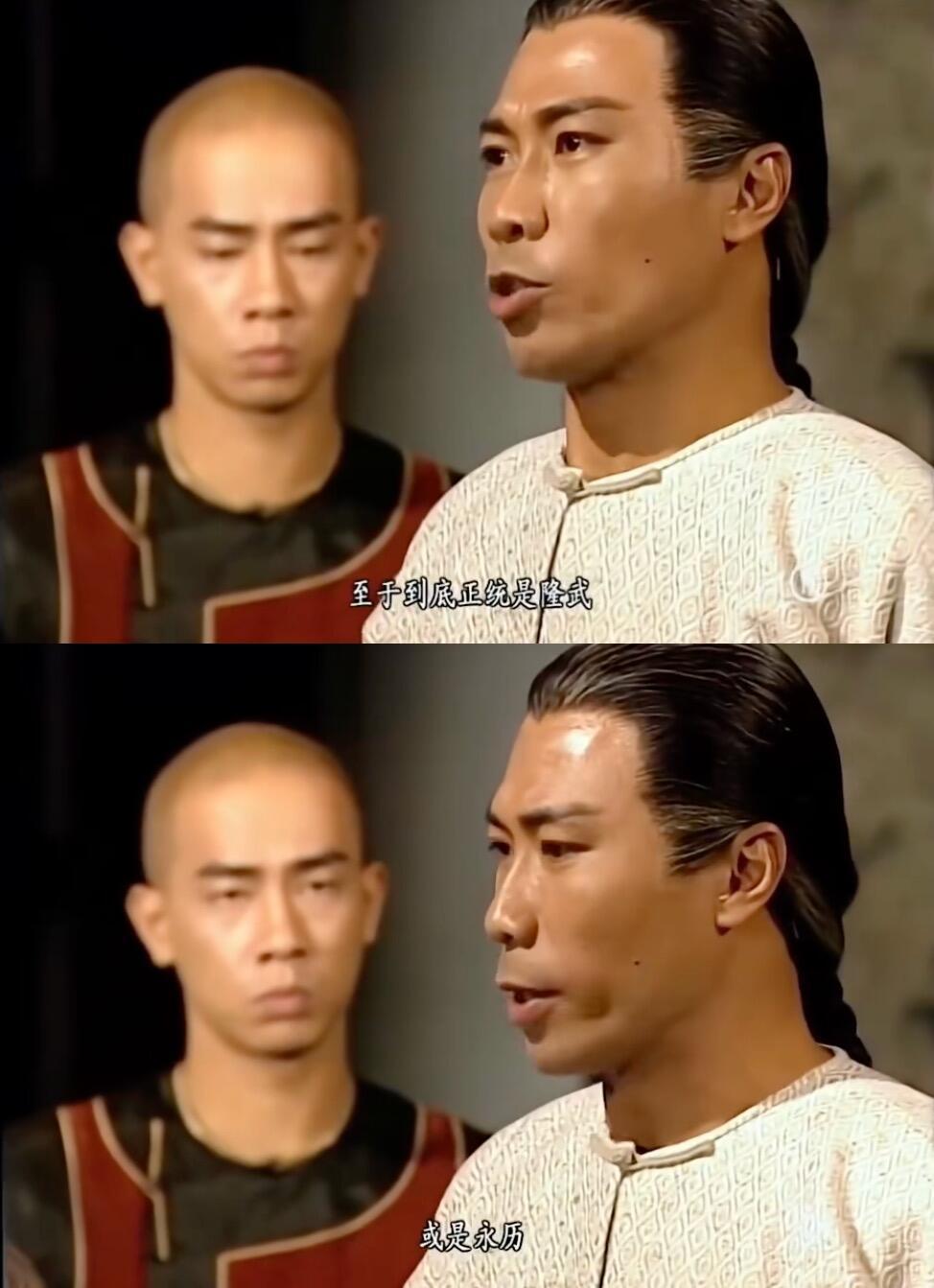

從福州的唐王(隆武),到紹興的魯王(監國),再到後來的桂王(永曆),南明的天空上同時出現了數個“太陽”。他們各自爲政,互不統屬,甚至視對方爲比清軍更危險的競爭對手。隆武與魯王政權近在咫尺,卻因“正統”之爭而兵戎相向,坐視清軍將他們各個擊破。

即便是最有希望力挽狂瀾的戰略機遇——聯合大順、大西軍餘部共同抗清,也因這種根深蒂固的門戶之見而屢屢錯失。當李定國等農民軍將領浴血奮戰,打出“共襄勤王”的旗號時,得到的卻是南明內部不同派系的猜忌與排擠。

《鹿鼎記》中天地會與沐王府因擁立不同明朝後裔而**的情節,正是這段歷史辛辣的藝術寫照。

一場早已註定的悲劇

南宋能延續百年,在於它雖有昏君奸臣,但始終保持着一個統一的中央政權、一個明確的戰略目標和一股同仇敵愾的民族情緒。

而南明,從它誕生的那一刻起,就充滿了原罪:一個被軍閥綁架的朝廷,一個敵友不分的混亂戰略,以及一羣在國破家亡之際仍在爲“誰是真命天子”而內耗不休的皇族。

他們坐擁江南富庶之地與百萬之衆,手握一副遠勝當年的南宋的“好牌”,卻最終打得稀爛。

與其說南明是被清軍所滅,不如說,它是在一場持續了18年的政治內亂與戰略短視中,自我毀滅了。

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com

![[11.23]搶跑冬促,全部百元以下!50款神作佳作史低,黑五大背刺](https://imgheybox1.max-c.com/web/bbs/2025/11/23/79da8f32edf541e2a3772809b439c397.png?imageMogr2/auto-orient/ignore-error/1/format/jpg/thumbnail/398x679%3E)