談及中國歷史上的宦官專權,人們往往會想到明代。從王振到劉瑾,再到權傾朝野的“九千歲”魏忠賢,明代大宦官的赫赫威名似乎印證了這是一個宦官權勢的頂峯時代。

然而,一個耐人尋味的歷史悖論卻擺在眼前:我們聽聞過漢唐宦官廢立君主、掌控朝局的鐵血事蹟,卻從未見過任何一位明代權閹敢於挑戰皇位。那些看似不可一世的大太監,其最終命運往往終結於皇帝的一紙詔書。

這背後究竟隱藏着怎樣的權力邏輯?

答案並非在於某個皇帝的英明神武,而在於明代頂層設計中一套精密而深刻的制度枷鎖,它從根本上重塑了皇權、文官與宦官三者間的關係。

一、中樞分權:從權力侵奪到職能分工

漢唐宦官之所以能亂政,其根源在於他們成功侵入了權力中樞,將外朝的決策權內化爲皇帝的“家事”。東漢時期,宦官通過把持尚書檯,直接干預國策與人事。到了晚唐,宦官更是以“樞密使”的身份成爲事實上的“內相”,軍國大政,皆出其手。在這些朝代,內廷對中樞的滲透是全面的、侵奪性的。

而明朝則構建了一種全新的權力平衡模式。朱元璋廢除丞相,皇權高度集中,其後繼者設立的內閣,本質上是皇帝的祕書與顧問班子。內閣擁有“票擬權”,即草擬處理意見,但這僅僅是建議。最終的決策裁斷權——“批紅權”,則掌握在皇帝手中。宣德皇帝后,雖將“批紅”的日常工作交予司禮監秉筆太監,但這並非權力的贈予,而是一種代理。

這種“票擬”與“批紅”的分離,形成了一道制度防火牆。內閣代表的文官集團與司禮監代表的宦官集團,在權力上相互制衡。宦官的權力源於皇帝的授權,一旦票擬與批紅出現嚴重分歧,文官可以“封還詔書”,將矛盾公開化,交由皇帝最終裁決。因此,明代宦官的權力是“借來的”,是一種依附於皇權的代理權,而非獨立的決策權。

二、劍柄分離:被剝奪兵權的“紙老虎”

真正能顛覆政權的,唯有軍隊。漢唐宦官之所以能廢立皇帝,最硬核的資本便是他們牢牢掌控着京師禁軍。唐代的“神策軍”一度淪爲宦官的私兵,皇帝的廢立,不過是宦官集團內部的利益交換。他們手中握着劍,自然可以決定誰坐上龍椅。

明代統治者深刻吸取了這一教訓,在軍事制度上進行了釜底抽薪式的改革。明朝建立了指揮權與調兵權分離的軍事體系:五軍都督府有統兵之權,卻無調兵之能;兵部有調兵之權,卻不直接統轄軍隊。這種軍令與軍政的分離,杜絕了任何一個單一機構或個人完全控制軍隊的可能。

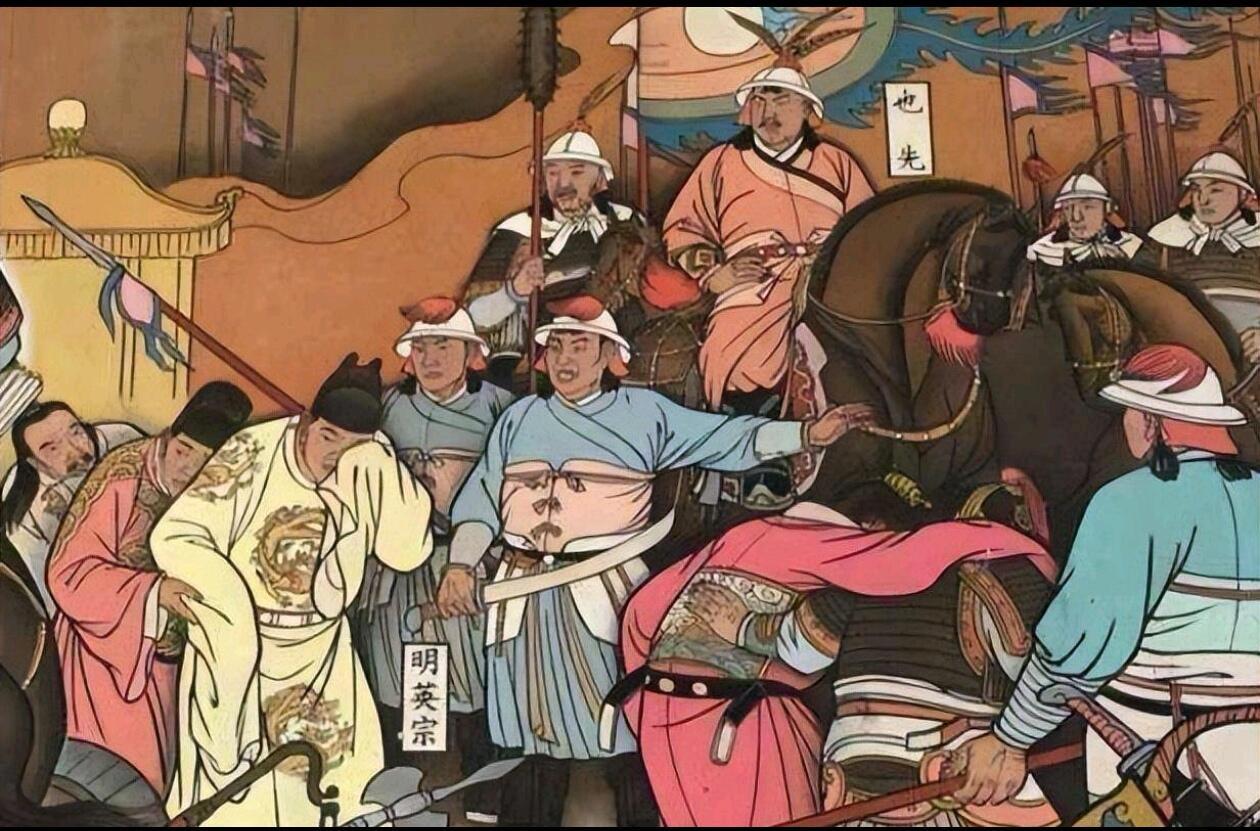

宦官在軍事體系中,扮演的僅僅是“監軍”角色,是皇帝安插在軍隊中的耳目,負責監察將領、傳遞信息,但絕無直接指揮權。即便是“土木堡之變”的始作俑者王振,也只能是“挾天子以令諸侯”,而非直接調動三軍。而權勢熏天的魏忠賢,其勢力網遍佈朝野,看似固若金湯,但崇禎皇帝無需調動一兵一卒,僅憑一紙諭旨,便使其黨羽頃刻瓦解。這充分說明,明代宦官無論權勢多大,在軍事上始終是“紙老虎”。

三、文官崛起:成熟官僚體系的系統性反制

如果說制度設計是籠子,那麼一個成熟且強大的文官集團,便是不斷加固這個籠子的工匠。與漢唐門閥政治下權力碎片化的官場不同,明代通過高度成熟的科舉制度,催生了一個以共同價值觀和利益爲紐帶的龐大文官集團。

這股力量擁有強大的自我修復和反制能力。以六科給事中和都察院爲代表的言官系統,擁有合法的、制度化的權力來彈劾和監督包括宦官在內的所有官員。“東林黨人”與魏忠賢的鬥爭,便是文官集團對抗宦官勢力的典型體現。他們不僅可以援引《大明律》和《皇明祖訓》中“宦官不得干政”的法理依據,還可以通過書院、講學等方式製造輿論,形成強大的社會壓力。

嘉靖朝的“大禮議”之爭,上百名官員冒着被廷杖的風險集體抗議,展現了文官集團驚人的政治韌性與凝聚力。面對這樣一個組織嚴密、信念堅定的對手,任何宦官都必須小心翼翼,其權力擴張必然會遭到整個官僚體系系統性的、持續性的反擊。

結語

明代宦官之所以空有滔天權勢,卻無顛覆之能,其核心原因在於:明朝的制度設計從源頭上割裂了宦官與核心決策權、軍權的直接聯繫,並扶植了一個強大的文官集團作爲其天然的制衡力量。宦官的權力,本質上是君主專制高度強化後,皇帝個人意志的延伸與工具。他們是皇權的影子,當陽光(皇帝的信任)消失時,影子也便不復存在。

這種巧妙的制度安排,標誌着中國古代君主政體在權力制衡與風險防範上達到了一種新的成熟度,也爲我們理解“明代宦官”這一複雜歷史現象,提供了一把更爲精準的鑰匙。

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com

![[11.23]搶跑冬促,全部百元以下!50款神作佳作史低,黑五大背刺](https://imgheybox1.max-c.com/web/bbs/2025/11/23/79da8f32edf541e2a3772809b439c397.png?imageMogr2/auto-orient/ignore-error/1/format/jpg/thumbnail/398x679%3E)