對於許多80、90後來說,童年記憶裏總有一個“聖地”——學校的電腦機房。而進入這片聖地的“通關密碼”,往往不是開機按鍵,而是同學們腳上那一隻只顏色各異的塑料鞋套。

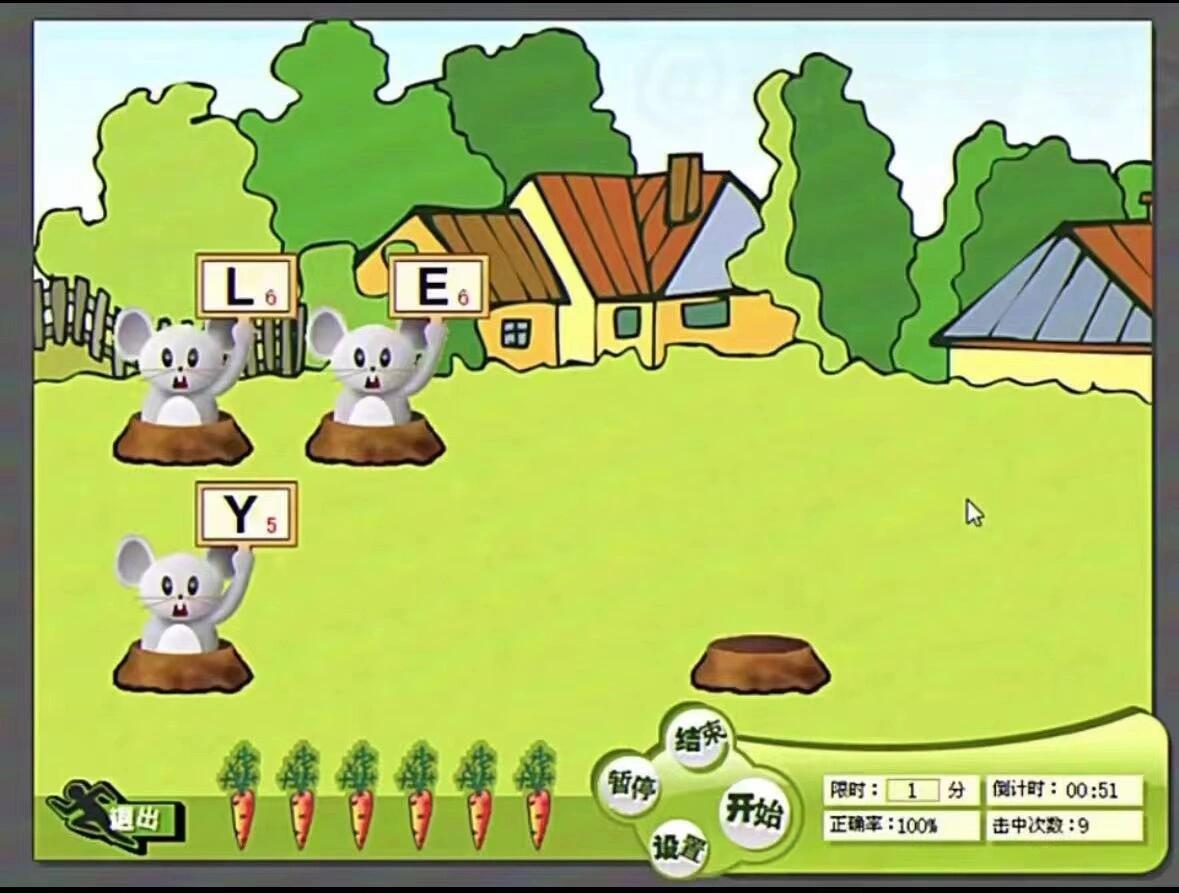

套上它,腳下便會伴隨着“沙沙”的聲響,彷彿是一種儀式,宣告着寶貴的一小時“網上衝浪”時間(儘管大部分時間是在玩《金山打字通》或《掃雷》)正式開始。

如今回想起來,一個縈繞心頭多年的“童年迷思”浮現了:當年進電腦教室,我們爲什麼非得穿鞋套?是爲了那些“嬌貴”的電腦嗎?

迷思一:爲了給電腦防塵?

最普遍的說法是防塵。老師們總是告誡我們,灰塵是電腦的“天敵”,會鑽進機箱,讓電腦“生病”。

這個說法聽起來很有道理,但其實有些小題大做了。

的確,過量的灰塵會堵塞散熱風扇,影響電腦的散熱效率。在那個還有軟驅的年代,灰塵也可能劃傷暴露的磁道。然而,電腦的核心部件,如CPU、內存條和主板上的精密電路,在出廠時就已經被設計得相當“皮實”。關鍵區域早已用絕緣材料妥善封裝,並不像我們想象中那樣脆弱不堪。

更重要的是,我們小時候的電腦教室,在學校裏絕對算得上是窗明几淨的模範房間,潔淨程度甚至超過不少人的臥室。指望靠幾雙塑料鞋套來隔絕那點“腳下塵”,對於整個機房環境來說,其作用無異於杯水車薪,更多的是一種心理安慰。

迷思二:爲了防止靜電?

另一個聽起來更“科學”的解釋是:防靜電。

衆所周知,秋冬季節人體產生的靜電,其瞬間電壓可高達數千伏,足以擊穿精密的集成電路。

這個理論本身是完全正確的,但問題出在了我們的“裝備”上。

我們當年所穿的一次性塑料鞋套,其本身就是絕緣體,非但不能導走靜電,反而可能在與地面的摩擦中,製造出更多的靜電。真正專業的防靜電鞋套,是採用特殊導電纖維材料製成的,其原理是將人體的靜電荷安全地導入大地。

此外,臺式電腦的金屬機箱本身就是一個巨大的靜電屏蔽罩(法拉第籠),爲內部元件提供了堅實的保護。只要你不是突發奇想,打開機箱去觸摸主板上的電子元件,日常接觸所產生的靜電,幾乎不可能對電腦造成致命傷害。

真相:一個昂貴又樸素的理由

排除了灰塵和靜電這兩個“技術流”選項後,真相其實很簡單:

因爲在那個年代,電腦實在是太貴了!

讓我們坐上時光機,回到2000年前後。當時,一臺品牌電腦的售價動輒上萬。這是個什麼概念?根據國家統計局數據,2000年我國城鎮居民人均可支配收入僅爲6280元。這意味着,一臺電腦的價格,相當於一個普通城鎮居民近兩年的總收入。

現在,請想象一下:你的學校斥巨資(相當於今天的數百萬元)購置了幾十臺這樣的“奢侈品”,放在一個教室裏,每天要迎接幾十個活蹦亂跳、剛剛還在操場上打滾的“熊孩子”。

換作你是校長,你會怎麼做?

別說穿鞋套了,恐怕恨不得讓每個學生都沐浴更衣、焚香禱告之後再進去。

所以,穿鞋套這個行爲,其儀式感的意義,遠遠大於其實際功能。這東西太金貴了,我們得用一種特殊的方式來表達對它的愛惜和鄭重。

這層薄薄的塑料,隔開的不是灰塵與靜電,而是我們頑皮的日常與那個充滿新奇科技的“另一個世界”。它是一種不成文的規定,一種心照不宣的默契,時刻提醒着我們:“同學,請珍惜這寶貴的一小時。”

隨着科技飛速發展,電腦的價格一落千丈,從奢侈品變成了日常工具。小學的電腦房像“聖殿”,中學的像實驗室,到了大學,機房裏的電腦就和網吧里布滿菸灰和油污的機器沒什麼兩樣了。

鞋套,也便隨着我們逝去的青春,一同消失在了記憶的長河裏。

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com