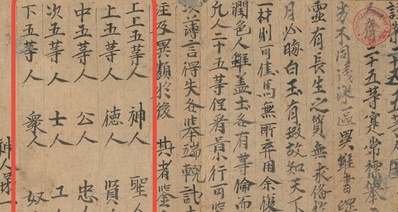

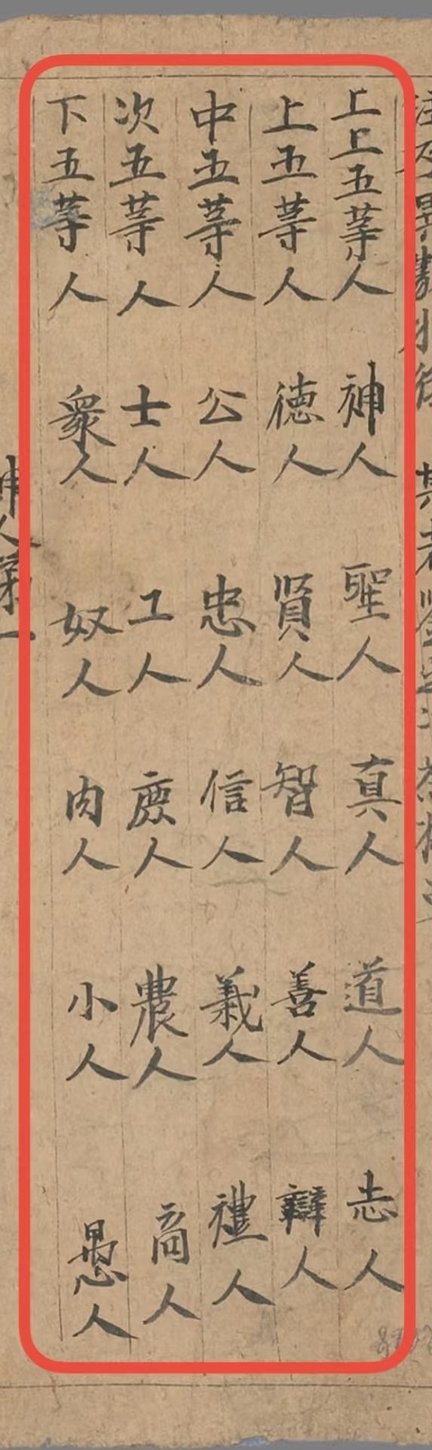

敦煌遗书编号P.2518,唐代手抄《二十五等人并序》。

在中国传统哲学中,人对自我与社会结构的理解,往往与宇宙自然相呼应。古代文献《文子微明》中提出“天地之间有二十五等人”的观念,构建了一套独特的社会人序图谱。这一分类方式,并非依据财富、官职或职业,而是以人的道德修养、智慧境界与精神层次为核心标准。

“二十五等人”体系以“五位”为基础,每

“位”之下再细分五类,形成从高到低的五个层次:

最高层次为“上上五等”,包括神人、真人、道人、圣人,志人。他们已超越凡俗生命的局限,达到“不视而明,不听而聪”的境界,与天地精神往来,是理想中的完美人格。

其次为“上五等”,包括德人、贤人、智人、善人、辨人。他们具备高度的智慧与道德自觉,不为外物所扰,追求内在的完善。

“中五等”包括公人、忠人、信人、义人、礼人,代表受过良好教育、以实践社会伦理为准则的群体,是儒家理想中的道德实践者。

“次五等”包括士人、工人、庶人、农人、商人,他们以具体职业立身,依靠勤劳维持生计,构成社会的基本生产者。

最低层次为“下五等”,包括众人、奴人、肉人、小人、愚人。他们缺乏自觉意识,生命状态接近于“牛马”,仅为生存而活。

这一分类体系根植于中国传统哲学中的五行、阴阳思想,将人与天地万物视为一个有机整体。人的五位,与五音、五味、五方等自然元素相互对应,体现了“天人合一”的宇宙观。

尤为重要的是,这一体系并非僵化的社会定位,而是强调人通过自我修养,可以从低层次向高层次提升。它指出了一条从“做事”到“做人”,从“平凡”到“圣贤”的修养路径,体现了中国古代思想中对人性可塑性的积极信念。

在物质发达、人人平等的今天,我们以社会主义核心价值观“取其精华,去其糟粕”地重新审视“二十五等人图”,不仅是对古代社会结构的一种理解,也是对现代人生命境界的反思。它提醒我们,在追求外在成就的同时,不应忽视内在精神的建设与人格的完善。这一源自东方的古老智慧,至今仍具有深刻的意义。

更多游戏资讯请关注:电玩帮游戏资讯专区

电玩帮图文攻略 www.vgover.com