盒友们,我是写学习、生活与游戏杂谈的老狄。今天继续给各位介绍维也纳战争博物馆里的展品,带大家云旅游。

前情回顾:跟随欧根亲王的脚步,我回到了“排队枪毙”的火枪时代

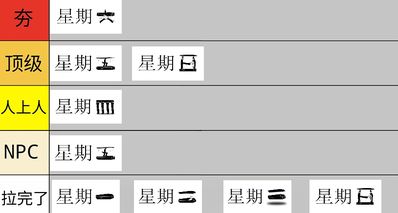

因一次课堂举手而扰动的世界线

两年前的深秋,当我踩着维也纳街头泛黄的落叶来到军事博物馆,站在二楼空旷的三十年战争展厅里,看到名将华伦斯坦的雕像时,不由得想起了一段往事。

日历还得继续往前翻四年,也就是19年的春天。那时我才大一下学期,教我们国际公法课程的是一位身材高瘦的戴着眼镜的不苟言笑的白脸老师。

这位老师并不喜欢捧着教材照本宣科,也不是那种对着ppt硬读的水课老师,而是会结合世界史(尤其是欧洲史)的重大事件来讲解国际法诞生的背景和变化的过程,并且执着于课堂随机提问。

每当这位老师提出问题时,原本还有些喧闹的教室顿时鸦雀无声。无论是调皮捣蛋的男生,还是在其他课程上想要提高学分而试图积极回答问题的女生,此时都“守口如瓶”,嘴唇干燥,手心冒汗。

大家皆想方设法压低自己的存在感,乃至低下头去,尽量避免与老师的对视,生怕一有个眼神交流就被点名回答问题。

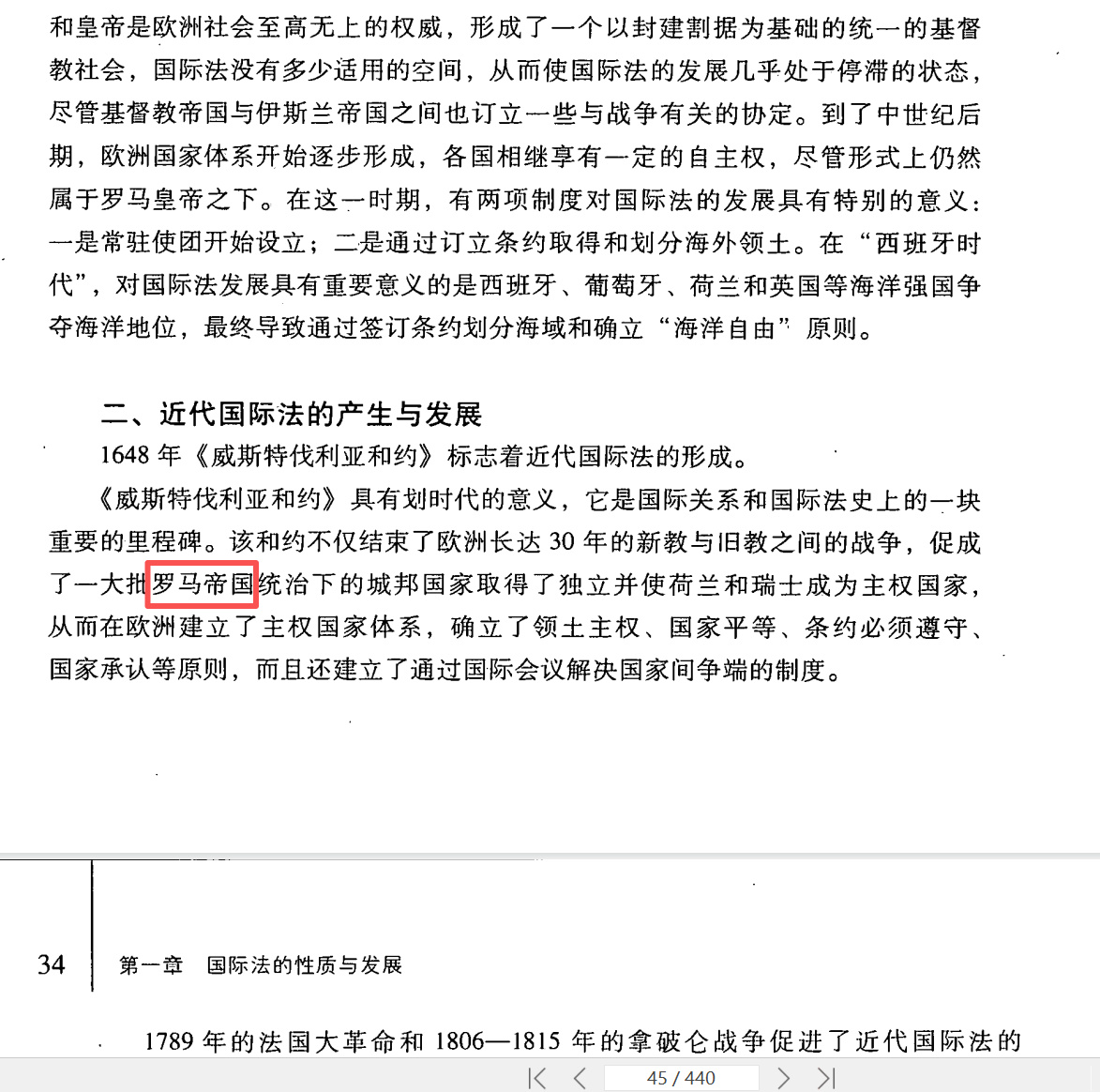

这一次,老师的问题是:“课本第33页上有一段错误。谁能告诉我错在哪里?”问题很简短,但他话音刚落,原本还在交头接耳的同学们瞬间沉默了。

课本疑似被我卖了,随手找了电子版

我的目光迅速地掠过一眼课本,心中便有了答案:三十年战争促成了神圣罗马帝国统治下的城邦国家独立,而非是罗马帝国下的城邦。对于历史爱好者来说,完全是送分题。

不过既然国际法老师没有点我的名字,也没有指到我让我回答,那么我便不急着表现自己。

一分钟后,老师见没人主动答,便不紧不慢地从讲台上拿起了花名册,报出了一个个名字。

被点到的同学有男有女,有班委有普通学生。他们有的刚站起来就低下头去,目光下垂,一言不发;有的大咧咧地承认自己不会,十分爽快;有的尝试着回答,但被老师用严肃甚至严厉的语气否决并被邀请坐下。

同学当时的表情be like

同学翻书翻手机找答案的动作be like

就这样,老师连续点了八名同学的名字,都没有得到他想要的答案,脸上流露出肉眼可见的失望表情。其实也怪不得大家,毕竟我们是法学院,不是历史学院嘛。而且三十年战争高考也不考,不会是正常的。

就在他准备自己公布正确答案时,我抓住了时机,果断地举起右手来:“z老师,这题我会。”

国际法老师的眉毛上扬,露出了微微惊讶但又夹杂着几分惊喜的神色。他边颔首边鼓励道:“好,你说说看。”

于是我给了他这个简短的问题一个同样简约的回答:“教材最底下说三十年战争促成了罗马帝国下的城邦独立。那时候罗马帝国早就灭亡了,正确的说法是神圣罗马帝国。”

老狄当时的回答be like

老师很是欣慰,赞许地点头:“非常好。不是罗马帝国下的城邦,而是神圣罗马帝国下的城邦。这是很低级的错误,你们怎么都答不上来呢?”

随后,他问了我的名字,并掏出记号笔在花名册上记录,疑似在给我加平时分。接着他收好笔,边吐糟这本教材的质量差边继续这节课的主题。

后来这位老师也问过很多类似的问题,比如美国独立战争的参战各方是谁(很多同学忽视了法国和荷兰),比如美国独立战争是否是美国从英国独立(正确答案是十三块北美殖民地)。

不过他再也没有一次性点上七八位同学回答,而是要么点了两位同学回答不出来后就直接叫我名字,要么问题刚提出我就主动举手回答。

老师的表情be like

后来暑假出成绩时,我的国际公法是96分,在教务处网站里位列全专业第一,想必平时分已经拉满了。我很感谢这位z老师,想来他到今天也同样记着我的名字,记得住我这位积极主动、对答如流的学生吧。

之所以我在华伦斯坦的雕像前会想起这件往事,一是因为它与博物馆展区以及本文的主题——三十年战争直接关联。

二是因为如果我没有主动回答这道题(以及后续课堂上的提问),便不会加那么多平时分,国际公法学的总分也不会那么高,后来大二时也不会以绩点排名全专业第二(盒友:谁问你了?)的身份去其他学校交流了。

而如果没有这段宝贵的大二外校交流经历,我在更后来的考研复试时便不太可能以初试成绩倒数的排名,绝境逆袭翻盘上岸了(我大二交换期间认识的一位老师和我后来读研的导师有合作项目,真是无巧不成书),便也不会有我研二的欧洲交换经历和这段维也纳军事博物馆之旅了。

由此可见,世间万物都是有因必有果,环环相扣,紧密相连的。简言之,如果没有七年前的国际法课堂积极回答问题,就没有我两年前的欧洲交换之旅,也就没有今天这篇文章了,好比蝴蝶效应。

后来我欧洲交换结束后看电视剧《坂上之云》,注意到里面的主角之一秋山好古在德国教官梅克尔少校的课上,也是像我回答神圣罗马帝国的问题一样,简短有力地回答了普鲁士营在列成两队的行军纵队时行军长度的问题。

这么看,老狄我多少也有小说主角的配置、能力和待遇啊。平时多看书多积累知识、武装头脑,关键时刻不含糊不退缩,抱持“天与弗取,反受其咎”的心态,抓住机遇,总算是改变了命运。

三十年战争简介

回忆往事的篇幅略长了,后面简短些。为了方便盒友们更好地理解维也纳军博里的三十年战争展区和展品,先简单介绍一下这场战争。

首先是我的欧洲游记常有的推书环节。其实我也没有看过太多三十年战争主题的专著,主要是看的通史,比如我在上一篇文章里推荐过的吴于廑、齐世荣两位先生编写的《世界史》六卷本的第三卷“近代史上”,以及刘德斌先生的《国际关系史》。参见普通爱好者该如何像科班生那样系统地学习历史知识?

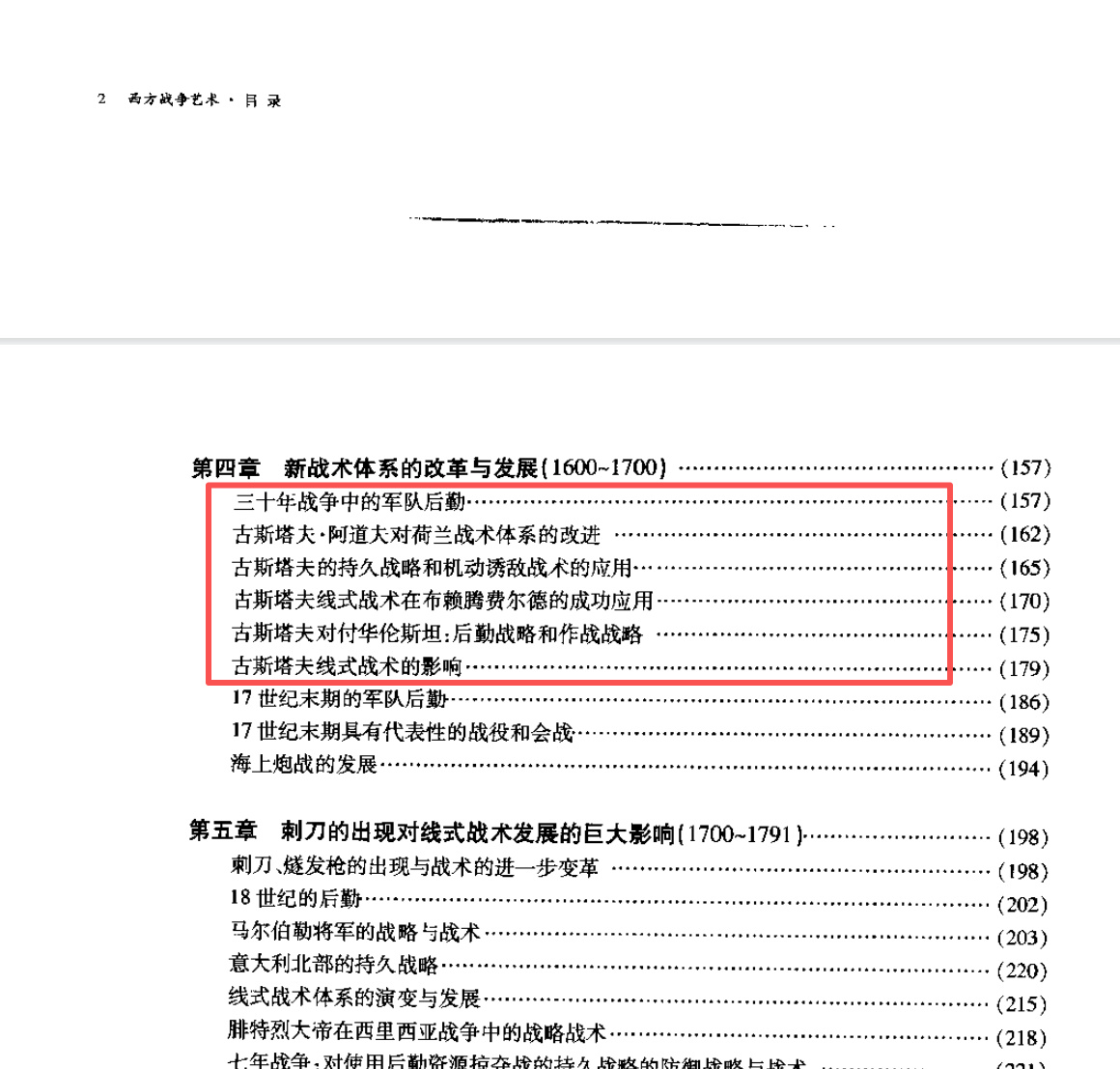

另外是一些战争史书籍,比如我今年夏天读完的阿彻·琼斯的《西方战争艺术》,其中第四章专讲三十年战争时期的战术、军事技术与后勤变革。这部分我读完,最大的印象就是古斯塔夫和华伦斯坦一时瑜亮,棋逢对手,将遇良才。

推书环节结束,继续说三十年战争本身。

欧洲但凡以“XX年战争”命名的战争,大体分两种,一种是实指,如七年战争(1756年至1763年,刺客信条3的早期海尔森剧情和叛变的大部分剧情都有刻画),八十年战争(1568年至1648年,也就是知名的尼德兰革命),一种是虚指,如英法百年战争(1337年至1453年,实际上打了116年)。

三十年战争属于前一种,从1618年打到1648年,刚好三十年。战争导火索是1618年的布拉格第二次掷出窗外事件,神圣罗马帝国皇帝马蒂亚斯试图让他的表弟、狂热的天主教徒斐迪南大公(后来的斐迪南二世皇帝)继承波希米亚(也就是捷克)王位。

但是捷克人大都为新教徒。1618年5月23日,波希米亚的新教贵族在布拉格城堡会见两位帝国总督。在激烈的争吵后,他们将两位总督及其秘书从窗户扔了出去(约20米高)。

照理说,这三人不会信仰之跃,掉下去是必死无疑的,但他们侥幸坠落在堆肥上存活。天主教方声称是天使托举,新教方则嘲讽是堆肥救了他们。

毫无疑问,这一事件是对神罗皇帝权威的公然挑战,波希米亚新教议会随即组建军队,公开反抗帝国,点燃了三十年战争的战火。

对欧洲史不熟悉的朋友可能会疑惑:为什么是第二次掷出窗外事件?因为有第一次掷出窗外事件,那一次也发生在布拉格,时间是1419年,而且引发了轰轰烈烈的胡斯战争。

不过三十年战争并不是连续打了三十年,而是有明显的阶段特征。和百年战争一样,三十年也大致分为四个阶段(有种做长孙博名词解释的感觉)。

第一阶段为波希米亚-普法尔茨阶段(1618年至1623年), 性质为帝国内部的宗教与政治冲突。 主要参战方是波希米亚起义军(由普法尔茨选帝侯腓特烈五世领导,得到新教联盟部分支持)和天主教联盟(由皇帝斐迪南二世领导,得到西班牙和巴伐利亚的支持)。

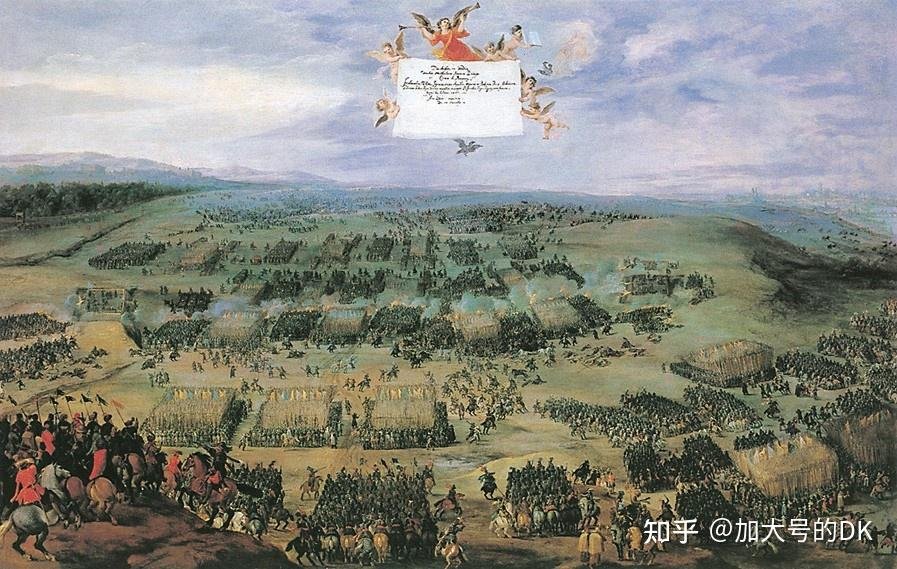

这一阶段的关键战役是白山战役,1620年天主教联盟军在布拉格附近的白山决定性击败波希米亚起义军。

图片来源@加大号的DK,规范引注,不能学术不端

结果是腓特烈五世被剥夺选帝侯爵位,流亡海外,被称为“冬之王”。 波希米亚被彻底天主教化,并失去自治权,沦为哈布斯堡王朝的行省。 西班牙军队同时占领了腓特烈在德国的领地普法尔茨。天主教势力取得压倒性胜利(但没笑到最后)。

第二阶段为丹麦阶段(1625年至1629年) ,也是战争国际化的开始,从帝国内战演变为北欧强国干预的冲突。

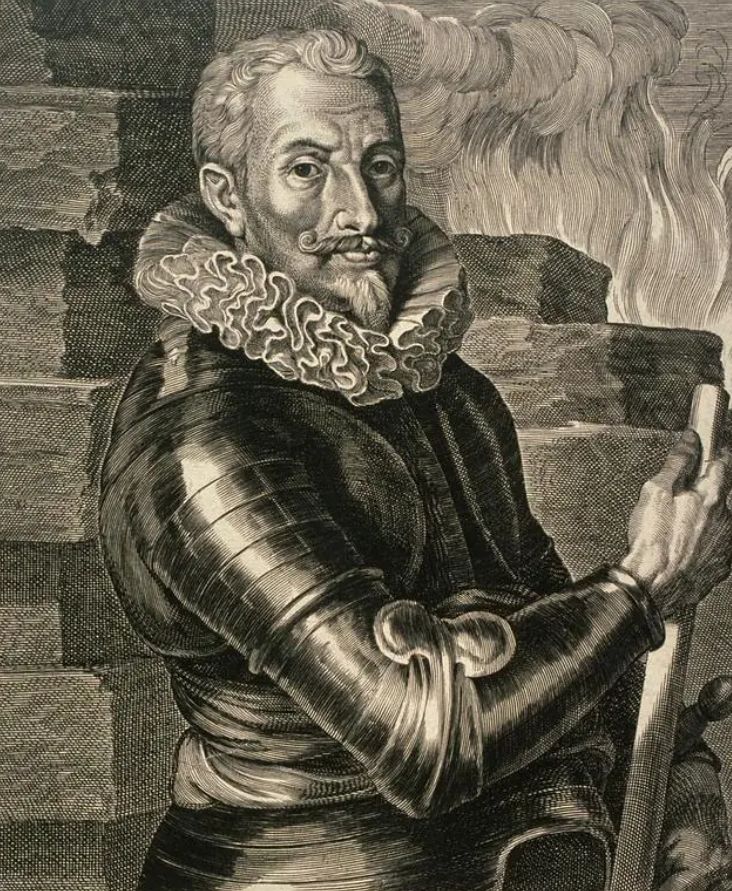

主要参战方是丹麦兼挪威国王克里斯蒂安四世(同时也是德国北部的一位公爵)以新教领袖的身份介入,试图扩张领土和影响力。 另一方还是皇帝斐迪南二世,他依靠两位杰出的军事家——华伦斯坦的雇佣军和蒂利伯爵的天主教联盟军。

蒂利伯爵,白山之战正是出自他的手笔

这一阶段的关键人物是华伦斯坦,他为自己和皇帝组建了一支庞大的、不依赖天主教联盟的军队,军纪松散但战斗力强,并对后勤作出重大改进。

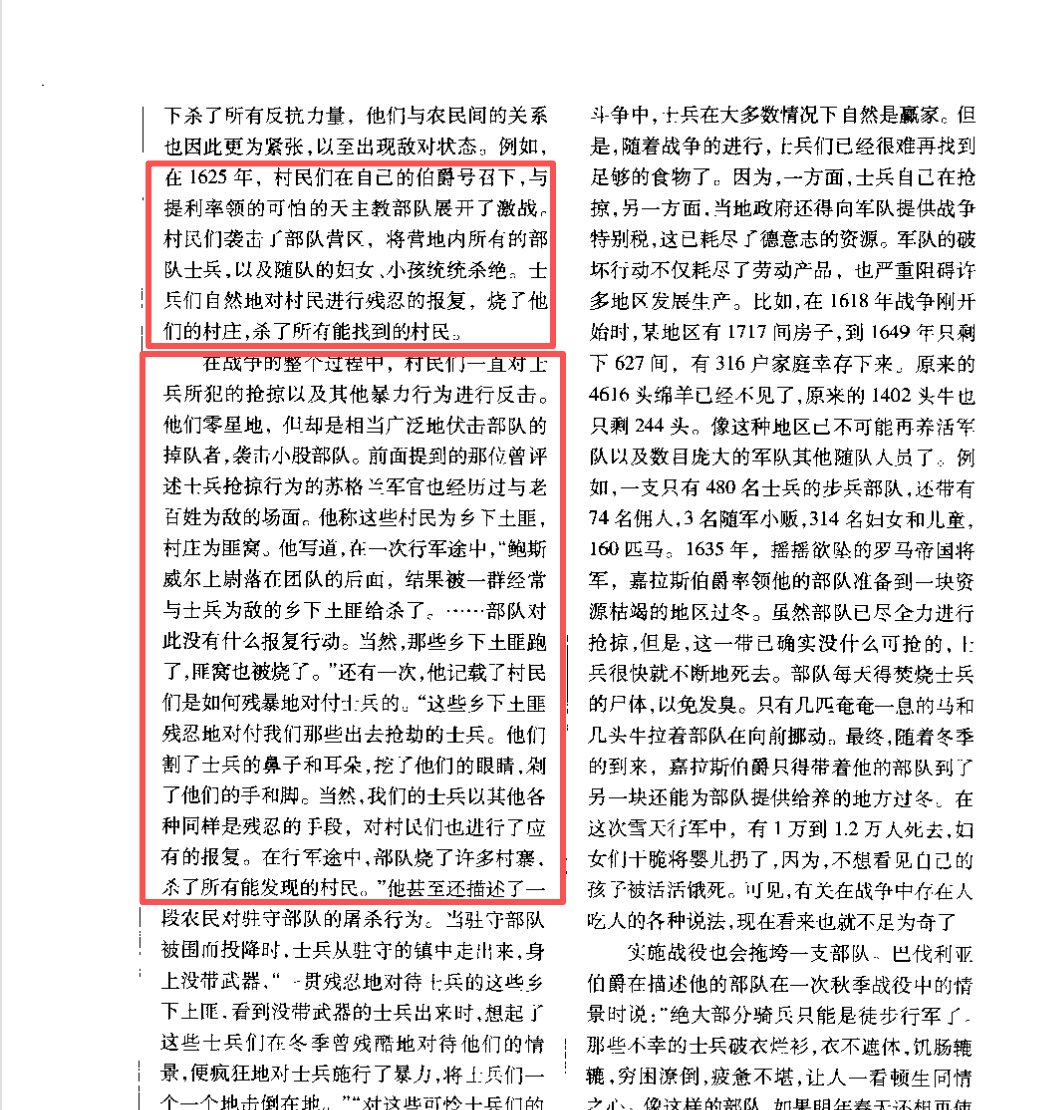

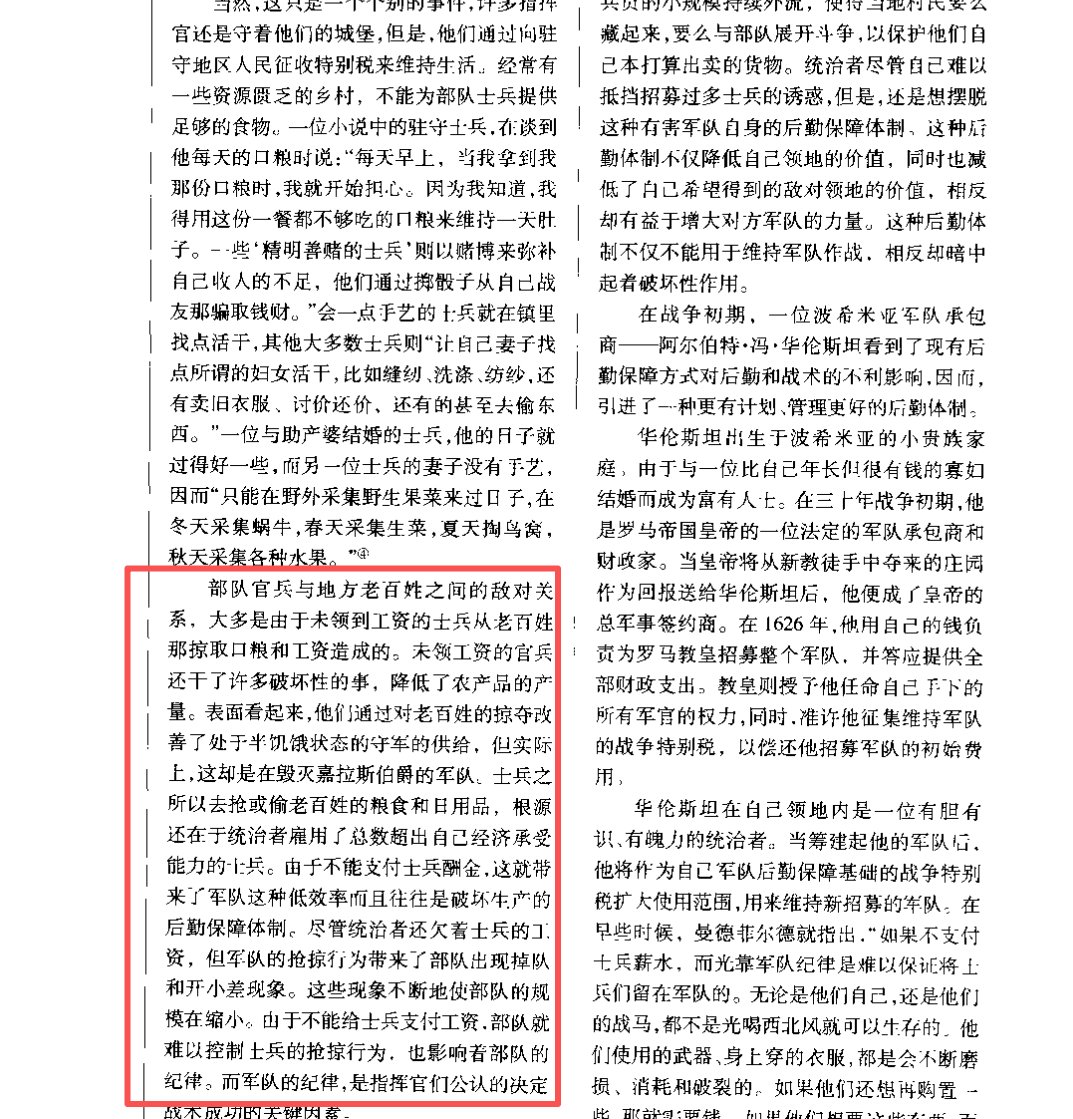

《西方战争艺术》的“三十年战争的后勤”一节提到,华伦斯坦以前的神罗雇佣军到处抢掠德意志地区老乡的食物,结果引起了激烈反抗,很多农民都站起来袭击落单的士兵(什么落武者狩)。

德意志村民袭击雇佣兵的掉队者和小股部队

另外,这种竭泽而渔式的过度掠夺还导致了德意志地区经济的普遍破坏。雇佣兵们走到哪里抢到哪里,房屋也拆了,田也烧了,牲畜都抢光吃光了。来年他们无论行军到哪里,都很难再找到稳定的食物来源了,逃兵也与日俱增。

阿彻琼斯认为,造成这种后勤灾难的根本原因是交战双方盲目扩军,雇佣了总数超出自己经济承受能力的士兵

解决这一后勤难题的华伦斯坦是出生于波西米亚的小贵族,后来娶了一位年长但有钱的寡妇而变得富有。他实际上是一名商人和军事承包商,用自己的钱为神罗皇帝招募整个军队并提供全部财政支出(相当于全面战争等游戏里的征募费和维持费)。

华伦斯坦

当然,只靠华伦斯坦的个人资产是无法维持如此庞大的雇佣军的。因此他不仅向神罗皇帝索取了他手下所有军官的任命权,还获得了在神罗境内征收“战争特别税”的特权。

尽管这种特别税是以残酷的强制性方式征收的,但华伦斯坦却可以用它来支付士兵工资,很大程度上阻止了士兵对德意志老乡无休止、无节制的肆意掠夺。

他的这一创新减少了对德意志地区社会资源的浪费,为雇佣军们提供了充足的食物和装备,加强了其纪律,提高了战斗力。尽管如此,华伦斯坦也无法完全阻止士兵“以战养战”的做法。

顺带吐槽这本书把神罗皇帝翻译成罗马教皇,和我的国际法教材坐一桌

结果是丹麦军队被华伦斯坦和蒂利连续击败。 1629年,丹麦被迫签订《吕贝克和约》,退出战争,并承诺不再干涉德国事务。 皇帝颁布《归还敕令》,要求新教诸侯归还1552年后侵占的所有天主教教产,激化了矛盾。 皇帝权力达到顶峰,新教阵营陷入恐慌。

第三阶段是瑞典阶段(1630年至1635年), 性质为新教势力的反击,战争规模和惨烈程度进一步升级。

主要参战方为瑞典的国王古斯塔夫二世·阿道夫,一位杰出的军事改革家,以“保护德国新教自由”为名介入,其真实目的是控制波罗的海南岸,扩张瑞典霸权。另一方依然是皇帝斐迪南二世,他手下的蒂利伯爵和华伦斯坦(他曾一度被解职后又复职)继续指挥帝国军队。

这一阶段通常被战史爱好者视作三十年战争中最精彩、最具传奇色彩的阶段,主要是因为北方雄狮古斯塔夫国王和华伦斯坦这两位杰出军事家的对手戏,两场史诗般的关键战役,以及瑞典以一介小国(不过是强国)攻入德意志北部,对抗强大的哈布斯堡王朝的以弱胜强的史诗。

古斯塔夫二世

一场战役是布赖滕费尔德战役。1631年,古斯塔夫指挥的瑞典-萨克森联军大败蒂利伯爵,被誉为“近代军事变革的起点”,打破了神圣罗马帝国军不可战胜的神话。

另一场是吕岑战役。1632年,瑞典再次战胜华伦斯坦,但古斯塔夫二世国王在此役中阵亡(堪比在特拉法加海战阵亡的纳尔逊,赢了战役却失去了指挥官),瑞典失去灵魂人物。

《西方战争艺术》对古斯塔夫和华伦斯坦在德意志北部的博弈进行了精彩的叙述,两人都试图威胁对方的后勤线,避免直接会战。这里限于篇幅就不展开了,感兴趣的朋友可以体验一下帝国时代3里的瑞典阵营。

结果是瑞典的介入挽救了新教事业,战争陷入僵局。 1635年,神罗皇帝与德国新教诸侯达成《布拉格和约》,试图联合起来驱逐外国势力(瑞典),部分结束了德国内部的分裂。

第四阶段为法国-瑞典阶段(1635年至1648年),也叫法国阶段或欧洲混战阶段 。至此,三十年彻底演变为一场欧洲霸权战争,宗教色彩淡化,权力争夺成为主因。

主要参战方是法国(法国是天主教国家,神罗也是,可见是欧洲霸权战争而非宗教战争),其在首席大臣黎塞留的策划下,直接向西班牙和神圣罗马帝国宣战,目的是削弱哈布斯堡家族的霸权。 瑞典也站在这一边继续作战,以获取领土和赔偿。

红衣主教黎塞留,我老婆

黎塞留(并非我老婆)

另一方依然是哈布斯堡王朝(西班牙和奥地利)。某种意义上,三十年战争就是神圣罗马帝国(哈布斯堡王朝)单挑大半个欧洲,和后来法国在路易十四时代的大同盟战争与西班牙王位战争中的处境类似。

这一阶段的战役懒得详细展开了,直接说三十年战争的结果和影响吧。

燃尽了的哈布斯堡王朝与交战各国签订了《威斯特伐利亚合约》,从领土变更看。法国是最大赢家,获得了阿尔萨斯、洛林地区(非全境),从哈布斯堡王朝(西班牙与奥地利)手中接过了欧洲霸权地位。

(哈布斯堡王朝:哼,以后就轮到你被全欧洲打了)

瑞典也是赢家,获得波罗的海南岸的大片领土(如西波美拉尼亚、不来梅等),成为德意志神圣罗马帝国的“担保人”,一跃成为北欧霸主,直到后来被俄国彼得大帝挑战才逐渐退出欧洲强权。

荷兰共和国也获得正式的法律承认,不再是神圣罗马帝国的一部分。至此,持续八十年的尼德兰革命获得完全胜利(所以八十年战争的后半段和三十年战争是重合的)。

德意志诸邦也赢了。三十年战争后,神罗境内约300个诸侯国被确认拥有几乎完整的主权。

输家是谁呢?自然是哈布斯堡王朝了,不仅丢掉了资源丰富的阿尔萨斯洛林,彻底丢掉了富裕的荷兰,丧失了以天主教统一神罗的宗教权威,也失去了欧洲霸权,对神罗境内各个邦国和自由市的控制力也大不如前(帝国中央的征税、宣战、媾和权力瓦解,各诸侯国获得了相对完整的主权,包括缔结外交联盟和对外宣战的权力)。

我的那本国际法教材提到,1500年至1648年被称为“西班牙时代”。1500年标志着西班牙的统一和海外殖民扩张的开始(更准确地说是1492年,再征服运动结束和哥伦布远航的那一年,教材之所以把1500年作为起点要么是为了美观而凑整数,要么是另外一个错误),1648年则代表三十年战争的结束和哈布斯堡霸权的终结。

再看宗教方面,此前《奥格斯堡和约》中“教随国定”的原则再次在《威斯特伐利亚合约》中得到重申,即诸侯有权决定其臣民的信仰(天主教、路德宗或加尔文宗)。始于1517年马丁路德《九十五条论纲》的宗教改革终于在1648年划上了句号。

军事方面,职业军队、常备军制度与后勤制度(华伦斯坦立大功)都得以改进,军队结构与战术也发生了较大变革(主要归功于古斯塔夫)。感兴趣的盒友可以直接翻《西方战争艺术》和其他战史书籍。

国际关系方面,《威斯特伐利亚合约》的签订标志着威斯特伐利亚体系这一新的国际关系体系的形成,即各个欧洲国家都享有平等的主权,成为国际法的诞生的重要标志。

威斯特伐利亚体系持续了近两百年,直到被拿破仑战争后形成的维也纳体系所取代,对此感兴趣的盒友可以翻阅刘德斌的《国际关系史》教材。

与世界史六卷本一样,这本书我也买了实体版,很厚的蓝封面书,全是干货

最后还得提一下三十年战争的规模和破坏。

在一战之前,有很多战争被冠以“第零次世界大战”,比如日俄战争(日后一战铁丝网、战壕、机枪、重炮的预演),克里米亚战争(全球性帝国博弈+技术变革),拿破仑战争(持续时间长、烈度大、范围广、影响深),七年战争(最早的全球性战争,战争地域广大)等。

其中三十年战争则被认为是最早的世界大战,毕竟主要的欧洲强权(除了内战中的英国)都下场参战了,可见其规模之大。

此外,三十年战争的破坏性在欧洲也是前所未有的。由于德意志是三十年战争的主要战场,其经济遭到极大破坏。这场战争使得德意志邦国大约被消灭了60%的人口(也有20%或40%等说法)。大部分人不是直接死于战场,而是死于雇佣兵无休止的劫掠和破坏引发的饥荒。

军博里的展品

写了这么多,掐指一算已有六千多字了。就像哈布斯堡王朝打到1648年时再也无法支撑一样,我写到这里也几乎燃尽了。下面直接放图片,辅之以少量文字说明。

最先吸引我眼球的是十座三十年战争时期的士兵等身模型,他们一个个或手持长戟,或握着长枪长矛,或扶着滑膛枪,盔甲泛着冷色调的寒光,衣服与靴子的布料细节清晰可见,连面颊的棱角和胡子等细节都能看清楚,惟妙惟肖,栩栩如生,就好像从鱼鹰社(osprey military)系列书籍的封面中走出的来那样。

考虑到这个展厅的楼下就有一个摆放着数百本鱼鹰社书籍的纪念品商店兼小书店,不得不说来到这里的游客真是幸福啊。

楼上是等身蜡像模型,楼下是书籍文献,理论知识与复原品相结合,相映成趣。要是有位精神矍铄的白胡子欧洲史老教授,或有个目光炯炯有神的军校战争史教师(长得像克劳塞维茨或老毛奇,或者是欧根亲王本人)在这书店的小桌上及这间大厅里给我上战史课程就更好了。

由于本人读的书少,所以只好引用冷兵器研究所的战史大佬Eric M的话来介绍这些蜡像了。

长枪兵头盔主要有三种款式:全封闭式、遮盖脸颊的半封闭式和轻型头盔。这几种头盔在图 19(老狄注:指我上一期游记里的长矛长戟旁边的盔甲)和图21(老狄注:也就是我这几张图等身模型)中都能看到。这一时期的头盔和盔甲一般呈亮黑色。

西方的戟除了有矛尖外,一侧是小斧,另一侧是月牙钩,可用来钩住敌人,尤其是骑兵。

滑膛枪手通常不披甲也不戴头盔,因为影响射击而且头盔的低帽檐还妨碍士兵将滑膛枪扛到肩上。

滑膛枪手和长枪兵也会再准备一把佩剑用于自卫,不过滑膛枪手更愿意用支架或枪托。

其次最吸引我的是被对称的发亮的盔甲紧紧护卫在中心,占据c位,还被金色栏杆和红带子围起来,上面用德英双语写着“禁止触碰”的“战车”,看气势和排场丝毫不亚于楼下的镇馆之宝斐迪南大公快乐车。

看到这辆战车,我第一反应是联想到了胡斯战争时期的车堡(既可以充作移动堡垒反骑兵,也可以作为加农炮的依托平台),以及帝国时代3里的德国阵营(游戏里的德国是把历史上的德国和奥地利放在一起了)特色兵种马战车(血量很高,也能反骑)。

作为背景的橱窗里的盔甲和丝绸上的桂冠(我也不知道是什么材质上的什么图案,知之为知之,不知为不知)也很精美

刚刚登帝国3看了一下,德国马战车的原型正是胡斯战争里的车堡

但当我尽可能走近(几乎要越过红带子了)战车,仔细观察时,却发现了异状:“战车”的正前方有两排小孔,共有五十颗,活像我玩的英雄连和看的电影卫国战争四部曲里的苏军用的喀秋莎火箭炮,也与帝国时代3里葡萄牙的特色兵种管风琴炮很是相似。

(帝国时代3里的风琴炮介绍,原文只说它诞生于文艺复兴时期,未说它是葡萄牙人发明的,此中亦有文章可做)

上方还有两枚“扶手”和六个图案

同样是在我写这篇游记时参考了下Eric M大佬的文章,果然我后面的“火箭炮”的猜想要比“战车”的设想准确。这玩意实际上是火器,名为 Ribauldequin,也叫 Organ Gun,中文一般翻成“管风琴枪”(还真是帝国3里葡萄牙管风琴炮的亲戚啊)。

(如果我整段地引用他人的原话,那么必定使用引用格式,也算是学术规范)

这种早期多管火器诞生于中世纪晚期,1339年英法百年战争期间英军第一次将此武器投入战场,当时的枪管数量为12个。 这种火器的缺点是装填慢,需靠人工一支支重新装填,且毫无射击精度可言。因此通常用于安放至险要位置作为防守武器用于击退敌军冲锋之用。

图25中的管风琴枪(老狄注:也就是我口中的“战车”)于 1678 年由帝国枪炮师 Daniel Kollmann制造,枪管多达 50 个,被称为“死亡管风琴”。这是奥地利最初尝试的速射武器。

管风琴枪是1851年诞生的Mitrailleuse机枪和1861年诞生的加特林机关枪的鼻祖。

随后是一系列油画。Eric M大哥只记得这里的战争油画作者是Peeter Snayers,具体表现的战役不详。他这么一位资深欧洲战史发烧友都不知道这些战役的名字,研究法律史,对战史仅限于业余爱好程度的我就更不知道了(理所当然地叉腰)。

好吧,其实我还真的知道一点。第一幅图描绘的是蒂利伯爵指挥白山战役的场景(盒友:不愧是老狄),因为我写三十年战争阶段时搜索白山战役的图片,第一张就是它(盒友:不过如此)。

不过搜出来的是网图,这些却是我实地拍摄的真迹。

仔细看还能认出中间竖立着长矛的一个个西班牙大方阵

全面战争帝战和拿战里也有类似风格的树木

最后这幅油画里的人我也认识,那就是华伦斯坦本人。

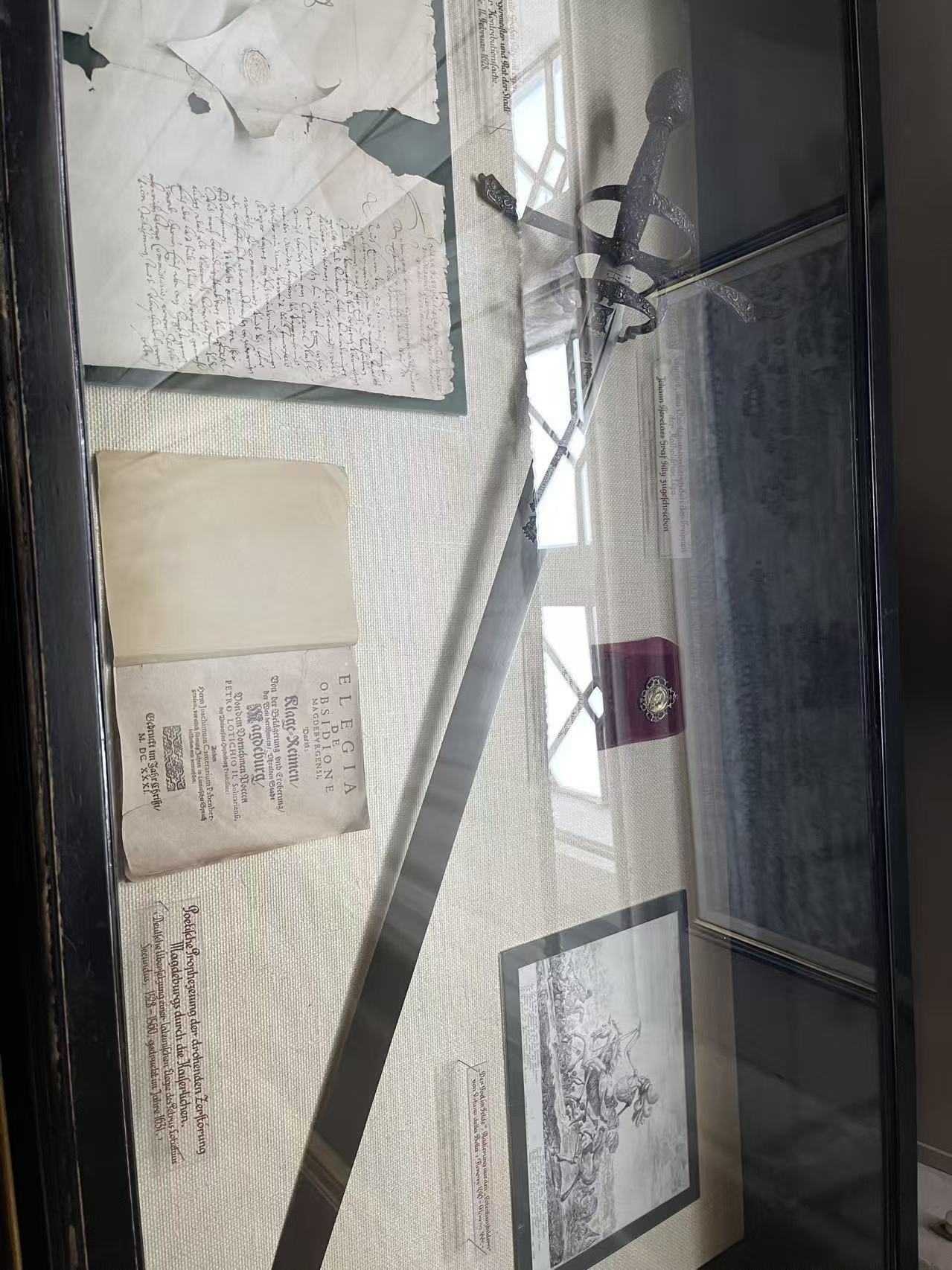

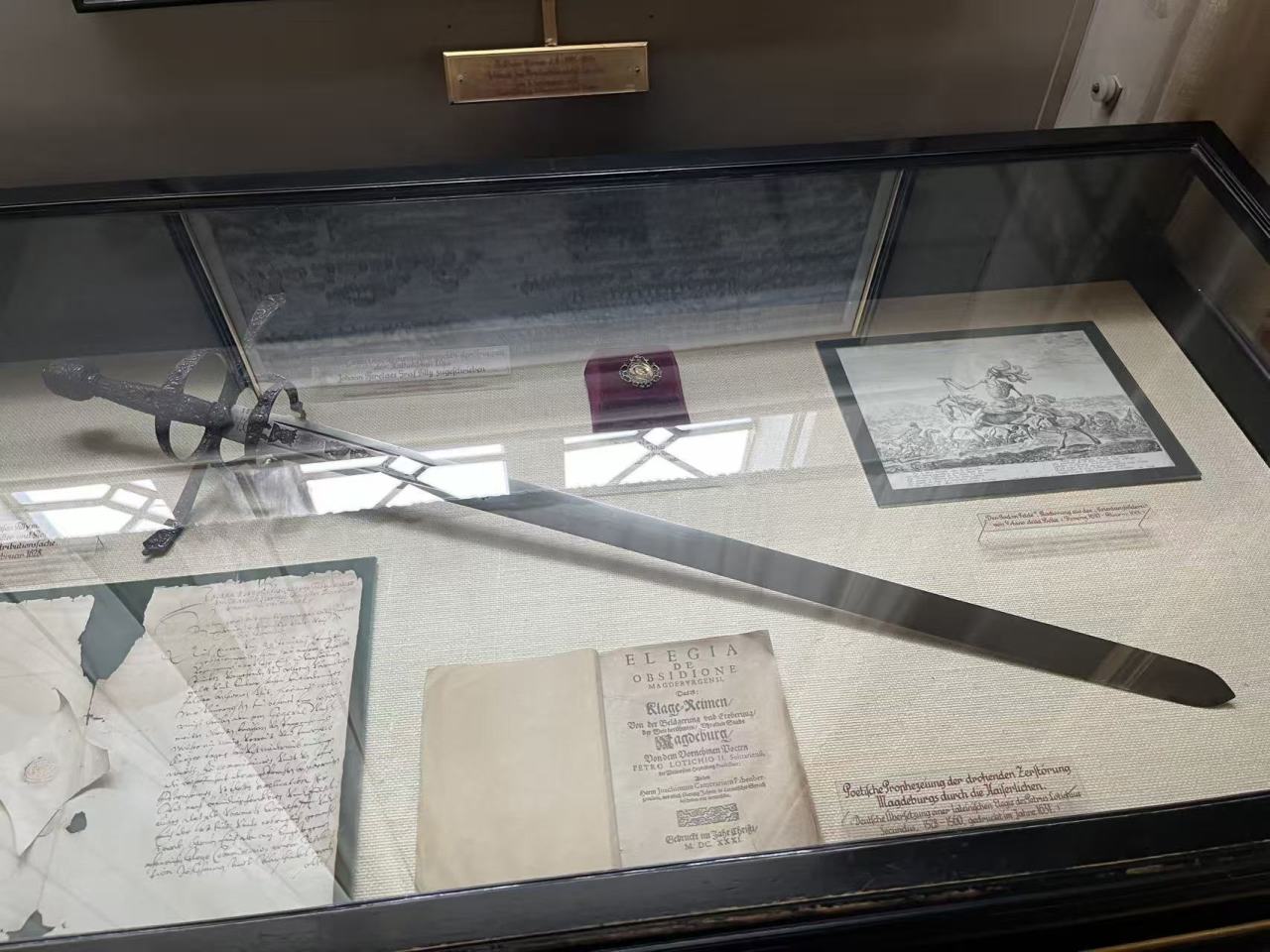

最后是陈列在展柜里的欧洲剑、徽章和一系列文件。其中的长剑很像刺客信条2和兄弟会里的米兰剑还是什么剑,尤其是双环形护手。

至于这些文件,Eric M大佬猜测是1628年神罗陆军元帅汉斯·乔治·冯·阿尼姆写给蒂利伯爵的信件。

阿尼姆是新教徒,他于1626 年被华伦斯坦说服加入天主教大军,并且火速升迁至陆军元帅。后又因华伦斯坦被解职而离开天主教联军,转投至三十年战争期间与瑞典齐名的两大新教强国之一萨克森选帝侯约翰·乔治旗下。

1634 年战争中期时,华伦斯坦想与新教方进行秘密谈判以期和解,而阿尼姆就是萨克森选帝侯的谈判代理人。

Eric M大佬还推测,这把剑的主人(疑似)是蒂利伯爵本人。这下我不得不对这把宝剑肃然起敬了,这和楼下的斐迪南快乐老爷车一样是圣遗物啊,放在十字军之王系列里也是顶级宝贝。

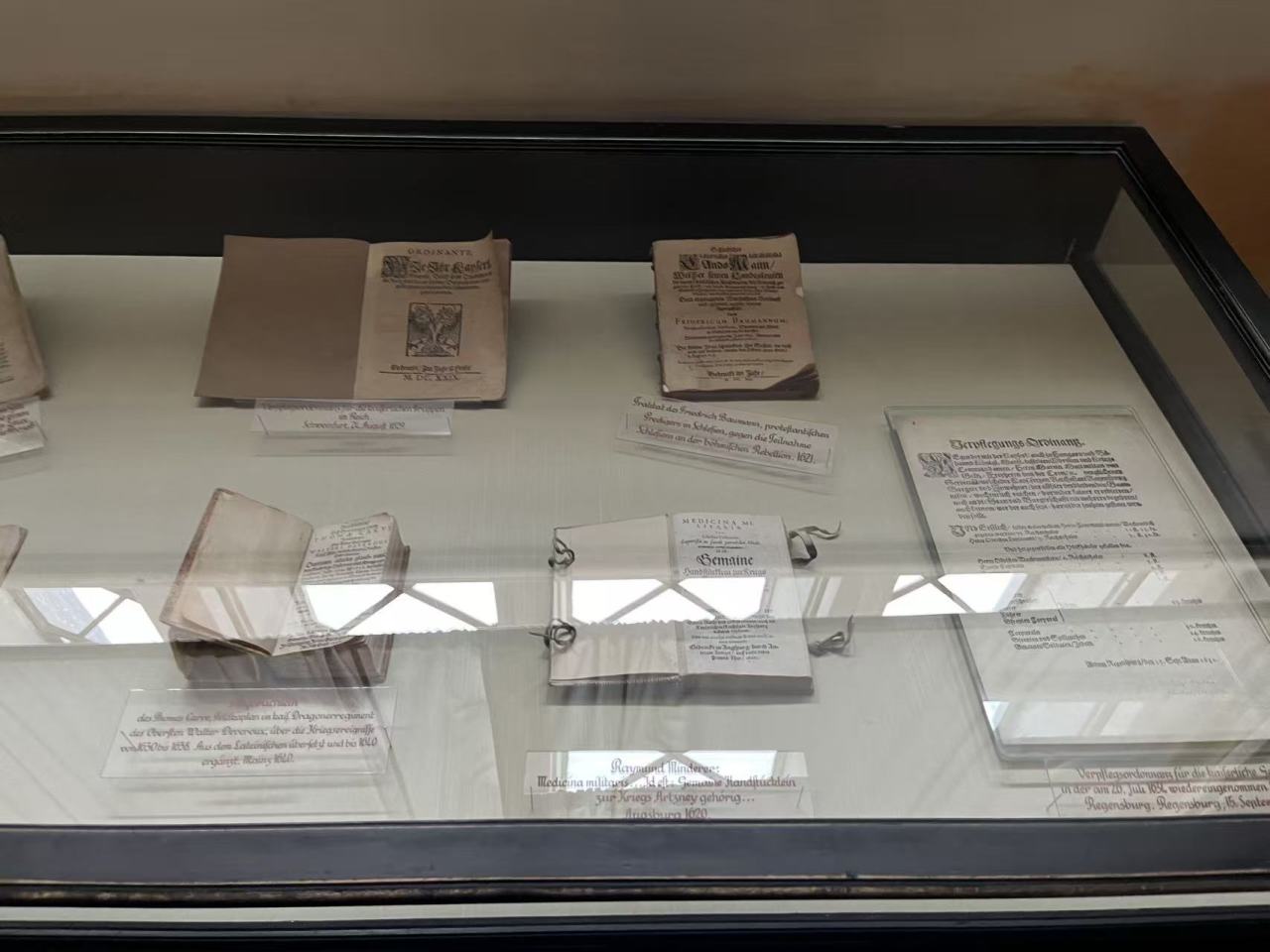

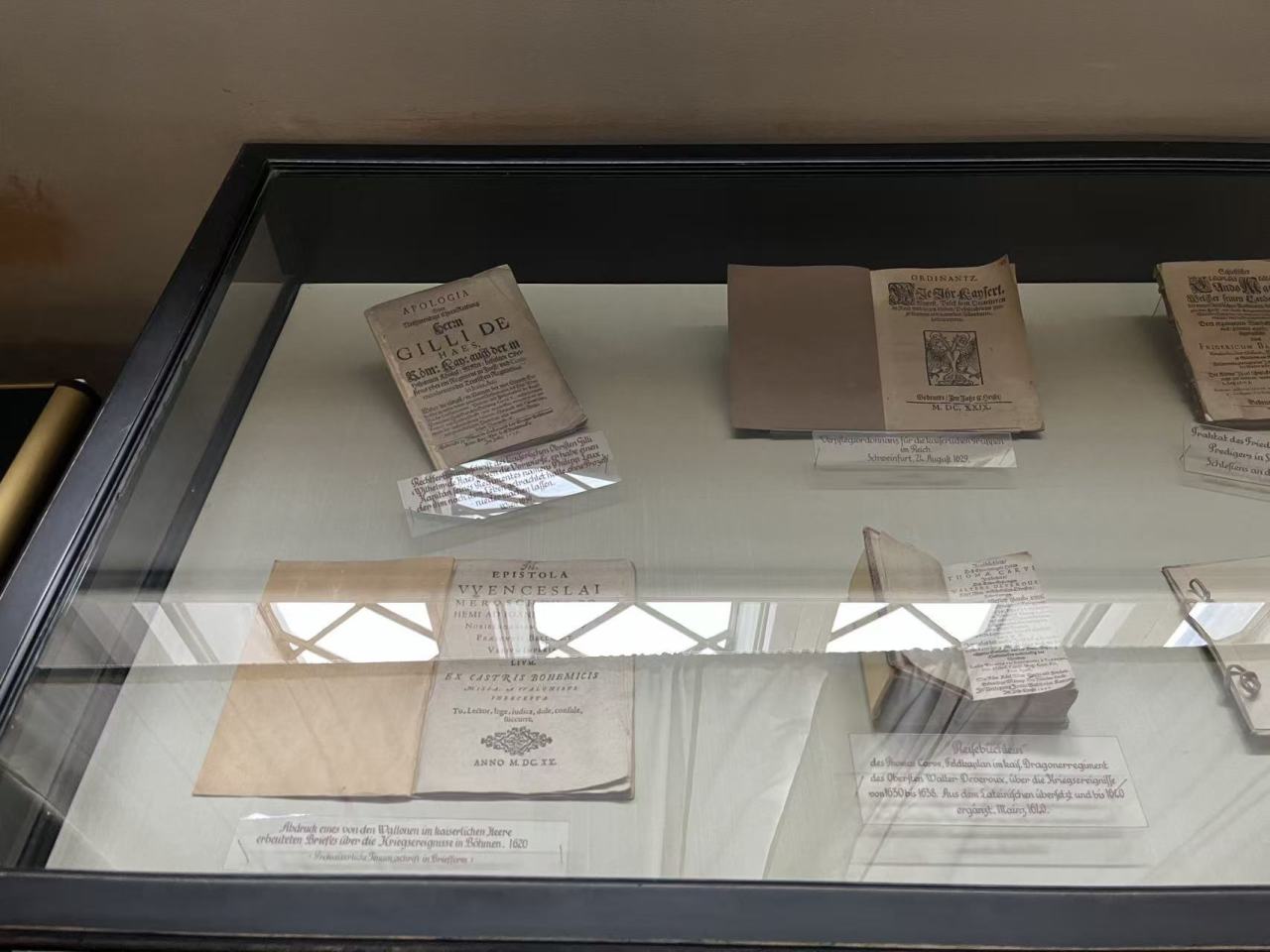

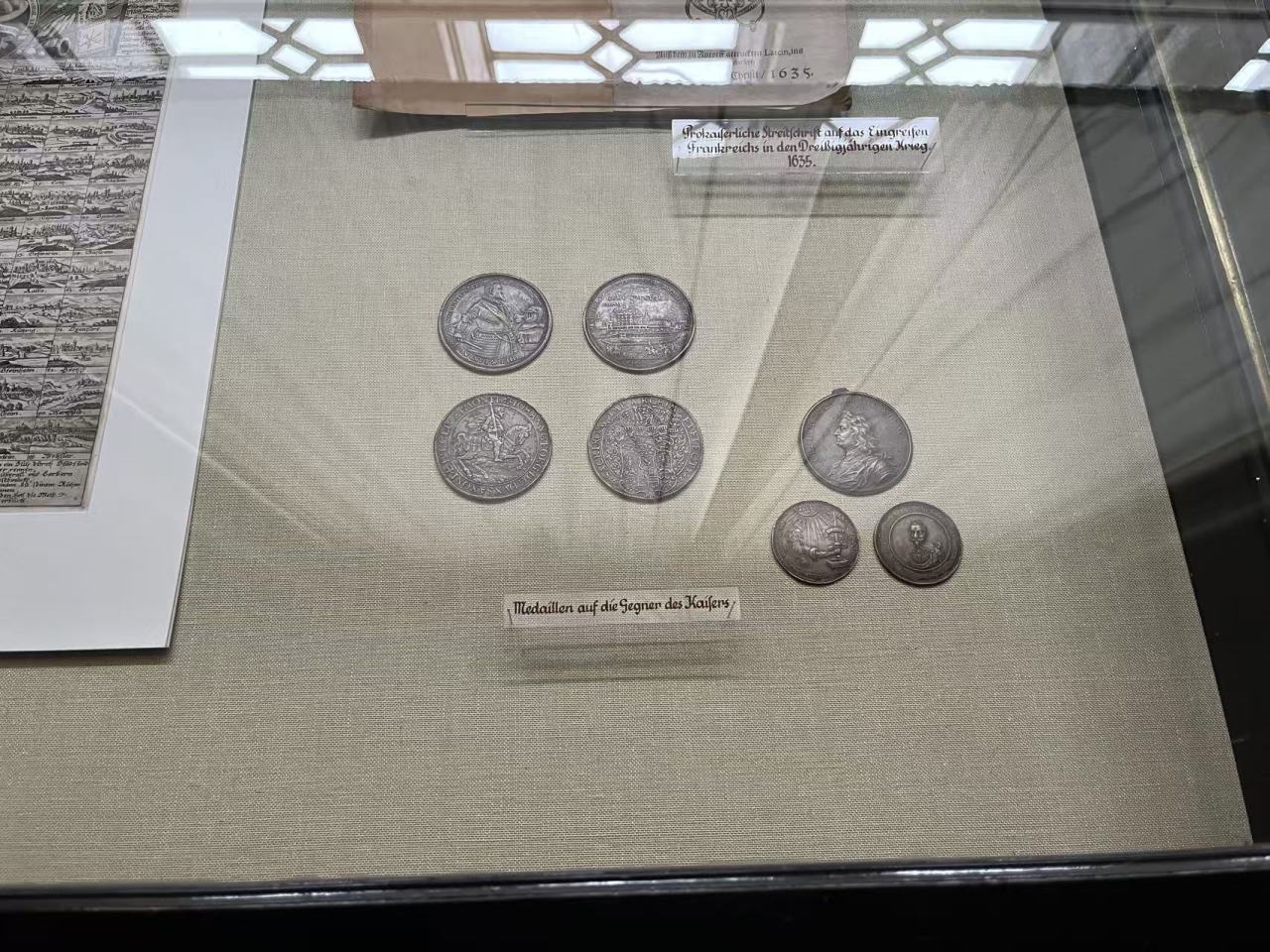

至于下述文件,机翻的结果是各种信件、法典、条例、战争记录、命令乃至辩护书(我对此翻译深表怀疑)。

所以说,想要学好历史(尤其是世界史),必须学好外语,除了英语外,西班牙语、法语、德语、意大利语、俄语等也很重要。我就是因为不会德语(除了战地5、英雄连和高堡奇人里的稀碎德语),少了很多看展品的乐趣,也没能给盒友们更好地分享展品背后的知识。

下一期游记的重点是奥土战争和欧根亲王,敬请期待,不见不散

更多游戏资讯请关注:电玩帮游戏资讯专区

电玩帮图文攻略 www.vgover.com