盒友們,我是寫學習、生活與遊戲雜談的老狄。今天繼續給各位介紹維也納戰爭博物館裏的展品,帶大家雲旅遊。

前情回顧:跟隨歐根親王的腳步,我回到了“排隊槍斃”的火槍時代

因一次課堂舉手而擾動的世界線

兩年前的深秋,當我踩着維也納街頭泛黃的落葉來到軍事博物館,站在二樓空曠的三十年戰爭展廳裏,看到名將華倫斯坦的雕像時,不由得想起了一段往事。

日曆還得繼續往前翻四年,也就是19年的春天。那時我才大一下學期,教我們國際公法課程的是一位身材高瘦的戴着眼鏡的不苟言笑的白臉老師。

這位老師並不喜歡捧着教材照本宣科,也不是那種對着ppt硬讀的水課老師,而是會結合世界史(尤其是歐洲史)的重大事件來講解國際法誕生的背景和變化的過程,並且執着於課堂隨機提問。

每當這位老師提出問題時,原本還有些喧鬧的教室頓時鴉雀無聲。無論是調皮搗蛋的男生,還是在其他課程上想要提高學分而試圖積極回答問題的女生,此時都“守口如瓶”,嘴脣乾燥,手心冒汗。

大家皆想方設法壓低自己的存在感,乃至低下頭去,儘量避免與老師的對視,生怕一有個眼神交流就被點名回答問題。

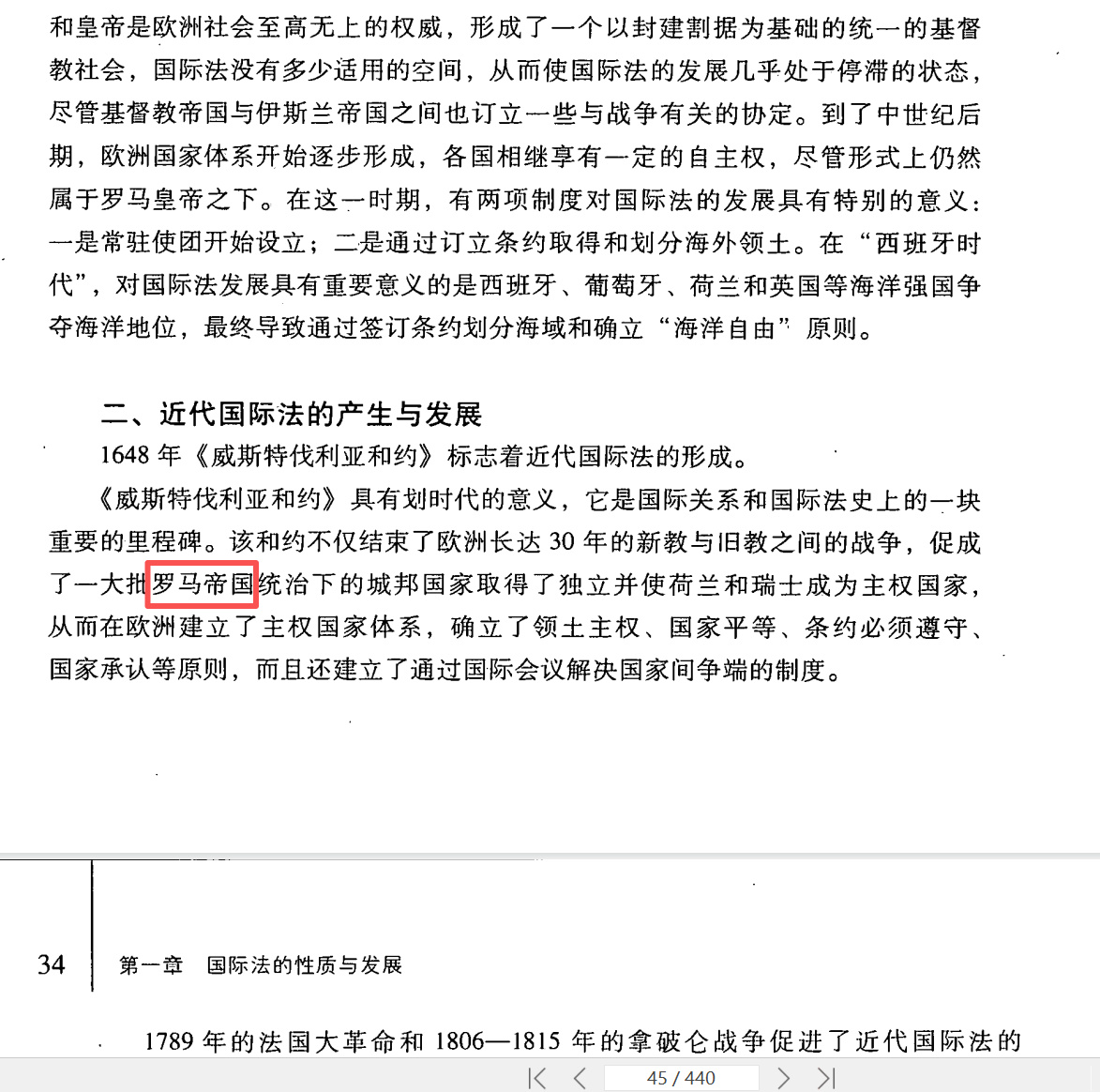

這一次,老師的問題是:“課本第33頁上有一段錯誤。誰能告訴我錯在哪裏?”問題很簡短,但他話音剛落,原本還在交頭接耳的同學們瞬間沉默了。

課本疑似被我賣了,隨手找了電子版

我的目光迅速地掠過一眼課本,心中便有了答案:三十年戰爭促成了神聖羅馬帝國統治下的城邦國家獨立,而非是羅馬帝國下的城邦。對於歷史愛好者來說,完全是送分題。

不過既然國際法老師沒有點我的名字,也沒有指到我讓我回答,那麼我便不急着表現自己。

一分鐘後,老師見沒人主動答,便不緊不慢地從講臺上拿起了花名冊,報出了一個個名字。

被點到的同學有男有女,有班委有普通學生。他們有的剛站起來就低下頭去,目光下垂,一言不發;有的大咧咧地承認自己不會,十分爽快;有的嘗試着回答,但被老師用嚴肅甚至嚴厲的語氣否決並被邀請坐下。

同學當時的表情be like

同學翻書翻手機找答案的動作be like

就這樣,老師連續點了八名同學的名字,都沒有得到他想要的答案,臉上流露出肉眼可見的失望表情。其實也怪不得大家,畢竟我們是法學院,不是歷史學院嘛。而且三十年戰爭高考也不考,不會是正常的。

就在他準備自己公佈正確答案時,我抓住了時機,果斷地舉起右手來:“z老師,這題我會。”

國際法老師的眉毛上揚,露出了微微驚訝但又夾雜着幾分驚喜的神色。他邊頷首邊鼓勵道:“好,你說說看。”

於是我給了他這個簡短的問題一個同樣簡約的回答:“教材最底下說三十年戰爭促成了羅馬帝國下的城邦獨立。那時候羅馬帝國早就滅亡了,正確的說法是神聖羅馬帝國。”

老狄當時的回答be like

老師很是欣慰,讚許地點頭:“非常好。不是羅馬帝國下的城邦,而是神聖羅馬帝國下的城邦。這是很低級的錯誤,你們怎麼都答不上來呢?”

隨後,他問了我的名字,並掏出記號筆在花名冊上記錄,疑似在給我加平時分。接着他收好筆,邊吐糟這本教材的質量差邊繼續這節課的主題。

後來這位老師也問過很多類似的問題,比如美國獨立戰爭的參戰各方是誰(很多同學忽視了法國和荷蘭),比如美國獨立戰爭是否是美國從英國獨立(正確答案是十三塊北美殖民地)。

不過他再也沒有一次性點上七八位同學回答,而是要麼點了兩位同學回答不出來後就直接叫我名字,要麼問題剛提出我就主動舉手回答。

老師的表情be like

後來暑假出成績時,我的國際公法是96分,在教務處網站裏位列全專業第一,想必平時分已經拉滿了。我很感謝這位z老師,想來他到今天也同樣記着我的名字,記得住我這位積極主動、對答如流的學生吧。

之所以我在華倫斯坦的雕像前會想起這件往事,一是因爲它與博物館展區以及本文的主題——三十年戰爭直接關聯。

二是因爲如果我沒有主動回答這道題(以及後續課堂上的提問),便不會加那麼多平時分,國際公法學的總分也不會那麼高,後來大二時也不會以績點排名全專業第二(盒友:誰問你了?)的身份去其他學校交流了。

而如果沒有這段寶貴的大二外校交流經歷,我在更後來的考研複試時便不太可能以初試成績倒數的排名,絕境逆襲翻盤上岸了(我大二交換期間認識的一位老師和我後來讀研的導師有合作項目,真是無巧不成書),便也不會有我研二的歐洲交換經歷和這段維也納軍事博物館之旅了。

由此可見,世間萬物都是有因必有果,環環相扣,緊密相連的。簡言之,如果沒有七年前的國際法課堂積極回答問題,就沒有我兩年前的歐洲交換之旅,也就沒有今天這篇文章了,好比蝴蝶效應。

後來我歐洲交換結束後看電視劇《坂上之雲》,注意到裏面的主角之一秋山好古在德國教官梅克爾少校的課上,也是像我回答神聖羅馬帝國的問題一樣,簡短有力地回答了普魯士營在列成兩隊的行軍縱隊時行軍長度的問題。

這麼看,老狄我多少也有小說主角的配置、能力和待遇啊。平時多看書多積累知識、武裝頭腦,關鍵時刻不含糊不退縮,抱持“天與弗取,反受其咎”的心態,抓住機遇,總算是改變了命運。

三十年戰爭簡介

回憶往事的篇幅略長了,後面簡短些。爲了方便盒友們更好地理解維也納軍博裏的三十年戰爭展區和展品,先簡單介紹一下這場戰爭。

首先是我的歐洲遊記常有的推書環節。其實我也沒有看過太多三十年戰爭主題的專著,主要是看的通史,比如我在上一篇文章裏推薦過的吳於廑、齊世榮兩位先生編寫的《世界史》六卷本的第三卷“近代史上”,以及劉德斌先生的《國際關係史》。參見普通愛好者該如何像科班生那樣系統地學習歷史知識?

另外是一些戰爭史書籍,比如我今年夏天讀完的阿徹·瓊斯的《西方戰爭藝術》,其中第四章專講三十年戰爭時期的戰術、軍事技術與後勤變革。這部分我讀完,最大的印象就是古斯塔夫和華倫斯坦一時瑜亮,棋逢對手,將遇良才。

推書環節結束,繼續說三十年戰爭本身。

歐洲但凡以“XX年戰爭”命名的戰爭,大體分兩種,一種是實指,如七年戰爭(1756年至1763年,刺客信條3的早期海爾森劇情和叛變的大部分劇情都有刻畫),八十年戰爭(1568年至1648年,也就是知名的尼德蘭革命),一種是虛指,如英法百年戰爭(1337年至1453年,實際上打了116年)。

三十年戰爭屬於前一種,從1618年打到1648年,剛好三十年。戰爭導火索是1618年的布拉格第二次擲出窗外事件,神聖羅馬帝國皇帝馬蒂亞斯試圖讓他的表弟、狂熱的天主教徒斐迪南大公(後來的斐迪南二世皇帝)繼承波希米亞(也就是捷克)王位。

但是捷克人大都爲新教徒。1618年5月23日,波希米亞的新教貴族在布拉格城堡會見兩位帝國總督。在激烈的爭吵後,他們將兩位總督及其祕書從窗戶扔了出去(約20米高)。

照理說,這三人不會信仰之躍,掉下去是必死無疑的,但他們僥倖墜落在堆肥上存活。天主教方聲稱是天使託舉,新教方則嘲諷是堆肥救了他們。

毫無疑問,這一事件是對神羅皇帝權威的公然挑戰,波希米亞新教議會隨即組建軍隊,公開反抗帝國,點燃了三十年戰爭的戰火。

對歐洲史不熟悉的朋友可能會疑惑:爲什麼是第二次擲出窗外事件?因爲有第一次擲出窗外事件,那一次也發生在布拉格,時間是1419年,而且引發了轟轟烈烈的胡斯戰爭。

不過三十年戰爭並不是連續打了三十年,而是有明顯的階段特徵。和百年戰爭一樣,三十年也大致分爲四個階段(有種做長孫博名詞解釋的感覺)。

第一階段爲波希米亞-普法爾茨階段(1618年至1623年), 性質爲帝國內部的宗教與政治衝突。 主要參戰方是波希米亞起義軍(由普法爾茨選帝侯腓特烈五世領導,得到新教聯盟部分支持)和天主教聯盟(由皇帝斐迪南二世領導,得到西班牙和巴伐利亞的支持)。

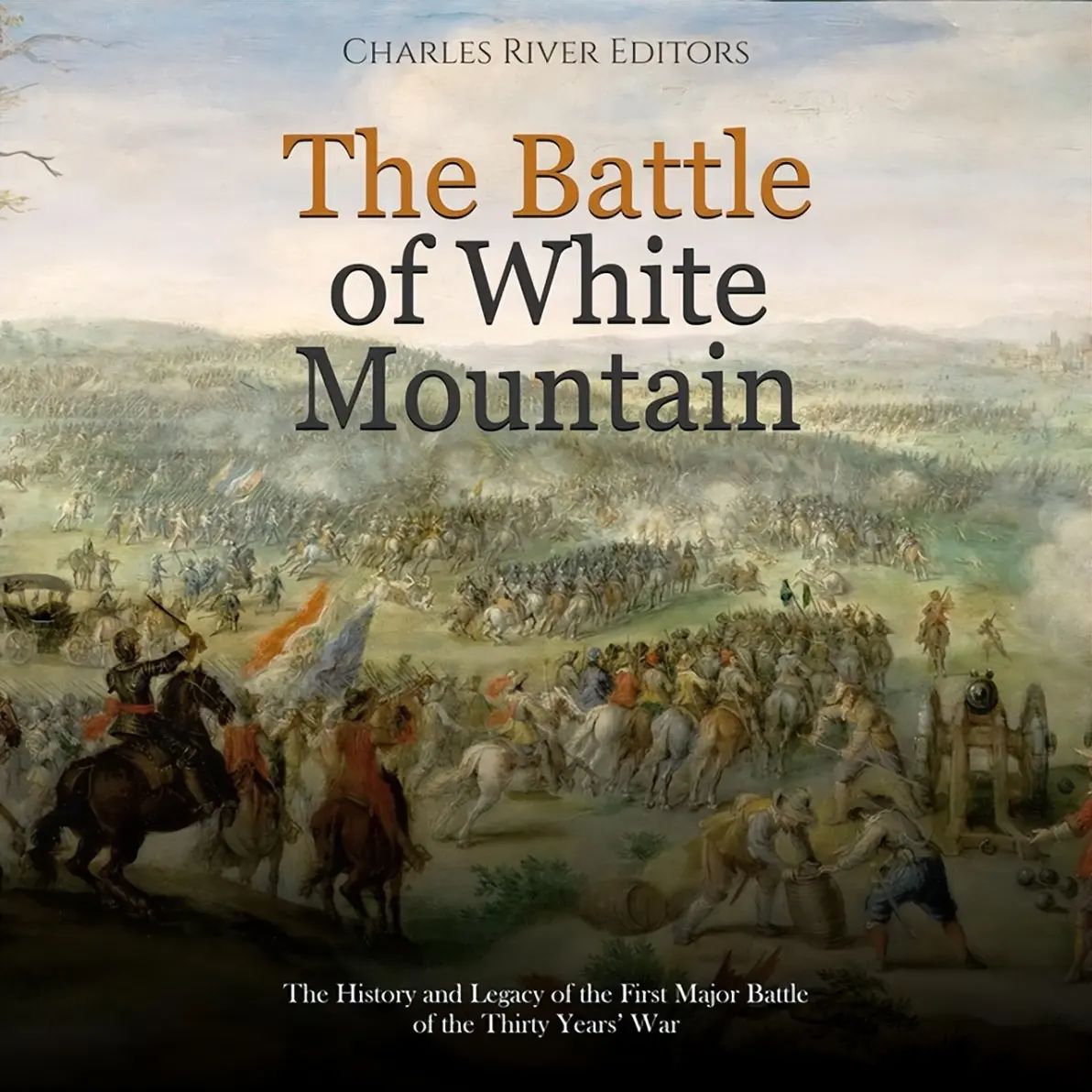

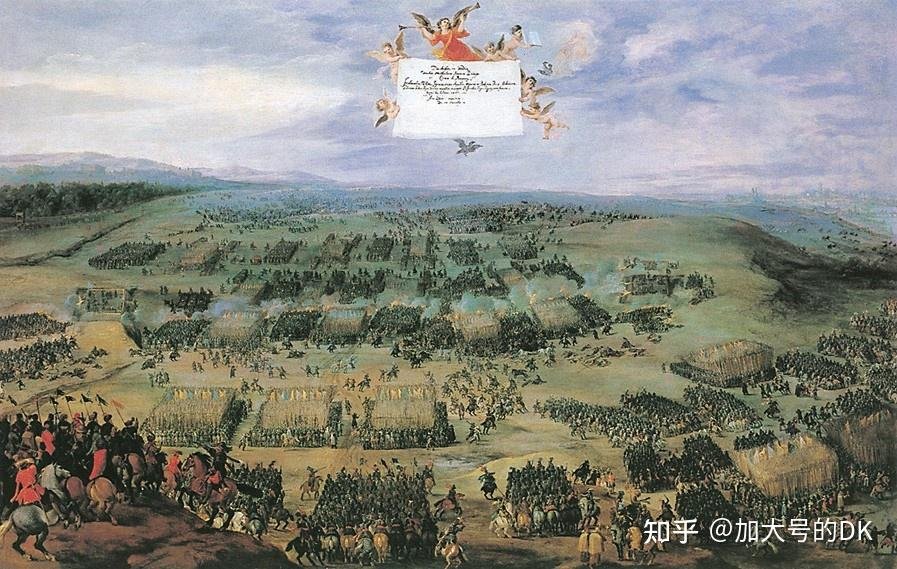

這一階段的關鍵戰役是白山戰役,1620年天主教聯盟軍在布拉格附近的白山決定性擊敗波希米亞起義軍。

圖片來源@加大號的DK,規範引注,不能學術不端

結果是腓特烈五世被剝奪選帝侯爵位,流亡海外,被稱爲“冬之王”。 波希米亞被徹底天主教化,並失去自治權,淪爲哈布斯堡王朝的行省。 西班牙軍隊同時佔領了腓特烈在德國的領地普法爾茨。天主教勢力取得壓倒性勝利(但沒笑到最後)。

第二階段爲丹麥階段(1625年至1629年) ,也是戰爭國際化的開始,從帝國內戰演變爲北歐強國干預的衝突。

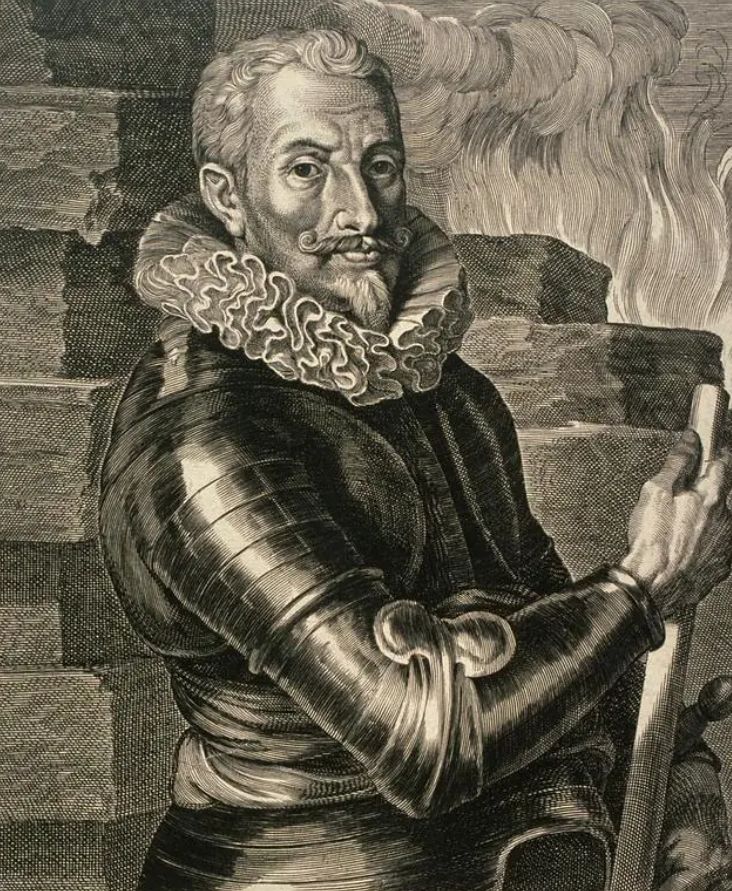

主要參戰方是丹麥兼挪威國王克里斯蒂安四世(同時也是德國北部的一位公爵)以新教領袖的身份介入,試圖擴張領土和影響力。 另一方還是皇帝斐迪南二世,他依靠兩位傑出的軍事家——華倫斯坦的僱傭軍和蒂利伯爵的天主教聯盟軍。

蒂利伯爵,白山之戰正是出自他的手筆

這一階段的關鍵人物是華倫斯坦,他爲自己和皇帝組建了一支龐大的、不依賴天主教聯盟的軍隊,軍紀鬆散但戰鬥力強,並對後勤作出重大改進。

《西方戰爭藝術》的“三十年戰爭的後勤”一節提到,華倫斯坦以前的神羅僱傭軍到處搶掠德意志地區老鄉的食物,結果引起了激烈反抗,很多農民都站起來襲擊落單的士兵(什麼落武者狩)。

德意志村民襲擊僱傭兵的掉隊者和小股部隊

另外,這種竭澤而漁式的過度掠奪還導致了德意志地區經濟的普遍破壞。僱傭兵們走到哪裏搶到哪裏,房屋也拆了,田也燒了,牲畜都搶光喫光了。來年他們無論行軍到哪裏,都很難再找到穩定的食物來源了,逃兵也與日俱增。

阿徹瓊斯認爲,造成這種後勤災難的根本原因是交戰雙方盲目擴軍,僱傭了總數超出自己經濟承受能力的士兵

解決這一後勤難題的華倫斯坦是出生于波西米亞的小貴族,後來娶了一位年長但有錢的寡婦而變得富有。他實際上是一名商人和軍事承包商,用自己的錢爲神羅皇帝招募整個軍隊並提供全部財政支出(相當於全面戰爭等遊戲裏的徵募費和維持費)。

華倫斯坦

當然,只靠華倫斯坦的個人資產是無法維持如此龐大的僱傭軍的。因此他不僅向神羅皇帝索取了他手下所有軍官的任命權,還獲得了在神羅境內徵收“戰爭特別稅”的特權。

儘管這種特別稅是以殘酷的強制性方式徵收的,但華倫斯坦卻可以用它來支付士兵工資,很大程度上阻止了士兵對德意志老鄉無休止、無節制的肆意掠奪。

他的這一創新減少了對德意志地區社會資源的浪費,爲僱傭軍們提供了充足的食物和裝備,加強了其紀律,提高了戰鬥力。儘管如此,華倫斯坦也無法完全阻止士兵“以戰養戰”的做法。

順帶吐槽這本書把神羅皇帝翻譯成羅馬教皇,和我的國際法教材坐一桌

結果是丹麥軍隊被華倫斯坦和蒂利連續擊敗。 1629年,丹麥被迫簽訂《呂貝克和約》,退出戰爭,並承諾不再幹涉德國事務。 皇帝頒佈《歸還敕令》,要求新教諸侯歸還1552年後侵佔的所有天主教教產,激化了矛盾。 皇帝權力達到頂峯,新教陣營陷入恐慌。

第三階段是瑞典階段(1630年至1635年), 性質爲新教勢力的反擊,戰爭規模和慘烈程度進一步升級。

主要參戰方爲瑞典的國王古斯塔夫二世·阿道夫,一位傑出的軍事改革家,以“保護德國新教自由”爲名介入,其真實目的是控制波羅的海南岸,擴張瑞典霸權。另一方依然是皇帝斐迪南二世,他手下的蒂利伯爵和華倫斯坦(他曾一度被解職後又復職)繼續指揮帝國軍隊。

這一階段通常被戰史愛好者視作三十年戰爭中最精彩、最具傳奇色彩的階段,主要是因爲北方雄獅古斯塔夫國王和華倫斯坦這兩位傑出軍事家的對手戲,兩場史詩般的關鍵戰役,以及瑞典以一介小國(不過是強國)攻入德意志北部,對抗強大的哈布斯堡王朝的以弱勝強的史詩。

古斯塔夫二世

一場戰役是布賴滕費爾德戰役。1631年,古斯塔夫指揮的瑞典-薩克森聯軍大敗蒂利伯爵,被譽爲“近代軍事變革的起點”,打破了神聖羅馬帝國軍不可戰勝的神話。

另一場是呂岑戰役。1632年,瑞典再次戰勝華倫斯坦,但古斯塔夫二世國王在此役中陣亡(堪比在特拉法加海戰陣亡的納爾遜,贏了戰役卻失去了指揮官),瑞典失去靈魂人物。

《西方戰爭藝術》對古斯塔夫和華倫斯坦在德意志北部的博弈進行了精彩的敘述,兩人都試圖威脅對方的後勤線,避免直接會戰。這裏限於篇幅就不展開了,感興趣的朋友可以體驗一下帝國時代3裏的瑞典陣營。

結果是瑞典的介入挽救了新教事業,戰爭陷入僵局。 1635年,神羅皇帝與德國新教諸侯達成《布拉格和約》,試圖聯合起來驅逐外國勢力(瑞典),部分結束了德國內部的分裂。

第四階段爲法國-瑞典階段(1635年至1648年),也叫法國階段或歐洲混戰階段 。至此,三十年徹底演變爲一場歐洲霸權戰爭,宗教色彩淡化,權力爭奪成爲主因。

主要參戰方是法國(法國是天主教國家,神羅也是,可見是歐洲霸權戰爭而非宗教戰爭),其在首席大臣黎塞留的策劃下,直接向西班牙和神聖羅馬帝國宣戰,目的是削弱哈布斯堡家族的霸權。 瑞典也站在這一邊繼續作戰,以獲取領土和賠償。

紅衣主教黎塞留,我老婆

黎塞留(並非我老婆)

另一方依然是哈布斯堡王朝(西班牙和奧地利)。某種意義上,三十年戰爭就是神聖羅馬帝國(哈布斯堡王朝)單挑大半個歐洲,和後來法國在路易十四時代的大同盟戰爭與西班牙王位戰爭中的處境類似。

這一階段的戰役懶得詳細展開了,直接說三十年戰爭的結果和影響吧。

燃盡了的哈布斯堡王朝與交戰各國簽訂了《威斯特伐利亞合約》,從領土變更看。法國是最大贏家,獲得了阿爾薩斯、洛林地區(非全境),從哈布斯堡王朝(西班牙與奧地利)手中接過了歐洲霸權地位。

(哈布斯堡王朝:哼,以後就輪到你被全歐洲打了)

瑞典也是贏家,獲得波羅的海南岸的大片領土(如西波美拉尼亞、不來梅等),成爲德意志神聖羅馬帝國的“擔保人”,一躍成爲北歐霸主,直到後來被俄國彼得大帝挑戰才逐漸退出歐洲強權。

荷蘭共和國也獲得正式的法律承認,不再是神聖羅馬帝國的一部分。至此,持續八十年的尼德蘭革命獲得完全勝利(所以八十年戰爭的後半段和三十年戰爭是重合的)。

德意志諸邦也贏了。三十年戰爭後,神羅境內約300個諸侯國被確認擁有幾乎完整的主權。

輸家是誰呢?自然是哈布斯堡王朝了,不僅丟掉了資源豐富的阿爾薩斯洛林,徹底丟掉了富裕的荷蘭,喪失了以天主教統一神羅的宗教權威,也失去了歐洲霸權,對神羅境內各個邦國和自由市的控制力也大不如前(帝國中央的徵稅、宣戰、媾和權力瓦解,各諸侯國獲得了相對完整的主權,包括締結外交聯盟和對外宣戰的權力)。

我的那本國際法教材提到,1500年至1648年被稱爲“西班牙時代”。1500年標誌着西班牙的統一和海外殖民擴張的開始(更準確地說是1492年,再征服運動結束和哥倫布遠航的那一年,教材之所以把1500年作爲起點要麼是爲了美觀而湊整數,要麼是另外一個錯誤),1648年則代表三十年戰爭的結束和哈布斯堡霸權的終結。

再看宗教方面,此前《奧格斯堡和約》中“教隨國定”的原則再次在《威斯特伐利亞合約》中得到重申,即諸侯有權決定其臣民的信仰(天主教、路德宗或加爾文宗)。始於1517年馬丁路德《九十五條論綱》的宗教改革終於在1648年劃上了句號。

軍事方面,職業軍隊、常備軍制度與後勤制度(華倫斯坦立大功)都得以改進,軍隊結構與戰術也發生了較大變革(主要歸功於古斯塔夫)。感興趣的盒友可以直接翻《西方戰爭藝術》和其他戰史書籍。

國際關係方面,《威斯特伐利亞合約》的簽訂標誌着威斯特伐利亞體系這一新的國際關係體系的形成,即各個歐洲國家都享有平等的主權,成爲國際法的誕生的重要標誌。

威斯特伐利亞體系持續了近兩百年,直到被拿破崙戰爭後形成的維也納體系所取代,對此感興趣的盒友可以翻閱劉德斌的《國際關係史》教材。

與世界史六卷本一樣,這本書我也買了實體版,很厚的藍封面書,全是乾貨

最後還得提一下三十年戰爭的規模和破壞。

在一戰之前,有很多戰爭被冠以“第零次世界大戰”,比如日俄戰爭(日後一戰鐵絲網、戰壕、機槍、重炮的預演),克里米亞戰爭(全球性帝國博弈+技術變革),拿破崙戰爭(持續時間長、烈度大、範圍廣、影響深),七年戰爭(最早的全球性戰爭,戰爭地域廣大)等。

其中三十年戰爭則被認爲是最早的世界大戰,畢竟主要的歐洲強權(除了內戰中的英國)都下場參戰了,可見其規模之大。

此外,三十年戰爭的破壞性在歐洲也是前所未有的。由於德意志是三十年戰爭的主要戰場,其經濟遭到極大破壞。這場戰爭使得德意志邦國大約被消滅了60%的人口(也有20%或40%等說法)。大部分人不是直接死於戰場,而是死於僱傭兵無休止的劫掠和破壞引發的饑荒。

軍博裏的展品

寫了這麼多,掐指一算已有六千多字了。就像哈布斯堡王朝打到1648年時再也無法支撐一樣,我寫到這裏也幾乎燃盡了。下面直接放圖片,輔之以少量文字說明。

最先吸引我眼球的是十座三十年戰爭時期的士兵等身模型,他們一個個或手持長戟,或握着長槍長矛,或扶着滑膛槍,盔甲泛着冷色調的寒光,衣服與靴子的布料細節清晰可見,連面頰的棱角和鬍子等細節都能看清楚,惟妙惟肖,栩栩如生,就好像從魚鷹社(osprey military)系列書籍的封面中走出的來那樣。

考慮到這個展廳的樓下就有一個擺放着數百本魚鷹社書籍的紀念品商店兼小書店,不得不說來到這裏的遊客真是幸福啊。

樓上是等身蠟像模型,樓下是書籍文獻,理論知識與復原品相結合,相映成趣。要是有位精神矍鑠的白鬍子歐洲史老教授,或有個目光炯炯有神的軍校戰爭史教師(長得像克勞塞維茨或老毛奇,或者是歐根親王本人)在這書店的小桌上及這間大廳裏給我上戰史課程就更好了。

由於本人讀的書少,所以只好引用冷兵器研究所的戰史大佬Eric M的話來介紹這些蠟像了。

長槍兵頭盔主要有三種款式:全封閉式、遮蓋臉頰的半封閉式和輕型頭盔。這幾種頭盔在圖 19(老狄注:指我上一期遊記裏的長矛長戟旁邊的盔甲)和圖21(老狄注:也就是我這幾張圖等身模型)中都能看到。這一時期的頭盔和盔甲一般呈亮黑色。

西方的戟除了有矛尖外,一側是小斧,另一側是月牙鉤,可用來鉤住敵人,尤其是騎兵。

滑膛槍手通常不披甲也不戴頭盔,因爲影響射擊而且頭盔的低帽檐還妨礙士兵將滑膛槍扛到肩上。

滑膛槍手和長槍兵也會再準備一把佩劍用於自衛,不過滑膛槍手更願意用支架或槍托。

其次最吸引我的是被對稱的發亮的盔甲緊緊護衛在中心,佔據c位,還被金色欄杆和紅帶子圍起來,上面用德英雙語寫着“禁止觸碰”的“戰車”,看氣勢和排場絲毫不亞於樓下的鎮館之寶斐迪南大公快樂車。

看到這輛戰車,我第一反應是聯想到了胡斯戰爭時期的車堡(既可以充作移動堡壘反騎兵,也可以作爲加農炮的依託平臺),以及帝國時代3裏的德國陣營(遊戲裏的德國是把歷史上的德國和奧地利放在一起了)特色兵種馬戰車(血量很高,也能反騎)。

作爲背景的櫥窗裏的盔甲和絲綢上的桂冠(我也不知道是什麼材質上的什麼圖案,知之爲知之,不知爲不知)也很精美

剛剛登帝國3看了一下,德國馬戰車的原型正是胡斯戰爭裏的車堡

但當我儘可能走近(幾乎要越過紅帶子了)戰車,仔細觀察時,卻發現了異狀:“戰車”的正前方有兩排小孔,共有五十顆,活像我玩的英雄連和看的電影衛國戰爭四部曲裏的蘇軍用的喀秋莎火箭炮,也與帝國時代3裏葡萄牙的特色兵種管風琴炮很是相似。

(帝國時代3裏的風琴炮介紹,原文只說它誕生於文藝復興時期,未說它是葡萄牙人發明的,此中亦有文章可做)

上方還有兩枚“扶手”和六個圖案

同樣是在我寫這篇遊記時參考了下Eric M大佬的文章,果然我後面的“火箭炮”的猜想要比“戰車”的設想準確。這玩意實際上是火器,名爲 Ribauldequin,也叫 Organ Gun,中文一般翻成“管風琴槍”(還真是帝國3裏葡萄牙管風琴炮的親戚啊)。

(如果我整段地引用他人的原話,那麼必定使用引用格式,也算是學術規範)

這種早期多管火器誕生於中世紀晚期,1339年英法百年戰爭期間英軍第一次將此武器投入戰場,當時的槍管數量爲12個。 這種火器的缺點是裝填慢,需靠人工一支支重新裝填,且毫無射擊精度可言。因此通常用於安放至險要位置作爲防守武器用於擊退敵軍衝鋒之用。

圖25中的管風琴槍(老狄注:也就是我口中的“戰車”)於 1678 年由帝國槍炮師 Daniel Kollmann製造,槍管多達 50 個,被稱爲“死亡管風琴”。這是奧地利最初嘗試的速射武器。

管風琴槍是1851年誕生的Mitrailleuse機槍和1861年誕生的加特林機關槍的鼻祖。

隨後是一系列油畫。Eric M大哥只記得這裏的戰爭油畫作者是Peeter Snayers,具體表現的戰役不詳。他這麼一位資深歐洲戰史發燒友都不知道這些戰役的名字,研究法律史,對戰史僅限於業餘愛好程度的我就更不知道了(理所當然地叉腰)。

好吧,其實我還真的知道一點。第一幅圖描繪的是蒂利伯爵指揮白山戰役的場景(盒友:不愧是老狄),因爲我寫三十年戰爭階段時搜索白山戰役的圖片,第一張就是它(盒友:不過如此)。

不過搜出來的是網圖,這些卻是我實地拍攝的真跡。

仔細看還能認出中間豎立着長矛的一個個西班牙大方陣

全面戰爭帝戰和拿戰裏也有類似風格的樹木

最後這幅油畫裏的人我也認識,那就是華倫斯坦本人。

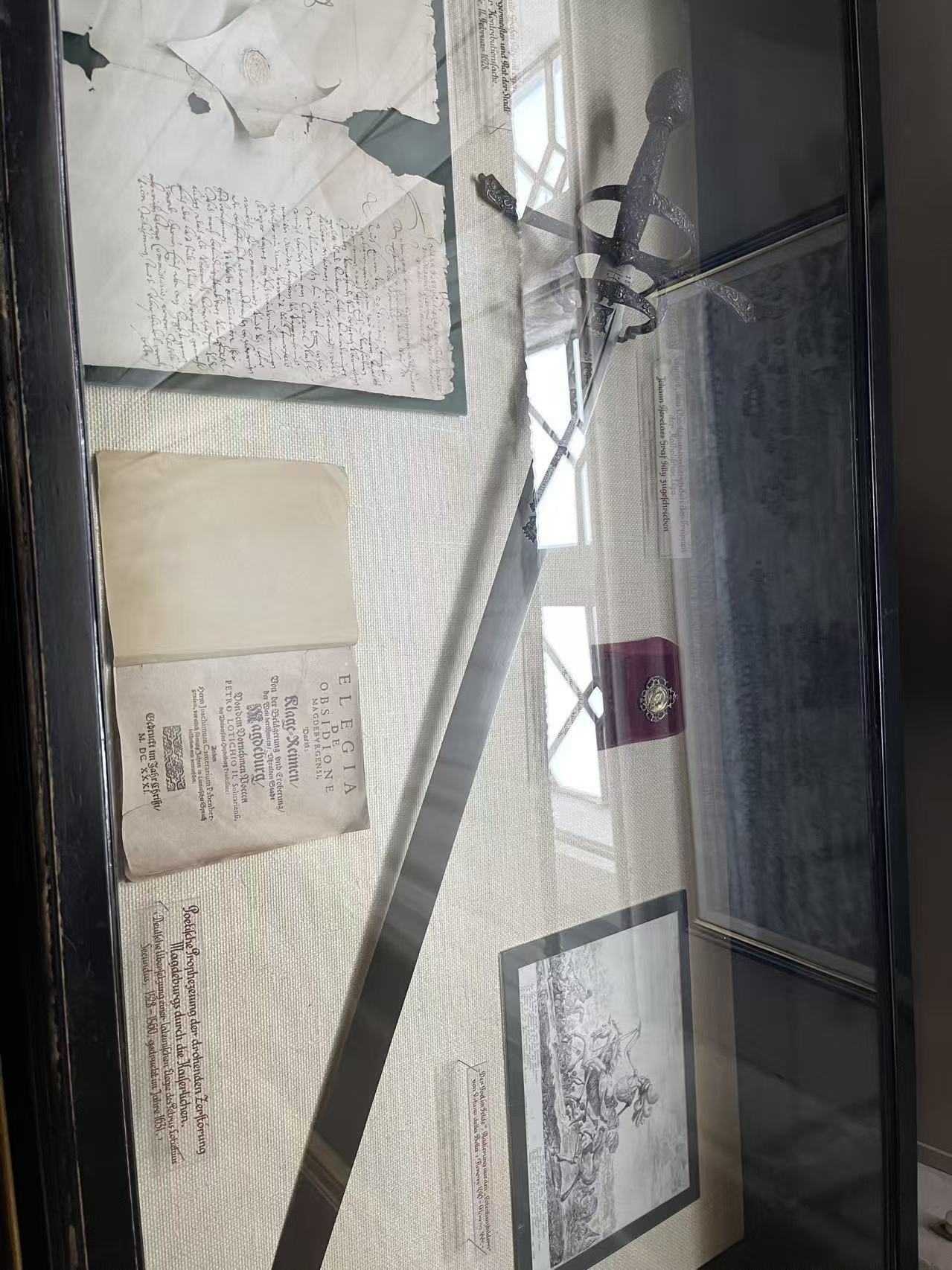

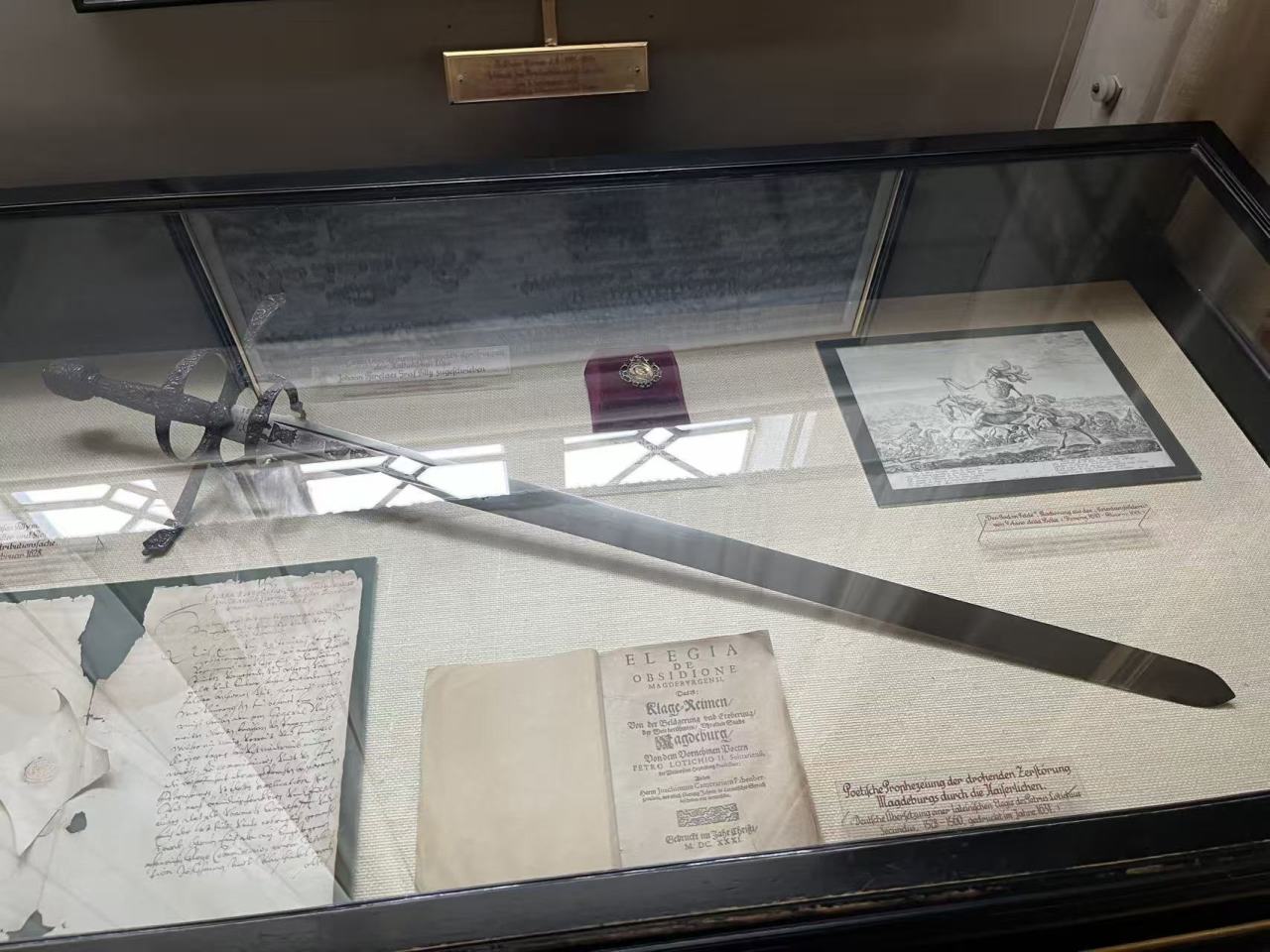

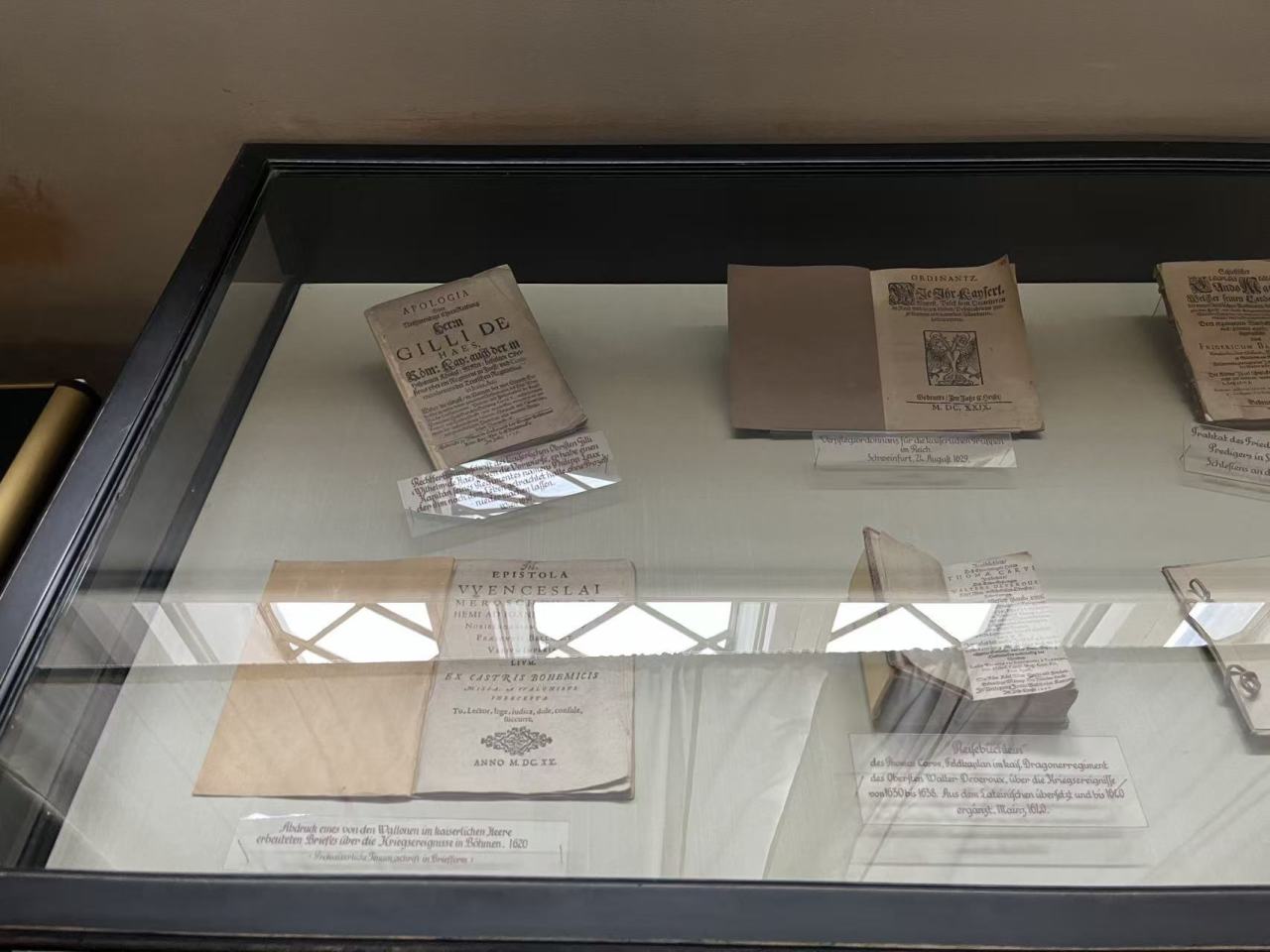

最後是陳列在展櫃裏的歐洲劍、徽章和一系列文件。其中的長劍很像刺客信條2和兄弟會里的米蘭劍還是什麼劍,尤其是雙環形護手。

至於這些文件,Eric M大佬猜測是1628年神羅陸軍元帥漢斯·喬治·馮·阿尼姆寫給蒂利伯爵的信件。

阿尼姆是新教徒,他於1626 年被華倫斯坦說服加入天主教大軍,並且火速升遷至陸軍元帥。後又因華倫斯坦被解職而離開天主教聯軍,轉投至三十年戰爭期間與瑞典齊名的兩大新教強國之一薩克森選帝侯約翰·喬治旗下。

1634 年戰爭中期時,華倫斯坦想與新教方進行祕密談判以期和解,而阿尼姆就是薩克森選帝侯的談判代理人。

Eric M大佬還推測,這把劍的主人(疑似)是蒂利伯爵本人。這下我不得不對這把寶劍肅然起敬了,這和樓下的斐迪南快樂老爺車一樣是聖遺物啊,放在十字軍之王系列裏也是頂級寶貝。

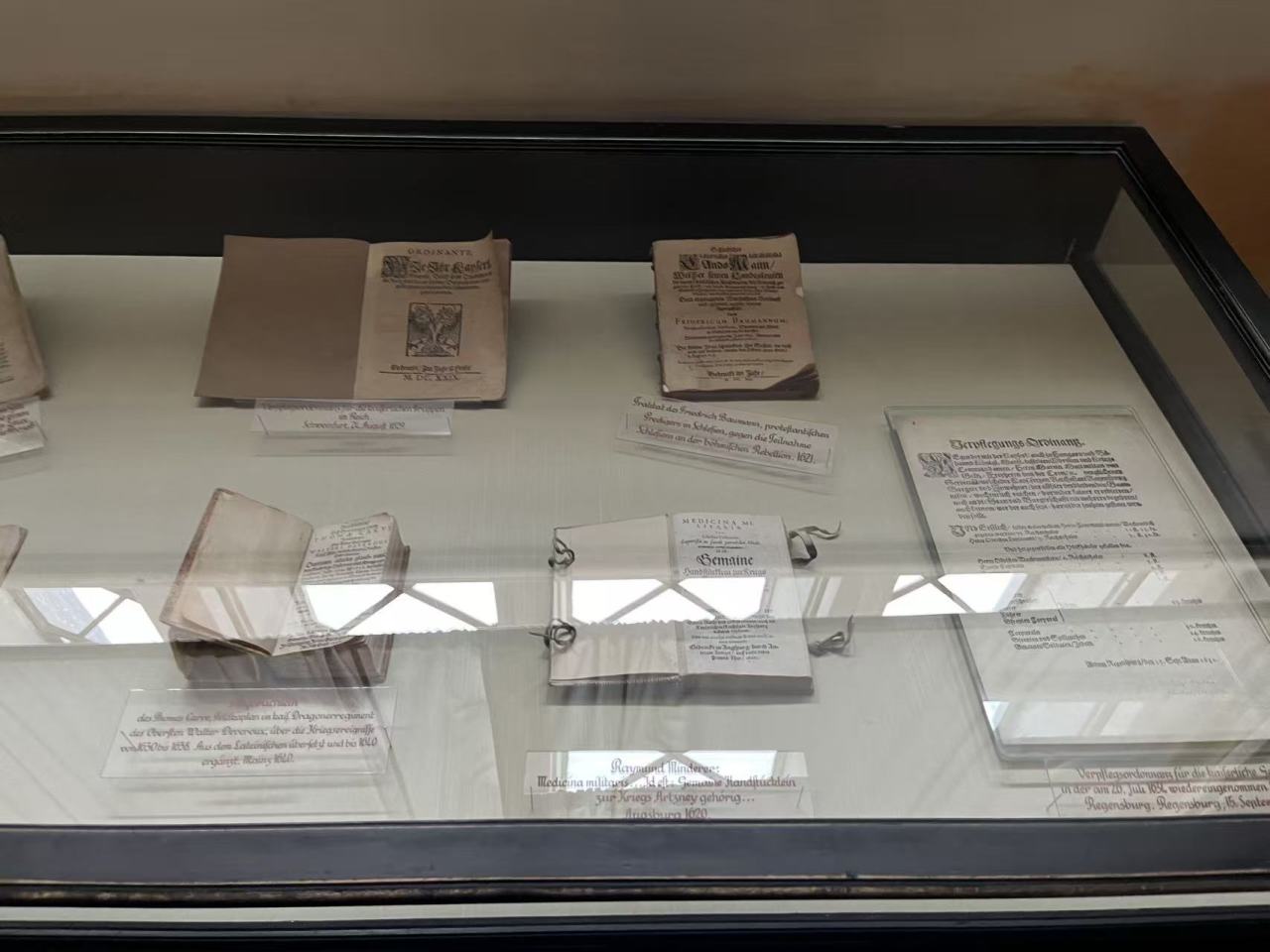

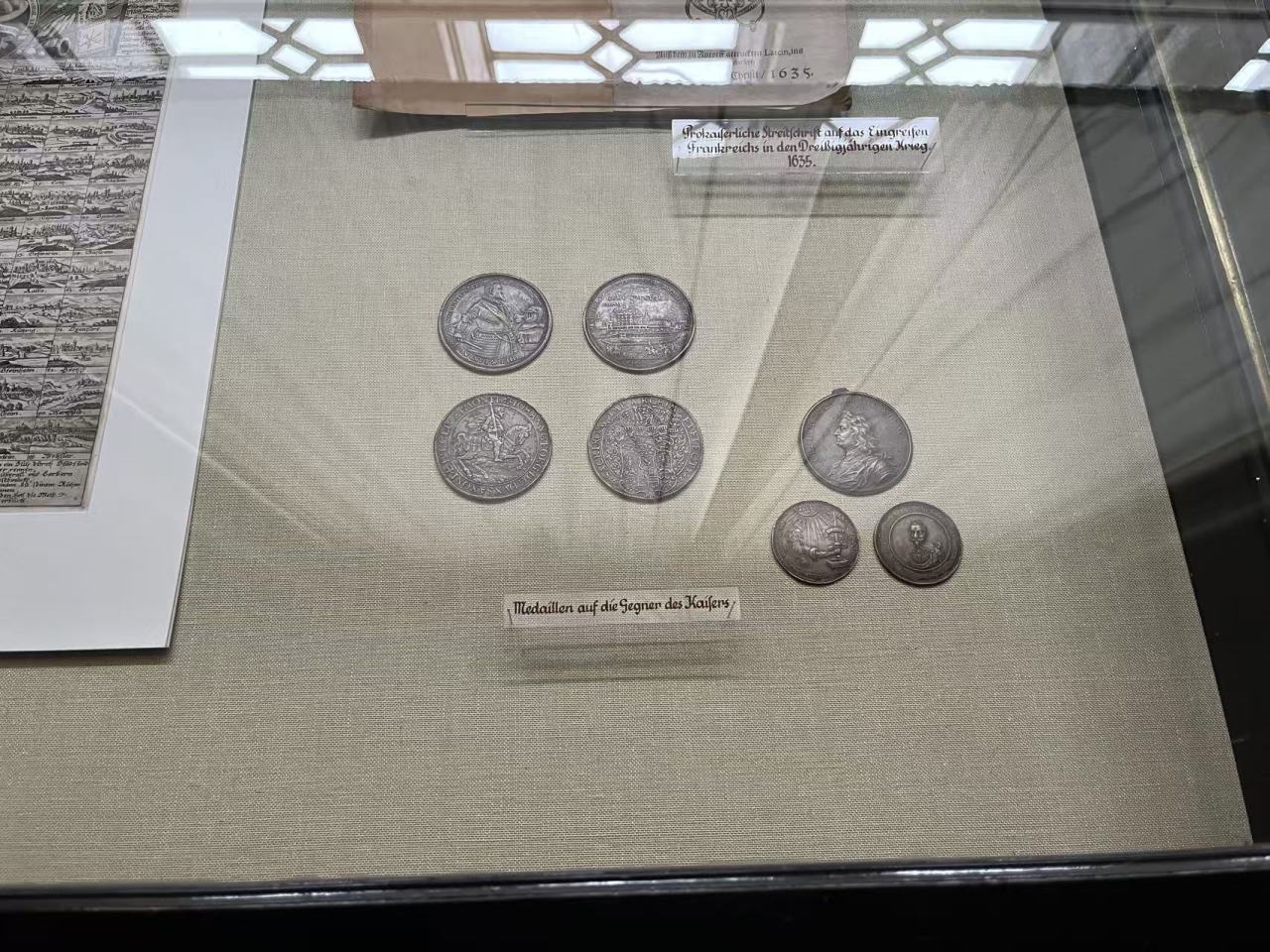

至於下述文件,機翻的結果是各種信件、法典、條例、戰爭記錄、命令乃至辯護書(我對此翻譯深表懷疑)。

所以說,想要學好歷史(尤其是世界史),必須學好外語,除了英語外,西班牙語、法語、德語、意大利語、俄語等也很重要。我就是因爲不會德語(除了戰地5、英雄連和高堡奇人裏的稀碎德語),少了很多看展品的樂趣,也沒能給盒友們更好地分享展品背後的知識。

下一期遊記的重點是奧土戰爭和歐根親王,敬請期待,不見不散

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com