艾滋病(AIDS),即获得性免疫缺陷综合征,是由人类免疫缺陷病毒(HIV)引起的一种严重威胁人类健康的传染病。自20世纪80年代首次被发现以来,艾滋病已造成全球数千万人感染,至今仍是公共卫生领域的重大挑战。然而,随着医学的进步,艾滋病已从“致命性疾病”逐渐转变为可管理的慢性病。更重要的是,通过科学预防,完全可以有效阻断其传播。

距离1985年我国发现首例艾滋病病人已经过去40年。根据中国疾控中心的数据,截至2024年底,中国艾滋病疫情呈现地域差异,感染人数前十省份(2024年数据) :

四川:17.47万例,性传播为主要途径(异性占76.7%,男同占10.8% ),凉山州和成都疫情严重,高危性行为及流动人口是主要风险因素。

广西:12.32万例,性传播占比超95%,多民族聚居与旅游业发展加剧防控难度,农村地区感染率较高,异性传播占86.9% 。

重庆:11.6万例,性传播占98.3%,青年人和男性同性恋者为主要感染群体,2024年新发病例同比下降2% ,50岁以上中老年病例占比显著上升。

艾滋病感染人数在地域分布上差异明显,四川、广西、重庆常年位居前列,新疆、云南、贵州也是高发地区,而山东、河北、西藏则属于低感染率地区。无保护的不安全性行为已经成为艾滋病传播的主要根源,重症与死亡主要还是因为“发现太晚”。

艾滋病病毒如何影响人体?

HIV病毒主要攻击人体的免疫系统,特别是CD4+T淋巴细胞。随着病毒复制,免疫细胞逐渐减少,导致免疫功能严重受损,患者最终可能因无法抵抗感染或癌症而死亡。艾滋病的发展分为三个阶段:

1、急性感染期:感染后2-4周,可能出现发热、皮疹等类似感冒的症状,容易被忽视。

2、潜伏期:此阶段可能持续数年,患者通常无明显症状,但病毒仍在持续破坏免疫系统。

3、艾滋病期:免疫系统严重受损,患者易发生各种机会性感染或肿瘤。

艾滋病的传播途径

HIV的传播需要满足三个条件:活病毒、足够数量的病毒、以及进入血液循环的途径。其主要传播途径包括:

① 性接触传播:无保护的异性或同性性行为是主要传播方式,占全球感染的80%以上。

② 血液传播:共用注射器、输入被污染的血液制品、使用未消毒的医疗器械等。

③ 母婴传播:感染HIV的母亲可能在孕期、分娩或哺乳过程中将病毒传给胎儿。

需要明确的是,以下行为不会传播HIV:

日常接触(如握手、拥抱、共餐)

蚊虫叮咬

共用办公用品或卫生间

咳嗽或打喷嚏

艾滋病的核心预防措施:

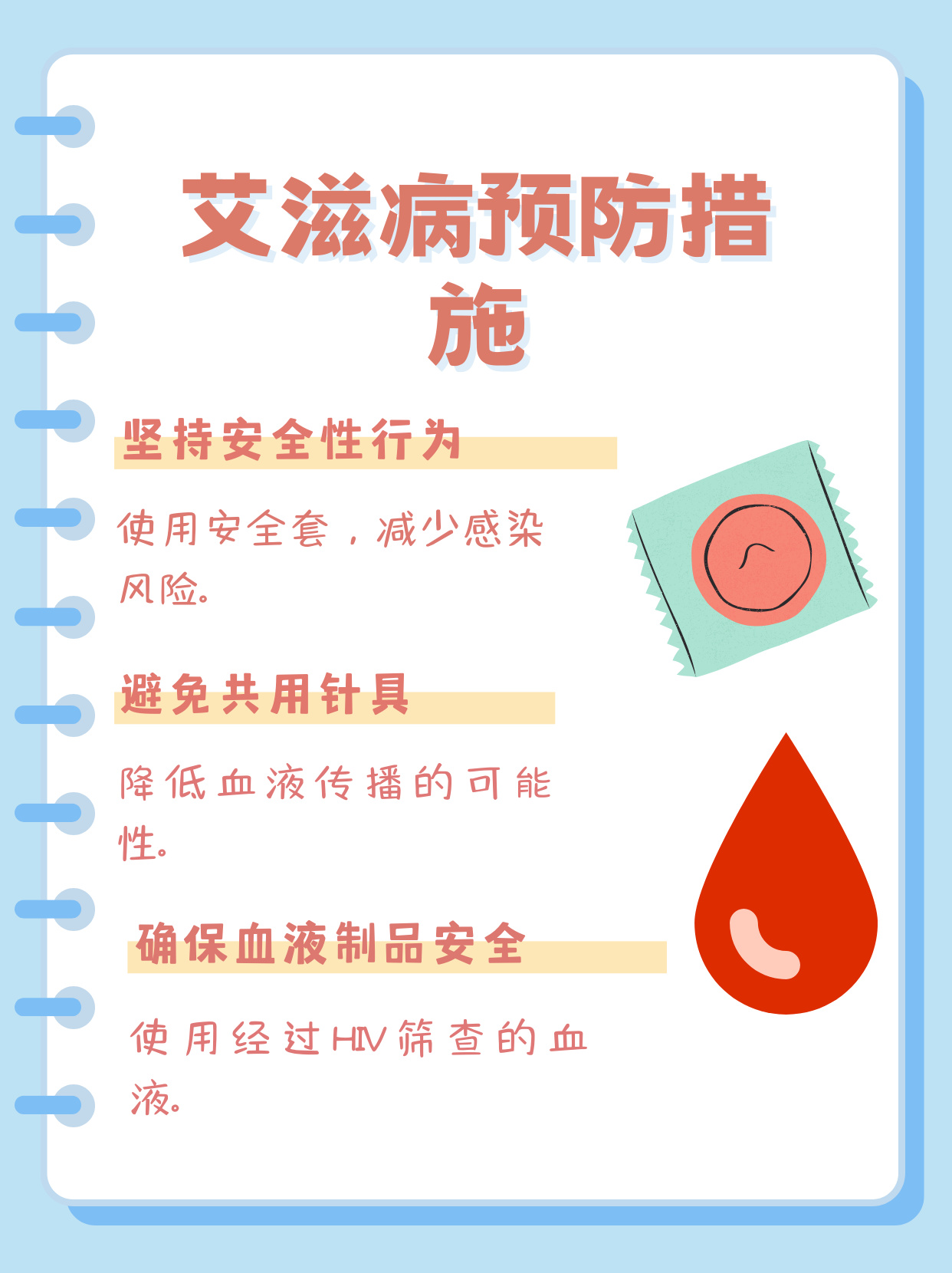

① 安全性行为

坚持正确使用质量合格的安全套,可极大降低HIV传播风险。

减少性伴侣数量,避免非婚性行为。

定期进行HIV检测,特别是有多性伴或高风险行为者。

② 避免血液传播

绝不与他人共用注射器、针头或其他注射设备。

确保医疗机构使用一次性或严格消毒的医疗器械。

不与他人共用剃须刀、牙刷等可能接触血液的个人物品。

③ 预防母婴传播

感染HIV的孕产妇应及时接受抗病毒治疗,可显著降低母婴传播风险。

选择安全分娩方式,感染时避免母乳喂养。

④ 暴露前预防(PrEP)与暴露后预防(PEP)

PrEP:高风险人群每日服用抗病毒药物,可使感染风险降低90%以上。

PEP:发生可能感染HIV的行为后72小时内开始服药,连续规律服用可有效阻断病毒。

⑤ 医疗安全

医疗机构需严格执行消毒规范,保障血液安全。

提倡无偿献血,并确保所有血液制品经过HIV检测。

定期检测与积极治疗

虽然目前仍无法彻底治愈艾滋病,但通过规范的抗病毒治疗(ART)患者体内的病毒可被长期抑制。

① 定期检测:高危行为后3个月是窗口期,之后检测结果可靠。各地疾控中心提供免费、保密的检测服务。

② 积极治疗:一旦确诊,应立即开始抗病毒治疗。有效的治疗可将病毒载量抑制到检测不到的水平,患者可正常生活、工作,同时不再通过性途径传播HIV(U=U原则)。

拒绝歧视,关爱与支持同等重要

艾滋病患者常面临严重的社会歧视和心理压力,这也是许多患者不敢袒露自身患病状态的原因。我们应当认识到:

① HIV感染者与普通患者一样,需要尊重和关怀。

② 歧视会阻碍高危人群主动检测和治疗,反而加剧疫情传播。

③ 科学的认知、包容的态度是战胜艾滋病的重要一环。

通过科学认知传播途径、采取有效预防措施、消除歧视与偏见,我们完全有能力遏制艾滋病的传播。预防艾滋病,从我做起;关爱感染者,从心开始。

更多游戏资讯请关注:电玩帮游戏资讯专区

电玩帮图文攻略 www.vgover.com