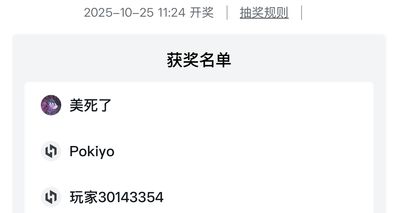

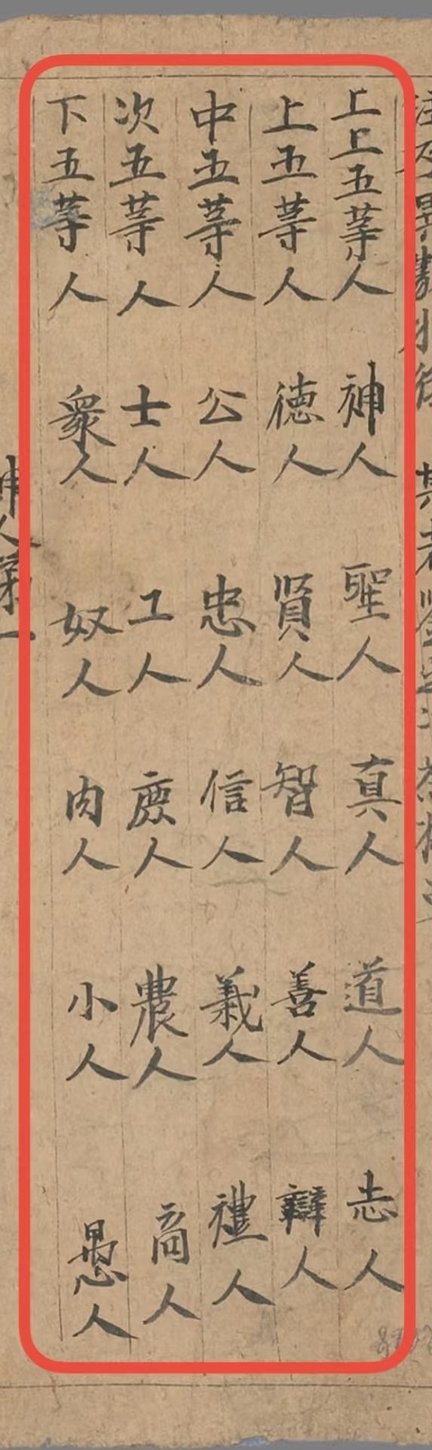

敦煌遺書編號P.2518,唐代手抄《二十五等人並序》。

在中國傳統哲學中,人對自我與社會結構的理解,往往與宇宙自然相呼應。古代文獻《文子微明》中提出“天地之間有二十五等人”的觀念,構建了一套獨特的社會人序圖譜。這一分類方式,並非依據財富、官職或職業,而是以人的道德修養、智慧境界與精神層次爲核心標準。

“二十五等人”體系以“五位”爲基礎,每

“位”之下再細分五類,形成從高到低的五個層次:

最高層次爲“上上五等”,包括神人、真人、道人、聖人,志人。他們已超越凡俗生命的侷限,達到“不視而明,不聽而聰”的境界,與天地精神往來,是理想中的完美人格。

其次爲“上五等”,包括德人、賢人、智人、善人、辨人。他們具備高度的智慧與道德自覺,不爲外物所擾,追求內在的完善。

“中五等”包括公人、忠人、信人、義人、禮人,代表受過良好教育、以實踐社會倫理爲準則的羣體,是儒家理想中的道德實踐者。

“次五等”包括士人、工人、庶人、農人、商人,他們以具體職業立身,依靠勤勞維持生計,構成社會的基本生產者。

最低層次爲“下五等”,包括衆人、奴人、肉人、小人、愚人。他們缺乏自覺意識,生命狀態接近於“牛馬”,僅爲生存而活。

這一分類體系根植於中國傳統哲學中的五行、陰陽思想,將人與天地萬物視爲一個有機整體。人的五位,與五音、五味、五方等自然元素相互對應,體現了“天人合一”的宇宙觀。

尤爲重要的是,這一體系並非僵化的社會定位,而是強調人通過自我修養,可以從低層次向高層次提升。它指出了一條從“做事”到“做人”,從“平凡”到“聖賢”的修養路徑,體現了中國古代思想中對人性可塑性的積極信念。

在物質發達、人人平等的今天,我們以社會主義核心價值觀“取其精華,去其糟粕”地重新審視“二十五等人圖”,不僅是對古代社會結構的一種理解,也是對現代人生命境界的反思。它提醒我們,在追求外在成就的同時,不應忽視內在精神的建設與人格的完善。這一源自東方的古老智慧,至今仍具有深刻的意義。

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com