去年年底,我讀完了茨威格的《昨日的世界》,今年,在機緣巧合間我決定再讀一遍,但是換另一個譯者的譯本。

我把兩個譯本對比起來一起讀,發現了一個有意思的事情——我找到一個句子,兩個譯者翻譯的意思是完全相反的。

這讓我對《昨日的世界》譯本起了興趣,一查發現翻譯這本書的人還真不少,譯法也完全不一樣。

所以我想在這裏對比一些《昨日的世界》譯本,看看哪個翻譯更加準確。既能滿足我自己的興趣,也能爲大家選擇譯本提供一些幫助。

一開始我看的是上海譯文出版社的版本,徐友敬等人翻譯的。

坦白來講,我覺得翻譯的還可以。沒有什麼特別晦澀難懂的地方,整體來說還算流暢。

但是,當我找到另一名譯者的譯本——人民文學出版社出版的張玉書譯本以後,問題出現了。

就是我在前文中說的那個句子,兩個譯者翻譯的意思是相反的。

這是茨威格在書的前言裏寫的一句話。

徐友敬翻譯的版本是這樣的:在它淪爲德國的一個省會之前,我像罪犯似的逃離了它。在那裏,我用母語寫的文學作品被燒成灰燼,而在我身處的這個國家,我的書成了上百萬人的朋友。

而張玉書翻譯的版本是這樣的:可我卻不得不在這座帝國首都淪落爲德意志帝國的一個外省城市之前,像個罪犯似地離它而去。我用我現在所操的語言寫成的文學作品,已經燒成灰燼,而在這同一個國家,幾百萬讀者曾把我的書籍視爲朋友。

徐友敬的譯本是說雖然茨威格的書在奧地利被燒成灰燼,但在他“目前”身處的這個國家,他仍有百萬以上的讀者。

而張玉書的譯本是說茨威格的書在奧地利被燒成灰燼,而在以前,在奧地利他曾有上百萬的讀者。

本應是同一句話的翻譯,意思卻大相徑庭,一定有哪個譯本是錯誤的。

因此我又找了另一個譯本——民主與建設出版社出版的吳秀傑譯本。

吳秀傑的譯本是這樣的:在它淪落爲德國的一個省城之前,我不得已像一名罪犯一樣離開它。在人們使用我的寫作語言的地方,我的文學作品被付之一炬;在同樣的地方,曾經有上百萬讀者將我的書當作朋友。

可以看出,吳秀傑翻譯的意思和張玉書相同——在維也納茨威格曾有上百萬讀者,但如今他的作品卻已被付之一炬。

所以徐友敬翻譯的確實和其他兩位譯者不一樣。

從徐友敬翻譯版本的下文也能看出一些問題。

在那裏,我用母語寫的文學作品被燒成灰燼,而在我身處的這個國家,我的書成了上百萬人的朋友。因此,我不再有任何歸屬,所到之處不過是作爲一個陌生人,充其量也不過是朋友。——徐友敬譯版《昨日的世界》

單讀徐友敬翻譯的版本,也能看出矛盾的地方。如果說茨威格的書仍有上百萬的讀者,那他怎麼會說自己“不再有任何歸屬”呢?

那麼,是否就能確定徐友敬翻譯的版本是錯的呢?

不盡然。

雖然說徐友敬的譯本和其他兩位譯者不一樣,翻譯的句子和下文也有些矛盾,但也有一種可能是茨威格自己寫錯了。

很多翻譯的作品都是這樣,作者自己寫錯了,譯者能怎麼辦呢?又不能改作者原話,只能照實翻。

那麼茨威格的書到底屬於哪種情況呢?我買了德語原版的《昨日的世界》,來看看作者究竟是怎麼寫的。

Mein Literarisches Werk ist in der Sprache, in der ich es geschrieben, zu Asche gebrannt worden, in eben demselben Lande, wo meine Bücher Millionen Leser sich zu Freunden gemacht.

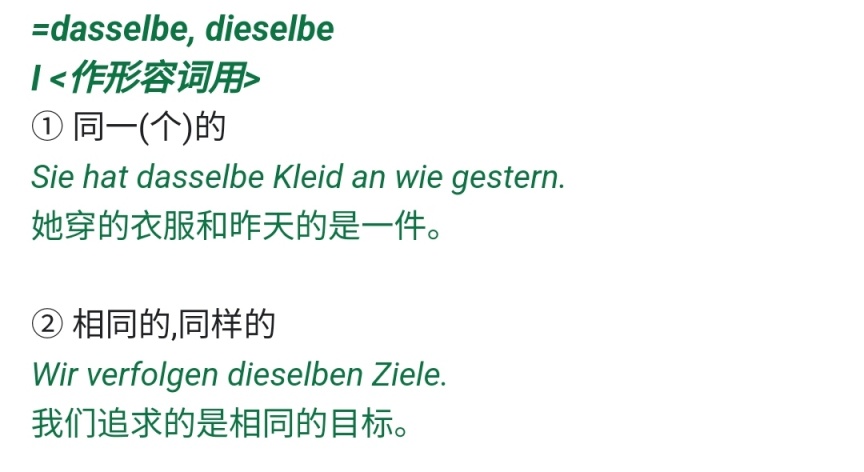

注意這個詞demselben,在德語助手裏給出的釋義是這樣的——

“同一個的,相同的。”

如此一來,茨威格的原意就十分明確了。從始至終,茨威格說的都是同一個國家。茨威格沒有說過“雖然在奧地利我的書已被燒燬,但在這裏,上百萬讀者與我的書成爲了朋友”這樣的話。

“我用母語寫就的文學作品,業已被燒成灰燼,在那裏,我的書曾是數百萬人的朋友。”(這句話確實好難翻)

八十餘年前,茨威格如此感嘆道。彼時他的母國正被一股強大的力量裹挾,企圖焚燬整個世界。

解決完這一處,我們再看前言裏的下一處翻譯。

張玉書的翻譯是這樣的:我自己便是人類兩次最大戰爭的同時代人,甚至每一次戰爭,我都是站在不同戰線上經歷的,第一次戰爭是在德國戰線上,另一次是在反德戰線上。

吳秀傑的譯本是這樣的:在我自己的有生之年,就發生了人類歷史上兩次最大的戰爭,而且我甚至是站在不同的立場上經歷這兩場戰爭:一次是站在支持德語國家同盟 一方,另外一次是它的對立面。

請注意上文的“戰線”和“立場”,這裏的德語原文是Front,兩個版本分別翻譯成了“戰線”和“立場”。

這裏翻譯成“立場”在我看來是個很嚴重的失誤,因爲茨威格的立場從始至終就沒有變過。

現代漢語詞典裏對立場的解釋是這樣的——認識和處理問題時所處的地位和所抱的態度。

也就是說,如果按照吳秀傑翻譯的版本來理解,茨威格在第一次世界大戰期間是支持同盟國(注意是一戰同盟國)的。

但實際上,茨威格在第一次世界大戰中的做法完全不是這樣。

在一首《憎恨英國》在整個德國上下傳遍的時候,茨威格不爲所動。他還寫了一封信,刊登在了《柏林日報》上,信中茨威格向他的外國朋友們承諾,他絕不會離棄他們。哪怕在當時的大多數人看來,茨威格的這些朋友是“敵人”,茨威格也堅持表達出自己的觀念。

就像茨威格在《昨日的世界》第十章中說的那樣——“我這一生從未打算說服別人相信我的信念。說出我的信念,而且是能夠明確表達我的信念,這就足矣。”(張玉書譯本)

不僅如此,茨威格還秉承着“堅決反對戰爭”的信念,寫出了一出悲劇《耶利米》,在幾乎所有人都被戰爭的狂熱所點燃時,茨威格在歌頌失敗者,寫出了對失敗的讚美詩。

因此,前言中的Front絕不能翻譯成“立場”,而應該翻譯成“戰線”或類似的詞彙。

綜上所述,在徐友敬,張玉書,還有吳秀傑三個人的譯本中,我更推薦張玉書的譯本。其他兩位譯者在前言的翻譯中各有一處失敗的地方,而張玉書在這兩處地方都準確地翻譯出了茨威格的原意。

雖然張玉書的翻譯在有些時候是不如徐友敬翻譯的版本優美的,但有一個優點是比優美更重要的,那就是準確還原作者的精神。這在我看來要重要的多。

因此,如果要在這三個人的譯本里選,我更推薦張玉書翻譯的版本,你可以永遠相信一個德語系教授的翻譯作品。

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com