去年年底,我读完了茨威格的《昨日的世界》,今年,在机缘巧合间我决定再读一遍,但是换另一个译者的译本。

我把两个译本对比起来一起读,发现了一个有意思的事情——我找到一个句子,两个译者翻译的意思是完全相反的。

这让我对《昨日的世界》译本起了兴趣,一查发现翻译这本书的人还真不少,译法也完全不一样。

所以我想在这里对比一些《昨日的世界》译本,看看哪个翻译更加准确。既能满足我自己的兴趣,也能为大家选择译本提供一些帮助。

一开始我看的是上海译文出版社的版本,徐友敬等人翻译的。

坦白来讲,我觉得翻译的还可以。没有什么特别晦涩难懂的地方,整体来说还算流畅。

但是,当我找到另一名译者的译本——人民文学出版社出版的张玉书译本以后,问题出现了。

就是我在前文中说的那个句子,两个译者翻译的意思是相反的。

这是茨威格在书的前言里写的一句话。

徐友敬翻译的版本是这样的:在它沦为德国的一个省会之前,我像罪犯似的逃离了它。在那里,我用母语写的文学作品被烧成灰烬,而在我身处的这个国家,我的书成了上百万人的朋友。

而张玉书翻译的版本是这样的:可我却不得不在这座帝国首都沦落为德意志帝国的一个外省城市之前,像个罪犯似地离它而去。我用我现在所操的语言写成的文学作品,已经烧成灰烬,而在这同一个国家,几百万读者曾把我的书籍视为朋友。

徐友敬的译本是说虽然茨威格的书在奥地利被烧成灰烬,但在他“目前”身处的这个国家,他仍有百万以上的读者。

而张玉书的译本是说茨威格的书在奥地利被烧成灰烬,而在以前,在奥地利他曾有上百万的读者。

本应是同一句话的翻译,意思却大相径庭,一定有哪个译本是错误的。

因此我又找了另一个译本——民主与建设出版社出版的吴秀杰译本。

吴秀杰的译本是这样的:在它沦落为德国的一个省城之前,我不得已像一名罪犯一样离开它。在人们使用我的写作语言的地方,我的文学作品被付之一炬;在同样的地方,曾经有上百万读者将我的书当作朋友。

可以看出,吴秀杰翻译的意思和张玉书相同——在维也纳茨威格曾有上百万读者,但如今他的作品却已被付之一炬。

所以徐友敬翻译的确实和其他两位译者不一样。

从徐友敬翻译版本的下文也能看出一些问题。

在那里,我用母语写的文学作品被烧成灰烬,而在我身处的这个国家,我的书成了上百万人的朋友。因此,我不再有任何归属,所到之处不过是作为一个陌生人,充其量也不过是朋友。——徐友敬译版《昨日的世界》

单读徐友敬翻译的版本,也能看出矛盾的地方。如果说茨威格的书仍有上百万的读者,那他怎么会说自己“不再有任何归属”呢?

那么,是否就能确定徐友敬翻译的版本是错的呢?

不尽然。

虽然说徐友敬的译本和其他两位译者不一样,翻译的句子和下文也有些矛盾,但也有一种可能是茨威格自己写错了。

很多翻译的作品都是这样,作者自己写错了,译者能怎么办呢?又不能改作者原话,只能照实翻。

那么茨威格的书到底属于哪种情况呢?我买了德语原版的《昨日的世界》,来看看作者究竟是怎么写的。

Mein Literarisches Werk ist in der Sprache, in der ich es geschrieben, zu Asche gebrannt worden, in eben demselben Lande, wo meine Bücher Millionen Leser sich zu Freunden gemacht.

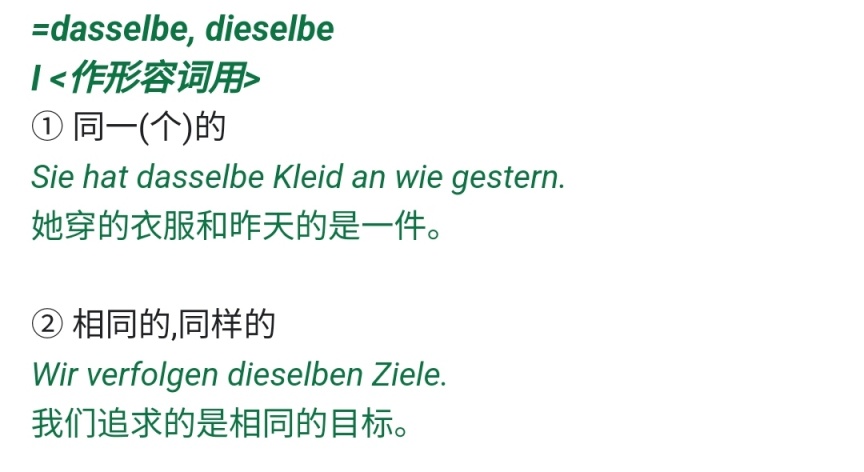

注意这个词demselben,在德语助手里给出的释义是这样的——

“同一个的,相同的。”

如此一来,茨威格的原意就十分明确了。从始至终,茨威格说的都是同一个国家。茨威格没有说过“虽然在奥地利我的书已被烧毁,但在这里,上百万读者与我的书成为了朋友”这样的话。

“我用母语写就的文学作品,业已被烧成灰烬,在那里,我的书曾是数百万人的朋友。”(这句话确实好难翻)

八十余年前,茨威格如此感叹道。彼时他的母国正被一股强大的力量裹挟,企图焚毁整个世界。

解决完这一处,我们再看前言里的下一处翻译。

张玉书的翻译是这样的:我自己便是人类两次最大战争的同时代人,甚至每一次战争,我都是站在不同战线上经历的,第一次战争是在德国战线上,另一次是在反德战线上。

吴秀杰的译本是这样的:在我自己的有生之年,就发生了人类历史上两次最大的战争,而且我甚至是站在不同的立场上经历这两场战争:一次是站在支持德语国家同盟 一方,另外一次是它的对立面。

请注意上文的“战线”和“立场”,这里的德语原文是Front,两个版本分别翻译成了“战线”和“立场”。

这里翻译成“立场”在我看来是个很严重的失误,因为茨威格的立场从始至终就没有变过。

现代汉语词典里对立场的解释是这样的——认识和处理问题时所处的地位和所抱的态度。

也就是说,如果按照吴秀杰翻译的版本来理解,茨威格在第一次世界大战期间是支持同盟国(注意是一战同盟国)的。

但实际上,茨威格在第一次世界大战中的做法完全不是这样。

在一首《憎恨英国》在整个德国上下传遍的时候,茨威格不为所动。他还写了一封信,刊登在了《柏林日报》上,信中茨威格向他的外国朋友们承诺,他绝不会离弃他们。哪怕在当时的大多数人看来,茨威格的这些朋友是“敌人”,茨威格也坚持表达出自己的观念。

就像茨威格在《昨日的世界》第十章中说的那样——“我这一生从未打算说服别人相信我的信念。说出我的信念,而且是能够明确表达我的信念,这就足矣。”(张玉书译本)

不仅如此,茨威格还秉承着“坚决反对战争”的信念,写出了一出悲剧《耶利米》,在几乎所有人都被战争的狂热所点燃时,茨威格在歌颂失败者,写出了对失败的赞美诗。

因此,前言中的Front绝不能翻译成“立场”,而应该翻译成“战线”或类似的词汇。

综上所述,在徐友敬,张玉书,还有吴秀杰三个人的译本中,我更推荐张玉书的译本。其他两位译者在前言的翻译中各有一处失败的地方,而张玉书在这两处地方都准确地翻译出了茨威格的原意。

虽然张玉书的翻译在有些时候是不如徐友敬翻译的版本优美的,但有一个优点是比优美更重要的,那就是准确还原作者的精神。这在我看来要重要的多。

因此,如果要在这三个人的译本里选,我更推荐张玉书翻译的版本,你可以永远相信一个德语系教授的翻译作品。

更多游戏资讯请关注:电玩帮游戏资讯专区

电玩帮图文攻略 www.vgover.com