本期參考:

《在建築中發現夢想》——安藤忠雄

《日本環境設計史》——許浩

《殺死一座城市》——彼得·莫斯科維茨

[一戶建/獨棟住宅]

提起日本特色,很多人可能會想起壽司、動漫、亦或是原子彈之類的知名衍生物。而除此之外,最能代表日本風貌與地圖特色的產物,或許便是它的房屋了。

〔小松隼人自宅〕(Hayato Komatsu)【日本/大阪】

東京、大阪、北海道,行走在這些大大小小的城市中,我們眼中所能看到的獨屬於日本的場景是什呢?想象一下,我們一路欣賞着藍天白雲下的寥廓景緻,各式各樣的一戶建屋頂映入眼簾,它們風格迥異、鱗次櫛比,看似密集,卻絲毫不顯壓抑,也未曾遮擋視野,風光盡收眼底。那就是日本最爲常見的都市街景。

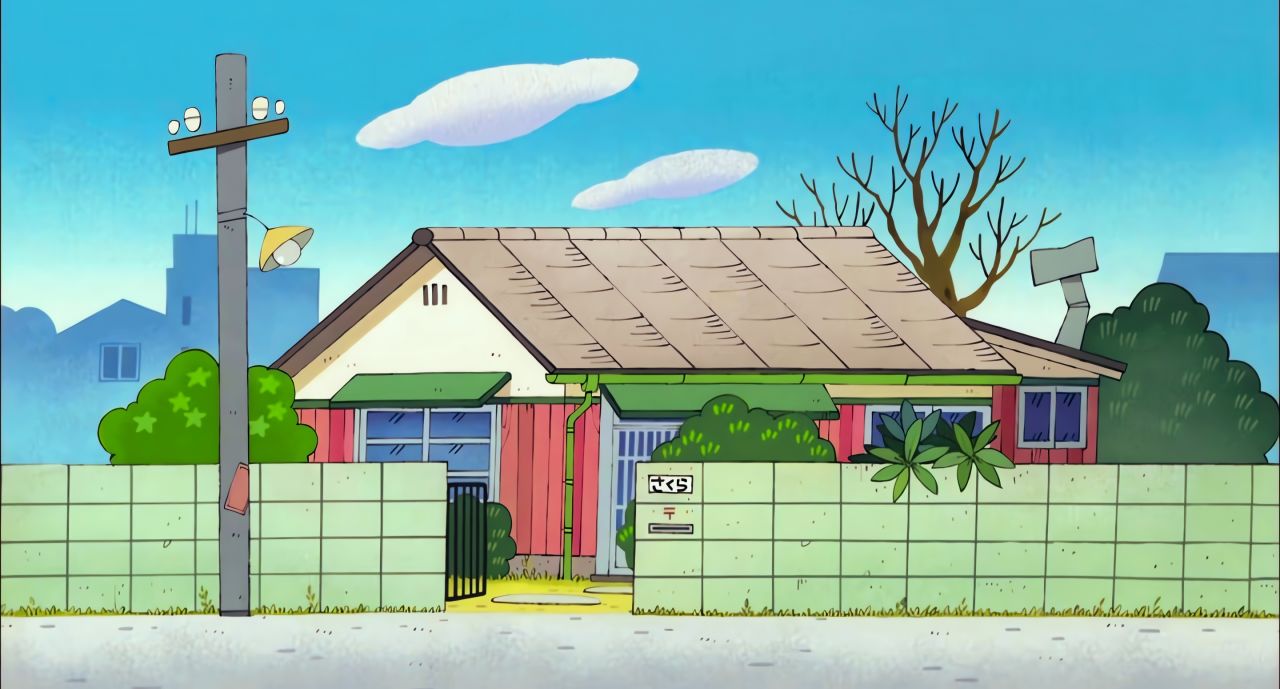

對於獨棟住宅,也就是一戶建,或許大部分人記憶裏最初的印象就是來自於《哆啦A夢》、《櫻桃小丸子》或者《蠟筆小新》。

《哆啦A夢》

《櫻桃小丸子》

《蠟筆小新》

這種日本大街上隨處可見的獨棟住宅可謂是不少人心中的夢中情房,私密、獨立,專屬於自己的空間。無論怎麼設計都能充滿想象的魅力。

不過在談及一戶建的本真之前,我們先來回溯一下日本的歷史。

1945年3月10日,阿美麗卡決定轟炸日本,不用爆破彈,而是用凝固汽油彈,說白了,就是火攻。

由李梅指揮的334架B-29,每架飛機平均攜帶6到8噸炸彈,300多架飛機攜帶了將近3000噸炸彈,全部是燃燒彈,它們半夜飛到了東京上空,在預定目標區投下照明彈,緊接着投下大量的燃燒彈。

當時,東京出現了“火災旋風”,就是大火造成的灼熱氣浪與空氣形成強烈的對流。2000多噸燃燒彈投下去,燃燒得勢頭威猛異常,空氣中的溫度狂烈而暴嚎,這使東京大量的工業區、商業區、住宅區一夜之間被摧毀。

東京有四分之一的建築被摧毀。據當時苟活的人說,大火蔓延過來之前,熾熱的高溫已經使整個防火線熊熊燃燒,火還沒有過來,溫度就已經特別高,就使東西燃燒了。

簡而言之,只剩灰燼。

修復圖,不過還是不太清晰,看看就行

在二戰後的混亂局面中,各國都在爲解決百姓生活問題而焦頭爛額。英國爲此借柯布西耶弄出了粗野主義,中國爲此開始了大規模的建設工人新村與單位社區。而日本爲了解決缺少住所的問題,它們則採用建設應急簡易住宅、在非住宅建築臨時安置住宿、甚至是強制命令民間富餘住房出租等計劃。

但是美國的MVP不是白拿的,戰後初期幾乎沒有工廠能開工,物資極度匱乏,有限的材料、資金不敷各方面的急需,住宅建設難以按照計劃推進,根本滿足不了日本的社會需求。

房屋的強制性出租引起了很多人不滿,爲了抵抗這種態勢,他們選擇坐地起價,哄擡房屋價格,故意握住不租,這樣既能保證房子還在,又不會被GHQ抓去用大記憶恢復術。

〔野路住宅〕(ALTS DESIGN OFFICE)【日本/滋賀】

後來在20世紀50年代初期,日本政府開始採取一系列措施來促進住房建設和改善住房狀況。

其中包括頒佈《住房金融公庫法》和《公營住房法》等法律,併成立金融公庫,爲手頭富餘的居民提供貸款。這些舉措使得更多的人能夠負擔得起住房,從而促進了房屋自有率的提高。

隨着金融公庫的成立和提供貸款的支持,許多人開始建造自己的房屋。各種小戶獨棟開始在城市和農村拔地而起,不斷改善了日本的住房狀況。

這些小戶獨棟不僅滿足了人們的居住需求,還成爲了日本建築文化的一部分,這也就是一戶建的源頭。

20世紀60年代後,日本經濟的快速發展和人口的增長催生了一戶建的興起。這類獨棟住宅如雨後春筍般從郊區延伸至市中心,成爲當時居住形態的重要代表。

然而,這一發展態勢也帶來了新的問題。日本國土狹小、人口稠密,政府開始萌生憂慮,尤其在東京等大城市,土地供應日趨緊張。政府意識到,若持續推廣獨棟住宅,將進一步加劇土地資源壓力。

未等政府出臺干預政策,在人口激增與土地供應不足的背景下,房地產市場投機心態蔓延,推動房價大幅攀升,最終引發了泡沫經濟危機。

儘管如此,日本民衆對一戶建的熱情並未減退。受市中心高房價影響,越來越多人選擇遷往城市外圍。爲緩解城市人口壓力,日本政府積極推動城市副中心建設,並大力發展軌道交通網絡。

〔光庭長屋〕(Kōtei-nagaya)【日本/東京】

在此過程中,大城市周邊的區縣逐漸成爲一戶建的新興發展區域。一戶建不僅被視爲中產階級的理想居所,也在日本社會中被賦予特殊意義——象徵着年輕人從獨立到成家立業的人生過渡。

然而,隨着社會的變化,人們對住宅需求和價值觀也發生了變化。多元化的住宅選擇和城市化的發展使得傳統的一戶建模式逐漸失去了吸引力。現代社會更加註重便利性、多樣性和社交互動,人們傾向於選擇公寓、聯排別墅或共享住宅等形式。

還有一個比較地獄笑話的關聯是,一戶建之所以多數都是用木板或者一些輕型建材搭建而成,其實是因爲怕遇到地震,如果是混凝土,真塌了就得砸死人了,而用木質材料用作房屋建材,就算掉下來也砸不死人,整個房屋往往如同一個完整的箱體。

缺點

文章開頭講了些有關於一戶建的好處,但是實際上呢?

雖然日本的土地資源稀缺,但是“一戶建”的數量卻相當龐大。基本佔日本住房建築的60%。

由於土地和建築的獨立性,一戶建的購房價格通常比公寓高,特別是在城市中心區域,土地成本非常昂貴。而且,雖然大家都知道,日本是土地私有制,那這土地買下來之後呢?實際上還有每年2%的土地稅。

一戶建需要定期的維護,尤其是在自然災害頻發的日本,房屋的防災需求更爲迫切。維修費用、清理院子等成本,也比公寓要高。

而且雖然空間較爲靈活,但由於日本的土地資源有限,大部分一戶建的土地面積相對較小,住戶可能無法享有廣闊的後院或庭院。

其次,在土地資源緊張、人口密度高的日本,尤其是東京、大阪等大城市,一戶建往往與周圍建築緊密相連,甚至幾棟住宅幾乎無縫貼合,所以它的隔音和隱私性實際上極差,開門就是馬路,由於一戶建的建設方式,綠化也是個很難的問題。而且面對人多地少的問題,日本人將樓間距一再縮小,這導致日本居民區的公共道路大多十分狹窄,難以通車,出行不便。

不過這種也是分高中低檔位的,你要是有錢,把材料換成混凝土,一切降噪拉滿,再加上24小時循環地熱,住的也很舒服了。

〔光學玻璃〕(Optical Glass)【日本/廣島】

退潮

上世紀90年代日本泡沫經濟破裂後,年輕一代面對上升空間受限、收入微薄等現實,購房意願下降,“一戶建”的熱潮也隨之消退。同時,日本嚴重的老齡化和人口結構變化,導致許多“一戶建”空置。傳統的成年後搬離父母、獨立居住的觀念也在瓦解,多代同堂的“一戶建”居住模式逐漸增多。

由於土地價格昂貴,尤其是在大城市,許多日本家庭選擇購買公寓。公寓相比一戶建價格較低,且維護成本較少,更重要的是有物業維護和充足的綠化,這就非常適合那些不需要太大空間或希望節省時間和精力進行房屋維護的家庭,年輕人居多。帶電梯的公寓老年人住的也不少。

而且近些年來隨着城市人口的增加,房地產行業的發展,城市中心的公寓也提供了更好的居住品質,同時也提供了更多的就業機會、便捷的交通和豐富的城市配套設施,順理成章地成爲了更多人的選擇。

與此同時,位於城市核心區周邊的獨立住宅則面臨着越來越高的空置率,由於許多人選擇在市中心租賃公寓,這些獨立住宅難以吸引人們入住。

現在的日本樓市正在逐漸變化,隨着人們對城市便利性和舒適性的需求增加,租賃公寓成爲主要的居住選擇,並且越來越多的人選擇將他們的生活重心放在城市中心。

〔神戶小屋〕(Kobe Hut)【日本/東京】

值得一講的日式建築之玄關

玄關一詞其實原本是佛教用語,指的是禪宗寺廟的入口處。但是據說,這一詞又有了嚴格的禪道入門的含義,修行的僧侶們非常注重玄關,將其視作是修道的第一步。

到了17世紀左右,武士們開始在宅底的進門處,建造了一個帶有式臺的空間並將其稱爲玄關。

後來,一些富商的住宅中也開始建造玄關,那漸漸的,玄關便普及到了一般的民居中。

最爲傳統的日本玄關大多設有一小段臺階,高低落差約5cm,稱之爲落塵區,方便清掃,同時也避免了將鞋子上的塵土帶入屋中。

日式玄關非常注重留白,很少有全部到頂的正面立櫃設計。懸空的收納櫃從外觀上能讓人感覺輕盈,既爲玄關提供了物品展示平臺,也方便了進出時鑰匙、包包等小件物品的擺放。

不過,日本玄關不僅僅是用來放鞋換鞋的,它還有一個更重要的功能是儲物。

無論是多大的房子,進門處也必須有裝鞋子和常用出門物件的收納處。如果空間足夠的話,他們會在玄關處設計一間“土間”,用來作收納。

日本的傳統民家的室內空間裏,人類生活起居的空間分成高於地面並鋪設木板等板材的地板“牀(ゆか)”,以及與地面同高的“土間”兩個部分,古代的時候,“土間”一般用來堆放一些做農活的工具等不方便帶到室內的物品。

土間幾乎與地面同高,相比於其他生活空間的走廊、客廳、寢室要低一些,也因爲與屋外相連,是人進出之處,所以不會完全敞開,而是會有一扇拉門。

在現在的民宅建築裏,“土間”已經縮小爲單純用來區分屋外屋內的狹小空間玄關 ,成爲用來脫放鞋子,自行車,行李箱,鞋子,羽毛球/等戶外運動或使用的物品的處所。

講完了,其實日式一戶建沒什麼特別好講的,我也想寫的更加幽默一些,但是我實在沒什麼幹勁,主要是日式的一戶建的建築風格我不是很喜歡,既狹小又逼仄,比起以往的獨棟住宅,例如流水別墅、邦那扎之家、博伊西被動式住宅、角韻宅邸,這些獨棟住宅個頂個都是美學呈現,相較之下,我就對日式的一戶建的庸小沒什麼興趣了。

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com