本期参考:

《在建筑中发现梦想》——安藤忠雄

《日本环境设计史》——许浩

《杀死一座城市》——彼得·莫斯科维茨

[一户建/独栋住宅]

提起日本特色,很多人可能会想起寿司、动漫、亦或是原子弹之类的知名衍生物。而除此之外,最能代表日本风貌与地图特色的产物,或许便是它的房屋了。

〔小松隼人自宅〕(Hayato Komatsu)【日本/大阪】

东京、大阪、北海道,行走在这些大大小小的城市中,我们眼中所能看到的独属于日本的场景是什呢?想象一下,我们一路欣赏着蓝天白云下的寥廓景致,各式各样的一户建屋顶映入眼帘,它们风格迥异、鳞次栉比,看似密集,却丝毫不显压抑,也未曾遮挡视野,风光尽收眼底。那就是日本最为常见的都市街景。

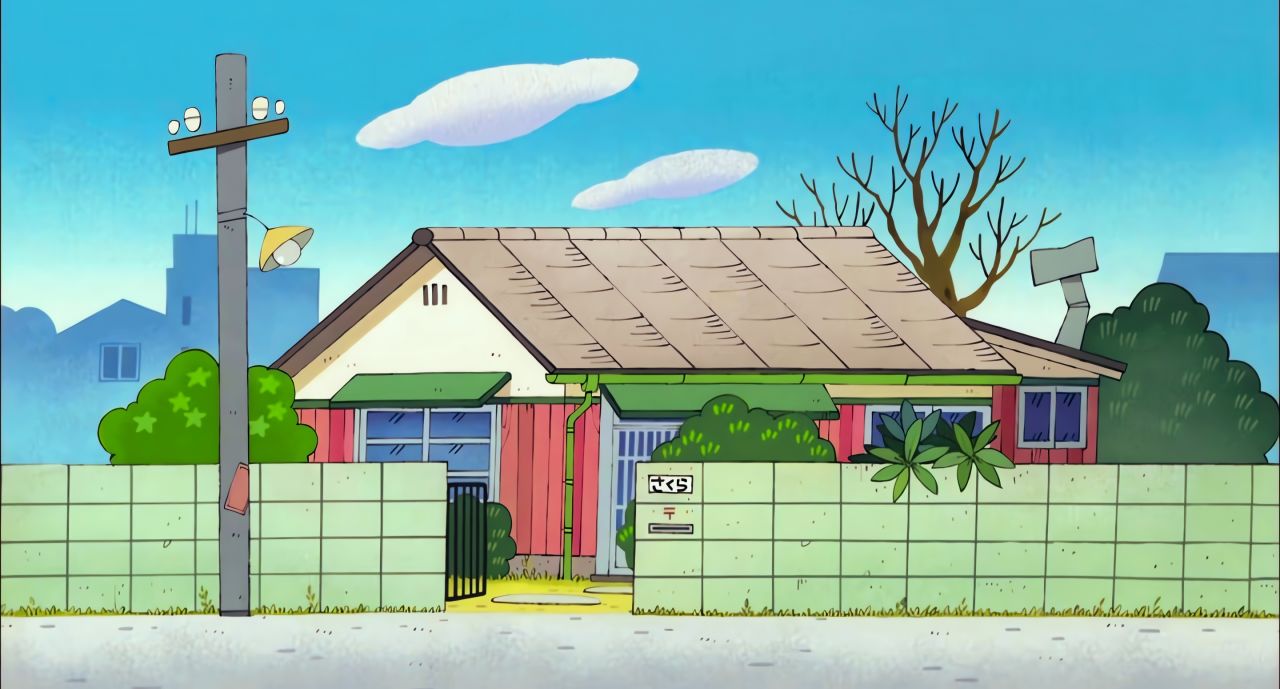

对于独栋住宅,也就是一户建,或许大部分人记忆里最初的印象就是来自于《哆啦A梦》、《樱桃小丸子》或者《蜡笔小新》。

《哆啦A梦》

《樱桃小丸子》

《蜡笔小新》

这种日本大街上随处可见的独栋住宅可谓是不少人心中的梦中情房,私密、独立,专属于自己的空间。无论怎么设计都能充满想象的魅力。

不过在谈及一户建的本真之前,我们先来回溯一下日本的历史。

1945年3月10日,阿美丽卡决定轰炸日本,不用爆破弹,而是用凝固汽油弹,说白了,就是火攻。

由李梅指挥的334架B-29,每架飞机平均携带6到8吨炸弹,300多架飞机携带了将近3000吨炸弹,全部是燃烧弹,它们半夜飞到了东京上空,在预定目标区投下照明弹,紧接着投下大量的燃烧弹。

当时,东京出现了“火灾旋风”,就是大火造成的灼热气浪与空气形成强烈的对流。2000多吨燃烧弹投下去,燃烧得势头威猛异常,空气中的温度狂烈而暴嚎,这使东京大量的工业区、商业区、住宅区一夜之间被摧毁。

东京有四分之一的建筑被摧毁。据当时苟活的人说,大火蔓延过来之前,炽热的高温已经使整个防火线熊熊燃烧,火还没有过来,温度就已经特别高,就使东西燃烧了。

简而言之,只剩灰烬。

修复图,不过还是不太清晰,看看就行

在二战后的混乱局面中,各国都在为解决百姓生活问题而焦头烂额。英国为此借柯布西耶弄出了粗野主义,中国为此开始了大规模的建设工人新村与单位社区。而日本为了解决缺少住所的问题,它们则采用建设应急简易住宅、在非住宅建筑临时安置住宿、甚至是强制命令民间富余住房出租等计划。

但是美国的MVP不是白拿的,战后初期几乎没有工厂能开工,物资极度匮乏,有限的材料、资金不敷各方面的急需,住宅建设难以按照计划推进,根本满足不了日本的社会需求。

房屋的强制性出租引起了很多人不满,为了抵抗这种态势,他们选择坐地起价,哄抬房屋价格,故意握住不租,这样既能保证房子还在,又不会被GHQ抓去用大记忆恢复术。

〔野路住宅〕(ALTS DESIGN OFFICE)【日本/滋贺】

后来在20世纪50年代初期,日本政府开始采取一系列措施来促进住房建设和改善住房状况。

其中包括颁布《住房金融公库法》和《公营住房法》等法律,并成立金融公库,为手头富余的居民提供贷款。这些举措使得更多的人能够负担得起住房,从而促进了房屋自有率的提高。

随着金融公库的成立和提供贷款的支持,许多人开始建造自己的房屋。各种小户独栋开始在城市和农村拔地而起,不断改善了日本的住房状况。

这些小户独栋不仅满足了人们的居住需求,还成为了日本建筑文化的一部分,这也就是一户建的源头。

20世纪60年代后,日本经济的快速发展和人口的增长催生了一户建的兴起。这类独栋住宅如雨后春笋般从郊区延伸至市中心,成为当时居住形态的重要代表。

然而,这一发展态势也带来了新的问题。日本国土狭小、人口稠密,政府开始萌生忧虑,尤其在东京等大城市,土地供应日趋紧张。政府意识到,若持续推广独栋住宅,将进一步加剧土地资源压力。

未等政府出台干预政策,在人口激增与土地供应不足的背景下,房地产市场投机心态蔓延,推动房价大幅攀升,最终引发了泡沫经济危机。

尽管如此,日本民众对一户建的热情并未减退。受市中心高房价影响,越来越多人选择迁往城市外围。为缓解城市人口压力,日本政府积极推动城市副中心建设,并大力发展轨道交通网络。

〔光庭长屋〕(Kōtei-nagaya)【日本/东京】

在此过程中,大城市周边的区县逐渐成为一户建的新兴发展区域。一户建不仅被视为中产阶级的理想居所,也在日本社会中被赋予特殊意义——象征着年轻人从独立到成家立业的人生过渡。

然而,随着社会的变化,人们对住宅需求和价值观也发生了变化。多元化的住宅选择和城市化的发展使得传统的一户建模式逐渐失去了吸引力。现代社会更加注重便利性、多样性和社交互动,人们倾向于选择公寓、联排别墅或共享住宅等形式。

还有一个比较地狱笑话的关联是,一户建之所以多数都是用木板或者一些轻型建材搭建而成,其实是因为怕遇到地震,如果是混凝土,真塌了就得砸死人了,而用木质材料用作房屋建材,就算掉下来也砸不死人,整个房屋往往如同一个完整的箱体。

缺点

文章开头讲了些有关于一户建的好处,但是实际上呢?

虽然日本的土地资源稀缺,但是“一户建”的数量却相当庞大。基本占日本住房建筑的60%。

由于土地和建筑的独立性,一户建的购房价格通常比公寓高,特别是在城市中心区域,土地成本非常昂贵。而且,虽然大家都知道,日本是土地私有制,那这土地买下来之后呢?实际上还有每年2%的土地税。

一户建需要定期的维护,尤其是在自然灾害频发的日本,房屋的防灾需求更为迫切。维修费用、清理院子等成本,也比公寓要高。

而且虽然空间较为灵活,但由于日本的土地资源有限,大部分一户建的土地面积相对较小,住户可能无法享有广阔的后院或庭院。

其次,在土地资源紧张、人口密度高的日本,尤其是东京、大阪等大城市,一户建往往与周围建筑紧密相连,甚至几栋住宅几乎无缝贴合,所以它的隔音和隐私性实际上极差,开门就是马路,由于一户建的建设方式,绿化也是个很难的问题。而且面对人多地少的问题,日本人将楼间距一再缩小,这导致日本居民区的公共道路大多十分狭窄,难以通车,出行不便。

不过这种也是分高中低档位的,你要是有钱,把材料换成混凝土,一切降噪拉满,再加上24小时循环地热,住的也很舒服了。

〔光学玻璃〕(Optical Glass)【日本/广岛】

退潮

上世纪90年代日本泡沫经济破裂后,年轻一代面对上升空间受限、收入微薄等现实,购房意愿下降,“一户建”的热潮也随之消退。同时,日本严重的老龄化和人口结构变化,导致许多“一户建”空置。传统的成年后搬离父母、独立居住的观念也在瓦解,多代同堂的“一户建”居住模式逐渐增多。

由于土地价格昂贵,尤其是在大城市,许多日本家庭选择购买公寓。公寓相比一户建价格较低,且维护成本较少,更重要的是有物业维护和充足的绿化,这就非常适合那些不需要太大空间或希望节省时间和精力进行房屋维护的家庭,年轻人居多。带电梯的公寓老年人住的也不少。

而且近些年来随着城市人口的增加,房地产行业的发展,城市中心的公寓也提供了更好的居住品质,同时也提供了更多的就业机会、便捷的交通和丰富的城市配套设施,顺理成章地成为了更多人的选择。

与此同时,位于城市核心区周边的独立住宅则面临着越来越高的空置率,由于许多人选择在市中心租赁公寓,这些独立住宅难以吸引人们入住。

现在的日本楼市正在逐渐变化,随着人们对城市便利性和舒适性的需求增加,租赁公寓成为主要的居住选择,并且越来越多的人选择将他们的生活重心放在城市中心。

〔神户小屋〕(Kobe Hut)【日本/东京】

值得一讲的日式建筑之玄关

玄关一词其实原本是佛教用语,指的是禅宗寺庙的入口处。但是据说,这一词又有了严格的禅道入门的含义,修行的僧侣们非常注重玄关,将其视作是修道的第一步。

到了17世纪左右,武士们开始在宅底的进门处,建造了一个带有式台的空间并将其称为玄关。

后来,一些富商的住宅中也开始建造玄关,那渐渐的,玄关便普及到了一般的民居中。

最为传统的日本玄关大多设有一小段台阶,高低落差约5cm,称之为落尘区,方便清扫,同时也避免了将鞋子上的尘土带入屋中。

日式玄关非常注重留白,很少有全部到顶的正面立柜设计。悬空的收纳柜从外观上能让人感觉轻盈,既为玄关提供了物品展示平台,也方便了进出时钥匙、包包等小件物品的摆放。

不过,日本玄关不仅仅是用来放鞋换鞋的,它还有一个更重要的功能是储物。

无论是多大的房子,进门处也必须有装鞋子和常用出门物件的收纳处。如果空间足够的话,他们会在玄关处设计一间“土间”,用来作收纳。

日本的传统民家的室内空间里,人类生活起居的空间分成高于地面并铺设木板等板材的地板“床(ゆか)”,以及与地面同高的“土间”两个部分,古代的时候,“土间”一般用来堆放一些做农活的工具等不方便带到室内的物品。

土间几乎与地面同高,相比于其他生活空间的走廊、客厅、寝室要低一些,也因为与屋外相连,是人进出之处,所以不会完全敞开,而是会有一扇拉门。

在现在的民宅建筑里,“土间”已经缩小为单纯用来区分屋外屋内的狭小空间玄关 ,成为用来脱放鞋子,自行车,行李箱,鞋子,羽毛球/等户外运动或使用的物品的处所。

讲完了,其实日式一户建没什么特别好讲的,我也想写的更加幽默一些,但是我实在没什么干劲,主要是日式的一户建的建筑风格我不是很喜欢,既狭小又逼仄,比起以往的独栋住宅,例如流水别墅、邦那扎之家、博伊西被动式住宅、角韵宅邸,这些独栋住宅个顶个都是美学呈现,相较之下,我就对日式的一户建的庸小没什么兴趣了。

更多游戏资讯请关注:电玩帮游戏资讯专区

电玩帮图文攻略 www.vgover.com

![何谓[日本一户建]?](https://imgheybox1.max-c.com/bbs/2025/11/13/c88a575124666b083a6459aabe10a3d9.png?imageMogr2/auto-orient/ignore-error/1/format/jpg/thumbnail/398x679%3E)