在探討這個問題之前,我們先來了解一下人類所處的宇宙。

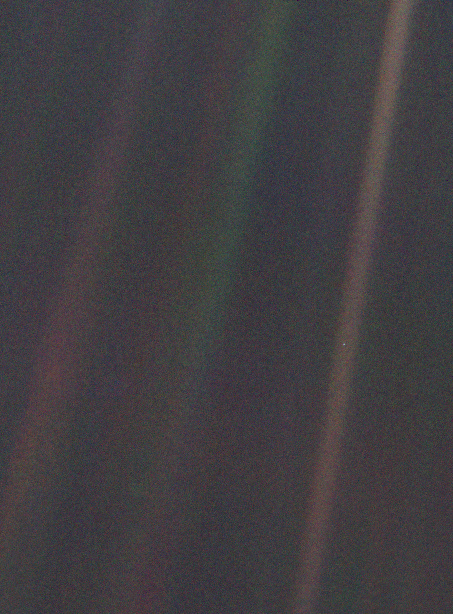

暗淡藍點

這是1990年2月14日由旅行者1號拍攝的一張著名的照片,圖片中這個不到一個像素(0.12個)的小藍點就是我們賴以生存的地球。美國著名天文學家卡爾·薩根(Carl Edward Sagan)博士得到靈感,寫成了《Pale Blue Dot》(中文譯名《暗淡藍點》)一書。我們人類所有的歷史、文化、戰爭、喜怒哀樂都發生在這個小小的藍點上,這就是我們的全部。

舊版“暗淡藍點”453*614(NASA編號PIA00452)

2020年經NASA技術處理後的新版“暗淡藍點”

小時候的我,沒有手機電腦等娛樂設備,夏天的傍晚坐在院子裏和夥伴們追逐玩鬧,聽着大人們八卦閒聊,是最愜意不過的消遣方式,那時候抬頭用肉眼就能望到很多甚至滿天的星星,正好又是好奇心萌發的階段,我就經常會坐下來想,天上的星星爲什麼不會掉下來?他們爲什麼會“眨眼睛”?他們爲什麼會“存在”?

宇宙到底有多大?

目前科學界主流觀點認爲,宇宙誕生於138億年前的一場大爆炸,如果宇宙的年齡是有限的,以觀測者爲中心,只在有限範圍內,光有足夠的時間到達觀測者,這個範圍就是可觀測宇宙,其直徑估計爲930億光年(光速約爲每秒30萬公里),但這也只是“真實宇宙”的一小部分。

“可觀測宇宙”概念圖

宇宙微波背景輻射

也許這麼說你還是難以直觀地理解,那我用一個比喻來讓你感受宇宙的尺度:

如果把地球看作一粒標準尺寸的沙粒(直徑1毫米),近80億人生活在這粒沙粒上,在這個微縮尺度下,太陽就像一個直徑約1.1米的瑜伽球,放在約117米遠的地方。這粒“沙粒”地球就在這個距離上圍繞着“瑜伽球”太陽旋轉,此時海王星的軌道將是一個直徑約7公里的圓。現在讓我們把目光投向恆星之間, 離我們最近的恆星比鄰星也是另一粒“沙粒”,它會在3.1萬公里之外,而這還只是我們銀河系的郊區。我們的銀河系,則是一個由數千億顆這樣的“沙粒”和“瑜伽球”組成的巨大漩渦,它的直徑即使在這個尺度下也會達到驚人的6000萬公里,太陽繞銀河系一圈需要2億年。而這也僅僅只是銀河系,系外是龐大的拉尼亞凱亞超星系團,質量大約是銀河系的100萬倍,再之外是可觀測宇宙,擁有超過2萬億個星系,對於可觀測宇宙之外,人類一無所知...

地球所處位置的天文結構尺度從左上到右下不斷增大

“一旦知曉所處之地,世界便如一張地圖般渺小;若不知身在何方,反倒覺世界廣袤無垠。”——《三體》

宇宙演化史(時間線)

爲了便於大家更直觀地瞭解宇宙的演化史,我將百度百科中總結的資料放到了一張圖裏:

宇宙演化史

在整個宇宙的時間尺度下,人類(智人)從誕生至今存在的時間不到其當前年齡的0.002%,若將宇宙的138億年壓縮成一年,有文字記錄的整個人類文明史(約5000年)僅存在於最後的45秒。

地球是宇宙中唯一存在生命的星球嗎?

現在我們回到開頭的問題,地球是宇宙中唯一存在生命的星球嗎?這個可能性或許都太低太低了,畢竟生命的形式多種多樣,即使在地球的各種極端條件下也存在着許多微觀生命。

能夠進入“脫水”狀態抵抗強輻射的水熊蟲

理論上能夠“永生”的燈塔水母

生命並不像想象中那麼脆弱,那麼我再問極端一點,人類是宇宙中唯一擁有文明的智慧生命嗎?要回答這個問題,我們還得先看看人類是怎麼出現的。

人類文明出現的條件

我們的家園——地球

我們知道,地球大約誕生於45.4億年前,42億年前形成海洋,40億年前形成穩定固態地殼,約35億年前生命在深海熱泉附近出現,光合作用生物隨後出現並逐步擴散到淺海和陸地,生物多樣性不斷增加。而讓地球能夠誕生並孕育人類這樣的智慧生命,是在無數個恰到好處的條件共同作用的結果:

① 行星處於宜居帶內

行星距離其恆星不遠不近,使得表面溫度能允許液態水穩定存在,地球正好位於太陽系的“金髮姑娘區”(Goldilocks Zone)。

② 有一個穩定的恆星

太陽是一顆處於主序階段的G型黃矮星,壽命長達約100億年,提供了長期穩定的光和熱輸出,爲生命的緩慢演化提供了足夠的時間窗口, 太陽亮度波動穩定,避免了地球氣候的災難性劇變。

③ 在星系的“好位置”

地球位於銀河系的“郊區”,遠離恆星密集的銀河系中心區域,避免因超新星爆發、伽馬射線暴等極端天體事件頻繁發生而輕易摧毀生命,太陽系圍繞銀河系中心的軌道也相對穩定,不會穿越危險區域。

④ 合適的質量與引力

地球質量足夠大,其引力能束縛住一個濃厚的大氣層,用於呼吸、保溫(溫室效應)和阻擋輻射,但又沒有大到成爲像木星那樣的氣態巨行星。

⑤ 無形的磁場“護盾”

地球擁有一個由熔融鐵覈對流產生的強大磁場(磁層)。這個磁場偏轉了來自太陽風(帶電粒子流)和宇宙射線的大部分高能粒子,保護了大氣層不被剝離,並保護地表生命免受輻射傷害。

⑥ 活動的板塊構造

地球的地殼是活動的,板塊運動驅動了碳循環:通過火山活動將二氧化碳等氣體重新釋放回大氣,又通過造山運動等將其吸收回岩石,這個機制在數百萬年的時間尺度上調節着全球溫度,防止地球陷入失控的溫室效應或全球冰封。

⑦ 適宜的大氣層

地球大氣層不僅提供了生命必需的氧氣、氮氣和二氧化碳,還通過溫室效應(主要由水汽、二氧化碳等負責)使全球平均氣溫保持在舒適的範圍內。

⑧ 一個巨大的衛星——月球

月球的巨大引力穩定了地球的自轉軸傾角,防止其發生混亂的擺動,使得地球擁有相對穩定的季節和氣候,爲生命長期演化提供了穩定的環境。月球引起的潮汐推動了早期生命從海洋向陸地的過渡,也促進了海洋養分的循環。

⑨ 行星“守護神”——木星

木星憑藉其巨大的引力,吸引並捕獲了大量可能撞擊地球的小行星和彗星,極大地降低了地球被致命天體撞擊的頻率。

如果以上條件你都滿足了,那麼先恭喜你,你擁有了誕生穩定的生命形式和生態系統的條件,但距離孕育出智慧生命還遠遠不夠,你還需要以下幾個“外掛”。

① 複雜的多細胞生命

地球生命有超過一半的歷史都是單細胞生物,多細胞化是一個重大的演化飛躍,它允許了細胞分化和功能特化,是形成複雜生物體的前提。

② 高度智能的大腦

生命擁有一個足夠複雜、能處理抽象信息、解決問題和具備情景記憶的大腦,這需要巨大的能量消耗(占人體能耗的20%~25%),因此必須有強大的進化壓力來抵消這個能量代價。能夠進行復雜的社會互動、使用和製造工具、在多變環境中尋找食物的需求等。

③ 發達的感官與操控器官

對於人類來說是視覺和雙手,沒有能精確操控環境的手指或類似器官,即使有再聰明的大腦,也無法制造出複雜的工具和技術。海豚也非常聰明,但它們沒有可以精細操作的手。

非常好,你現在已經基本上搓出了一個“智慧生命”,不過要讓這個生命成爲“文明”,還需要以下幾個契機。

① 高效的溝通方式

這是文明誕生的最核心條件,高效的溝通方式(如語言文字等)能夠讓知識精確傳遞,可以討論看不見、摸不着的概念(如神靈、宗教、法律),可以將經驗積累進行代際傳遞,而不必一切從頭開始。

② 控制和使用火

火能夠爲生命提供熟食,縮短消化時間,爲大腦提供更多能量。光照和溫暖將延長生命活動的時間、驅趕野獸,提高生存能力。同時,能夠使用火也是冶煉金屬、製造更高效的工具的前提。

③ 農業革命

從狩獵、採集社會到農業社會的轉變,使得人類可以定居下來, 定居帶來了食物盈餘,使得一部分人可以脫離食物生產,成爲工匠、祭司、士兵、統治者,從而促成了社會分工、城市、文化和複雜社會結構的出現。

到這裏,我們才基本上湊齊了創造人類文明的大致條件,但是,你還得保證這個文明向前發展並且不會走向自我毀滅,於是還需要以下幾個最終條件:

① 科學方法的出現

文明要想實現穩定地向前發展,僅僅有技術經驗是不夠的,需要一種系統性的認識世界和驗證知識的方法:觀察 -> 假設 -> 實驗 -> 理論。 這種理性、客觀的思維方式是促進文明正確發展的基礎。

② 能夠應對外部威脅

雖然已經有了木星和月球這種超級保護,但文明還是得具備避免被偶然的小行星撞擊、超級火山噴發、伽馬射線暴等全球性災難毀滅的應急生存能力(如基因備份、移居太空等)。

③ 克服內部危機

這是“大過濾器”理論中一個非常關鍵的假設。一個文明必須有能力管理自己創造出的強大技術,避免因戰爭、環境污染、資源枯竭、人工智能失控等問題而自我毀滅。

終於,一個完美的人類文明誕生了!

宇宙級的“大過濾器”

現在我們將所有這些條件串聯起來,就得到了一個令人敬畏的“過濾器鏈”:合適的行星 -> 生命誕生 -> 複雜多細胞生命 -> 高智能大腦 -> 操控器官與語言 -> 用火與農業 -> 科學方法 -> 長期生存不自我毀滅, 每一個箭頭都可能是一個概率極低的“大過濾器”。即使前面所有步驟都在宇宙中普遍發生,但只要有一個步驟是極度困難的,就足以讓可觀測的宇宙顯得如此“寂靜”。

以人類誕生的條件來看,智慧文明是極其稀有的,且存在非常多的偶然和巧合性,這或許就是爲什麼我們至今沒有找到任何地外文明證據的原因——我們可能既是宇宙中的幸運兒,也是孤獨的先行者。

當然,以上都是基於人類目前的認知來分析的。人類對宇宙的瞭解還知之甚少,也許直到人類滅亡的那天,也無法揭開宇宙的真相。

“宇宙情花”玫瑰星雲

在浩瀚的宇宙面前,人類是如此的渺小而微不足道。有人可能會問,思考這些虛無縹緲的問題有什麼意義?科幻作品《三種命運》中曾寫道:“如果人們停止了幻想,如果他們不面向宇宙的奇蹟,那麼這就是人類衰落的真正徵兆。”

文章結尾,分享一個我很喜歡的視頻:

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com