如果说科学史的星空中有几颗永不黯淡的巨星,那么杨振宁无疑是其中最为绚烂的华人姓名。他不仅是诺贝尔奖得主,更是与牛顿、爱因斯坦比肩的物理学巨匠。而他的传奇,早在学生时代就已拉开惊世骇俗的序幕。

神童初现:锋芒毕露的少年时代

杨振宁的天才,几乎是“与生俱来”的。

家学渊源,数学启蒙极早:1922年出生于安徽合肥,其父杨武之是著名数学家,中国现代数学的先驱。在父亲的熏陶下,杨振宁的数学天赋被早早点燃。他4岁开始认字,一年内就认识了3000多个汉字。当别的孩子还在玩泥巴时,他已经沉浸在数学的奇妙世界里。

杨振宁和他的母亲

“杨大头”的绰号:因为脑袋里装的知识远超同龄人,同学们给他起了个外号叫“杨大头”。这不仅是戏称,更是对他惊人学识的直接印证。

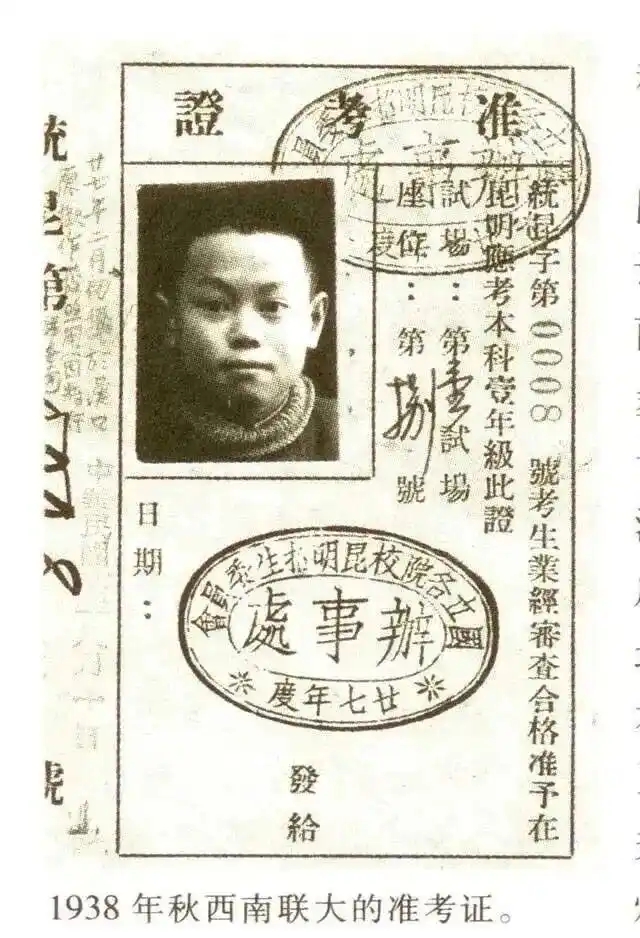

高二直接考取联大:1938年,年仅16岁的杨振宁正在读高二。听闻因抗战南迁的西南联合大学开始招生,他抱着试一试的心态报考。在没有高中毕业文凭的情况下,他竟以极其优异的成绩被直接录取!西南联大有多牛呢,这是一所中国抗日战争开始后高校内迁设于昆明的一所综合性大学。1937年11月1日,由国立北京大学、国立清华大学、私立南开大学在长沙组建成立的国立长沙临时大学在长沙开学(这一天也成为西南联大校庆日)。由于长沙连遭日机轰炸,1938年2月中旬,经中华民国教育部批准,长沙临时大学分三路西迁昆明。1938年4月,改称国立西南联合大学。这在当时是轰动一时的新闻,其天才之名不胫而走。

大学时代:“天才”之名响彻联大

在群星璀璨的西南联大,杨振宁的光芒丝毫未被掩盖。

“万事通”和“老师宠儿”:他不仅在物理和数学上表现突出,国文和英文也极为出色。他的考卷常常被作为“标准答案”在同学间传阅。教授们对他青睐有加,物理学家吴有训、数学家陈省身等都对他寄予厚望。

许渊冲

著名翻译家许渊冲说,杨振宁是西南联大成绩最好的学生。英文考试杨振宁考第一,得80分;许渊冲考第二,得79分。此外,杨振宁物理考100分,微积分能得99分。杨振宁是天才”成了联大师生中公认的事实。

从化学到物理的果断抉择:他最初报考的是化学系,但在自学了物理后,深感这才是自己的终极使命,旋即果断转入物理系。这一决定,改变了整个物理学的进程。

大师引路:破格录取的清华研究生

1942年,20岁的杨振宁从联大毕业,随即进入清华大学研究院攻读硕士。他的才华得到了清华物理系主任叶企孙的极高评价。在叶先生的全力支持下,他获得了宝贵的“庚子赔款”留美奖学金(是20世纪初美英等国将《辛丑条约》规定的不平等赔款部分退还给中国,并限定用于文化教育事业的举措。),成为了全国物理专业惟一被录取的留美生。

当时,他渴望投奔世界顶尖物理学家、“原子弹之父”恩里科·费米。然而,由于保密规定,他无法找到费米的具体工作地点。但他没有放弃,转而申请普林斯顿大学,并在申请材料中附上了联大老师们的推荐信。这些推荐信里充满了对这位中国天才的最高赞誉,最终打动了普林斯顿,使他成功被录取。

费米

博士生涯:让“原子弹之父”惊叹的年轻人

1945年,杨振宁踏上赴美之旅,他原本希望跟随费米从事实验物理研究。费米被他执着的求学精神感动,但因自己所在的阿贡国家实验室不接收外国人,便将他推荐给了另一位理论物理大师——“氢弹之父”爱德华·泰勒。

在芝加哥大学,杨振宁的天才再次让大师们震惊。

泰勒曾回忆说,杨振宁在研究生期间所掌握的理论物理知识,“已经等同于甚至超过了一般大学教授的水平”。

他仅用短短几年就获得了博士学位,其博士论文被公认为是那个时代的杰作。

然而,一个有趣的插曲是,杨振宁最初想做实验物理,但他在实验室的表现却显得有些“笨手笨脚”,以至于流传着“哪里有爆炸,哪里就有杨振宁”的笑谈。这次“挫败”反而让他认清了自己的真正天赋在于理论物理,从而彻底转向,最终在理论的天空中翱翔至巅峰。

杨•米尔斯场理论的诞生

1954年,杨振宁和米尔斯合作发表了非阿贝尔规范场论,也称作“杨-米尔斯场理论”。此后,规范场的研究进入了一个崭新阶段,“杨-米尔斯规范场”论成为20世纪物理学最为重要的成就之一,这个成果可以统一描述强相互作用、弱相互作用与电磁作用,其'对称性支配相互作用'思想成为标准模型的底层逻辑。可以说,杨-米尔斯理论已经与相对论并列,成为物理学研究中不可或缺的理论。而后续通过对这一结果的研究与证明,催生了13位诺贝尔奖获得者。

横空出世——诺贝尔奖的产生

在1956年之前,物理学界坚信一条铁律——“宇称守恒”。你可以把它通俗地理解为:自然规律不分左右,一个物理过程与其在镜子里的影像,应该遵循完全相同的法则。这就像你的左手和右手,虽然方向相反,但结构对称。

然而,当时一个叫“θ-τ之谜”的难题困扰着所有物理学家:实验中发现了两种粒子(θ和τ),它们性质完全相同,看起来就是同一种粒子,但衰变方式却不同,一个衰变成两个π介子,另一个衰变成三个。根据宇称守恒定律,它们不可能是同一种粒子。

这个矛盾让顶尖科学家们一筹莫展。

石破天惊的假设

此时,杨振宁和李政道这两位年轻的中国物理学家,做出了一个极为大胆的猜想:“也许在“弱相互作用”(支配粒子衰变的力)中,宇称根本就不守恒呢?也就是说,在微观粒子的世界里,宇宙天生就是区分左右的!θ和τ其实就是同一种粒子,只是在衰变时表现出了左右不对称。

杨振宁和李政道

这个想法在当时堪称“离经叛道”。但他们没有止步于猜想,而是在1956年6月发表了论文,并精心设计了几个可供实验验证的方案,向实验物理学家发出了挑战书。

一锤定音的实验

另一位华裔物理学家吴健雄看到了这篇论文,并敏锐地意识到其重要性。她立即暂停了度假,领导了一个实验小组,进行了一项极其精巧的实验:她观察在极端低温下,钴-60原子核在β衰变(一种弱相互作用)时发射出的电子方向。

吴健雄

结果震惊了世界:绝大多数电子都飞向了同一个特定的方向,就像宇宙本身是个“右撇子”!这明确无误地证明,在弱相互作用里,左右并不对称,宇称不守恒了!

史无前例的诺贝尔速度

这个发现彻底颠覆了物理学的基础观念。由于它的重要性,诺贝尔奖委员会以闪电般的速度做出回应:

1956年6月:杨振宁与李政道提出理论。

1957年1月:吴健雄的实验证实了他们的理论。

1957年10月:杨振宁与李政道被授予诺贝尔物理学奖。

从理论提出到荣获诺贝尔奖,仅用了大约一年半的时间,这在诺贝尔史上极为罕见。1957年12月,两位年轻的中国科学家站在了斯德哥尔摩的领奖台上,为华人科学界写下了最辉煌的一页。这一成就,不仅是他们个人的荣耀,更是人类探索自然规律道路上的一座伟大里程碑。

然而,在与李政道长期的合作中,关于论文署名次序的矛盾逐渐积累。据李政道回忆,甚至在获得诺贝尔奖后,颁奖的姓名顺序也引发不快。1962年,两人因《纽约客》杂志一篇关于他们合作的文章再次发生激烈争执,最终导致关系彻底破裂,从此分道扬镰。奥本海默对此深感惋惜,甚至尖锐地评论说:"李政道应该不要再做高能物理,而杨振宁应该去看看精神医生。"

奥本海默

人际关系

如果说杨振宁的个人成就举世睹目,他的家族更是不同寻常

1. 父系:书香门第与学术奠基人

父亲:杨武之 - 中国第一代代数学家,芝加哥大学博士,曾任清华大学和西南联合大学数学系主任,现代代数在中国的引路人,培养了包括华罗庚在内的众多数学家,是杨振宁的学术导师和人格榜样。

母亲:罗孟华 - 尽管教育水平有限,但她以坚强的性格和传统的文化修养,在战乱中独立抚养子女,给予杨振宁深厚的母爱和文化影响,对其性格形成产生了重要影响。

2. 妻系:军政世家与历史浮沉

杨振宁的家族关系,通过他的婚姻,与中国的军政历史紧密相连。

原配夫人:杜致礼- 她是国民党著名将领杜聿明的长女。杜聿明是蒋介石的嫡系爱将,曾指挥中国远征军入缅作战,在淮海战役中被俘。杜致礼本人气质优雅,富有艺术才华,与杨振宁在美国相伴53年,是他科学生涯中最重要的伴侣。

岳父:杜聿明- 这位曾经的国民党陆军中将,在新中国后经过改造成为全国政协委员。这使得杨振宁的家族背景横跨了国共两党。

岳母:曹秀清 - 一位非常精明强干的女性。在杜聿明被俘后,她独自支撑家庭,后辗转赴美。在中美关系缓和后,她又积极促成杜聿明与杨振宁夫妇的联系,成为了连接海峡两岸的特殊纽带。

现任夫人:翁帆 - 2004年,82岁的杨振宁与28岁的翁帆女士结婚。这段年龄差距巨大的婚姻曾引起广泛关注。如今,他们已携手走过近二十年,翁帆的陪伴对杨振宁晚年的生活与工作起到了至关重要的支持作用。

与新中国科学家的情谊

杨振宁与"两弹元勋"邓稼先是自幼相识的挚友。1971年,杨振宁首次重返新中国时,列出的最想见的人员名单中第一位就是邓稼先。当时,杨振宁急切地想通过邓稼先确认,中国的原子弹是否完全由中国人自己制造出来。

科学巨匠的交流阿尔伯特·爱因斯坦

在普林斯顿高等研究院曾是同事,并在统计力学方面有过交流。杨振宁因听不懂爱因斯坦的口音,交流存在一些障碍。

杨振宁先生曾用"耄耋新事业,东篱归根翁"的诗句来表达自己晚年回归祖国、开启新事业的决心与情怀。他的回归,绝不仅仅是叶落归根,更是将他深厚的学识、广阔的国际视野和毕生的积累,毫无保留地奉献给了祖国的科教事业,深刻地影响了清华大学乃至中国基础科学的发展。

最终,杨振宁于2025年10月18日逝世于北京,享年103岁。

更多游戏资讯请关注:电玩帮游戏资讯专区

电玩帮图文攻略 www.vgover.com