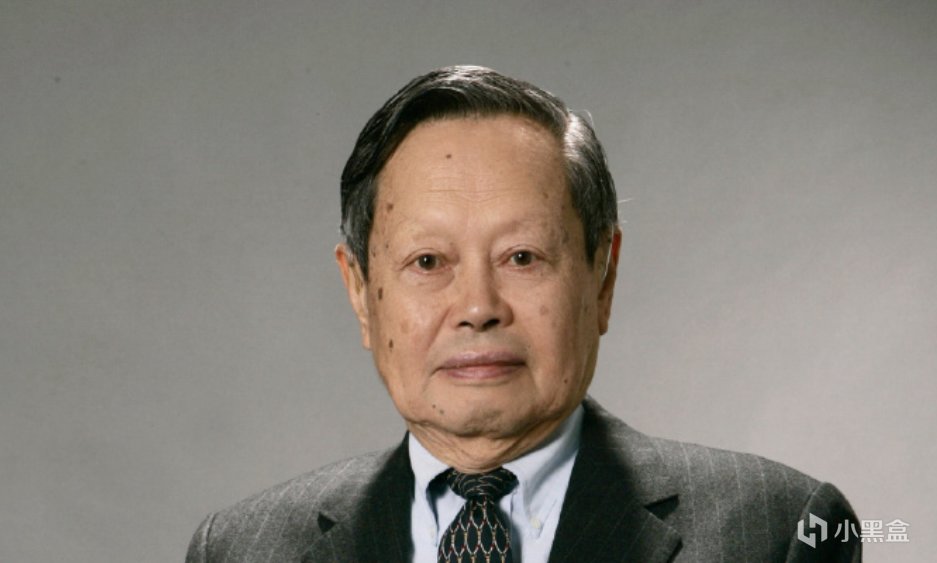

10月18日,据清华大学官方消息,享誉世界的物理学家、诺贝尔物理学奖获得者、中国科学院院士杨振宁先生,因病于今天中午12时00分在北京逝世,享年103岁。杨振宁先生对世界的贡献巨大,提出的杨-米尔斯规范场理论、弱相互作用中宇称不守恒被公认为20世纪后半叶物理学最重要的成就之一,自1971年起推动中国学者赴外深造,晚年回国后在清华大学全职工作,将个人收入用于引进顶尖学者和培养学生,并直接推动姚期智等顶级科学家归国,为中国科技发展同样贡献巨大!

1922年,杨振宁出生于安徽合肥的一个书香世家,

父亲杨武之为中国早期数学家和数学教育家,籍贯安徽凤阳,

在杨振宁6岁时,杨武之获得美国芝加哥大学博士。

1929年,杨武之完成学业后回到祖国,在清华大学担任数学系教授,

年幼的杨振宁随家人迁入北平的清华园,

邻居是清华大学哲学系教授邓以蜇,玩伴则是邓以蜇的儿子“两弹一星”元勋邓稼先,

这种独特的成长环境,也让杨振宁自幼便沉浸在浓厚的学术氛围中。

父亲杨武之是杨振宁的启蒙老师,不仅亲自传授现代科学知识,

还聘请家庭教师教导杨振宁《孟子》和唐诗宋词,给杨振宁打下深厚的人文基础。

1937年,杨振宁随父亲一起南迁,

清华大学、北京大学和南开大学的师生最终在昆明汇合,组成了国立西南联合大学,

尽管物质条件极为艰苦,但这里却汇聚了中国最顶尖的学者和最聪颖的学生,

1938年,年仅16岁的杨振宁以高二同等学力考入西南联大,

在备考期间,他自学物理时发现了自己真正的兴趣,

所以在入学后不久便从化学系转入了物理系,很快杨振宁的才华就凸显出来,

同学许渊冲回忆“杨振宁是西南联大成绩最好的学生”!

在西南联大,杨振宁遇到了两位对他整个学术生涯影响至深的导师,

第一位是吴大猷教授,吴大猷是当时国内最早从事现代量子力学研究的先驱,

他指导了杨振宁的学士论文《群论与多原子分子的振动》,

在论文准备过程中,杨振宁通过父亲杨武之的指点学习群论,

开启通往对称性原理的大门,这篇论文成为杨振宁学术生涯的起点,

同时也直接关系到杨振宁日后获得诺贝尔奖以及提出杨-米尔斯理论的工作。

第二位对杨振宁影响极大的老师是王竹溪教授,王竹溪是统计力学领域的权威,

他指导了杨振宁的硕士论文《超晶格统计理论探究》,

在王竹溪的引导下,杨振宁对统计物理的兴趣日益浓厚,

而统计力学由此成为贯穿杨振宁学术生涯的另一大核心研究领域。

正是在西南联大的学习,让杨振宁走上了学术之路,

吴大猷和王竹溪两位老师为他指明的对称原理和统计力学两大方向,

成为杨振宁此后四十年的主要研究领域。

1945年,杨振宁凭借优异的成绩考取了第六届庚子赔款公费留美资格,

同年11月,杨振宁抵达美国,然后进入芝加哥大学物理系深造,

希望追随当时物理学界的巨擘恩里科·费米(Enrico Fermi)教授。

费米

芝加哥的费米学派是全球最有影响力的物理学研究团体之一,

核心领袖为杨振宁的恩师费米教授,曾在1938年获得诺贝尔物理学奖,

费米本人是罕有的在理论物理和实验物理两方面都达到顶峰的学者,

这种“文武双全”的特质深刻影响了整个费米学派,包括杨振宁在内等六位物理学奖先后获得诺贝尔奖。

一开始,杨振宁认为实验物理对积贫积弱的中国更为重要,

因此在加速器实验室工作了近20个月,

但是杨振宁很快意识到自己在动手操作方面并非天赋异禀,所以又将重心转回了理论物理。

《奥本海默》剧照 左:爱德华泰勒

1948年,杨振宁在“氢弹之父”爱德华·泰勒的指导下,

以一篇关于核反应角分布的论文获得博士学位,毕业后在芝加哥大学担任了一年讲师,

第二年前往新泽西州的普林斯顿高等研究院,开启杨振宁学术生涯最辉煌的篇章。

普林斯顿高等研究院IAS是全世界最知名的纯理论研究机构,

这里是爱因斯坦晚年工作的地方,堪称“象牙塔中的象牙塔”

也是众多学者心目中的学术圣地,没有教学任务、没有摊派横向项目,

为全球顶尖学者提供“纯粹思考”的环境,学者无需授课或申请经费,

杨振宁的学术生涯在IAS足足度过了17年的黄金岁月,

与他相伴的则是同样才华横溢的物理学家李政道,

时任院长的原子弹之父奥本海默曾说,他最喜欢看到的景象,就是杨、李二人在普林斯顿的草坪上边走边辩论。

二十世纪五十年代中期,粒子物理学界被所谓的“θ-τ之谜”所困扰,

它直接挑战了当时被视为物理学基石之一的宇称守恒定律,

θ 粒子和 τ 粒子拥有完全相同的质量和寿命,但衰变后的产物却具有相反的宇称,

如果按照宇称守恒定律,这两种粒子衰变后产物既然宇称相反,那么这两种粒子必定是不同的。

面对这样的谜题,大多数物理学家最初的思路是尽力维护宇称守恒的普适性,

试图寻找 θ 和 τ 在其他性质上的细微差别,但是都一无所获,

但杨振宁和李政道没有试图去修补现有理论以适应数据,

而是提出了一个石破天惊的质疑:宇称守恒定律本身是否具有普适性?

1956年,杨振宁和李政道对前人实验数据进行了彻底的审视和批判性分析后,

他们两人正式提出了一个足够颠覆物理学界的观点——

θ 和 τ 本就是同一种粒子(即 K 介子),

它之所以表现出两种衰变模式,恰恰是因为在导致其衰变的弱相互作用中,宇称并不守恒。

同年,两人发表论文《弱相互作用中的宇称守恒质疑》,

大胆假设在弱相互作用中宇称可能不守恒,并提出了具体的实验方案来验证,

这个想法在当时被认为是离经叛道,物理学大师泡利甚至打赌说如果这是真的,他就把自己的帽子吃掉。

1956年底,著名实验物理学家吴健雄毅然接受了挑战,

她在极低温(接近绝对零度)和强磁场下,观察极化钴-60原子核β衰变时射出的电子方向:

如果宇称守恒,那么向左和向右发射的电子数应该对称;

如果宇称不守恒,则会出现不对称分布。

1957年初,实验结果清晰显示,电子发射方向存在显著的不对称性,

直接从实验确凿地证明了在弱相互作用中宇称确实不守恒。

这个发现也彻底颠覆了物理学界对对称性的认知,

我们知道诺奖颁布往往具有滞后性,从成果发表到获奖可能需要20年左右的时间,

而这一次由于杨振宁的成果极具颠覆性,

瑞典皇家科学院在1957年同年就将诺贝尔物理学奖授予杨振宁和李政道。

吴健雄

拿诺奖可能是每位科学家人生巅峰,但是对于杨振宁来说,

1957年获得诺奖的弱相互作用中宇称不守恒,只是他众多诺奖级的成果之一,

根据杨老自己的说法,他一生最重要的工作,

其实是1954年与罗伯特·米尔斯合作提出的非阿贝尔规范场论,也就是“杨-米尔斯理论” ,

理论核心思想是将描述电磁力的U(1)规范理论(即量子电动力学),

推广至描述弱力和强力的SU(2)、SU(3)等非阿贝尔规范群,

从而为统一自然界基本相互作用提供了数学框架。

杨-米尔斯理论本身是个极具美学的理论,

意味着自然界中每一种基本的对称性,都必然对应着一种传递相互作用的力,

但是这个理论在诞生之初却面临着致命缺陷,因为杨振宁预言传递力的粒子必须是零质量的,

而实验中观测到的传递弱相互作用和强相互作用的粒子却具有质量,

因此在长达十多年的时间里,杨-米尔斯理论虽然构造非常精妙,却与现实脱节。

转机出现在二十世纪六十年代,随着“自发对称性破缺”机制的提出(08年诺奖),

物理学家们终于理解了这个现象,假设宇宙中弥漫着一种不可见的希格斯场,

这个场的特殊之处在于,其能量最低的状态真空下不是对称的,

这种对称性自发破缺 使得某些规范玻色子在与希格斯场相互作用时“获得”了质量。

希格斯场的量子激发就是希格斯玻色子(13年诺奖),后来被大型强子对撞机发现,为希格斯机制提供了强有力的实验证据。

希格斯

在量子场论中,如果直接计算某些过程往往会得到无穷大的结果,这显然不合理,

重整化则主要用来系统地处理这些无穷大,从而得到有限且可与实验比较的物理预言,

当时的物理学家普遍认为,像电弱统一理论这样的非阿贝尔规范理论(杨-米尔斯理论属于此类)可能是不可重整的,

也就是其中的无穷大无法被消除,这会使得理论无法做出精确预言,从而缺乏实际应用价值。

到了1971年,特·胡夫特和导师韦尔特曼成功证明了包含希格斯机制的杨-米尔斯理论(即电弱统一理论)是完全可以重整化的,

这项工作为整个电弱统一理论乃至标准模型扫清了最大的数学障碍,

让杨-米尔斯理论成为一个自洽且可计算的理论框架,这项工作也获得了1999年的诺奖。

所以说,获得诺奖只是杨振宁学术生涯的成就之一,

他的杨-米尔斯理论已经成为20世纪理论物理学的里程碑,直接催生了多项诺贝尔奖成果,

而且在数学领域也激发了大量研究,多位菲尔兹奖得主的研究工作也与杨-米尔斯理论有关。

除了以上两项震古烁今的成就,

杨振宁还在统计物理和凝聚态物理领域做出了一系列奠基性的贡献,

比如在普林斯顿期间,他与李政道合作阐明了相变理论中的“李-杨圆定理”,

还独立提出了“非对角长程序”(ODLRO)的概念,为理解超导和超流等宏观量子现象提供了理论基础,

1967年,杨振宁还发现了一个描述一维量子多体系统散射性质的关键方程,后被称为“杨-巴克斯特方程”,

这个方程不仅对物理学中的可积模型研究至关重要,还意外地推动了数学中量子群等领域的发展,成为物理与数学交叉的典范!

1966年,成名已久的杨振宁选择离开了普林斯顿高等研究院,

前往纽约州立大学石溪分校,担任爱因斯坦讲座教授,

在石溪,杨振宁亲手创立了理论物理研究所,并担任首任所长,

研究所后来为纪念他的贡献而更名为“杨振宁理论物理研究所”,

杨振宁前半生渡过了纯粹的理论研究生涯,之后则逐渐过渡为培养后学、建设学术机构的学术领袖,

在普林斯顿的17年里,他没有指导过研究生,

而在在石溪的33年里,他开始系统地培养年轻一代的物理学家,

将他们带入“有血有肉的活的物理学”之中,直到1999年才正式退休。

与此同时,杨振宁还有一项历史级的成就,就是参与中美学术破冰之旅。

杨振宁的父亲杨武之是一位爱国知识分子,有着深厚的家国情怀,

杨武之曾在1957、1960、1964年三度前往日内瓦与儿子杨振宁相聚,

向他介绍新中国的发展情况,这几次会面,极大地影响了杨振宁对祖国的看法。

1971年,在中美关系解冻的微妙时刻,杨振宁以华人身份踏上了阔别26年的故土,

成为访问新中国的第一位美籍华裔知名学者,这趟旅程被誉为“破冰之旅”,

此后掀起了一股海外华人学者回国访问的热潮,

杨振宁利用自己在科学界的影响力,亲自募集资金资助近百名中国学者赴美进修,

这些学者后来大多成为中国科技发展的中坚力量,

杨振宁有意识地将自己的科学声望转化为一种强大影响力,在中美之间扮演了无可替代的桥梁角色,

此时的他已经超越了一位传统科学家的范畴,

而是以一种现代的方式,践行中国古代“士大夫”兼济天下的情怀,将个人成就与民族复兴紧密相连。

杨振宁与岳父、岳母

2003年,在相伴53年的妻子杜致礼病逝后,

81岁的杨振宁做出了一个最终的决定:叶落归根。

他辞去了在美国的职务,正式定居于他童年成长的清华大学,

住进了一栋名为“归根居”的别墅,同时担任清华大学高等研究中心,

希望把这里打造成像IAS普林斯顿高等研究院一样的学术殿堂。

晚年的杨振宁也成为中国科学界的“定海神针”和战略顾问,

比如他曾公开反对斥巨资建造超大对撞机,认为在当前发展阶段,这些宝贵的资源应投入到更急需、更能产生实际效益的领域。

2004年,杨振宁邀请图灵奖获得者、普林斯顿大学终身教授姚期智去清华任教,

当时姚期智毅然决然辞去了普林斯顿大学的终身教职,

卖掉了美国的房子,全职加盟清华大学,

姚期智同样把精力花在教书育人上面,他发现国内一流大学的学生虽然聪明,

但是受限于师资力量和教学方法,创新能力和批判性思维相对不足,

于是姚期智在2005年创立了著名的“清华大学计算机科学实验班”,即享誉国内外的“姚班”,

培养了旷视科技三位联合创始人印奇、唐文斌、杨沐,小马智行创始人楼天城等多位科技领袖,

2010年,姚期智又牵头成立了清华大学交叉信息研究院(叉院),

培养了鬲融、陈丹琦、马腾宇、李远志等多位年轻学者。

2015年和2016年,杨振宁和姚期智先后放弃美国国籍,两人同在2016年转为中国科学院院士。

纵观杨振宁的百岁人生,从二十世纪物理学之巅的科学巨匠,

到心系故土、兼济天下的爱国知识分子,

从颠覆物理学基本认知的宇称不守恒定律,

到成为现代粒子物理标准模型基石的杨-米尔斯理论,

他的科学成就深刻地改变了人类对宇宙基本规律的理解,

影响更是贯穿了数代物理学人,并催生了多项诺贝尔奖。

然而,他的贡献远不止于纯粹的理论探索,

在中美关系破冰的关键时刻,他化身沟通的桥梁;

在中国科技事业追赶的年代,他倾力提携后学;

在耄耋之年,他毅然选择叶落归根,以自己在清华园的最后二十年,

为中国的顶级人才培养和科研战略规划殚精竭虑,成为了中国科学界真正的定海神针。

杨振宁先生的一生,是智慧与风骨的完美融合,

他将个人的学术追求与家国民族的命运紧密相连,为世人留下了一份无比宝贵的科学与精神遗产。

更多游戏资讯请关注:电玩帮游戏资讯专区

电玩帮图文攻略 www.vgover.com