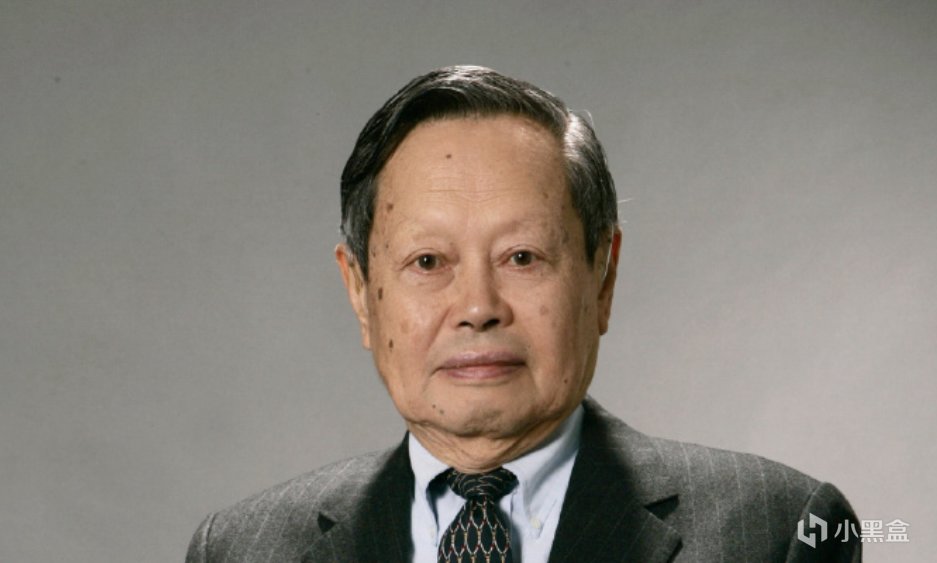

10月18日,據清華大學官方消息,享譽世界的物理學家、諾貝爾物理學獎獲得者、中國科學院院士楊振寧先生,因病於今天中午12時00分在北京逝世,享年103歲。楊振寧先生對世界的貢獻巨大,提出的楊-米爾斯規範場理論、弱相互作用中宇稱不守恆被公認爲20世紀後半葉物理學最重要的成就之一,自1971年起推動中國學者赴外深造,晚年回國後在清華大學全職工作,將個人收入用於引進頂尖學者和培養學生,並直接推動姚期智等頂級科學家歸國,爲中國科技發展同樣貢獻巨大!

1922年,楊振寧出生於安徽合肥的一個書香世家,

父親楊武之爲中國早期數學家和數學教育家,籍貫安徽鳳陽,

在楊振寧6歲時,楊武之獲得美國芝加哥大學博士。

1929年,楊武之完成學業後回到祖國,在清華大學擔任數學系教授,

年幼的楊振寧隨家人遷入北平的清華園,

鄰居是清華大學哲學系教授鄧以蜇,玩伴則是鄧以蜇的兒子“兩彈一星”元勳鄧稼先,

這種獨特的成長環境,也讓楊振寧自幼便沉浸在濃厚的學術氛圍中。

父親楊武之是楊振寧的啓蒙老師,不僅親自傳授現代科學知識,

還聘請家庭教師教導楊振寧《孟子》和唐詩宋詞,給楊振寧打下深厚的人文基礎。

1937年,楊振寧隨父親一起南遷,

清華大學、北京大學和南開大學的師生最終在昆明匯合,組成了國立西南聯合大學,

儘管物質條件極爲艱苦,但這裏卻匯聚了中國最頂尖的學者和最聰穎的學生,

1938年,年僅16歲的楊振寧以高二同等學力考入西南聯大,

在備考期間,他自學物理時發現了自己真正的興趣,

所以在入學後不久便從化學系轉入了物理系,很快楊振寧的才華就凸顯出來,

同學許淵衝回憶“楊振寧是西南聯大成績最好的學生”!

在西南聯大,楊振寧遇到了兩位對他整個學術生涯影響至深的導師,

第一位是吳大猷教授,吳大猷是當時國內最早從事現代量子力學研究的先驅,

他指導了楊振寧的學士論文《羣論與多原子分子的振動》,

在論文準備過程中,楊振寧通過父親楊武之的指點學習羣論,

開啓通往對稱性原理的大門,這篇論文成爲楊振寧學術生涯的起點,

同時也直接關係到楊振寧日後獲得諾貝爾獎以及提出楊-米爾斯理論的工作。

第二位對楊振寧影響極大的老師是王竹溪教授,王竹溪是統計力學領域的權威,

他指導了楊振寧的碩士論文《超晶格統計理論探究》,

在王竹溪的引導下,楊振寧對統計物理的興趣日益濃厚,

而統計力學由此成爲貫穿楊振寧學術生涯的另一大核心研究領域。

正是在西南聯大的學習,讓楊振寧走上了學術之路,

吳大猷和王竹溪兩位老師爲他指明的對稱原理和統計力學兩大方向,

成爲楊振寧此後四十年的主要研究領域。

1945年,楊振寧憑藉優異的成績考取了第六屆庚子賠款公費留美資格,

同年11月,楊振寧抵達美國,然後進入芝加哥大學物理系深造,

希望追隨當時物理學界的巨擘恩里科·費米(Enrico Fermi)教授。

費米

芝加哥的費米學派是全球最有影響力的物理學研究團體之一,

核心領袖爲楊振寧的恩師費米教授,曾在1938年獲得諾貝爾物理學獎,

費米本人是罕有的在理論物理和實驗物理兩方面都達到頂峯的學者,

這種“文武雙全”的特質深刻影響了整個費米學派,包括楊振寧在內等六位物理學獎先後獲得諾貝爾獎。

一開始,楊振寧認爲實驗物理對積貧積弱的中國更爲重要,

因此在加速器實驗室工作了近20個月,

但是楊振寧很快意識到自己在動手操作方面並非天賦異稟,所以又將重心轉回了理論物理。

《奧本海默》劇照 左:愛德華泰勒

1948年,楊振寧在“氫彈之父”愛德華·泰勒的指導下,

以一篇關於核反應角分佈的論文獲得博士學位,畢業後在芝加哥大學擔任了一年講師,

第二年前往新澤西州的普林斯頓高等研究院,開啓楊振寧學術生涯最輝煌的篇章。

普林斯頓高等研究院IAS是全世界最知名的純理論研究機構,

這裏是愛因斯坦晚年工作的地方,堪稱“象牙塔中的象牙塔”

也是衆多學者心目中的學術聖地,沒有教學任務、沒有攤派橫向項目,

爲全球頂尖學者提供“純粹思考”的環境,學者無需授課或申請經費,

楊振寧的學術生涯在IAS足足度過了17年的黃金歲月,

與他相伴的則是同樣才華橫溢的物理學家李政道,

時任院長的原子彈之父奧本海默曾說,他最喜歡看到的景象,就是楊、李二人在普林斯頓的草坪上邊走邊辯論。

二十世紀五十年代中期,粒子物理學界被所謂的“θ-τ之謎”所困擾,

它直接挑戰了當時被視爲物理學基石之一的宇稱守恆定律,

θ 粒子和 τ 粒子擁有完全相同的質量和壽命,但衰變後的產物卻具有相反的宇稱,

如果按照宇稱守恆定律,這兩種粒子衰變後產物既然宇稱相反,那麼這兩種粒子必定是不同的。

面對這樣的謎題,大多數物理學家最初的思路是盡力維護宇稱守恆的普適性,

試圖尋找 θ 和 τ 在其他性質上的細微差別,但是都一無所獲,

但楊振寧和李政道沒有試圖去修補現有理論以適應數據,

而是提出了一個石破天驚的質疑:宇稱守恆定律本身是否具有普適性?

1956年,楊振寧和李政道對前人實驗數據進行了徹底的審視和批判性分析後,

他們兩人正式提出了一個足夠顛覆物理學界的觀點——

θ 和 τ 本就是同一種粒子(即 K 介子),

它之所以表現出兩種衰變模式,恰恰是因爲在導致其衰變的弱相互作用中,宇稱並不守恆。

同年,兩人發表論文《弱相互作用中的宇稱守恆質疑》,

大膽假設在弱相互作用中宇稱可能不守恆,並提出了具體的實驗方案來驗證,

這個想法在當時被認爲是離經叛道,物理學大師泡利甚至打賭說如果這是真的,他就把自己的帽子喫掉。

1956年底,著名實驗物理學家吳健雄毅然接受了挑戰,

她在極低溫(接近絕對零度)和強磁場下,觀察極化鈷-60原子核β衰變時射出的電子方向:

如果宇稱守恆,那麼向左和向右發射的電子數應該對稱;

如果宇稱不守恆,則會出現不對稱分佈。

1957年初,實驗結果清晰顯示,電子發射方向存在顯著的不對稱性,

直接從實驗確鑿地證明了在弱相互作用中宇稱確實不守恆。

這個發現也徹底顛覆了物理學界對對稱性的認知,

我們知道諾獎頒佈往往具有滯後性,從成果發表到獲獎可能需要20年左右的時間,

而這一次由於楊振寧的成果極具顛覆性,

瑞典皇家科學院在1957年同年就將諾貝爾物理學獎授予楊振寧和李政道。

吳健雄

拿諾獎可能是每位科學家人生巔峯,但是對於楊振寧來說,

1957年獲得諾獎的弱相互作用中宇稱不守恆,只是他衆多諾獎級的成果之一,

根據楊老自己的說法,他一生最重要的工作,

其實是1954年與羅伯特·米爾斯合作提出的非阿貝爾規範場論,也就是“楊-米爾斯理論” ,

理論核心思想是將描述電磁力的U(1)規範理論(即量子電動力學),

推廣至描述弱力和強力的SU(2)、SU(3)等非阿貝爾規範羣,

從而爲統一自然界基本相互作用提供了數學框架。

楊-米爾斯理論本身是個極具美學的理論,

意味着自然界中每一種基本的對稱性,都必然對應着一種傳遞相互作用的力,

但是這個理論在誕生之初卻面臨着致命缺陷,因爲楊振寧預言傳遞力的粒子必須是零質量的,

而實驗中觀測到的傳遞弱相互作用和強相互作用的粒子卻具有質量,

因此在長達十多年的時間裏,楊-米爾斯理論雖然構造非常精妙,卻與現實脫節。

轉機出現在二十世紀六十年代,隨着“自發對稱性破缺”機制的提出(08年諾獎),

物理學家們終於理解了這個現象,假設宇宙中瀰漫着一種不可見的希格斯場,

這個場的特殊之處在於,其能量最低的狀態真空下不是對稱的,

這種對稱性自發破缺 使得某些規範玻色子在與希格斯場相互作用時“獲得”了質量。

希格斯場的量子激發就是希格斯玻色子(13年諾獎),後來被大型強子對撞機發現,爲希格斯機制提供了強有力的實驗證據。

希格斯

在量子場論中,如果直接計算某些過程往往會得到無窮大的結果,這顯然不合理,

重整化則主要用來系統地處理這些無窮大,從而得到有限且可與實驗比較的物理預言,

當時的物理學家普遍認爲,像電弱統一理論這樣的非阿貝爾規範理論(楊-米爾斯理論屬於此類)可能是不可重整的,

也就是其中的無窮大無法被消除,這會使得理論無法做出精確預言,從而缺乏實際應用價值。

到了1971年,特·胡夫特和導師韋爾特曼成功證明了包含希格斯機制的楊-米爾斯理論(即電弱統一理論)是完全可以重整化的,

這項工作爲整個電弱統一理論乃至標準模型掃清了最大的數學障礙,

讓楊-米爾斯理論成爲一個自洽且可計算的理論框架,這項工作也獲得了1999年的諾獎。

所以說,獲得諾獎只是楊振寧學術生涯的成就之一,

他的楊-米爾斯理論已經成爲20世紀理論物理學的里程碑,直接催生了多項諾貝爾獎成果,

而且在數學領域也激發了大量研究,多位菲爾茲獎得主的研究工作也與楊-米爾斯理論有關。

除了以上兩項震古爍今的成就,

楊振寧還在統計物理和凝聚態物理領域做出了一系列奠基性的貢獻,

比如在普林斯頓期間,他與李政道合作闡明瞭相變理論中的“李-楊圓定理”,

還獨立提出了“非對角長程序”(ODLRO)的概念,爲理解超導和超流等宏觀量子現象提供了理論基礎,

1967年,楊振寧還發現了一個描述一維量子多體系統散射性質的關鍵方程,後被稱爲“楊-巴克斯特方程”,

這個方程不僅對物理學中的可積模型研究至關重要,還意外地推動了數學中量子羣等領域的發展,成爲物理與數學交叉的典範!

1966年,成名已久的楊振寧選擇離開了普林斯頓高等研究院,

前往紐約州立大學石溪分校,擔任愛因斯坦講座教授,

在石溪,楊振寧親手創立了理論物理研究所,並擔任首任所長,

研究所後來爲紀念他的貢獻而更名爲“楊振寧理論物理研究所”,

楊振寧前半生渡過了純粹的理論研究生涯,之後則逐漸過渡爲培養後學、建設學術機構的學術領袖,

在普林斯頓的17年裏,他沒有指導過研究生,

而在在石溪的33年裏,他開始系統地培養年輕一代的物理學家,

將他們帶入“有血有肉的活的物理學”之中,直到1999年才正式退休。

與此同時,楊振寧還有一項歷史級的成就,就是參與中美學術破冰之旅。

楊振寧的父親楊武之是一位愛國知識分子,有着深厚的家國情懷,

楊武之曾在1957、1960、1964年三度前往日內瓦與兒子楊振寧相聚,

向他介紹新中國的發展情況,這幾次會面,極大地影響了楊振寧對祖國的看法。

1971年,在中美關係解凍的微妙時刻,楊振寧以華人身份踏上了闊別26年的故土,

成爲訪問新中國的第一位美籍華裔知名學者,這趟旅程被譽爲“破冰之旅”,

此後掀起了一股海外華人學者回國訪問的熱潮,

楊振寧利用自己在科學界的影響力,親自募集資金資助近百名中國學者赴美進修,

這些學者後來大多成爲中國科技發展的中堅力量,

楊振寧有意識地將自己的科學聲望轉化爲一種強大影響力,在中美之間扮演了無可替代的橋樑角色,

此時的他已經超越了一位傳統科學家的範疇,

而是以一種現代的方式,踐行中國古代“士大夫”兼濟天下的情懷,將個人成就與民族復興緊密相連。

楊振寧與岳父、岳母

2003年,在相伴53年的妻子杜致禮病逝後,

81歲的楊振寧做出了一個最終的決定:葉落歸根。

他辭去了在美國的職務,正式定居於他童年成長的清華大學,

住進了一棟名爲“歸根居”的別墅,同時擔任清華大學高等研究中心,

希望把這裏打造成像IAS普林斯頓高等研究院一樣的學術殿堂。

晚年的楊振寧也成爲中國科學界的“定海神針”和戰略顧問,

比如他曾公開反對斥巨資建造超大對撞機,認爲在當前發展階段,這些寶貴的資源應投入到更急需、更能產生實際效益的領域。

2004年,楊振寧邀請圖靈獎獲得者、普林斯頓大學終身教授姚期智去清華任教,

當時姚期智毅然決然辭去了普林斯頓大學的終身教職,

賣掉了美國的房子,全職加盟清華大學,

姚期智同樣把精力花在教書育人上面,他發現國內一流大學的學生雖然聰明,

但是受限於師資力量和教學方法,創新能力和批判性思維相對不足,

於是姚期智在2005年創立了著名的“清華大學計算機科學實驗班”,即享譽國內外的“姚班”,

培養了曠視科技三位聯合創始人印奇、唐文斌、楊沐,小馬智行創始人樓天城等多位科技領袖,

2010年,姚期智又牽頭成立了清華大學交叉信息研究院(叉院),

培養了鬲融、陳丹琦、馬騰宇、李遠志等多位年輕學者。

2015年和2016年,楊振寧和姚期智先後放棄美國國籍,兩人同在2016年轉爲中國科學院院士。

縱觀楊振寧的百歲人生,從二十世紀物理學之巔的科學巨匠,

到心繫故土、兼濟天下的愛國知識分子,

從顛覆物理學基本認知的宇稱不守恆定律,

到成爲現代粒子物理標準模型基石的楊-米爾斯理論,

他的科學成就深刻地改變了人類對宇宙基本規律的理解,

影響更是貫穿了數代物理學人,並催生了多項諾貝爾獎。

然而,他的貢獻遠不止於純粹的理論探索,

在中美關係破冰的關鍵時刻,他化身溝通的橋樑;

在中國科技事業追趕的年代,他傾力提攜後學;

在耄耋之年,他毅然選擇葉落歸根,以自己在清華園的最後二十年,

爲中國的頂級人才培養和科研戰略規劃殫精竭慮,成爲了中國科學界真正的定海神針。

楊振寧先生的一生,是智慧與風骨的完美融合,

他將個人的學術追求與家國民族的命運緊密相連,爲世人留下了一份無比寶貴的科學與精神遺產。

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com