如果說科學史的星空中有幾顆永不黯淡的巨星,那麼楊振寧無疑是其中最爲絢爛的華人姓名。他不僅是諾貝爾獎得主,更是與牛頓、愛因斯坦比肩的物理學巨匠。而他的傳奇,早在學生時代就已拉開驚世駭俗的序幕。

神童初現:鋒芒畢露的少年時代

楊振寧的天才,幾乎是“與生俱來”的。

家學淵源,數學啓蒙極早:1922年出生於安徽合肥,其父楊武之是著名數學家,中國現代數學的先驅。在父親的薰陶下,楊振寧的數學天賦被早早點燃。他4歲開始認字,一年內就認識了3000多個漢字。當別的孩子還在玩泥巴時,他已經沉浸在數學的奇妙世界裏。

楊振寧和他的母親

“楊大頭”的綽號:因爲腦袋裏裝的知識遠超同齡人,同學們給他起了個外號叫“楊大頭”。這不僅是戲稱,更是對他驚人學識的直接印證。

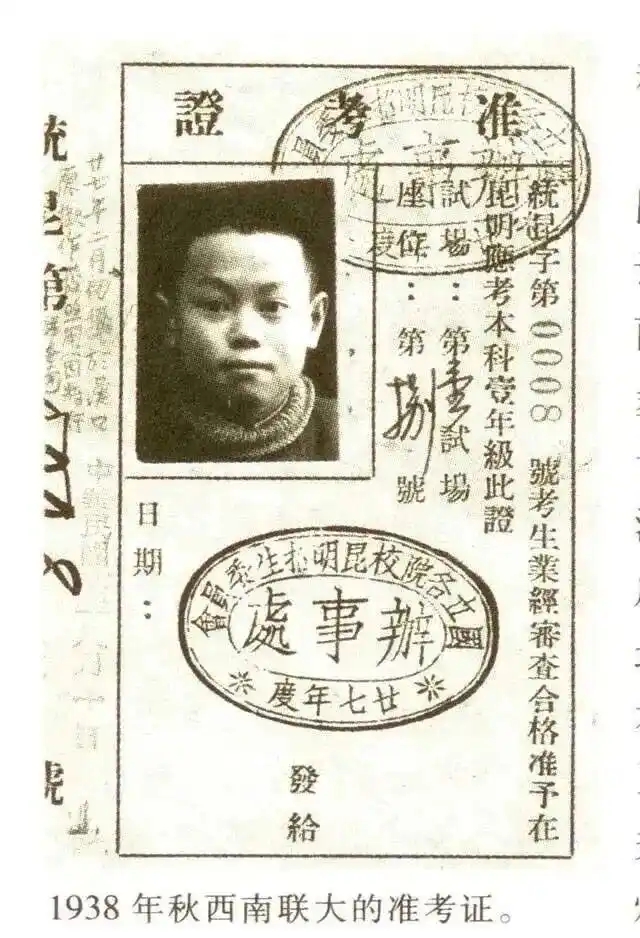

高二直接考取聯大:1938年,年僅16歲的楊振寧正在讀高二。聽聞因抗戰南遷的西南聯合大學開始招生,他抱着試一試的心態報考。在沒有高中畢業文憑的情況下,他竟以極其優異的成績被直接錄取!西南聯大有多牛呢,這是一所中國抗日戰爭開始後高校內遷設於昆明的一所綜合性大學。1937年11月1日,由國立北京大學、國立清華大學、私立南開大學在長沙組建成立的國立長沙臨時大學在長沙開學(這一天也成爲西南聯大校慶日)。由於長沙連遭日機轟炸,1938年2月中旬,經中華民國教育部批准,長沙臨時大學分三路西遷昆明。1938年4月,改稱國立西南聯合大學。這在當時是轟動一時的新聞,其天才之名不脛而走。

大學時代:“天才”之名響徹聯大

在羣星璀璨的西南聯大,楊振寧的光芒絲毫未被掩蓋。

“萬事通”和“老師寵兒”:他不僅在物理和數學上表現突出,國文和英文也極爲出色。他的考卷常常被作爲“標準答案”在同學間傳閱。教授們對他青睞有加,物理學家吳有訓、數學家陳省身等都對他寄予厚望。

許淵衝

著名翻譯家許淵衝說,楊振寧是西南聯大成績最好的學生。英文考試楊振寧考第一,得80分;許淵衝考第二,得79分。此外,楊振寧物理考100分,微積分能得99分。楊振寧是天才”成了聯大師生中公認的事實。

從化學到物理的果斷抉擇:他最初報考的是化學系,但在自學了物理後,深感這纔是自己的終極使命,旋即果斷轉入物理系。這一決定,改變了整個物理學的進程。

大師引路:破格錄取的清華研究生

1942年,20歲的楊振寧從聯大畢業,隨即進入清華大學研究院攻讀碩士。他的才華得到了清華物理系主任葉企孫的極高評價。在葉先生的全力支持下,他獲得了寶貴的“庚子賠款”留美獎學金(是20世紀初美英等國將《辛丑條約》規定的不平等賠款部分退還給中國,並限定用於文化教育事業的舉措。),成爲了全國物理專業惟一被錄取的留美生。

當時,他渴望投奔世界頂尖物理學家、“原子彈之父”恩里科·費米。然而,由於保密規定,他無法找到費米的具體工作地點。但他沒有放棄,轉而申請普林斯頓大學,並在申請材料中附上了聯大老師們的推薦信。這些推薦信裏充滿了對這位中國天才的最高讚譽,最終打動了普林斯頓,使他成功被錄取。

費米

博士生涯:讓“原子彈之父”驚歎的年輕人

1945年,楊振寧踏上赴美之旅,他原本希望跟隨費米從事實驗物理研究。費米被他執着的求學精神感動,但因自己所在的阿貢國家實驗室不接收外國人,便將他推薦給了另一位理論物理大師——“氫彈之父”愛德華·泰勒。

在芝加哥大學,楊振寧的天才再次讓大師們震驚。

泰勒曾回憶說,楊振寧在研究生期間所掌握的理論物理知識,“已經等同於甚至超過了一般大學教授的水平”。

他僅用短短几年就獲得了博士學位,其博士論文被公認爲是那個時代的傑作。

然而,一個有趣的插曲是,楊振寧最初想做實驗物理,但他在實驗室的表現卻顯得有些“笨手笨腳”,以至於流傳着“哪裏有爆炸,哪裏就有楊振寧”的笑談。這次“挫敗”反而讓他認清了自己的真正天賦在於理論物理,從而徹底轉向,最終在理論的天空中翱翔至巔峯。

楊•米爾斯場理論的誕生

1954年,楊振寧和米爾斯合作發表了非阿貝爾規範場論,也稱作“楊-米爾斯場理論”。此後,規範場的研究進入了一個嶄新階段,“楊-米爾斯規範場”論成爲20世紀物理學最爲重要的成就之一,這個成果可以統一描述強相互作用、弱相互作用與電磁作用,其'對稱性支配相互作用'思想成爲標準模型的底層邏輯。可以說,楊-米爾斯理論已經與相對論並列,成爲物理學研究中不可或缺的理論。而後續通過對這一結果的研究與證明,催生了13位諾貝爾獎獲得者。

橫空出世——諾貝爾獎的產生

在1956年之前,物理學界堅信一條鐵律——“宇稱守恆”。你可以把它通俗地理解爲:自然規律不分左右,一個物理過程與其在鏡子裏的影像,應該遵循完全相同的法則。這就像你的左手和右手,雖然方向相反,但結構對稱。

然而,當時一個叫“θ-τ之謎”的難題困擾着所有物理學家:實驗中發現了兩種粒子(θ和τ),它們性質完全相同,看起來就是同一種粒子,但衰變方式卻不同,一個衰變成兩個π介子,另一個衰變成三個。根據宇稱守恆定律,它們不可能是同一種粒子。

這個矛盾讓頂尖科學家們一籌莫展。

石破天驚的假設

此時,楊振寧和李政道這兩位年輕的中國物理學家,做出了一個極爲大膽的猜想:“也許在“弱相互作用”(支配粒子衰變的力)中,宇稱根本就不守恆呢?也就是說,在微觀粒子的世界裏,宇宙天生就是區分左右的!θ和τ其實就是同一種粒子,只是在衰變時表現出了左右不對稱。

楊振寧和李政道

這個想法在當時堪稱“離經叛道”。但他們沒有止步於猜想,而是在1956年6月發表了論文,並精心設計了幾個可供實驗驗證的方案,向實驗物理學家發出了挑戰書。

一錘定音的實驗

另一位華裔物理學家吳健雄看到了這篇論文,並敏銳地意識到其重要性。她立即暫停了度假,領導了一個實驗小組,進行了一項極其精巧的實驗:她觀察在極端低溫下,鈷-60原子核在β衰變(一種弱相互作用)時發射出的電子方向。

吳健雄

結果震驚了世界:絕大多數電子都飛向了同一個特定的方向,就像宇宙本身是個“右撇子”!這明確無誤地證明,在弱相互作用裏,左右並不對稱,宇稱不守恆了!

史無前例的諾貝爾速度

這個發現徹底顛覆了物理學的基礎觀念。由於它的重要性,諾貝爾獎委員會以閃電般的速度做出回應:

1956年6月:楊振寧與李政道提出理論。

1957年1月:吳健雄的實驗證實了他們的理論。

1957年10月:楊振寧與李政道被授予諾貝爾物理學獎。

從理論提出到榮獲諾貝爾獎,僅用了大約一年半的時間,這在諾貝爾史上極爲罕見。1957年12月,兩位年輕的中國科學家站在了斯德哥爾摩的領獎臺上,爲華人科學界寫下了最輝煌的一頁。這一成就,不僅是他們個人的榮耀,更是人類探索自然規律道路上的一座偉大里程碑。

然而,在與李政道長期的合作中,關於論文署名次序的矛盾逐漸積累。據李政道回憶,甚至在獲得諾貝爾獎後,頒獎的姓名順序也引發不快。1962年,兩人因《紐約客》雜誌一篇關於他們合作的文章再次發生激烈爭執,最終導致關係徹底破裂,從此分道揚鐮。奧本海默對此深感惋惜,甚至尖銳地評論說:"李政道應該不要再做高能物理,而楊振寧應該去看看精神醫生。"

奧本海默

人際關係

如果說楊振寧的個人成就舉世睹目,他的家族更是不同尋常

1. 父系:書香門第與學術奠基人

父親:楊武之 - 中國第一代代數學家,芝加哥大學博士,曾任清華大學和西南聯合大學數學系主任,現代代數在中國的引路人,培養了包括華羅庚在內的衆多數學家,是楊振寧的學術導師和人格榜樣。

母親:羅孟華 - 儘管教育水平有限,但她以堅強的性格和傳統的文化修養,在戰亂中獨立撫養子女,給予楊振寧深厚的母愛和文化影響,對其性格形成產生了重要影響。

2. 妻系:軍政世家與歷史浮沉

楊振寧的家族關係,通過他的婚姻,與中國的軍政歷史緊密相連。

原配夫人:杜致禮- 她是國民黨著名將領杜聿明的長女。杜聿明是蔣介石的嫡系愛將,曾指揮中國遠征軍入緬作戰,在淮海戰役中被俘。杜致禮本人氣質優雅,富有藝術才華,與楊振寧在美國相伴53年,是他科學生涯中最重要的伴侶。

岳父:杜聿明- 這位曾經的國民黨陸軍中將,在新中國後經過改造成爲全國政協委員。這使得楊振寧的家族背景橫跨了國共兩黨。

岳母:曹秀清 - 一位非常精明強幹的女性。在杜聿明被俘後,她獨自支撐家庭,後輾轉赴美。在中美關係緩和後,她又積極促成杜聿明與楊振寧夫婦的聯繫,成爲了連接海峽兩岸的特殊紐帶。

現任夫人:翁帆 - 2004年,82歲的楊振寧與28歲的翁帆女士結婚。這段年齡差距巨大的婚姻曾引起廣泛關注。如今,他們已攜手走過近二十年,翁帆的陪伴對楊振寧晚年的生活與工作起到了至關重要的支持作用。

與新中國科學家的情誼

楊振寧與"兩彈元勳"鄧稼先是自幼相識的摯友。1971年,楊振寧首次重返新中國時,列出的最想見的人員名單中第一位就是鄧稼先。當時,楊振寧急切地想通過鄧稼先確認,中國的原子彈是否完全由中國人自己製造出來。

科學巨匠的交流阿爾伯特·愛因斯坦

在普林斯頓高等研究院曾是同事,並在統計力學方面有過交流。楊振寧因聽不懂愛因斯坦的口音,交流存在一些障礙。

楊振寧先生曾用"耄耋新事業,東籬歸根翁"的詩句來表達自己晚年迴歸祖國、開啓新事業的決心與情懷。他的迴歸,絕不僅僅是葉落歸根,更是將他深厚的學識、廣闊的國際視野和畢生的積累,毫無保留地奉獻給了祖國的科教事業,深刻地影響了清華大學乃至中國基礎科學的發展。

最終,楊振寧於2025年10月18日逝世於北京,享年103歲。

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com