《绝地潜兵2》里的类星体加农炮,亮度爆表、直线无下坠、能量拉满。很多人顺口把它叫成“星体炮”,但现实中的“类星体”(Quasar)并不是一个随便起的酷名,它指向一种极端又真实的宇宙现象。借着这把武器这个梗,咱们聊聊:类星体是怎么被发现的?“高红移”到底是什么意思?它的能量又从哪来?

01|最初的相遇:看上去像星点,却处处不对劲

20 世纪 50–60 年代,天文学家在射电观测里发现了一批奇怪的光源:望远镜里它们就是一个“星点”,外观像恒星,但光谱不对、射电辐射又很强。代表性对象有 3C 48、3C 273 等。

1963 年,Maarten Schmidt 解析了 3C 273 的光谱,发现熟悉的氢谱线整体偏到红端——红移非常大。这意味着:它离我们极远,可远到这种地步还这么亮,说明它绝不是普通恒星,而是遥远星系中心的一个超高能量源。

3C 273 图像

“类星体”(Quasar)这个名字,来自“quasi-stellar radio source”(类恒星射电源)的缩写。“类”,说的是外观像星点;并不是说它“不像星那样会发光”。恰恰相反——类星体非常能发光,亮到可以压过整座星系。

02|什么是“红移”:从谱线到宇宙膨胀

先立三块“路标”,然后把它们串起来:

谱线:元素在实验室里的“条形码”。天文学用这些固定位置当“标尺”。

红移(z):当远方天体的谱线整体向红端移动(波长被拉长),就说它“红移”。数值越大,偏得越多。

多普勒效应:就像救护车远离时警笛变低。源与观察者相对运动,会让波的频率/波长改变;据此可以估算退行速度。

接下来把“速度”与“距离”勾在一起:

哈勃–勒梅特定律告诉我们:在大尺度上,离我们越远的星系,退行得越快,二者近似成正比。

但宇宙级别上,还有更关键的一步:

宇宙学红移并不仅仅是“你我相对运动”的多普勒,而是空间本身在膨胀。光在长途飞行的过程中,被不断拉长,所以我们看到红移。红移越大,通常意味着距离更远、回望的时间也更久(看到的是它很久以前的样子)。

现在回到类星体:

高红移 = 很远/很久以前。如果一个高红移的天体在我们眼里仍然特别亮,用“观测到的亮度(通量)+ 距离”去反推它的本征亮度(光度)就会发现——它的能量大得惊人。这逼着我们去寻找一个极高效的能量引擎来解释。

03|能量从哪来:活动星系核(AGN)的“黑洞引擎”

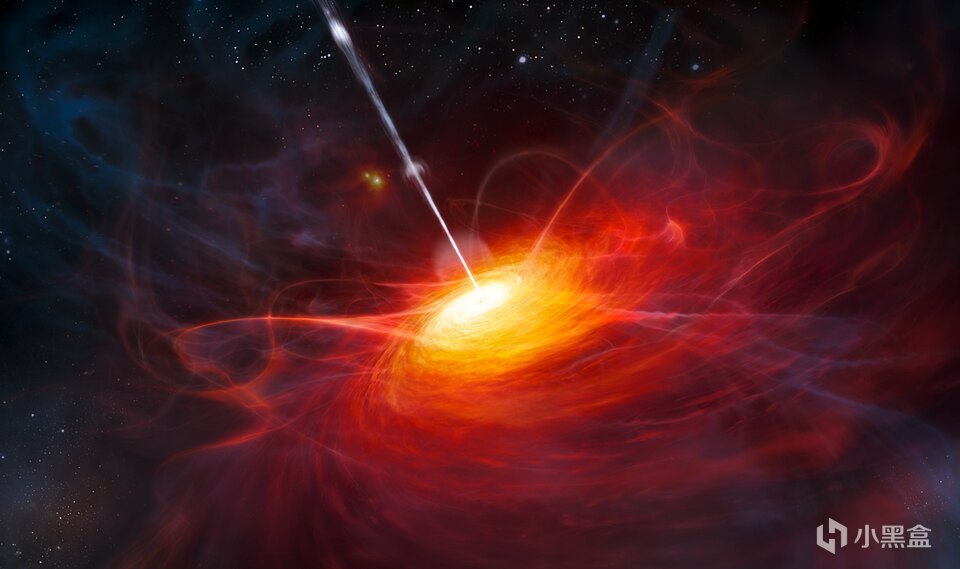

如今的主流观点很清楚:类星体是“活动星系核”(AGN)的一种极端明亮形态。它的核心就是一台“黑洞发动机”,由三大件组成:

超大质量黑洞(SMBH):坐在星系中心,质量从几百万到上百亿个太阳。

吸积盘:落入黑洞的气体在盘里剧烈摩擦、加热到高温,释放出覆盖射电、可见光、紫外线、X 射线等多波段的强辐射。

喷流(Jets):强磁场把部分物质沿两极“捏”成近光速的喷流,特别擅长在射电波段“刷存在感”。

活动星系核

这台引擎把物质的引力势能高效率地转成电磁辐射与喷流能量,因此能在极遥远的距离上仍旧“亮瞎眼”,符合我们对类星体的观测。

一点补充:我们的观察角度会影响看到的亮度和细节。视线如果更接近喷流方向,亮度往往会更高、更容易被发现;但“是不是类星体”不只看角度,更关键还是它本身的功率与光度。

04|把梗收回来:别再叫它“星体炮”了

回到游戏。那把“类星体加农炮”之所以让人印象深刻,正好踩中了现实类星体的几个关键词:极亮、能量集中、直来直去。不过,“类星体”是个有定义的专有名词,它指向的是星系中心那台黑洞发动机的极端高亮状态。所以下次想调侃可以,但别把它随口叫成“星体炮”了——那可把宇宙里最硬核的一群家伙给说简单了。

更多游戏资讯请关注:电玩帮游戏资讯专区

电玩帮图文攻略 www.vgover.com