戰地從最近幾部清一色的大圖主導一下變成戰地6的小圖居多,引起了相當多的爭議。不過就戰地6自己本身來看,中小型地圖也的確適配這一代的戰鬥系統。在首發地圖池中,開羅圍城可以說是此類地圖的楷模了。

大家好,這裏是FisherLee。雖然前面幾部戰地還有非常多的地圖沒有單獨評析,但戰地6發佈之後有太多觀衆在催更新作的地圖評析視頻,那麼我們就拿開羅這張圖打個頭。

還是老樣子,目前這種風格的地圖評析我應該算是獨一份,製作不易,喜歡的話不妨點贊關注,我們進入正題。

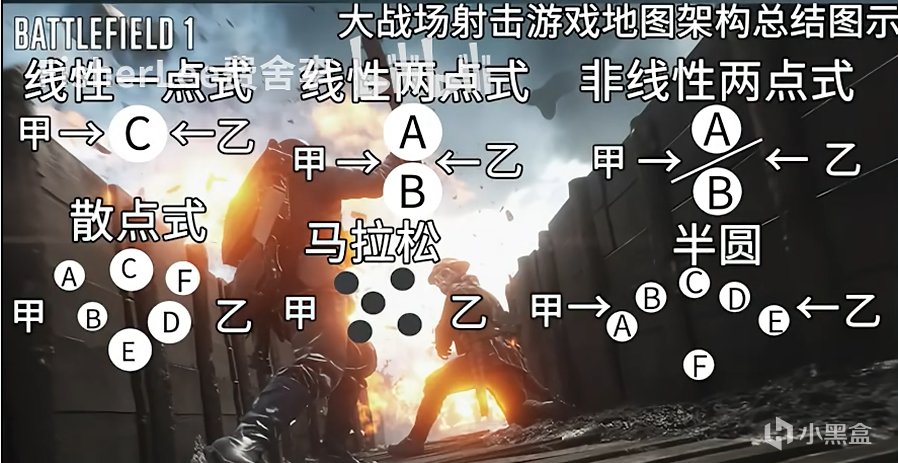

看過之前地圖評析的觀衆都知道,我一向先定地圖結構類型再細說具體地形,而結構類型到現在還在沿用去年發佈的“戰地一畢業論文”。在戰地6交戰流動性大大增強的事實下,這套理論着實需要進行修改才能適配新的環境。不過這份工作不是一時半會就能完成的,還請拭目以待。

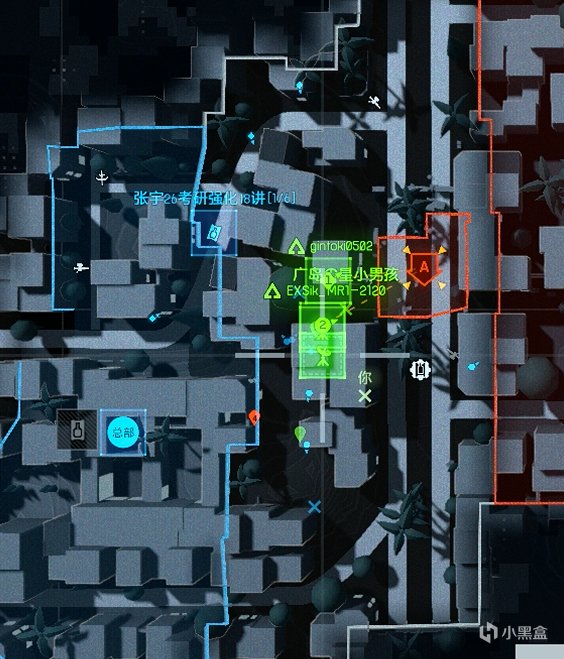

目前我比較想把開羅的地圖結構稱爲交叉型。目標點佈置以C點爲中心,其餘四點均勻設置在C點左右兩側。考慮到交戰流動性增強,每個目標點都可以形成潛在的聯繫,標出彼此間的連接線的話,就形成一個畫出了兩條對角線的矩形。矩形的長邊爲東西走向,這就在結構上讓跨越分界的C點進行偷點變得距離更遠,效率更低。同時每一側的點間距離相近,更容易形成支援,並把最多的兵力導向C點方向。

乍一看這張圖的結構似乎偏保守,把單點式和兩點式地圖結合一下,讓雙方都在後方擁有兩個目標點,卻只給一個交火中心。但是要知道點越多資源越難分配,一方不可能在同時顧及友方一側的兩個點的同時進攻中心點,勢必產生兵力空隙導致敵方趁虛而入。一旦這種情況發生,就可以產生非常多的戰局走向,極大增加了戰場的可能性,杜絕了長時間對峙的發生,可以說顛覆了戰地一那樣單點式地圖過於死板、長時間遊玩非常容易膩煩的缺點。看似簡單保守的結構變動,在內核上就已經爲“流動性”這一戰地6地圖的核心詞條開路了。

不過單有這種結構是遠遠不夠的。最重要的是,開羅這張圖的每一條街巷都可以通行,道路間彼此迴環,連接着每一個面積並不很大、除了C點之外環境並不開闊的目標點,比戰地五的鹿特丹更盛。“流動性”和“可能性”的深度綁定,最主要就體現在你可以選擇無數種方法到達任何一個地點進行滲透和繞後,環境不再是阻礙,阻礙你到達目的地的只有同樣具有無限可能性的敵方火力。

是的,這種流動性和可能性的放大直接導致了戰局難以推測,或者說,你永遠不能確定走過的下一條街的角落是不是藏着個蹲b正準備給你屁股來一梭子,也不能確定現在看着安然無恙的目標點周圍是不是有一整支繞後小隊馬上就進點,打亂現有的****。很多時候雙方都沒什麼信息,只能盲打。而只要摸清楚就能在大部分戰鬥裏派上用場的點位和行動路線,變得着實更少了。這就變相導致了“地圖理解”這個過去戰地裏最重要的玩家能力,現在卻與“戰鬥水平”的比重幾乎相等,在某種程度上利好了槍法好但是沒怎麼玩過地圖的新手,但也減少了戰局的些許策略性,更看重玩家對周圍敵情和突發交火的實時反應,這不一定是開羅這一張圖的特有情況,而是在很多絞肉小圖上都能看見的現象。我想這同樣是戰地6玩起來會更累的一個重要因素。不過在升級模式裏,由於目標點的逐個減少和雙方強烈的佔點慾望,戰鬥會更加集中在對C點的攻擊,並不會出現過多的滲透和繞後,可以說是一種更加策略性的模式,彌補了開羅在這方面的不足。

雖然開羅地圖結構的變動對一直以來的戰地征服模式打法有很大影響,但在突破模式下就沒有非常明顯的區別了。

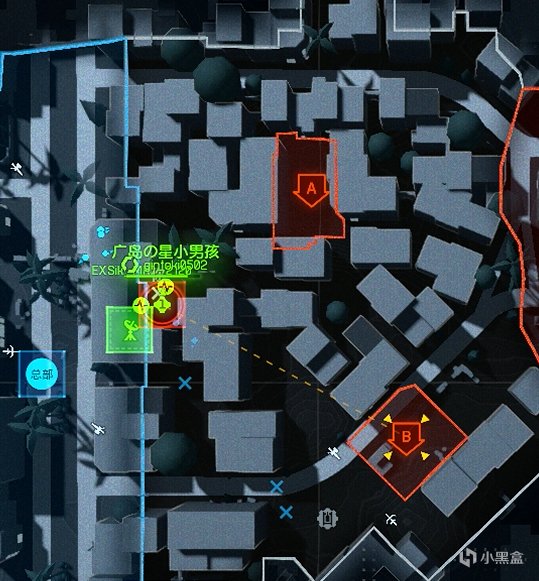

在B測階段,由於大家對這張圖突破模式的地圖打法還完全不熟悉,進攻方耗盡兵力也打不出前兩個區域的情況比比皆是。到現在,開羅突破一般都是進攻方在最後一兩個區倒下,而進攻方順利拿下最後一區的案例則很難見到。我覺得這足以說明,開羅突破的地圖設計是存在一定問題的。個人認爲問題主要出在目標點的地形設計上。

第一個區現在應該不算難打了,但在B測時期也是個開門紅。現在的B點面積有所擴展,但B測時只有最裏面的院子是算目標點範圍的。一般的思路都是載具猛壓A點之後,把B點放給步兵處理。在這期間載具如果膽子大,也可以走到B點後側方阻擊一部分支援的防守方,但因爲空間實在狹小,這麼走的風險非常大。A點是一個很好控制的點,主要原因就在於它有兩個方向都是衝着地圖邊界的,想控好點只要把剩下兩個方向堵住就行。

第二個區只有一個征服模式的C點。由於防守方單方面沒有載具,只要進攻方的載具行動積極一些,其實也不是什麼大問題。防守方容易堆在另一側的一樓二樓架機槍,在有載具的情況下還是比較好處理的,最起碼也能吸引很多火力輔助步兵進點。只要步兵能站住自己這一側的街道,不被防守方一個偷側全部打死;或者把南北任何一方的道路控住之後往點裏推,這個點幾乎是十拿九穩的。

第三區的問題開始大起來,上面的A點是個標準的中空結構,但通向點內的入口只有四處,目標點面積更是狹小,好在中間有點遮蔽物能稍微擋擋視野。下面的B點算是易攻難守,無論是繞外側偷人還是走內側二樓都可以在對應方向壓制敵人。只不過B點是被不可摧毀掩體分成兩半的,想同時進攻有點難度。在兵力all in和載具支援的情況下,這兩個點其實都是堆火力就能佔下來的,但問題是AB兩點之間完全沒有聯繫,被戰區邊界和密集房區分隔開來。戰區邊界阻止了進攻方在拿下一點之後從大路轉移兵力,走中間的密集房區又非常容易被防守方截留。載具更是隻能倒車回去才能換點,即使是在防守方沒有載具、進攻方載具積極支援的情況下,也沒法兼顧兩點。

哪怕進攻方克服千辛萬苦到了最後一區,也會發現這個空間突然開闊、被四條大道圍起來,甚至還有高低差的點位簡直太容易架槍了,下方的小道也很難突破。在只有一個點、火力密度極高的情況下,說載具是寸步難行並不誇張。我覺得要麼把點前面的房子拆了,要麼把高低差平了,否則最後區域怎麼看怎麼利好防守方啊。

不過回到征服模式,當我們以步戰優勢區間的角度來看這張圖,其實會發現開羅是一張相當看重對稱均衡的地圖,在大地形上的對稱和小地形上的不對稱,保證了這張圖不會出現過於明顯的優劣勢陣營。在C點的兩側,A點和E點都更爲開闊,利於中遠距離火力和載具的部署,兩個載具補給站也同樣設置在這裏。B和D點都較爲封閉,是步戰爲主的區域,而這些不同優勢的點位沒有做到完全對稱,可以說減少了載具打載具的、步戰打步戰的割裂情況。中間的C點更是起着至關重要的作用,南北走向的主路連起城區所有的大小道路,給載具創造戰場;地面上的空間非常凌亂,防止一方的遠程火力從南北方向封鎖整條道路;街道兩邊的二樓形成一個個火力點,但單個的支援範圍有限。

由於高流動性巷戰的地圖屬性,載具在地圖裏的地位有些尷尬。它們並沒有步兵那麼多選擇,基本上只能走最明顯的大道,卻很容易被身後不知道哪裏竄出來的工程兵偷襲。在載具普遍的低自保能力下,暴斃簡直再常見不過。雖然同時載具的火力也非常可觀,不過相對於主戰坦克,全能並且反步兵效率更高的步戰車纔是此類巷戰地圖的寵兒。畢竟大家都是玻璃大炮,但步戰車的靈活和多功能讓駕駛員有更多的選擇。

在我看來,開羅的地圖設計完全可以說是此類中小型巷戰地圖的範本,它的缺點更多是來自此類地圖的固有屬性,而不是細化到這一張圖的某處設計不當。當然,我覺得過多的通路的確會在有些時候影響到遊戲體驗,其實可以稍微減少一些,讓交火更加集中,不知道大家怎麼看呢?歡迎在評論區表達自己的觀點。而且因爲全圖微地形複雜,並沒有針對所有的目標點進行像之前視頻那樣的微觀評析,看起來時長就短一點。同時也歡迎大家積極參與彈幕投票決定下期更新內容。這裏是FisherLee,一個文科風格的遊戲雜談up主,我們下期視頻再見。

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com