千禧回憶錄:當回憶是細糠,我們都是拾穗者

人的成長,或許就是從開始頻繁地與過去重逢開始的。

我如今已習慣言必稱千禧年,朋友直言,這是衰老的典型症狀。對我而言,或許真是如此。

偶然看到一條留言,瞬間擊中了我:“以前一個月要短途旅行兩次,現在每個週末都躺着補電視劇。不過覺得也挺好,畢竟千禧年前後的細糠都好好體驗過,不虧。” 深以爲然。無論是音樂還是影視,總覺得還是那個年代的更對味、更紮實。當時只道是尋常,如今回望,才驚覺那都是裹着時代香氣的“細糠”。

被這份共鳴觸動,我翻出了《一年又一年》《貧嘴張大民的幸福生活》《空鏡子》。熟悉的畫面一幀幀閃過,恍惚間便跌回了首播的那個午後,一如聽到某句歌詞,就能瞬間穿越回某個特定的時空切片。

懷念千禧年,或許並非懷念那個年代本身,而是在懷念當時的自己,以及那個充滿無限可能的精神狀態。彼時,時代的巨輪滾滾向前,父母尚在壯年,而年少的我,對周遭的一切都充滿了初生牛犢般的新鮮感。

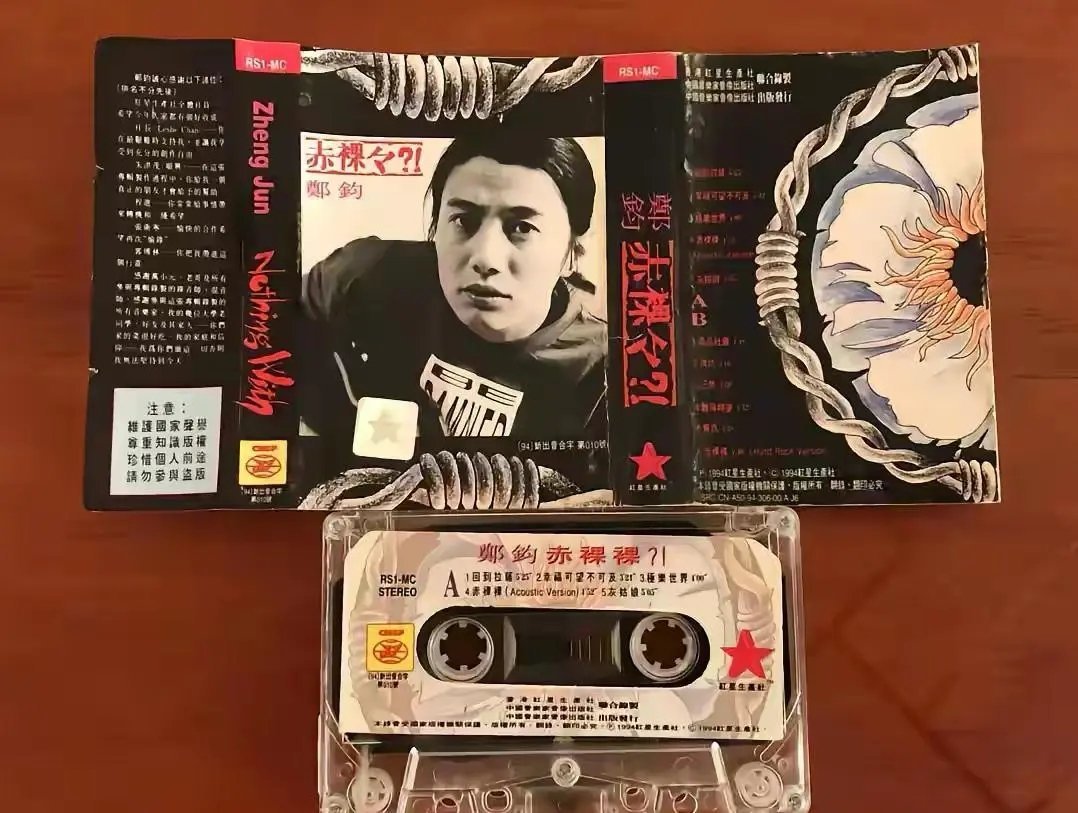

我的搖滾啓蒙,就發生在臨近千禧年的某個午後。後座的男生曹某,神祕兮兮地帶了一盤磁帶到學校,專輯名叫《赤裸裸》,封面上是個長髮飄飄的帥哥——後來我才知道那是鄭鈞。這張1994年發行的專輯,對當時的我而言,無異於打開了新世界的大門。午休時,他掏出時髦的索尼隨身聽,將耳機輪流塞給我們。震耳的旋律響起,我們嘴上打趣:“你怎麼聽這種少兒不宜的東西!”心裏卻早已被那股不羈的力量所吸引。

正是那個午休,我和同學們的音樂世界徹底被重塑。我們開始瘋狂地聽朴樹,聽Beyond,聽魔巖三傑。我座位斜前方有個練短跑的男生,1999年的課間,他總哼着朴樹的《New Boy》,意氣風發。那張專輯恰好叫《我去2000》,與我們對新世紀的憧憬不謀而合。那時下午三點就放學,他若想去網吧,便會邊收拾書包邊拉長了調子唱:“輕鬆一下~Windows98~”,那畫面,至今清晰如昨。

當年午休的另一大樂事,便是騎車去學校附近的北京西單音像大世界淘磁帶。千禧年,正是卡帶與CD交替的時代。磁帶不貴,十幾塊錢一盤,我們幾個同學便分頭購買,然後像交換寶藏一樣互相分享。我經手過的卡帶數不勝數,其中一張林志穎的《黎明破曉前》尤爲特別。專輯裏的《芹菜》是我騎車時的單曲循環。幾年前,我在朋友圈分享了這首歌,一位老友竟“老淚縱橫”地回覆,說這歌於他而言,如同滄海遺珠,已然被遺忘了二十年。

時至今日,我依然保留着滿滿兩抽屜的卡帶,偶爾還會翻出當年手抄的歌詞本。那些稚嫩的筆跡和如今讀來令人唏噓的句子,都是青春最鮮活的註腳。

那時的手機,也是稀罕物。我記得1998年左右,還是“大哥大”的天下,笨重又昂貴。到了2000年,身邊已有同學揣着小巧的手機上學了。我至今記得一次尷尬又有趣的經歷:和同學逛天意小商品批發市場,她說要給家裏報個信,我自告奮勇地跑去幫她搶佔公共電話亭,她卻不緊不慢地掏出手機,輕描淡寫地說:“不用了,我有手機。” 那一刻,我感覺自己像個跟不上時代的“憨憨”小丑。

我的人生第一部手機,是2002年購入的諾基亞2100,藍色的機身,簡潔的設計。我至今清晰記得發出第一條短信時的激動,那種巨大的新奇感,不亞於阿姆斯特朗第一腳踩在月球上。諾基亞經典的開機握手畫面,早已深深鐫刻進我們這一代人的DNA裏。

那時發信息,從沒有所謂的“已讀焦慮”,純粹是自我表達的喜悅。起初因爲太過興奮,一毛錢一條的短信,我發得不亦樂乎,很快便把話費揮霍一空,現在想來,依然覺得可愛。

不得不承認,年少時接觸新鮮事物的那種衝擊感,是長大後再難複製的。懷念千禧年,很大程度上,就是在懷念那些密集的、純粹的“初體驗”。

第一次上網聊天的經歷,同樣令人難忘。1999年,一個同學鄭重其事地提醒我:“這兩天有個病毒,你注意一下啊。” 我聽得一臉茫然,因爲那時我連電腦都還沒有,而不少同學已經開始用OICQ(QQ的前身)聊天了。後來,等我終於有了電腦,同學便教我在網易聊天室裏“衝浪”。我問她網名,她答“過客”,我還傻傻點頭稱是,許久之後才明白,那不過是系統的默認暱稱。

曾經,一位朋友寫過一篇回憶《網蟲日記》的文章,其中一段話我尤爲喜歡:“新世紀要到來時,我的生活也沒什麼大變化,只是記得電視裏討論的都是‘千年蟲’,聽說它威力蠻大,會隨着千禧年的到來到處搞破壞。‘千年蟲’對於四年級的我來說實在難以理解,只是覺得很新鮮,會很羨慕明白‘千年蟲’是什麼的人,甚至羨慕受到‘千年蟲’困擾的人。”

現在的人或許無法理解,但在當時,我們確實會有點羨慕那些能被電腦病毒“困擾”的人,因爲那至少意味着,他們已經踏入了那個我們尚感陌生的數字新世界。

對千禧年的懷念,還源於一些宏大時代敘事中,小人物發自內心的興奮與快樂。

2001年7月13日,是一個載入史冊的日子。我們學校位於前門附近,奉命組織學生去廣場表演集體舞蹈,爲申奧助威。儘管結果未知,但從清晨起,每個人的心裏都揣着一團火,興奮不已。我們班有個女同學,長得像鄭秀文,品學兼優,文藝細胞也格外活躍。那天下午,她挨個給同學們在T恤上手繪奧運五環和各種標誌,大家圍在一起,嘰嘰喳喳,幸福感滿溢。

那天,廣場上擠滿了攝影記者,抓拍着每一張興奮的面孔。好幾個同學都幸運地入鏡,照片還登上了第二天的報紙。當申奧成功的消息傳來,全場沸騰,原定的表演早已被拋到九霄雲外。我們在廣場上歡呼雀躍,跑來跑去,忙着和每一個認識或不認識的人合影。回程的大巴上,我們探出頭,與路邊同樣激動的陌生人揮手致意,那份純粹的、毫無保留的快樂,以及對2008年北京奧運會的無限憧憬,至今想來,依然熱血沸騰。

這種爆發式的全民歡樂,在兩個多月後的10月7日,再次上演。那一天,在瀋陽五里河體育場,中國國家男子足球隊歷史性地挺進了世界盃。當電視屏幕上打出“我們出線了”那五個鮮紅的大字時,整個中國都陷入了狂歡。

電視裏的慶祝尚未結束,父親已經興沖沖地騎車帶我往前門趕。一路上,到處都是敲鑼打鼓、歡呼雀躍的人羣。行至和平門,道路早已被歡樂的人潮阻斷。我擠在球迷中間,以狂歡的人羣爲背景,拍下了一張珍貴的照片,可惜後來不慎遺失,成了莫大的遺憾。

那個夜晚,最鮮活的記憶,是在和平門附近看到的一幕:一個球迷坐在桑塔納轎車的後排,車窗全部降下,車子緩緩行駛。他赤着膊,竟從車裏伸出一把大鐵鍬,在地面上摩擦出刺耳又歡快的聲響,一邊刮一邊高聲歡呼。路過的人都被他逗得哈哈大笑,紛紛與他隔空呼應。二十年過去了,那鐵鍬摩擦地面的獨特聲音,彷彿依然在耳畔迴響,生動得彷彿就發生在昨天。

那種發自肺腑的、集體性的激動,在此後的人生中,似乎再也沒有被複制過。我很久沒有爲一件事如此心潮澎湃,也再沒有在公共場合,與一羣素不相識的陌生人,爲了同一個目標而盡情歡呼。

我想,之所以如此懷念千禧年,或許是因爲長大以後,我的情感閾值變高了,再也沒有了那時的熱烈與純粹。有限的情感空間裏,塞滿了對物是人非的遺憾,對現實生活的些許悲觀,以及對父母日漸衰老、偶受病痛折磨的無奈,唯獨缺少了當年那份簡單而飽滿的滿足與快樂。

當然,這僅僅是我個人的體驗。我知道,有些人從不沉溺於過往,他們永遠對當下最滿意,永遠對未來充滿信心與希望。這無疑是正確的,也是人們常說的“強者思維”。

但我,或許是個“弱者”。

早年在微博上,我曾讀過一名作者的一篇文章,後來特意買了她的書,驚喜地發現那篇《哥們兒現在特脆弱》恰好收錄其中。

彼時,我尚不能完全理解文中的心境。而如今,我終於也到了這個“動不動就愛哭”的年紀,任何一點微小的觸動,都能輕易引發我脆弱敏感的神經。前幾日,我翻出千禧年間同學們給我寫的同學錄,看着那些熟悉的字跡和真摯的祝福,鼻子竟控制不住地發酸。儘管很多人如今仍在我的微信列表裏,但我們早已斷了聯繫,成了最熟悉的陌生人。

那種感覺,恰如那句詞:“欲買桂花同載酒,終不似,少年遊。”

有時我會想,如果有中國版的《請回答》系列,我或許能貢獻不少獨家素材。把這些看似無用的回憶記錄下來,或許只有當它們被呈現在影視作品中時,這份對千禧年的眷戀,纔算有了更具象的寄託。

不過,說到千禧年的時尚,我實在沒什麼發言權。除了初中時跟風韓流,買過幾條如今穿依然顯得巨肥的闊腿牛仔褲,我幾乎沒有留下任何能代表那個時代時尚潮流的衣物。我知道現在Y2K風格正大行其道,很多人懷念那時年輕人身上五顏六色的明亮感,懷念吊帶、低腰褲和彩色手機鏈。說實話,這些我都未曾真正“擁有”過,畢竟,那時的我,只是個每天穿着寬大校服,放學就着急回家看《名偵探柯南》的普通中學生。

由於千禧年時我尚年幼,對校園之外的廣闊世界知之甚少,自然也說不出什麼深刻的時代感悟。但僅憑現有的這些碎片化回憶,我已無比篤定:那真是一段幸福的時光。

如果要爲2000年選一首年度歌曲,我會毫不猶豫地選擇黎明在春晚上演唱的《Happy 2000》。那晚,黎明戴着時尚的漁夫帽,又唱又跳,帥氣逼人。父親指着電視問我,他是不是“四大天王”之一,我驕傲地回答:“對!他還是咱們北京人呢!”

當年,我能一字不落地背下整首歌的歌詞,卻從未深思過其中的含義,只當它是一首歡快的“口水歌”。二十年後,當我再次細細品讀歌詞,才發現其中一句,簡直是至理名言,堪稱人生指南:

“站到臺上就表演,碰到愛人就纏綿。”

想來,一輩子,或許也不過如此吧。

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com