古装剧中常有家里人生病请大夫来家看病的镜头,在古代中国曾是民间医疗的主流。

可如今,除非是特殊的家庭病床服务,普通人很难再把医生请到家里看病。

在古代,医生分为良医、游医以及馆医。良医是医术精湛的国手,求诊的多是达官贵人,一般老百姓根本请不到。

能给老百姓治病的是游医,他们走街串巷摇着铃铛卖药,专门治疗穷苦百姓的头痛、脑热、跌打损伤。

《清明上河图》里就有游医的场景:游医坐在地上,面前铺着些东西,围观人群中有人挽起裤腿等着诊治。明代周臣画的《流民图》中,老百姓因长期流亡奔波,常出现腿肿,有的人腿上还贴着黑色膏药。

古代游医有个明显特点 —— 师承无名、自学成才。达官显贵不会找他们看病,他们只能靠卖些 狗皮膏药 糊口。

游医们走街串巷时,手里都会拿一个 虎撑,它的外圈中间有一条环形缝隙,环内放着两个金属弹丸,手指转动就能发出 叮叮当当 的声音。

北宋画家李唐的《灸艾图》中,一位医生正在给村民做艾灸治疗,他身后的徒弟在往膏药上哈气,旁边还放着一个虎撑。

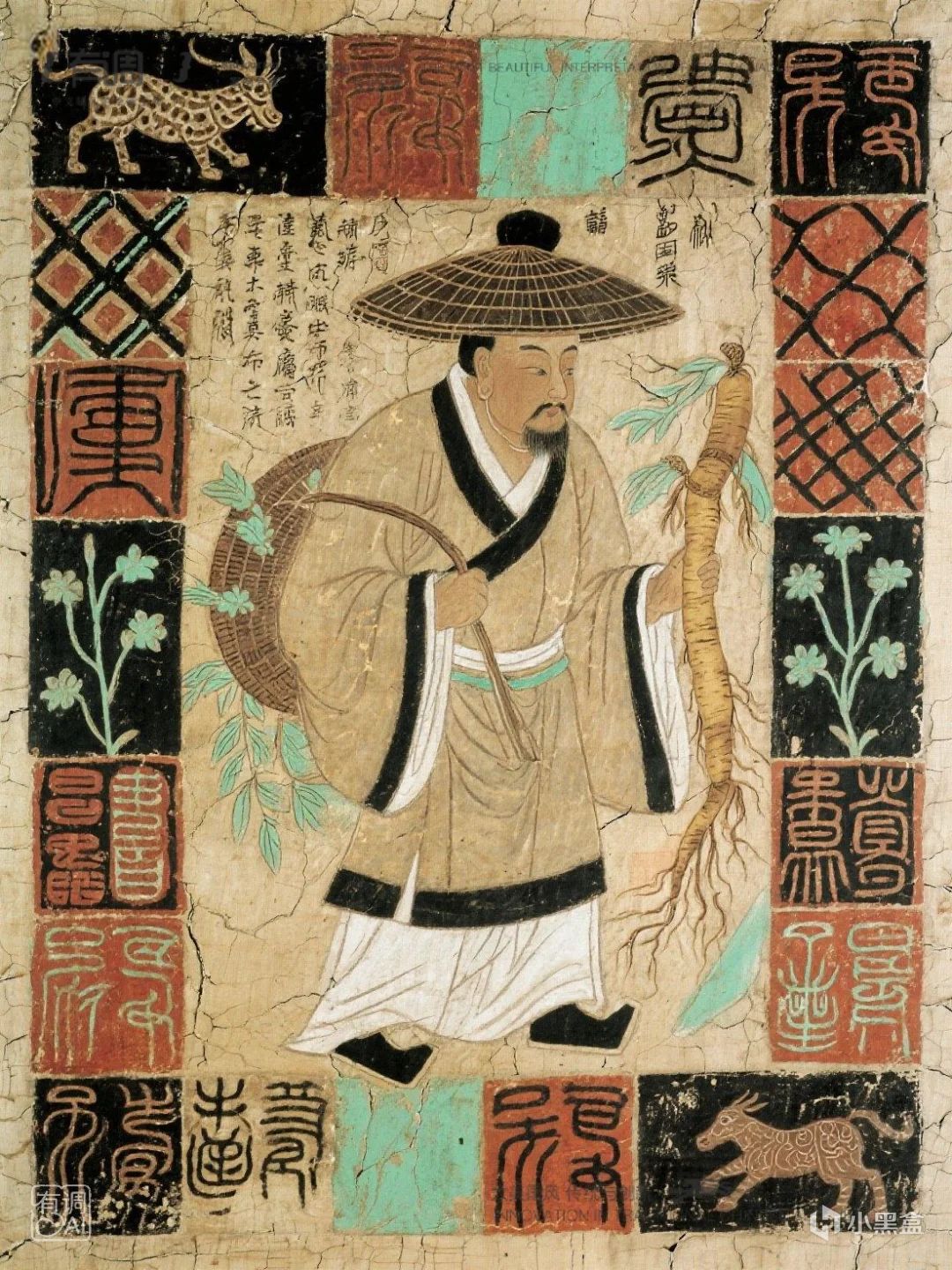

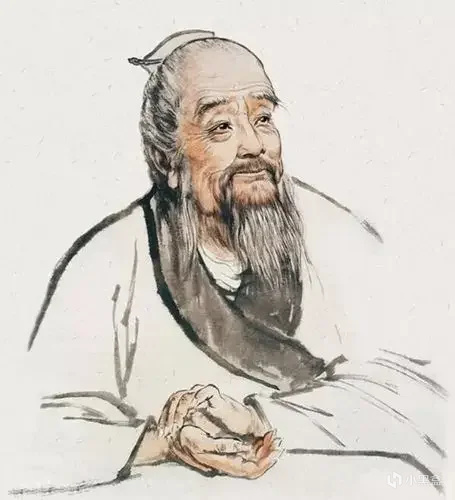

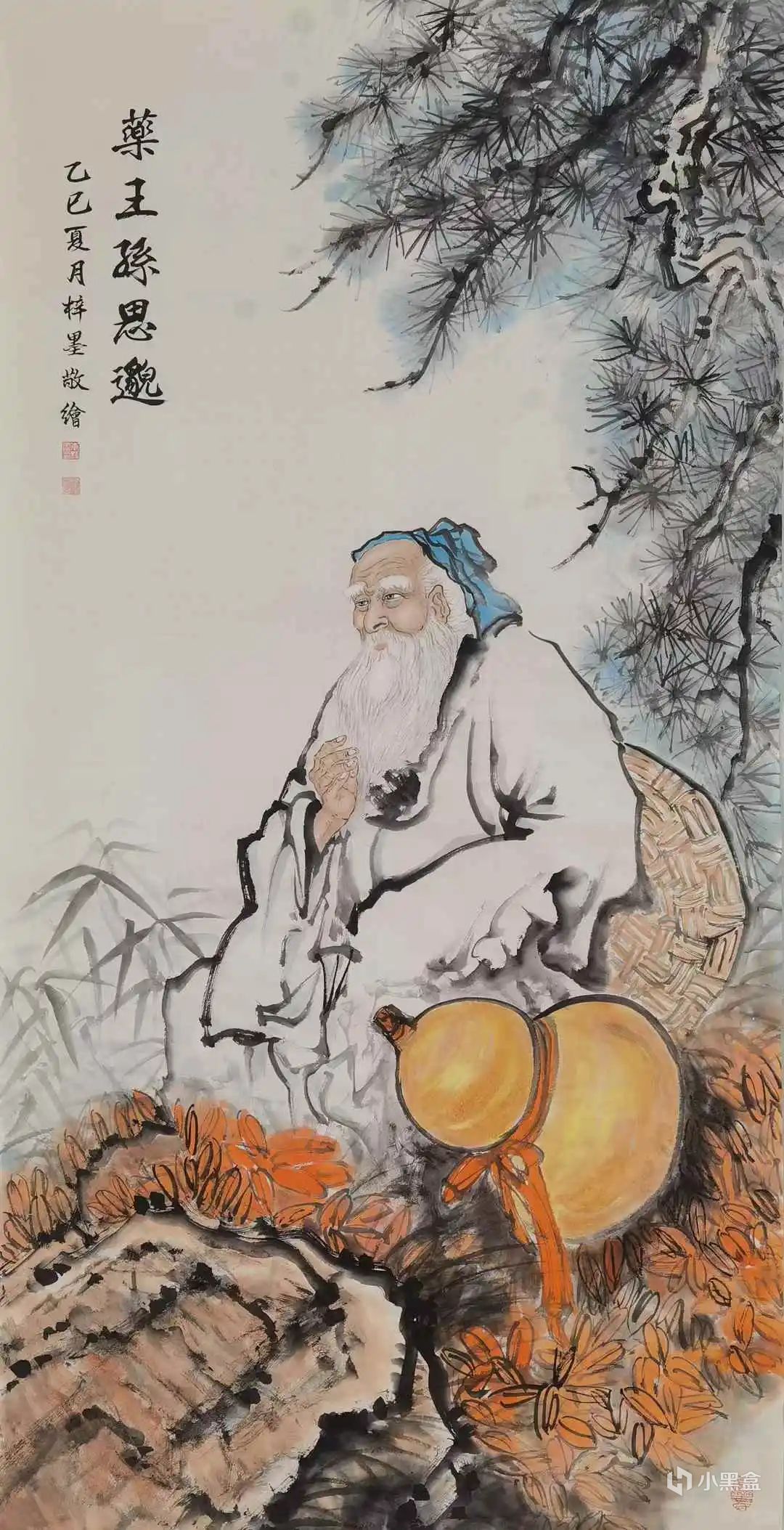

后来又有传说,孙思邈用金针治好了龙王的病痛,这个故事代代传播,各地医馆也开始供奉药王孙思邈,最典型的画像就是 坐虎针龙图。

比如明朝仇英版《清明上河图》,上面的医馆左边招牌写着 小儿内外方脉药室,馆内挂着四幅画:一幅是骑虎穿红袍的药王孙思邈,一幅是穿绿袍骑黑犬的药王菩萨韦古道,还有一幅是妇女抱着孩子,脚下放着马鞍,取 小儿马上平安 的寓意;最左边的画是一只大眼睛,这表示医馆里还有治疗眼病的医生。

宋杂剧中 “眼药酸” 的表演场景,有一张宣传海报:左边的演员扮成眼科医生,身上挂满画有眼睛的幌子,表明自己江湖眼科郎中的身份,他手拿一瓶眼药,准备递给右边的中年男子;

右边的男子伸手指着自己的眼睛,双臂有刺青,左手还拿着一截木棍,从形象来看像是个泼皮无赖,估计是要找茬教训这位民间眼科医生。

古代的游医要是年纪大了,跑不动了,就会和相识的三五个游医一起开个医馆,这时游医就升级成了馆医。不过游医群体里,除了一些真正有能力的人,更多本质上是骗子。

他们有个骗术叫 “测字治病”。比如病人写个 “树” 字,他们就说这病属于 “木病”,按照中医五行 “金克木” 的理论,让病人把金子放他这儿三天,说三天后病好就把金子还回去。

家里的老人、媳妇看着男人的病一直不好,没人干活连饭都快吃不上了,就赶紧把压箱底的嫁妆小心翼翼地拿给游医,盼着三天后男人能康复,可实际上别说三天,三年也好不了。

除了测字治病,还有些游医专门跑到乡下市集卖假药。中药有丸、散、膏、丹四大门类,其中膏药的成本最低。古代没有食药监局,游医的膏药没有固定配方,宣称能治的病也五花八门。

民国时,有些老妈子会从游医手里买朱砂膏,放在太阳底下晒热了贴在太阳穴上。

朱砂导热性好,晒一会儿贴在脑门上会让人觉得温暖通透,但贴多了很容易引起皮肤溃烂和重金属中毒,可老百姓不懂,还以为这是活血化瘀的效果。

其实老百姓能请到家里的医生,基本都是这种卖药的骗子,他们没有固定的行医和摆摊位置。古代交通闭塞、信息不发达,游医们骗完东村骗西村,走到人多的地方就随机蹲下来摆摊。

比如到了码头,工人多,他们就说自己的膏药贴了能正骨、治跌打损伤;到了八大胡同这种风月场所,又说自己卖的是虎骨壮阳膏。

更多游戏资讯请关注:电玩帮游戏资讯专区

电玩帮图文攻略 www.vgover.com