千禧回忆录:当回忆是细糠,我们都是拾穗者

人的成长,或许就是从开始频繁地与过去重逢开始的。

我如今已习惯言必称千禧年,朋友直言,这是衰老的典型症状。对我而言,或许真是如此。

偶然看到一条留言,瞬间击中了我:“以前一个月要短途旅行两次,现在每个周末都躺着补电视剧。不过觉得也挺好,毕竟千禧年前后的细糠都好好体验过,不亏。” 深以为然。无论是音乐还是影视,总觉得还是那个年代的更对味、更扎实。当时只道是寻常,如今回望,才惊觉那都是裹着时代香气的“细糠”。

被这份共鸣触动,我翻出了《一年又一年》《贫嘴张大民的幸福生活》《空镜子》。熟悉的画面一帧帧闪过,恍惚间便跌回了首播的那个午后,一如听到某句歌词,就能瞬间穿越回某个特定的时空切片。

怀念千禧年,或许并非怀念那个年代本身,而是在怀念当时的自己,以及那个充满无限可能的精神状态。彼时,时代的巨轮滚滚向前,父母尚在壮年,而年少的我,对周遭的一切都充满了初生牛犊般的新鲜感。

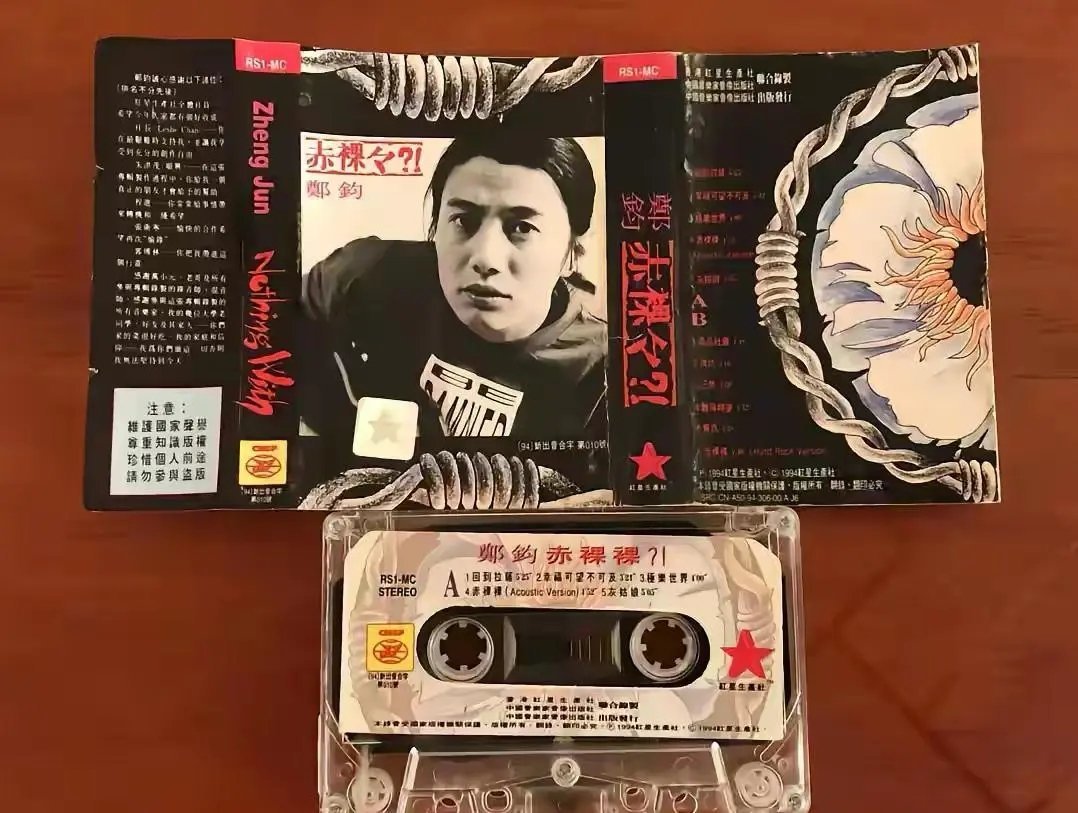

我的摇滚启蒙,就发生在临近千禧年的某个午后。后座的男生曹某,神秘兮兮地带了一盘磁带到学校,专辑名叫《赤裸裸》,封面上是个长发飘飘的帅哥——后来我才知道那是郑钧。这张1994年发行的专辑,对当时的我而言,无异于打开了新世界的大门。午休时,他掏出时髦的索尼随身听,将耳机轮流塞给我们。震耳的旋律响起,我们嘴上打趣:“你怎么听这种少儿不宜的东西!”心里却早已被那股不羁的力量所吸引。

正是那个午休,我和同学们的音乐世界彻底被重塑。我们开始疯狂地听朴树,听Beyond,听魔岩三杰。我座位斜前方有个练短跑的男生,1999年的课间,他总哼着朴树的《New Boy》,意气风发。那张专辑恰好叫《我去2000》,与我们对新世纪的憧憬不谋而合。那时下午三点就放学,他若想去网吧,便会边收拾书包边拉长了调子唱:“轻松一下~Windows98~”,那画面,至今清晰如昨。

当年午休的另一大乐事,便是骑车去学校附近的北京西单音像大世界淘磁带。千禧年,正是卡带与CD交替的时代。磁带不贵,十几块钱一盘,我们几个同学便分头购买,然后像交换宝藏一样互相分享。我经手过的卡带数不胜数,其中一张林志颖的《黎明破晓前》尤为特别。专辑里的《芹菜》是我骑车时的单曲循环。几年前,我在朋友圈分享了这首歌,一位老友竟“老泪纵横”地回复,说这歌于他而言,如同沧海遗珠,已然被遗忘了二十年。

时至今日,我依然保留着满满两抽屉的卡带,偶尔还会翻出当年手抄的歌词本。那些稚嫩的笔迹和如今读来令人唏嘘的句子,都是青春最鲜活的注脚。

那时的手机,也是稀罕物。我记得1998年左右,还是“大哥大”的天下,笨重又昂贵。到了2000年,身边已有同学揣着小巧的手机上学了。我至今记得一次尴尬又有趣的经历:和同学逛天意小商品批发市场,她说要给家里报个信,我自告奋勇地跑去帮她抢占公共电话亭,她却不紧不慢地掏出手机,轻描淡写地说:“不用了,我有手机。” 那一刻,我感觉自己像个跟不上时代的“憨憨”小丑。

我的人生第一部手机,是2002年购入的诺基亚2100,蓝色的机身,简洁的设计。我至今清晰记得发出第一条短信时的激动,那种巨大的新奇感,不亚于阿姆斯特朗第一脚踩在月球上。诺基亚经典的开机握手画面,早已深深镌刻进我们这一代人的DNA里。

那时发信息,从没有所谓的“已读焦虑”,纯粹是自我表达的喜悦。起初因为太过兴奋,一毛钱一条的短信,我发得不亦乐乎,很快便把话费挥霍一空,现在想来,依然觉得可爱。

不得不承认,年少时接触新鲜事物的那种冲击感,是长大后再难复制的。怀念千禧年,很大程度上,就是在怀念那些密集的、纯粹的“初体验”。

第一次上网聊天的经历,同样令人难忘。1999年,一个同学郑重其事地提醒我:“这两天有个病毒,你注意一下啊。” 我听得一脸茫然,因为那时我连电脑都还没有,而不少同学已经开始用OICQ(QQ的前身)聊天了。后来,等我终于有了电脑,同学便教我在网易聊天室里“冲浪”。我问她网名,她答“过客”,我还傻傻点头称是,许久之后才明白,那不过是系统的默认昵称。

曾经,一位朋友写过一篇回忆《网虫日记》的文章,其中一段话我尤为喜欢:“新世纪要到来时,我的生活也没什么大变化,只是记得电视里讨论的都是‘千年虫’,听说它威力蛮大,会随着千禧年的到来到处搞破坏。‘千年虫’对于四年级的我来说实在难以理解,只是觉得很新鲜,会很羡慕明白‘千年虫’是什么的人,甚至羡慕受到‘千年虫’困扰的人。”

现在的人或许无法理解,但在当时,我们确实会有点羡慕那些能被电脑病毒“困扰”的人,因为那至少意味着,他们已经踏入了那个我们尚感陌生的数字新世界。

对千禧年的怀念,还源于一些宏大时代叙事中,小人物发自内心的兴奋与快乐。

2001年7月13日,是一个载入史册的日子。我们学校位于前门附近,奉命组织学生去广场表演集体舞蹈,为申奥助威。尽管结果未知,但从清晨起,每个人的心里都揣着一团火,兴奋不已。我们班有个女同学,长得像郑秀文,品学兼优,文艺细胞也格外活跃。那天下午,她挨个给同学们在T恤上手绘奥运五环和各种标志,大家围在一起,叽叽喳喳,幸福感满溢。

那天,广场上挤满了摄影记者,抓拍着每一张兴奋的面孔。好几个同学都幸运地入镜,照片还登上了第二天的报纸。当申奥成功的消息传来,全场沸腾,原定的表演早已被抛到九霄云外。我们在广场上欢呼雀跃,跑来跑去,忙着和每一个认识或不认识的人合影。回程的大巴上,我们探出头,与路边同样激动的陌生人挥手致意,那份纯粹的、毫无保留的快乐,以及对2008年北京奥运会的无限憧憬,至今想来,依然热血沸腾。

这种爆发式的全民欢乐,在两个多月后的10月7日,再次上演。那一天,在沈阳五里河体育场,中国国家男子足球队历史性地挺进了世界杯。当电视屏幕上打出“我们出线了”那五个鲜红的大字时,整个中国都陷入了狂欢。

电视里的庆祝尚未结束,父亲已经兴冲冲地骑车带我往前门赶。一路上,到处都是敲锣打鼓、欢呼雀跃的人群。行至和平门,道路早已被欢乐的人潮阻断。我挤在球迷中间,以狂欢的人群为背景,拍下了一张珍贵的照片,可惜后来不慎遗失,成了莫大的遗憾。

那个夜晚,最鲜活的记忆,是在和平门附近看到的一幕:一个球迷坐在桑塔纳轿车的后排,车窗全部降下,车子缓缓行驶。他赤着膊,竟从车里伸出一把大铁锹,在地面上摩擦出刺耳又欢快的声响,一边刮一边高声欢呼。路过的人都被他逗得哈哈大笑,纷纷与他隔空呼应。二十年过去了,那铁锹摩擦地面的独特声音,仿佛依然在耳畔回响,生动得仿佛就发生在昨天。

那种发自肺腑的、集体性的激动,在此后的人生中,似乎再也没有被复制过。我很久没有为一件事如此心潮澎湃,也再没有在公共场合,与一群素不相识的陌生人,为了同一个目标而尽情欢呼。

我想,之所以如此怀念千禧年,或许是因为长大以后,我的情感阈值变高了,再也没有了那时的热烈与纯粹。有限的情感空间里,塞满了对物是人非的遗憾,对现实生活的些许悲观,以及对父母日渐衰老、偶受病痛折磨的无奈,唯独缺少了当年那份简单而饱满的满足与快乐。

当然,这仅仅是我个人的体验。我知道,有些人从不沉溺于过往,他们永远对当下最满意,永远对未来充满信心与希望。这无疑是正确的,也是人们常说的“强者思维”。

但我,或许是个“弱者”。

早年在微博上,我曾读过一名作者的一篇文章,后来特意买了她的书,惊喜地发现那篇《哥们儿现在特脆弱》恰好收录其中。

彼时,我尚不能完全理解文中的心境。而如今,我终于也到了这个“动不动就爱哭”的年纪,任何一点微小的触动,都能轻易引发我脆弱敏感的神经。前几日,我翻出千禧年间同学们给我写的同学录,看着那些熟悉的字迹和真挚的祝福,鼻子竟控制不住地发酸。尽管很多人如今仍在我的微信列表里,但我们早已断了联系,成了最熟悉的陌生人。

那种感觉,恰如那句词:“欲买桂花同载酒,终不似,少年游。”

有时我会想,如果有中国版的《请回答》系列,我或许能贡献不少独家素材。把这些看似无用的回忆记录下来,或许只有当它们被呈现在影视作品中时,这份对千禧年的眷恋,才算有了更具象的寄托。

不过,说到千禧年的时尚,我实在没什么发言权。除了初中时跟风韩流,买过几条如今穿依然显得巨肥的阔腿牛仔裤,我几乎没有留下任何能代表那个时代时尚潮流的衣物。我知道现在Y2K风格正大行其道,很多人怀念那时年轻人身上五颜六色的明亮感,怀念吊带、低腰裤和彩色手机链。说实话,这些我都未曾真正“拥有”过,毕竟,那时的我,只是个每天穿着宽大校服,放学就着急回家看《名侦探柯南》的普通中学生。

由于千禧年时我尚年幼,对校园之外的广阔世界知之甚少,自然也说不出什么深刻的时代感悟。但仅凭现有的这些碎片化回忆,我已无比笃定:那真是一段幸福的时光。

如果要为2000年选一首年度歌曲,我会毫不犹豫地选择黎明在春晚上演唱的《Happy 2000》。那晚,黎明戴着时尚的渔夫帽,又唱又跳,帅气逼人。父亲指着电视问我,他是不是“四大天王”之一,我骄傲地回答:“对!他还是咱们北京人呢!”

当年,我能一字不落地背下整首歌的歌词,却从未深思过其中的含义,只当它是一首欢快的“口水歌”。二十年后,当我再次细细品读歌词,才发现其中一句,简直是至理名言,堪称人生指南:

“站到台上就表演,碰到爱人就缠绵。”

想来,一辈子,或许也不过如此吧。

更多游戏资讯请关注:电玩帮游戏资讯专区

电玩帮图文攻略 www.vgover.com