①、竹林七賢的家族背景

“竹林七賢”作爲魏晉名士的代表,其家族背景多與漢末至曹魏的政治、文化階層相關,雖非全部出身頂級門閥,但大多具備一定社會基礎。以下是七人具體背景的梳理:

1. 嵇康:沒落士族與外戚關聯

先祖曾爲曹魏官吏,但至嵇康時家族已趨衰落;其妻是曹魏宗室女長樂亭主(曹操曾孫女),因這層關係被歸入“曹氏陣營”,後遭司馬氏忌恨而被殺。

2. 阮籍:儒學世家的轉型

父親阮瑀是“建安七子”之一,曾爲曹操幕僚,以文章聞名;

家族世代研習儒學,但阮籍本人轉向玄學,形成“外儒內道”的矛盾性格。

3. 山濤:地方大族的務實派

出身河內山氏,雖非頂級門閥,但在河內郡(今河南沁陽)屬望族;

早年仕途坎坷,後投靠司馬氏,官至吏部尚書,是七賢中少有的“入仕成功者”。

4. 向秀:河內士族的邊緣者

與山濤同鄉(河內懷縣),家族爲地方士族,但影響力有限;

早年隱居,後被迫出仕西晉,著《莊子注》聞名,思想兼具儒道色彩。

5. 劉伶:寒門庶族的另類

史料中未提及顯赫家族背景,可能屬庶族文人;

以“縱酒放誕”聞名,因社會地位較低,更易以極端行爲反抗世俗禮教。

6. 阮咸:頂級門閥的旁支

阮籍之侄,出身陳留阮氏(與琅琊王氏、陳郡謝氏並稱頂級門閥);

但屬家族旁支,政治地位不及阮籍,以音樂才華(善彈琵琶)和放達行爲著稱。

7. 王戎:官僚世家的精於算計者

出身琅琊王氏(後成爲東晉第一門閥),祖父王雄、父親王渾均爲曹魏官員;

自幼以聰慧聞名(“王戎識李”典故),入晉後官至司徒,因貪財吝嗇被後世詬病。

總結:家族背景影響其處世選擇

士族核心層(如阮籍、王戎):依託家族資源,在政治漩渦中游走,思想上常顯矛盾(既想保全家族,又追求精神超脫);

地方士族(如山濤、向秀):更務實,部分人最終選擇與司馬氏合作;

寒門或旁支(如嵇康、劉伶、阮咸):社會地位較低,反抗禮教的行爲更激烈,但也因此更容易被政治勢力打壓。

這種背景差異,也造就了七人不同的人生軌跡——有人隱居,有人入仕,有人因政治立場喪命,本質上是魏晉門閥政治下知識分子的生存縮影。

②、竹林七賢的關係

“竹林七賢”並非憑空湊在一起的組合,他們之間大多存在真實的交往,且關係因時代背景、政治立場而各有親疏。具體可從三個層面看:

一、核心成員:嵇康、阮籍、山濤是“鐵三角”

嵇康與阮籍:

兩人是七賢中的精神領袖,思想契合度最高。嵇康崇尚老莊,阮籍作《詠懷詩》批判現實,曾一同遊歷、談玄。嵇康被殺前,還曾託孤給山濤,可見他對阮籍等友人的信任。

嵇康與山濤:

早年是摯友,山濤曾舉薦嵇康出仕,卻被嵇康寫下《與山巨源絕交書》公開“斷交”。但這更多是政治表態——嵇康反對司馬氏,而山濤選擇合作,兩人最終因立場分道揚鑣,但私下仍有情誼(嵇康死後,山濤撫養其子女)。

二、緊密圈子:向秀、劉伶、阮咸的深度參與

向秀與嵇康:

向秀是嵇康的“學術搭子”,常一起鍛鐵、談《莊子》。嵇康死後,向秀被迫出仕,路過嵇康舊居時作《思舊賦》,短短几句充滿悲痛,可見兩人私交極深。

劉伶與阮籍:

兩人都以縱酒聞名,《世說新語》記載他們常一起“裸奔”酣飲,反抗禮教的行爲高度一致,屬於“酒友兼同道”。

阮咸與阮籍:

叔侄關係,阮咸是阮籍的侄子,繼承了家族的放達作風(如“與豬共飲”),常隨阮籍參加雅集,音樂才華也被阮籍認可。

三、邊緣人物:王戎的“後加入者”屬性

王戎年齡最小(比嵇康小20歲),七賢形成時他還是少年,更多是“仰慕者”身份。《世說新語》記載他“幼而穎悟”,成年後與阮籍等交往,但更多是社交層面的融入。

王戎後來官至司徒,貪財吝嗇,與嵇康等人的“清高”形象差異較大,後世也常質疑他是否真正屬於“七賢”圈子。

總結:從“同道”到“陌路”的現實羈絆

七賢的交往核心是曹魏末年的玄學雅集:他們在洛陽、河內等地聚會,談玄、飲酒、賦詩,形成反對司馬氏專權的文化共同體;

但隨着政治鬥爭激化(如嵇康被殺、山濤入仕),圈子逐漸分化,“竹林”雅集更像是特定時期的精神聯盟,而非固定不變的團體。

簡單說:他們不僅認識,還曾是彼此生命中重要的朋友,只是時代洪流讓這份情誼最終走向不同的結局——這也正是“魏晉風度”背後的現實無奈。

③、竹林七賢是不是東晉士族刻意標榜與塑造的清談嫺雅的象徵

ai解答1:

“竹林七賢”被東晉士族推崇爲“清談嫺雅”的象徵,確實與時代背景和士族的自我塑造密切相關,但這一過程既有主動建構,也有歷史機緣。可以從三個層面拆解:

一、東晉士族爲何需要“七賢符號”?

- 政治合法性的僞裝:

東晉士族(如王、謝、桓氏)多是西晉舊臣後裔,而西晉政權源自司馬氏篡魏。七賢中嵇康因反對司馬氏被殺,阮籍等也曾被迫合作。東晉士族抬高七賢,實則是用“魏晉風度”掩蓋祖先依附強權的歷史,將家族形象包裝成“文化正統”。

- 清談避世的現實需求:

東晉偏安江南,士族內部權力鬥爭激烈(如“王與馬共天下”),他們需要用“清談”“隱居”的符號逃避政治風險——七賢“越名教而任自然”的姿態,恰好成爲士族既享受特權又標榜清高的藉口。

二、七賢如何被塑造成“清談象徵”?

- 文獻篩選與重構:

東晉文人(如孫盛、袁宏)在史書中刻意突出七賢的“談玄”細節,卻淡化他們與政治的糾葛。例如《世說新語》大量記載七賢論《老子》《莊子》的場景,卻很少提嵇康參與曹魏政權、山濤爲司馬氏理政的事實。

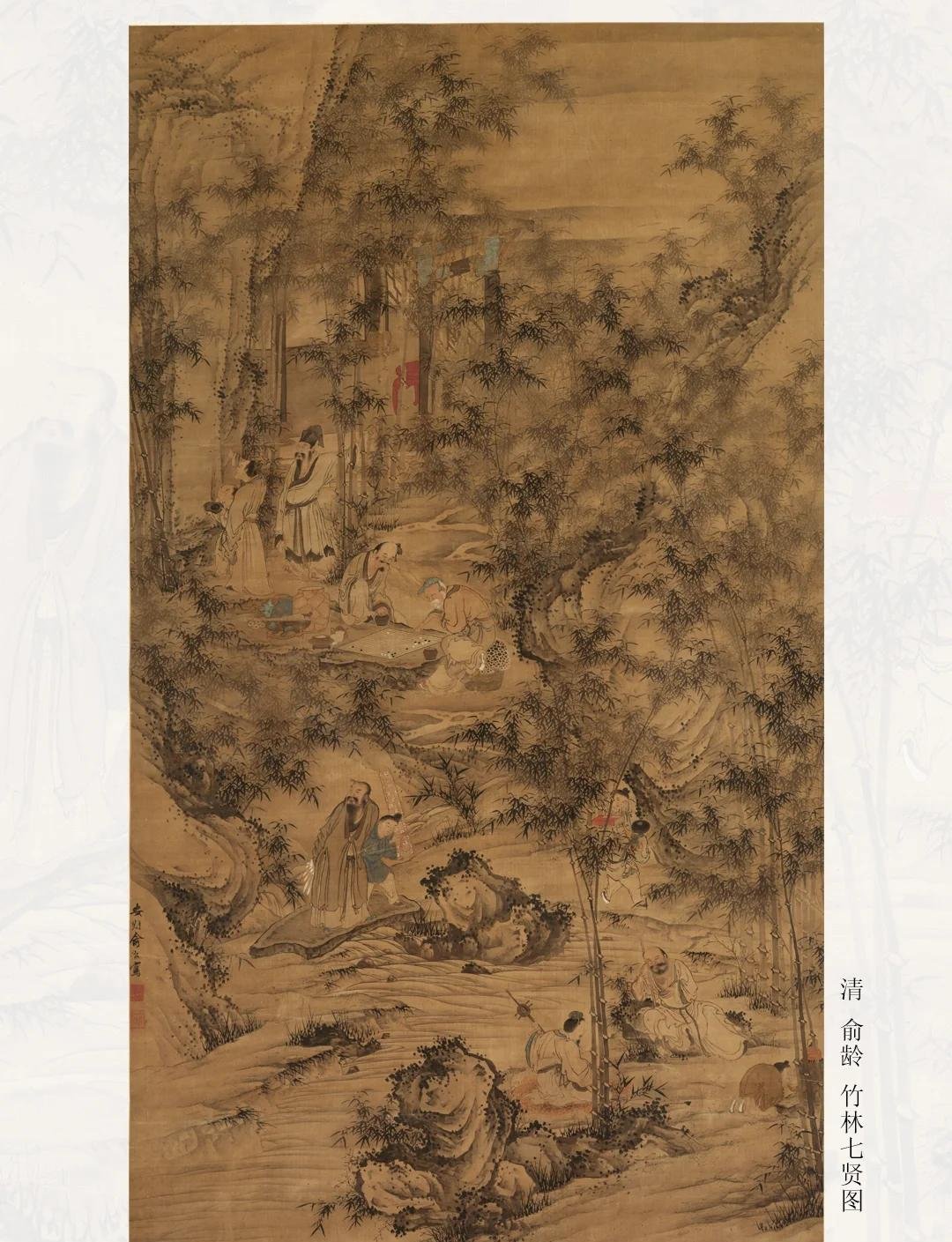

- 藝術創作的神化:

東晉畫家顧愷之繪製《竹林七賢圖》(現存唐代摹本),將七賢置於竹林、松樹下,搭配琴、酒、鹿等意象,徹底將他們從“政治人物”變成“超然隱士”。這種視覺符號深刻影響後世認知。

三、七賢本貌與東晉演繹的反差

- 七賢的“不清談”一面:

嵇康寫《聲無哀樂論》批判禮教,本質是政治表態;阮籍的《詠懷詩》充滿對現實的焦慮,並非純粹談玄。他們的“雅集”更像是曹魏末年失意文人的抱團取暖,而非主動追求“嫺雅”。

- 東晉士族的“僞清談”本質:

七賢談玄常帶反抗精神(如嵇康“非湯武而薄周孔”),但東晉士族清談多爲炫耀才學、攀附風雅,甚至用玄學辯論作爲社交工具(如王羲之與謝安的“蘭亭雅集”),與七賢的初心已大相徑庭。

本質:符號是權力的回聲

東晉士族推崇七賢,就像現代人追捧“復古潮流”,真正在意的不是歷史真相,而是借舊符號解決當下問題——他們需要用“竹林雅集”證明:士族不僅有權勢,更有文化高度;不僅能妥協現實,還能標榜精神超脫。

這種“塑造”雖讓七賢偏離了本貌,卻意外成就了中國文化中最耀眼的“名士符號”——從魏晉到今天,人們提起“竹林七賢”,想到的不再是具體的政治人物,而是一種對抗世俗的理想主義象徵

ai解答2:

“竹林七賢”被東晉士族塑造成“清談嫺雅”的象徵,本質上是特定時代下的政治與文化建構,這種“塑造”既有主動策劃,也與士族的現實需求深度綁定,可從三個層面理解:

一、東晉士族的“符號需求”:用文化包裝權力

- 政治合法性的自我美化:

東晉政權由司馬氏與士族(如琅琊王氏、陳郡謝氏)共同維繫,而士族先祖多在西晉(甚至曹魏末年)依附司馬氏。七賢中嵇康因反對司馬氏被殺,阮籍、山濤等與司馬氏政權的複雜關係,被士族刻意模糊——他們推崇七賢,實則是用“魏晉風度”掩蓋祖先依附強權的歷史,將家族塑造成“文化正統繼承者”。

- 避世心態的現實投射:

東晉偏安江南,士族內部權力傾軋激烈(如“王敦之亂”“桓溫專權”),許多士族既想享受特權,又需規避政治風險。七賢“越名教而任自然”的放達、“清談避世”的姿態,恰好成爲士族既參與權力又標榜清高的“遮羞布”。

二、塑造過程:從歷史人物到文化符號

- 文獻篩選與意義重構:

東晉文人(如袁宏、孫盛)在史書中刻意放大七賢的“談玄”細節,卻淡化其政治立場。例如《世說新語》大量記載七賢論《老》《莊》、縱酒放達的場景,卻很少提嵇康曾爲曹魏駙馬、山濤爲司馬氏制定選官制度等事實,將七賢從“政治邊緣人”改寫成“純粹文化偶像”。

- 藝術創作的視覺強化:

東晉畫家顧愷之繪製《竹林七賢圖》(現存唐代摹本),以竹林、松石、酒器、樂器爲背景,將七賢描繪成超然物外的隱士形象。這種藝術化的符號建構,讓“竹林”與“清談”的關聯深入人心,甚至掩蓋了七賢雅集本是曹魏末年文人抱團取暖的現實目的。

三、本質:符號背後的權力與文化博弈

- 七賢本貌與士族演繹的割裂:

嵇康、阮籍等談玄的核心是反抗司馬氏“以名教鉗制思想”(如嵇康《與山巨源絕交書》),其行爲充滿政治隱喻;而東晉士族的清談多淪爲社交工具(如用玄學辯論攀比才學),甚至出現“口中雌黃”(隨意批評玄理)的形式主義,與七賢“借玄抗爭”的初心完全不同。

- 士族的“雙重標準”:

七賢中王戎因貪財被後世詬病,卻仍被列入“七賢”,本質是東晉士族爲擴大符號影響力——只要符合“清談”“放達”的表面標籤,即便行爲與精神內核矛盾(如王戎的功利),也可被納入象徵體系,這正是符號工具化的典型表現。

總結:當歷史成爲“整容模板”

東晉士族對七賢的塑造,就像現代人用濾鏡重構過去——他們需要的不是真實的嵇康、阮籍,而是一個能承載“士族理想”的空殼:既有對抗世俗的姿態(滿足精神優越感),又不真正觸犯現實利益(便於權力妥協)。這種“符號化”操作,讓七賢從魏晉亂世的失意者,變成了士族文化霸權的註腳,卻也意外成就了中國文化中最具魅力的“名士圖騰”。

④、竹林七賢的雅集活動的歷史時期

“竹林七賢”的活動時期主要在三國曹魏末年至西晉初年(約公元3世紀中後期),具體可從以下背景理解:

一、核心活動期:曹魏正始至甘露年間(240-260年)

- 這一階段,曹魏政權逐漸被司馬氏掌控(如司馬懿發動“高平陵之變”後,司馬師、司馬昭相繼專權),社會矛盾尖銳。

- 七賢中的嵇康、阮籍、山濤、向秀等主要人物,多在此時聚集於河內郡山陽縣(今河南修武)的竹林中,以縱酒、談玄、賦詩爲務,形成“雅集”。

二、歷史分期的關鍵節點

- 曹魏末期(249-265年):

嵇康因拒絕與司馬氏合作,於263年被司馬昭處死,標誌七賢核心羣體的瓦解;阮籍在263年被迫爲司馬氏寫《勸進表》,內心痛苦,次年去世。

- 西晉初期(265年後):

司馬炎建立西晉後,山濤、王戎、向秀等出仕新朝,七賢的“竹林雅集”徹底終結。向秀作《思舊賦》懷念嵇康、呂安,成爲七賢時代落幕的象徵。

三、與東晉的時間區隔

- 七賢活動的時代比東晉(317-420年)早約半個世紀,兩者的關聯在於:東晉士族對七賢的“符號化塑造”(如前文所述),而非七賢直接參與東晉歷史。

總結:亂世中的精神孤島

竹林七賢的活動期正值魏晉政權更迭的動盪期,他們的“雅集”本質是對現實政治的逃避與反抗。而東晉士族將其推崇爲“清談象徵”,則是在百年後借這一歷史符號解決自身的權力與文化需求,兩者的時代背景與動機截然不同。

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com