①、竹林七贤的家族背景

“竹林七贤”作为魏晋名士的代表,其家族背景多与汉末至曹魏的政治、文化阶层相关,虽非全部出身顶级门阀,但大多具备一定社会基础。以下是七人具体背景的梳理:

1. 嵇康:没落士族与外戚关联

先祖曾为曹魏官吏,但至嵇康时家族已趋衰落;其妻是曹魏宗室女长乐亭主(曹操曾孙女),因这层关系被归入“曹氏阵营”,后遭司马氏忌恨而被杀。

2. 阮籍:儒学世家的转型

父亲阮瑀是“建安七子”之一,曾为曹操幕僚,以文章闻名;

家族世代研习儒学,但阮籍本人转向玄学,形成“外儒内道”的矛盾性格。

3. 山涛:地方大族的务实派

出身河内山氏,虽非顶级门阀,但在河内郡(今河南沁阳)属望族;

早年仕途坎坷,后投靠司马氏,官至吏部尚书,是七贤中少有的“入仕成功者”。

4. 向秀:河内士族的边缘者

与山涛同乡(河内怀县),家族为地方士族,但影响力有限;

早年隐居,后被迫出仕西晋,著《庄子注》闻名,思想兼具儒道色彩。

5. 刘伶:寒门庶族的另类

史料中未提及显赫家族背景,可能属庶族文人;

以“纵酒放诞”闻名,因社会地位较低,更易以极端行为反抗世俗礼教。

6. 阮咸:顶级门阀的旁支

阮籍之侄,出身陈留阮氏(与琅琊王氏、陈郡谢氏并称顶级门阀);

但属家族旁支,政治地位不及阮籍,以音乐才华(善弹琵琶)和放达行为著称。

7. 王戎:官僚世家的精于算计者

出身琅琊王氏(后成为东晋第一门阀),祖父王雄、父亲王浑均为曹魏官员;

自幼以聪慧闻名(“王戎识李”典故),入晋后官至司徒,因贪财吝啬被后世诟病。

总结:家族背景影响其处世选择

士族核心层(如阮籍、王戎):依托家族资源,在政治漩涡中游走,思想上常显矛盾(既想保全家族,又追求精神超脱);

地方士族(如山涛、向秀):更务实,部分人最终选择与司马氏合作;

寒门或旁支(如嵇康、刘伶、阮咸):社会地位较低,反抗礼教的行为更激烈,但也因此更容易被政治势力打压。

这种背景差异,也造就了七人不同的人生轨迹——有人隐居,有人入仕,有人因政治立场丧命,本质上是魏晋门阀政治下知识分子的生存缩影。

②、竹林七贤的关系

“竹林七贤”并非凭空凑在一起的组合,他们之间大多存在真实的交往,且关系因时代背景、政治立场而各有亲疏。具体可从三个层面看:

一、核心成员:嵇康、阮籍、山涛是“铁三角”

嵇康与阮籍:

两人是七贤中的精神领袖,思想契合度最高。嵇康崇尚老庄,阮籍作《咏怀诗》批判现实,曾一同游历、谈玄。嵇康被杀前,还曾托孤给山涛,可见他对阮籍等友人的信任。

嵇康与山涛:

早年是挚友,山涛曾举荐嵇康出仕,却被嵇康写下《与山巨源绝交书》公开“断交”。但这更多是政治表态——嵇康反对司马氏,而山涛选择合作,两人最终因立场分道扬镳,但私下仍有情谊(嵇康死后,山涛抚养其子女)。

二、紧密圈子:向秀、刘伶、阮咸的深度参与

向秀与嵇康:

向秀是嵇康的“学术搭子”,常一起锻铁、谈《庄子》。嵇康死后,向秀被迫出仕,路过嵇康旧居时作《思旧赋》,短短几句充满悲痛,可见两人私交极深。

刘伶与阮籍:

两人都以纵酒闻名,《世说新语》记载他们常一起“裸奔”酣饮,反抗礼教的行为高度一致,属于“酒友兼同道”。

阮咸与阮籍:

叔侄关系,阮咸是阮籍的侄子,继承了家族的放达作风(如“与猪共饮”),常随阮籍参加雅集,音乐才华也被阮籍认可。

三、边缘人物:王戎的“后加入者”属性

王戎年龄最小(比嵇康小20岁),七贤形成时他还是少年,更多是“仰慕者”身份。《世说新语》记载他“幼而颖悟”,成年后与阮籍等交往,但更多是社交层面的融入。

王戎后来官至司徒,贪财吝啬,与嵇康等人的“清高”形象差异较大,后世也常质疑他是否真正属于“七贤”圈子。

总结:从“同道”到“陌路”的现实羁绊

七贤的交往核心是曹魏末年的玄学雅集:他们在洛阳、河内等地聚会,谈玄、饮酒、赋诗,形成反对司马氏专权的文化共同体;

但随着政治斗争激化(如嵇康被杀、山涛入仕),圈子逐渐分化,“竹林”雅集更像是特定时期的精神联盟,而非固定不变的团体。

简单说:他们不仅认识,还曾是彼此生命中重要的朋友,只是时代洪流让这份情谊最终走向不同的结局——这也正是“魏晋风度”背后的现实无奈。

③、竹林七贤是不是东晋士族刻意标榜与塑造的清谈娴雅的象征

ai解答1:

“竹林七贤”被东晋士族推崇为“清谈娴雅”的象征,确实与时代背景和士族的自我塑造密切相关,但这一过程既有主动建构,也有历史机缘。可以从三个层面拆解:

一、东晋士族为何需要“七贤符号”?

- 政治合法性的伪装:

东晋士族(如王、谢、桓氏)多是西晋旧臣后裔,而西晋政权源自司马氏篡魏。七贤中嵇康因反对司马氏被杀,阮籍等也曾被迫合作。东晋士族抬高七贤,实则是用“魏晋风度”掩盖祖先依附强权的历史,将家族形象包装成“文化正统”。

- 清谈避世的现实需求:

东晋偏安江南,士族内部权力斗争激烈(如“王与马共天下”),他们需要用“清谈”“隐居”的符号逃避政治风险——七贤“越名教而任自然”的姿态,恰好成为士族既享受特权又标榜清高的借口。

二、七贤如何被塑造成“清谈象征”?

- 文献筛选与重构:

东晋文人(如孙盛、袁宏)在史书中刻意突出七贤的“谈玄”细节,却淡化他们与政治的纠葛。例如《世说新语》大量记载七贤论《老子》《庄子》的场景,却很少提嵇康参与曹魏政权、山涛为司马氏理政的事实。

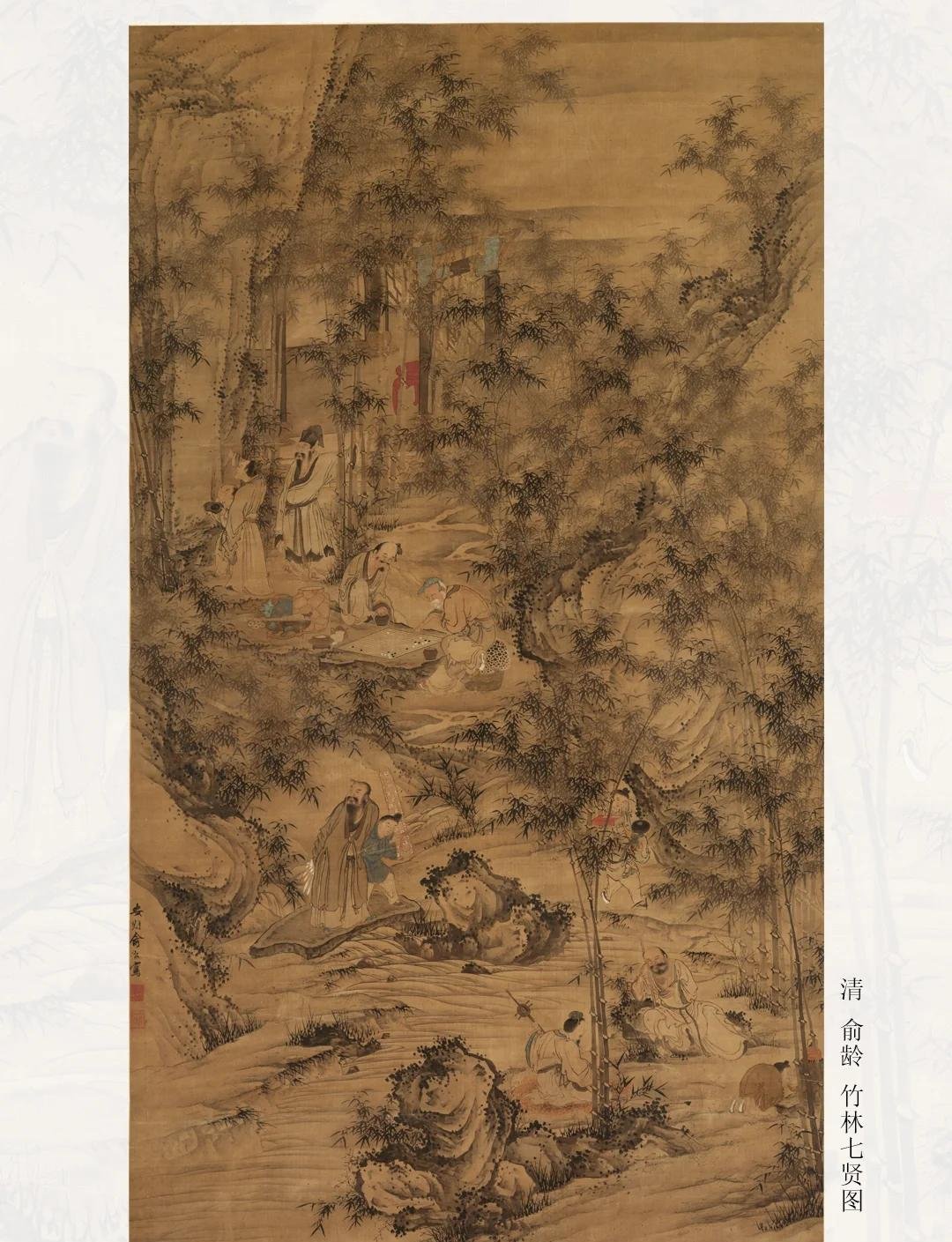

- 艺术创作的神化:

东晋画家顾恺之绘制《竹林七贤图》(现存唐代摹本),将七贤置于竹林、松树下,搭配琴、酒、鹿等意象,彻底将他们从“政治人物”变成“超然隐士”。这种视觉符号深刻影响后世认知。

三、七贤本貌与东晋演绎的反差

- 七贤的“不清谈”一面:

嵇康写《声无哀乐论》批判礼教,本质是政治表态;阮籍的《咏怀诗》充满对现实的焦虑,并非纯粹谈玄。他们的“雅集”更像是曹魏末年失意文人的抱团取暖,而非主动追求“娴雅”。

- 东晋士族的“伪清谈”本质:

七贤谈玄常带反抗精神(如嵇康“非汤武而薄周孔”),但东晋士族清谈多为炫耀才学、攀附风雅,甚至用玄学辩论作为社交工具(如王羲之与谢安的“兰亭雅集”),与七贤的初心已大相径庭。

本质:符号是权力的回声

东晋士族推崇七贤,就像现代人追捧“复古潮流”,真正在意的不是历史真相,而是借旧符号解决当下问题——他们需要用“竹林雅集”证明:士族不仅有权势,更有文化高度;不仅能妥协现实,还能标榜精神超脱。

这种“塑造”虽让七贤偏离了本貌,却意外成就了中国文化中最耀眼的“名士符号”——从魏晋到今天,人们提起“竹林七贤”,想到的不再是具体的政治人物,而是一种对抗世俗的理想主义象征

ai解答2:

“竹林七贤”被东晋士族塑造成“清谈娴雅”的象征,本质上是特定时代下的政治与文化建构,这种“塑造”既有主动策划,也与士族的现实需求深度绑定,可从三个层面理解:

一、东晋士族的“符号需求”:用文化包装权力

- 政治合法性的自我美化:

东晋政权由司马氏与士族(如琅琊王氏、陈郡谢氏)共同维系,而士族先祖多在西晋(甚至曹魏末年)依附司马氏。七贤中嵇康因反对司马氏被杀,阮籍、山涛等与司马氏政权的复杂关系,被士族刻意模糊——他们推崇七贤,实则是用“魏晋风度”掩盖祖先依附强权的历史,将家族塑造成“文化正统继承者”。

- 避世心态的现实投射:

东晋偏安江南,士族内部权力倾轧激烈(如“王敦之乱”“桓温专权”),许多士族既想享受特权,又需规避政治风险。七贤“越名教而任自然”的放达、“清谈避世”的姿态,恰好成为士族既参与权力又标榜清高的“遮羞布”。

二、塑造过程:从历史人物到文化符号

- 文献筛选与意义重构:

东晋文人(如袁宏、孙盛)在史书中刻意放大七贤的“谈玄”细节,却淡化其政治立场。例如《世说新语》大量记载七贤论《老》《庄》、纵酒放达的场景,却很少提嵇康曾为曹魏驸马、山涛为司马氏制定选官制度等事实,将七贤从“政治边缘人”改写成“纯粹文化偶像”。

- 艺术创作的视觉强化:

东晋画家顾恺之绘制《竹林七贤图》(现存唐代摹本),以竹林、松石、酒器、乐器为背景,将七贤描绘成超然物外的隐士形象。这种艺术化的符号建构,让“竹林”与“清谈”的关联深入人心,甚至掩盖了七贤雅集本是曹魏末年文人抱团取暖的现实目的。

三、本质:符号背后的权力与文化博弈

- 七贤本貌与士族演绎的割裂:

嵇康、阮籍等谈玄的核心是反抗司马氏“以名教钳制思想”(如嵇康《与山巨源绝交书》),其行为充满政治隐喻;而东晋士族的清谈多沦为社交工具(如用玄学辩论攀比才学),甚至出现“口中雌黄”(随意批评玄理)的形式主义,与七贤“借玄抗争”的初心完全不同。

- 士族的“双重标准”:

七贤中王戎因贪财被后世诟病,却仍被列入“七贤”,本质是东晋士族为扩大符号影响力——只要符合“清谈”“放达”的表面标签,即便行为与精神内核矛盾(如王戎的功利),也可被纳入象征体系,这正是符号工具化的典型表现。

总结:当历史成为“整容模板”

东晋士族对七贤的塑造,就像现代人用滤镜重构过去——他们需要的不是真实的嵇康、阮籍,而是一个能承载“士族理想”的空壳:既有对抗世俗的姿态(满足精神优越感),又不真正触犯现实利益(便于权力妥协)。这种“符号化”操作,让七贤从魏晋乱世的失意者,变成了士族文化霸权的注脚,却也意外成就了中国文化中最具魅力的“名士图腾”。

④、竹林七贤的雅集活动的历史时期

“竹林七贤”的活动时期主要在三国曹魏末年至西晋初年(约公元3世纪中后期),具体可从以下背景理解:

一、核心活动期:曹魏正始至甘露年间(240-260年)

- 这一阶段,曹魏政权逐渐被司马氏掌控(如司马懿发动“高平陵之变”后,司马师、司马昭相继专权),社会矛盾尖锐。

- 七贤中的嵇康、阮籍、山涛、向秀等主要人物,多在此时聚集于河内郡山阳县(今河南修武)的竹林中,以纵酒、谈玄、赋诗为务,形成“雅集”。

二、历史分期的关键节点

- 曹魏末期(249-265年):

嵇康因拒绝与司马氏合作,于263年被司马昭处死,标志七贤核心群体的瓦解;阮籍在263年被迫为司马氏写《劝进表》,内心痛苦,次年去世。

- 西晋初期(265年后):

司马炎建立西晋后,山涛、王戎、向秀等出仕新朝,七贤的“竹林雅集”彻底终结。向秀作《思旧赋》怀念嵇康、吕安,成为七贤时代落幕的象征。

三、与东晋的时间区隔

- 七贤活动的时代比东晋(317-420年)早约半个世纪,两者的关联在于:东晋士族对七贤的“符号化塑造”(如前文所述),而非七贤直接参与东晋历史。

总结:乱世中的精神孤岛

竹林七贤的活动期正值魏晋政权更迭的动荡期,他们的“雅集”本质是对现实政治的逃避与反抗。而东晋士族将其推崇为“清谈象征”,则是在百年后借这一历史符号解决自身的权力与文化需求,两者的时代背景与动机截然不同。

更多游戏资讯请关注:电玩帮游戏资讯专区

电玩帮图文攻略 www.vgover.com