溝槽的拉鎖,怎麼這麼壞?!

我從來沒這麼恨過一個拉鎖。

是的,就是那個生活隨處可見,重量不過數克,材質可銅、可鐵、可塑料,某寶某多還得賣上3.8的“拉鎖”。

能跟這麼個玩意不共戴天,倒不是我有啥奇異的怪癖。只是從過往經歷上來看,拉鎖這個還沒指關節大的小玩意,沒少成爲阻礙我看“澀圖”的勁敵。

哈基鎖,你這傢伙

倘若你也喜歡遊蕩、潛伏在各種老色批們聚集的社羣、論壇,那麼八成也在“藝術品鑑”課上看過這樣的作品。

圖片裏許多穿着皮衣、夾克的二三次元大姐姐,嬌媚地擺出各式各樣的動作。她們意欲慷慨地向你展示兩個又大又圓的東西,正當你覺得它們將要破口而出時,總會跳出一個當反派的“拉鎖”,將一切封印其中,讓你望山興嘆,跳腳生氣。

當然,如果您不佔葷腥,也可以將這種描述理解爲錢包裏的兩枚圓圓的硬幣,意思相同

這場景就好似那些困於封建禮教的摺子戲:你與小姐含情脈脈,意欲比翼雙飛,卻被擋在門口的管家內外兩隔。你能看到她的衣袖、她的裙襬,卻也清楚擋在你們面前的是“禮教”大山,那種可望而不可及,只能令人望眼欲穿。

痛,太痛了【圖片來源:B站花町公館】

而如果尚不能體會這種慾望被碾碎的切膚之痛,那也沒關係,讓我們做一下橫向對比,也許你就能理解這種“憤怒”的來源了。

相較於同等定位,拉鎖其實還有一個同行,也可以說是前輩——紐扣。

在拉鎖還未誕生的千百年時間裏,作爲人類扣合衣物的主要飾件,紐扣一直以超高實用性與低廉價格,給人一種謙遜、踏實、務實的感受。

在搬進“藝術創作”後,雖然跟拉鎖擔負同樣的職責,但面對即將爆炸的慾望,以小小身軀拼死撐住整部壓力的紐扣,更像是一位面對重擔,苦苦支撐的“父親”角色。

你再反觀拉鎖,同樣的壓力,它卻滑掉半程,在那種影影綽綽中讓你隱約看到那雪白的神祕。尤其是那輕易能夠下拉的軌道,彷彿一件潘多拉的魔盒,好似你無需吹灰之力便能妙手得之,充滿了十足的誘惑力。

那種看似將主動權交到你手裏,卻又始終吊着你的感覺,宛若一個綠茶心機婊,在一步步更深入地引誘下,讓你浮想聯翩,將自己化作慾望的奴隸。

不信你對比一下。雖然拉鎖比紐扣更加的便捷好用,但同時它的問題率卻很高,經常出現卡頓、掉齒、脫軌等一系列問題,其所帶來的連鎖反應便是,在相關作品的男女主交往中,這些問題推進了男女主的接觸,也造就了一些美妙的劇情。

此事在《天降之物》《貓眼三姐妹》《2.5次元的誘惑》等多部動漫作品中亦有記載

拉鎖的使用場景也更廣,胸前、背後,靴子、褲子都能用,這無疑也是讓它能夠提供更多的機會。面對像我這樣被釣成翹嘴的魚,足以見得它心機之深,其心可誅。

而也正是有了這種屬性,讓拉鎖突破了自身的“使用價值”,在更高的層面上,成爲了海內外各種畫師都喜歡使用的元素之一,成爲各類性感寫真常常用到的動作。

拉鎖在某種意義上,也成了“大”與“澀”相關的名詞。

賦予價值

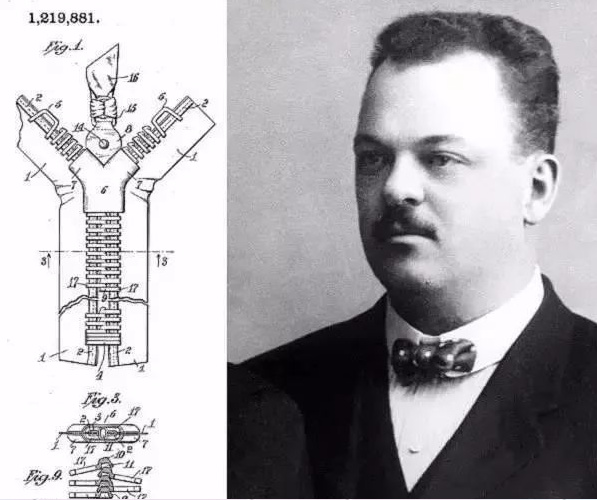

一百多年前,發明(改進)拉鎖的瑞典工程師吉德昂·遜德巴克,也許根本就想不到,自己研究的這麼個小玩意,會在百年後被賦予這樣的價值。

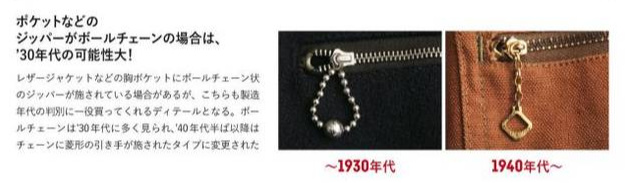

在這百來年的時間裏,小小拉鎖跟着軍裝、飛行服一起上過一戰戰場;也在不同的發明家手上變換過諸多不同樣式,直到1930年後坎坷的拉鎖才逐漸取代紐扣,被婦女們接受,也是在日後的經濟全球化中,逐漸確立自己在箱包、衣飾上的霸主地位。

八九十年代,隨着改革開放的推進,國內逐漸形成了拉鎖生產、銷售的專業市場。可以說,也是從那時起,拉鎖逐漸開始成爲我們日常生活中的一員。

我現在愈發能想起小時候對它的愛恨交織。因爲當時家裏購買的衣服質量普遍堪憂,拉鎖便是其中最容易壞的地方之一,上述所說的卡頓、掉齒、脫軌等問題不僅全遇到過,卻也沒有動漫中學姐爲我解困的待遇。

怕因爲弄壞衣服被罵,那時候沒少用肥皂猛搓拉鎖,只爲能夠救活這個脫軌的壞東西。

伴隨着如今我國輕工製造業的迅猛發展,拉鎖的質量越來越好,生活中我們似乎也很少再遇到類似的問題。而有關拉鎖的記憶點便越來越少,它在我們日常中的存在感也愈發的低。

因此在這個互聯網普遍抽象的當下,我其實也很難歸因自己爲何要對着一個習以爲常的小物件,發表多達2000字的情緒輸出。也許只是一場抽象行爲,也或許是一次“賦予價值”。

而回歸問題的本質,小小的拉鎖之所以能爲“人類X壓抑對原始美學衝動的研究”作出傑出貢獻,根本上還是基於兩點原因:

基於現實層面,爲了應對各類平臺上的審覈壓力,畫師們不得不找一些帶有暗含意味的符號,來烘托、增強那種想要的魅力氛圍。

拉鎖往往能展示那種大與性感

基於心理因素,若隱若現時的求而不得,才更能激起人最心底的慾望,拉鎖就是那“猶抱琵琶半遮面”的琵琶。

也正是這種文化上地不斷拓展、延伸,拉鎖在其原有的價值與使用價值之上,又被時代賦予了新的藝術價值。而這種“價值”的賦予,涵蓋哲學、經濟、藝術等很多個方面,它們是在人類文明的進程中持續不斷進行着的。

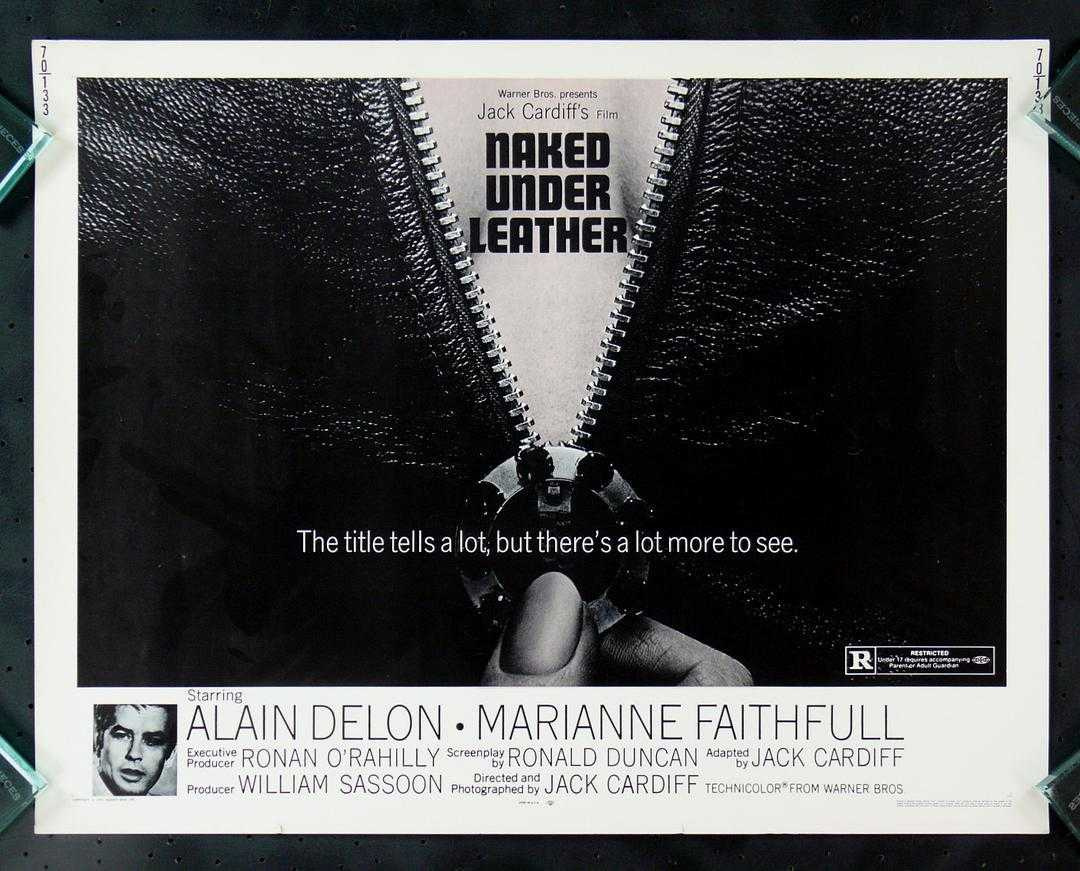

1968年的一部《The Girl on a Motorcycle》(摩托上的女孩)其實就已經有把拉鍊跟誘惑關聯在一起了

在本篇文章的前半部分,我們本質也是在爲不起眼的拉鎖賦予一種新的文化價值(當然我生產不了價值,我只是價值的搬運工)。這種所謂的“價值賦予”看似遙遠且縹緲,但它又屬於任何一個人,並且是我們生活中每個細碎片段裏都一直在做的事。

而質辯這種行爲的根本,就在於是否有更多人承認這種價值,就像互聯網上那些一直層出不斷的“梗”。

好了,現在我們讓拉鎖那“保護”美少女的意義已經聊得夠久了,也該給他賦予些帶有“攻擊性”的含義了。

“此刻,一名急於起飛的孤獨機長,正將他的手伸向了牛仔褲的拉鎖”。

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com