家居村中,邻里稀少,夜夜鲜有光亮,不似城中灯火辉煌,略有感慨,思古人无电以何照明,遂作此篇

古代是没有电灯这一照明工具的,所以古代人一到晚上就早早睡觉了,但是也有人晚上也是需要光亮的,那么古代人有哪些照明工具呢?(触发连招)诶嘿,我知道---火把、油灯、蜡烛

一 :火把

人类区别于其他生物的显著特点就是会使用并创造工具,第一款照明工具呢,就是火把或者说篝火。最初的火把制作极为朴素,先民们将干燥的树皮、木片捆扎成束,再涂抹上动物脂肪或植物蜡,利用油脂的缓慢燃烧特性,让火光更持久。

这种原始 手电筒 虽简陋,但却让人们可以在夜晚也能活动狩猎,提防野兽侵袭

随着技术演进,火把的工艺逐渐精细。先秦时期有人将艾蒿与芦苇按比例捆扎,艾草的易燃性与芦苇的耐烧性形成互补,蘸上桐油或猪油后,火焰稳定且烟少;

更有巧思者将空心芦苇杆用麻布缠绕,杆内灌注融化的蜜蜡,蜡质燃烧时不仅亮度更高,还能通过控制芦苇纤维的吸蜡速度调节燃烧时间,堪称古代的 节能灯具。

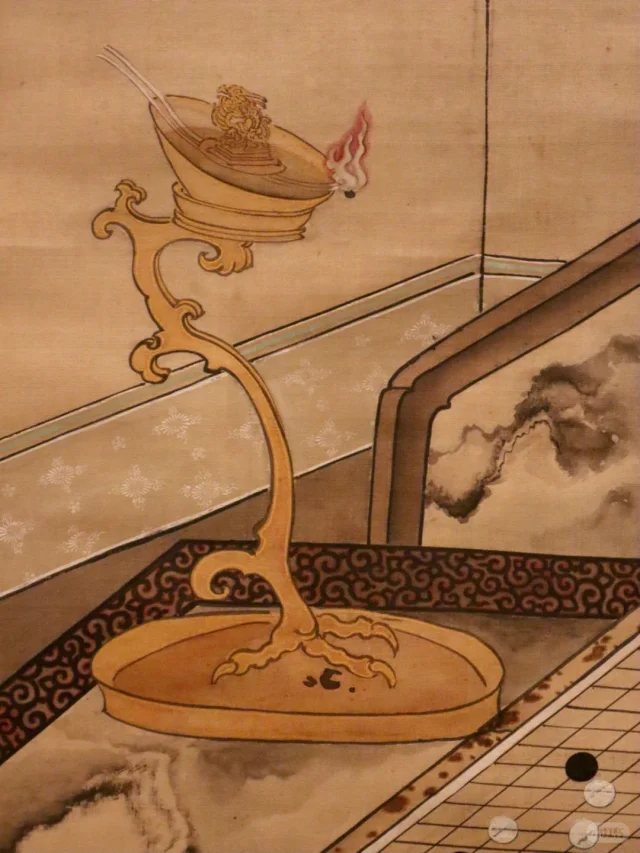

2⃣:油灯

《楚辞》中 “兰膏明烛,华容备些” 的诗句,说明在当时就已经开始使用油灯🪔了,彼时油灯以动物油脂为燃料,受限于原材料的稀缺 —— 无论是牛油、羊油还是猪油,都依赖畜牧业产出,这注定了它只能成为少数权贵阶层的专属品。

为彰显身份与追求雅致,富贵人家还会在油脂中掺入兰草等香料,燃烧时既消减了油脂燃烧的腥膻之气,又能让袅袅清香弥漫空间,将照明升华为一种生活格调。

随着技术演进,油灯燃料逐渐转向植物油脂(如菜籽油、芝麻油)。相比动物油脂,植物油脂的来源更广泛,使得油灯的使用人群有所扩大,但距离 “普及” 仍相去甚远。

对于底层百姓而言,点灯依旧是奢侈之举,尤其对寒门学子来说,夜晚的光亮更是遥不可及的渴望。

正因如此,才有了匡衡 “凿壁偷光” 的典故 —— 在墙壁上凿出小孔,借邻家微弱的灯光苦读;车胤则用白绢缝制口袋,捕捉数十只萤火虫汇聚微光,照亮书页;孙康更在寒冬雪夜,凭借雪地反射的月光坚持研学。

☂:蜡烛🕯

首先区分,古代的 “烛” 并非蜡烛,而是类似火把的照明工具。古人有 “烛不见跋” 的礼仪:做客时,主人点燃火把,待火焰烧至木把(“跋”)处,客人便应告辞。

战国时期出现了灯。其繁体 “燈” 的字形与 “登” 相关 ——“登” 原是盛放肉酱的陶制 “豆”。秦汉时,“登” 演变为带长钉(固定可燃物)和底座(稳放)的形态,因多为青铜制,故写作 “镫”;“燈” 字则迟至魏晋南北朝才出现。点灯时,将麻绳、苇草等捆作捻子固定于长钉,盘中盛动物油脂点燃即可;植物油脂用于点灯,要到隋唐以后。

现代人所说的蜡烛,至汉朝才出现。《西京杂记》记载,西汉初年南越王曾向汉高祖刘邦敬献石蜜 5 斛、蜜烛 200 枚等,汉高祖龙颜大悦。研究表明,这里的 “蜜烛” 便是现代蜡烛的雏形,在当时属珍稀贡品。

即便到了唐代,蜡烛依旧极为稀少、堪称珍品。韩愈在《寒食》中写下 “日暮汉宫传蜡烛,轻烟散入五侯家”,描绘的正是寒食节禁火时,帝王将蜡烛赏赐给侯爵以上官员及上品官员的场景,足见其珍贵程度,普通老百姓呢差不多,到了清朝才有机会用上蜡烛。

更多游戏资讯请关注:电玩帮游戏资讯专区

电玩帮图文攻略 www.vgover.com