家居村中,鄰里稀少,夜夜鮮有光亮,不似城中燈火輝煌,略有感慨,思古人無電以何照明,遂作此篇

古代是沒有電燈這一照明工具的,所以古代人一到晚上就早早睡覺了,但是也有人晚上也是需要光亮的,那麼古代人有哪些照明工具呢?(觸發連招)誒嘿,我知道---火把、油燈、蠟燭

一 :火把

人類區別於其他生物的顯著特點就是會使用並創造工具,第一款照明工具呢,就是火把或者說篝火。最初的火把製作極爲樸素,先民們將乾燥的樹皮、木片捆紮成束,再塗抹上動物脂肪或植物蠟,利用油脂的緩慢燃燒特性,讓火光更持久。

這種原始 手電筒 雖簡陋,但卻讓人們可以在夜晚也能活動狩獵,提防野獸侵襲

隨着技術演進,火把的工藝逐漸精細。先秦時期有人將艾蒿與蘆葦按比例捆紮,艾草的易燃性與蘆葦的耐燒性形成互補,蘸上桐油或豬油後,火焰穩定且煙少;

更有巧思者將空心蘆葦杆用麻布纏繞,杆內灌注融化的蜜蠟,蠟質燃燒時不僅亮度更高,還能通過控制蘆葦纖維的吸蠟速度調節燃燒時間,堪稱古代的 節能燈具。

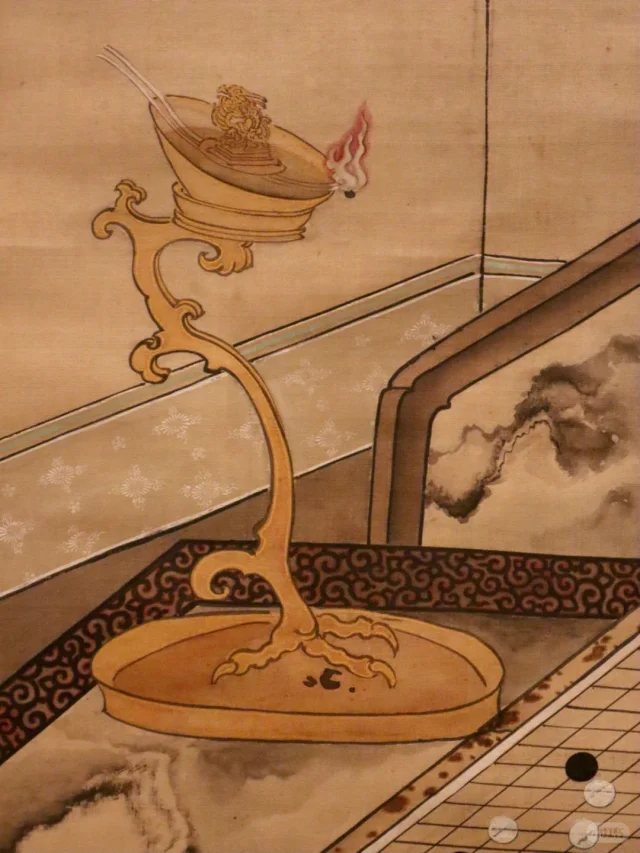

2⃣:油燈

《楚辭》中 “蘭膏明燭,華容備些” 的詩句,說明在當時就已經開始使用油燈🪔了,彼時油燈以動物油脂爲燃料,受限於原材料的稀缺 —— 無論是牛油、羊油還是豬油,都依賴畜牧業產出,這注定了它只能成爲少數權貴階層的專屬品。

爲彰顯身份與追求雅緻,富貴人家還會在油脂中摻入蘭草等香料,燃燒時既消減了油脂燃燒的腥羶之氣,又能讓嫋嫋清香瀰漫空間,將照明昇華爲一種生活格調。

隨着技術演進,油燈燃料逐漸轉向植物油脂(如菜籽油、芝麻油)。相比動物油脂,植物油脂的來源更廣泛,使得油燈的使用人羣有所擴大,但距離 “普及” 仍相去甚遠。

對於底層百姓而言,點燈依舊是奢侈之舉,尤其對寒門學子來說,夜晚的光亮更是遙不可及的渴望。

正因如此,纔有了匡衡 “鑿壁偷光” 的典故 —— 在牆壁上鑿出小孔,借鄰家微弱的燈光苦讀;車胤則用白絹縫製口袋,捕捉數十隻螢火蟲匯聚微光,照亮書頁;孫康更在寒冬雪夜,憑藉雪地反射的月光堅持研學。

☂:蠟燭🕯

首先區分,古代的 “燭” 並非蠟燭,而是類似火把的照明工具。古人有 “燭不見跋” 的禮儀:做客時,主人點燃火把,待火焰燒至木把(“跋”)處,客人便應告辭。

戰國時期出現了燈。其繁體 “燈” 的字形與 “登” 相關 ——“登” 原是盛放肉醬的陶製 “豆”。秦漢時,“登” 演變爲帶長釘(固定可燃物)和底座(穩放)的形態,因多爲青銅製,故寫作 “鐙”;“燈” 字則遲至魏晉南北朝纔出現。點燈時,將麻繩、葦草等捆作捻子固定於長釘,盤中盛動物油脂點燃即可;植物油脂用於點燈,要到隋唐以後。

現代人所說的蠟燭,至漢朝纔出現。《西京雜記》記載,西漢初年南越王曾向漢高祖劉邦敬獻石蜜 5 斛、蜜燭 200 枚等,漢高祖龍顏大悅。研究表明,這裏的 “蜜燭” 便是現代蠟燭的雛形,在當時屬珍稀貢品。

即便到了唐代,蠟燭依舊極爲稀少、堪稱珍品。韓愈在《寒食》中寫下 “日暮漢宮傳蠟燭,輕煙散入五侯家”,描繪的正是寒食節禁火時,帝王將蠟燭賞賜給侯爵以上官員及上品官員的場景,足見其珍貴程度,普通老百姓呢差不多,到了清朝纔有機會用上蠟燭。

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com