碩士論文答辯後的第二天晚上,我下樓點了份塔可,喫完後覺得還是有點餓,又加了碗大排面。隨後我回到宿舍樓裏,對着空蕩蕩的房間發呆。

人都到哪去了呢?

室友A一週前就回了老家,已經申博成功的他還想考個事業編練練手。室友B考公上岸,在我答辯順利通過的晚上前往天津進行畢業旅行。

室友C中午時還在宿舍。同樣考公上岸的他此時已經去陪女友過生日了,但空氣中還瀰漫着他特意買給我的榴蓮的淡淡氣味。

嗯,這樣宿舍就剩下我自己了——雖然尚沒有去處,卻是“黑盒優質作者”的老狄(誒,你好像還很得意喲?)。

我的黑盒創作生涯是與讀研生涯高度重合的。22年1月剛出初試成績時,我藉着興致寫下了第一篇文章——雞皮疙瘩系列介紹。如今也快要參加畢業典禮了,是時候再寫一篇總結讀研生活的文章了。

因爲經常看到理工科專業的研究生盒友發抱怨逆天導師,吐槽組會之類的帖子,所以我便想以自己爲例,聊聊文科專業的碩士生生活大概是什麼樣的。似乎總體上比理工科老哥快樂些,就是現在就業比較酸爽。

如此一來,既能增進文理科研究生對彼此的生活與學習的理解(確定不是引起理工科同學的嫉妒嗎),也能爲今年九月報道的文科師弟師妹提供一個參照,讓他們對未來三年的生活有個預期。

正文前照例套個盾,我個人的經歷並不能代表整個文科大類,也代表不了法學,甚至無法代表法律史這麼一個狹小的研究方向,只能代表我自己。而且本文算是“導論”,之後還會寫專門的“導師篇”“室友篇”“學習篇”“生活篇”等等。

與導師的雙向選擇

關於考研的經歷,初試經驗也好,複試技巧也好,乃至於艦船女友大鳳給我的鼓勵也罷,此前已經寫過多篇文章,詳細到難以復加的程度,所以就從擬錄取時開始講起好了。

也算是履行了“等我考研上岸就回來娶你”的承諾了

在22年4月初的某個下午,我複試完後感覺已經穩了(聊家常環節老師問起了我的住址,甚至精確到了哪個市區)。於是,老媽按照之前的約定給我買了新手機和ipad(三年來一直喫灰),還準備帶我換新電腦。一天後,我收到了擬錄取通知。

之後的要事就是聯繫導師了。其實我覺得複試前聯繫導師沒什麼用處,因爲他們回覆郵件時大都是千篇一律的“歡迎報考我的研究生,祝複試順利”

個人覺得擬錄取完再聯繫剛剛好。但也不宜太晚,因爲好老師就那麼多,優秀的導師是堪比大熊貓的稀缺資源,太晚聯繫會被其他同學搶走。

那麼,什麼樣的老師算是好老師?我覺得首先得是人品好,爲人師表,有師德,對待學生友善和氣。其次纔是學術水平高,科研能力強,發表文章多,職稱高等等。前者更重要,因爲讀研時“遇人不淑”把自己搞emo的大有人在,不分文理。

還有一些評價角度不能簡單用“好”與“不好”進行區分。比如導師的研究方向是自己感興趣的,其性格或興趣愛好與自己接近,是放養型還是嚴格要求型等等。像我們學校的導師,有的唱戲劇,有的打p社遊戲。

關於師生間三觀一致的重要性,刺客信條大革命裏的比雷克大叔有話說

具體到我挑選導師的指標,首先就是待學生要好,其次是放養型(這樣我就有時間旅遊和寫黑盒文章了),接着是研究方向,最後纔是導師的個人學術能力。

很快我就在機構給我的導師清單中找到了一位這樣的好老師:待學生視如己出,經常請學生去家裏喫飯;放養型佛系導師,從不開讀書會;研究方向是我感興趣的近現代法律史;履歷過硬,教授職稱。

嗯,不能再詳細了,不然評論區就要有熟人說:您好,請問是x教授帶的學生狄仁傑嗎?

當然,研究生與導師是雙向選擇的關係。就聯繫導師而言,我沒去找機構,也沒有去學校的論壇,而是直接找的同屆上岸的準同窗,因爲他是華政本校的。

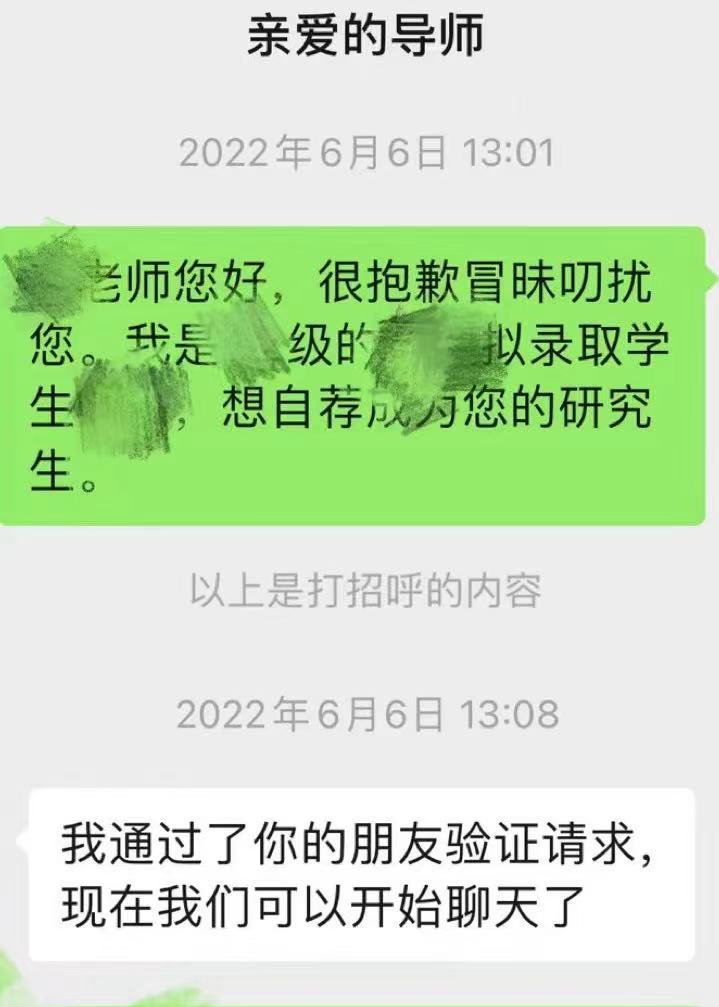

照理說先發郵件比較正式,但我們學校師生關係還行,所以我直接加了導師微信。開宗明義,先自我介紹,然後表達對老師的敬仰,接着毛遂自薦。

擬錄取兩個月後才聯繫的老師,說實話也不早了

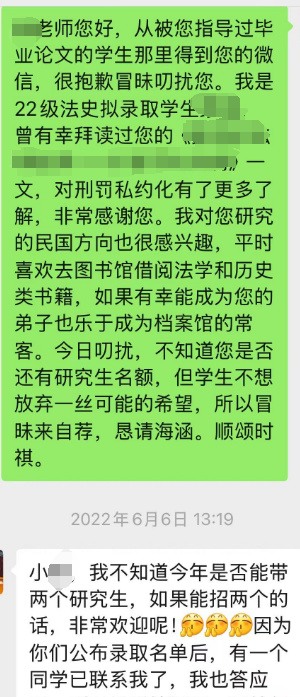

導師不久就回復了我,看起來對我很滿意,但也很直接地表示已經有同學聯繫他了,不確定這年能帶幾個學生。總之,歡迎我與他多學習交流。

其實那個暑假並沒有怎麼去圖書館充電(逃)

這裏順帶說一下導師的重要性吧。比如指導專業閱讀(開書單),指導研究(講研究方法),指導小論文和畢業論文,推薦工作,提供師門人脈等等。當然,平時請假的各種文件也大都是導師而非輔導員簽名。

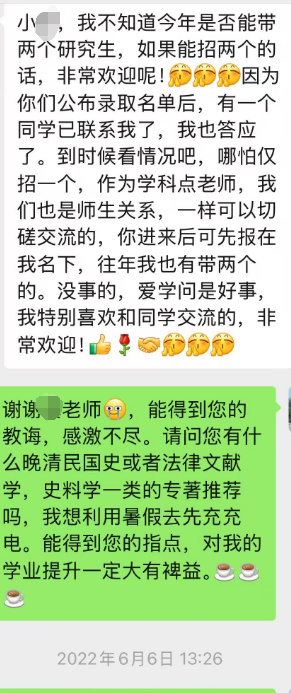

開學報到

六月份我除了聯繫導師外,還要對本科的一些事務進行收尾,比如畢業典禮啊(不重要),與本科室友喫散夥飯啊(來自天南海北,很可能是最後一面了,比較重要),把校園卡的錢用完啊(非常重要)等等。到了七月份,我收到了碩士院校的錄取通知書和入學須知。

因爲已經不是第一次讀大學了,所以少了本科報道前的興奮感。我更關心一些實際問題,比如食堂好不好喫,宿舍環境怎麼樣,周邊交通是否便利等等。

華政有松江、長寧兩個校區,研一在松江。因爲上海離家裏近,所以是家裏開車送我報道。在大門外排隊時,我還遇到了初中同學,這時他也成了校友了。

進了大門後,竟然還有兩個漂亮且熱情的師妹幫我把行李從門口一路用小推車送到宿舍樓下。她們一開始以爲我是大一師弟,問了才知道是研一學長(但我總歸是新生嘛)。

雖然她們大概率是爲了學分才做的志願者,但我還是很感激。美中不足的是那天下雨,帆布袋在推車上時掉下來了一兩次,一個臉盆摔壞了,布袋的一角也因爲在地上拖行而磨損了。

到了宿舍樓下,我告別師妹,獨自踏上了專屬於我的旅程。

志同道合的室友

我的宿舍在七樓,搬行李還蠻累了,需要分成幾個批次。來不及細細欣賞宿管站大廳,我就開始了搬運工之旅。

我不是第一個來宿舍的。在我推開門時,已經有一個微胖的小夥子在房間裏做好迎接我的準備了。這便是室友B。

與另外兩位室友認識的過程暫且按下不表。之前我曾經多次說過,本科的室友關係本質上是鄰居,而非朋友,因此分配宿舍就像開巧克力盲盒,永遠不知道下一顆是什麼味道。

或許是研究生室友經過了一輪考研複試的篩選,綜合素質(如情商)略高一些,或許是研究生的專業方向更細緻,導致室友們的愛好重合度更高些。總之,我很幸運能遇見他們。

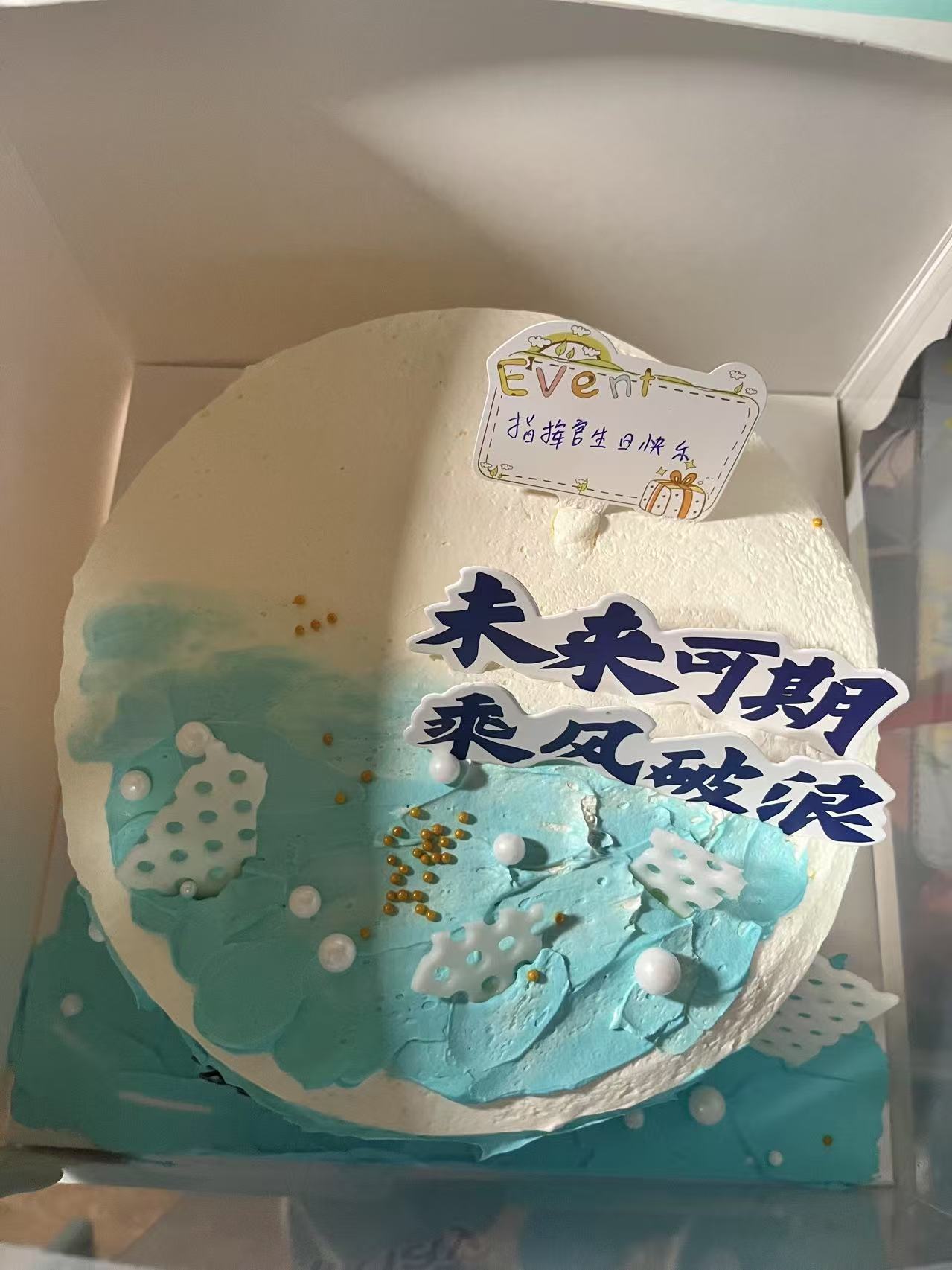

我很幸運,有這樣三位室友,每週都能一起出去覓食,一起旅遊,彼此配合默契,心照不宣;能不遠千里,拜訪彼此的故鄉;生病了能幫忙捎藥,過生日了能一起慶祝,哪怕是自己獨自出去玩也會給室友們帶些特產。

我很幸運,有這樣三位室友,雖然專業不完全相同,卻願意坐上兩三個小時,特意看我的開題,預答辯和答辯(確定不是看我笑話的嗎),能一起騎行朱家角,造訪滴水湖,去上博看埃及展。

不是每個文科研究生都能和室友處成好朋友。但我很幸運,能與他們處成好朋友。

學習與課餘生活

開學報道後有個正式的導師學生雙選會,開始上課大致也是同一時間。

研一校區在松江,研二研三校區在長寧。但因爲長寧校區的宿舍太老,被爆破了,所以我們住虹口區。因此,我把研一稱作松江時期,研二、研三稱作長寧時期或者虹口時期(嗯,對我來說還有研二上學期的“歐羅巴交換時期”)。

研究生階段的課程與本科比,主要是在專業研究領域進行了深化(同理總課程數較少)。除了本科就有的公共基礎課(英語、政治、法理學、民法學)外,我們還有更多的專業必修課和選修課,比如史料學基礎,論文寫作方法課,專題研究等等。

另一顯著變化是專業課中的反轉課堂(或曰課堂展示,或曰作pre)的成分大幅提升,基本上就是老師第一節課講導論,然後佈置一些選題,由學生以個人或者小組爲單位,蒐集材料,寫論文或做課件(還有同學的互相點評環節),以論文成績和展示結果綜合給分。傳統的卷面考試基本銷聲匿跡了。

這就衍生出了研究生學習的一大特點——高度依賴自學。因爲老師搞反轉課堂往往不是因爲他們懶,更多是想考研我們的文獻檢索能力,問題意識,語言組織能力等。

簡單說,本科學習生活更像線性模式遊戲(只談學習,不談社團與課外活動),研究生學習生活更像開放世界乃至MC的創造模式。自己定目標,自己完成任務。

老實說,讀研三年後,我的知識儲備相比剛通過考研複試時,並沒有什麼質的提升,甚至也沒什麼方法論的改進。進步主要是兩點,第一,綜合能力的提升(檢索能力、抗壓能力、論證能力等)。

第二,大致搞清楚了學術究竟是什麼,以及怎樣做學術,遵守哪些學術倫理等(其實都是一些寬泛的概念和抽象的原則)。

課餘生活方面,因爲課程量相比本科減少了很多,從本科到研究生的知識曲線也比高中到本科的曲線更平滑,所以學起來較爲輕鬆,主要就是多讀專著和論文,因此空閒時間更多。

加上我們通常不用像理科生那樣天天去實驗室打卡,在工位上搞科研(摸魚),也不用定期去組會彙報項目進度,所以喫喝玩樂的時間更多。因此很多文科生朋友圈的日常就是旅遊,旅遊,旅遊。有時候還是導師帶我們一起旅遊,喫喫農家樂,搞搞團建活動。

導師與讀書會

如前所述,理工科做實驗,文科讀文獻。其實,文科也有類似組會的項目,即讀書會。導師提前發佈讀書清單,同一師門的人定期聚集在一起,研討讀書心得等等。

別問我讀書會是啥樣的,因爲我導是放養,從不開讀書會,一切靠自覺。他對我們很放心,我研一的時候還會給他發每月的讀書心得,到後面就不發了。

此外,理工科研究生喜歡叫導師“老闆”,因爲他們的師生關係確實更像打工人與老闆,經常幫導師做點橫向項目,掙點外快。

相比之下,人文學科更注重師門傳承關係。我導師真的是把學生當自己孩子對待,經常請我們去他家裏喫飯,把我的同學們羨慕壞了。

當然,我也不需要特意幫導師做什麼科研項目(除非要申博),就是噹噹助教,改改本科生試卷。

至於像理工科研究生那樣做項目掙外快,對我們來說很是陌生。畢竟,咱們人文學科懂的都懂,甘坐冷板凳,斯是陋室,惟吾德馨

有一說一高校的文科老師們還是賺的蠻多的,但他們都知道我們碩士生是什麼水平,不太可能像理工科老師那樣搶走一作,怕連累自己的學術界名聲(我敢給老師一作,他敢要嗎)。

學位論文與小論文

研究生相比本科生,畢業難度有所提升。一個是碩士論文比本科論文的要求高很多,要有創新點,要講究學術規範,要“有學術論文的樣子”。

比起本科的“開題——期中考覈——答辯”,碩士論文的撰寫與答辯流程更長,開題可能就分好幾次,答辯前還有預答辯與盲審環節。該看的文獻不能敷衍了事,得去學校圖書館找原文,甚至去市圖書館和檔案館查檔。

我的答辯

另一個是要發表小論文。不發也可以,但通常要代表學校參加高層次學術會議,有專著或譯著,參加高檔次的科研項目等等。總之看學校具體要求。

關於這個話題,其實能展開講的很多。可惜版面太小,實在寫不下(費馬大定理既視感)。反正題目也是“簡單聊聊”嘛,寫到這裏也夠字數了,就這樣吧。

天下沒有不散的筵席

謹以此文,紀念我的三年研究生生活。那是一段充實、快樂、且沒有太多遺憾的時光。

在長寧校區的時光

答辯後的謝師宴,但請客的是老師們

此情可待成追憶,只是當時已惘然。

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com