现在夏天是越来越热了,但好在村里给发了空调。

然而当我们在空调房里享受清凉时,或许会好奇,村里没发空调的古人,是如何熬过酷暑的?

诶嘿,我告诉你吖。他们大夏天有冰,你就说神不神奇

凌人(不是那个绫人呀,o批勿疯)

早在周朝,古人就掌握了 冬藏夏用 的智慧。在《周礼》中就记载:“有冰人,掌斩冰,淇凌。注云:凌,冰室也。其事始于此。”寒冬时节,职业的藏冰人 会凿取大块冰块,

存入深挖的地窖中,用草席、棉被等层层包裹保温(相关知识略见于上个帖子)。为应对储存中的损耗,藏冰量需达到夏季需求量的三倍 —— 这份辛苦远超如今的 996。

从秦汉的 凌室令 到唐代的 上林署,再到宋朝的 冰井务 ,藏冰制度代代延续,夏日里,冰块不仅要供皇宫使用,还要作为 圣恩 赏赐给大臣。

有了冰块,古人的用法也开始变着花样了。将冰块放入冰桶,置于房间角落,冷气弥漫间,暑气便消散大半。

青铜冰鉴是古代的 豪华冰箱 ,外层储冰、内层存放酒水食物,冷气循环中,既能冰镇又能为房间降温,不过造价高昂,唯有帝王能享用。贵族将冰块雕成小巧的 “冰山”,放入容器中,再点缀鲜果,既是降温摆设,又是天然 “保鲜柜”。

藏冰人还肩负研发冰饮的重任。周朝的 “六饮”(水、浆、醴、凉、医、酏)、唐代的蜂蜜水、宋代的冰镇茶、明代的酸梅汤,皆是解暑佳饮。

更令人称奇的是唐代的 “酥山”—— 将牛乳熬成酥膏,与碎冰、蜂蜜搅拌后,塑成山峦形状,插以鲜花点缀,口感丝滑如冰淇淋;宋代的 “冰酪” 则以冰沙、果汁、羊奶调制,冷冻后入口即化。

自雨亭

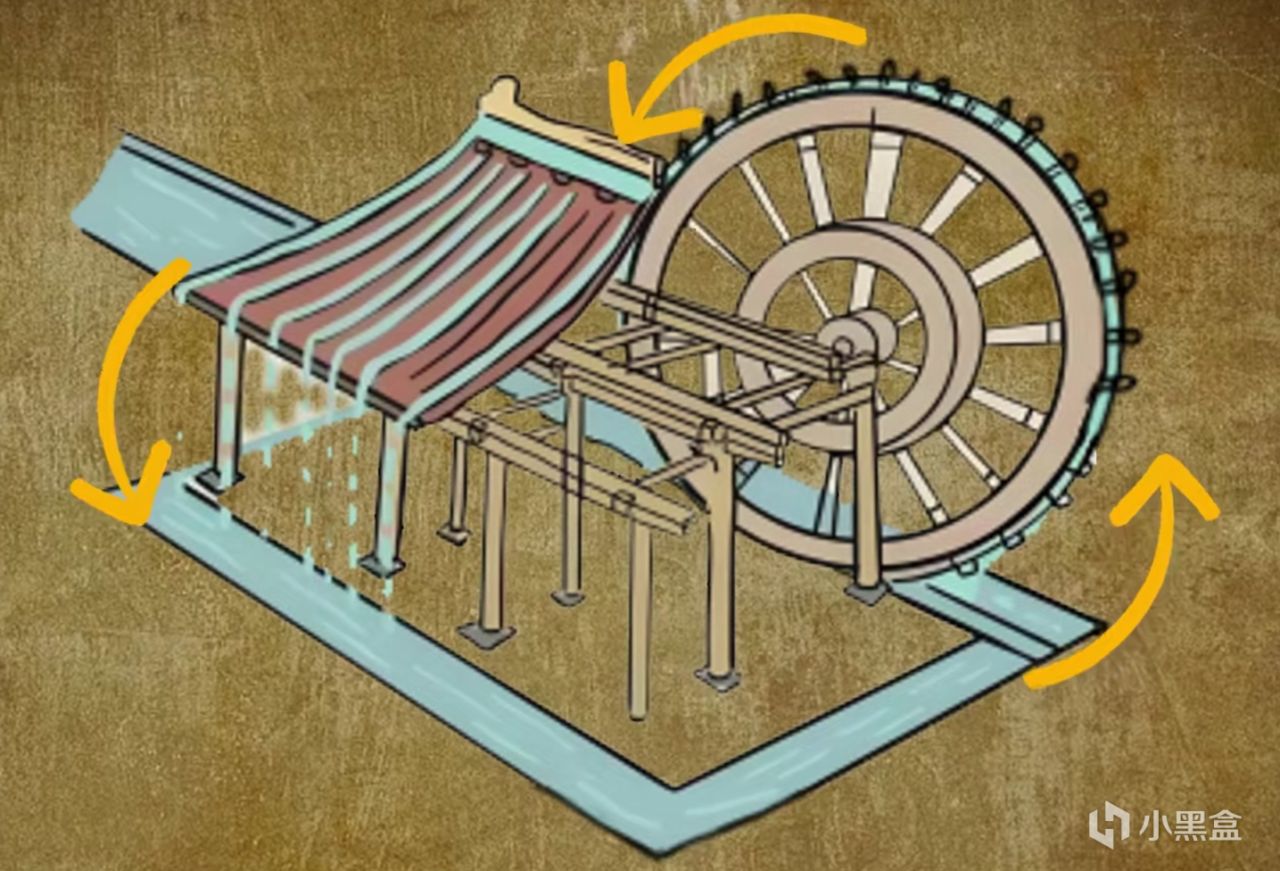

除了用冰,古人对住所的改造更是巧思频出,打造出一个个 天然空调房 。自雨亭堪称古代 “水帘洞”。工匠引河水至屋顶,通过竹管导流,让水流沿屋檐倾泻成四道水柱,水汽蒸腾间,室温骤降。

《唐语林》记载其 “当夏处之,凛若高秋”,若在水车上加装扇叶,借水流带动生风,更如 “古代风扇”。

自雨亭

冰井台

不过这般精巧设计成本高昂,唯有富户能享用。冰井台是平民的 地窖制冷术。在屋内挖深地窖,开盖后让冷气自然涌入房间,若放入冰块,降温效果更甚。

唐朝宦官霍仙鸣(不是那个仙鸣,火批勿惊)曾在家中挖了七口冰井台,盛夏时节独享清凉,只是这般 “寒气逼人”,也让人忍不住疑惑,难道不怕潮湿引发风湿吗?

诶,石床利用石材吸热快、散热快的特性,躺卧其上暑气顿消;

竹制凉具更是平民标配 —— 凉竹床、凉席、“竹夫人”(中空竹编圆柱),触感清凉,

元朝诗人谢宗可曾在《竹夫人》中赞其 “自有冰霜六月秋”,道尽其消暑妙处。

若连这些都没有,冬瓜(),树下乘凉、河中泡澡便是最后的选择,虽简陋,却也是古人与自然共处的无奈智慧。

古人的清凉夏装👙

古人的夏装,远比想象中更注重 “清凉与礼仪” 的平衡。先秦时期,民间流行 “胫衣”—— 类似开裆裤的服饰,套在小腿上系于腰间,凉爽却难掩不雅,因此需外罩长衣遮挡,这也是古人多采用跪坐姿势的原因之一。

史载荆轲刺秦失败后 “箕踞以骂”,即敞开双腿而坐,在当时被视为极度失礼的举动,可见胫衣的 “暴露” 程度。

汉朝建立后,儒家思想重塑社会风气,胫衣因不合礼仪逐渐被取代,男子改穿 “襦绔”(短衣配不开裆裤),女子则着襦裙(分齐腰、高腰、齐胸款)。

平民的夏装多以 “夏布” 制成 —— 以苎麻为原料的葛布、麻布,质地坚硬却清爽透气、吸湿强,且造价低廉,《韩非子》中 “冬日麑裘,夏日葛衣” 的记载,足见其普及度。贵族则偏爱丝绸,轻薄透气且吸湿,是身份的象征。

部分贵族女子会在丝绸襦裙外罩一件纱衣,既防蚊虫又添清凉,长沙马王堆汉墓出土的素纱单衣便是典范 —— 重量不足 50 克,薄如蝉翼,尽显古人纺织工艺的精湛。

素纱单衣

此后两千余年,夏装样式随朝代更迭:唐代的圆领袍、宋代的襕衫、明代的马面裙…… 虽款式万变,但葛布、麻布、丝绸始终是夏装的核心面料,见证着古人在 “防暑” 与 “礼仪” 间的永恒平衡。

更多游戏资讯请关注:电玩帮游戏资讯专区

电玩帮图文攻略 www.vgover.com