現在夏天是越來越熱了,但好在村裏給發了空調。

然而當我們在空調房裏享受清涼時,或許會好奇,村裏沒發空調的古人,是如何熬過酷暑的?

誒嘿,我告訴你吖。他們大夏天有冰,你就說神不神奇

凌人(不是那個綾人呀,o批勿瘋)

早在周朝,古人就掌握了 冬藏夏用 的智慧。在《周禮》中就記載:“有冰人,掌斬冰,淇凌。注云:凌,冰室也。其事始於此。”寒冬時節,職業的藏冰人 會鑿取大塊冰塊,

存入深挖的地窖中,用草蓆、棉被等層層包裹保溫(相關知識略見於上個帖子)。爲應對儲存中的損耗,藏冰量需達到夏季需求量的三倍 —— 這份辛苦遠超如今的 996。

從秦漢的 凌室令 到唐代的 上林署,再到宋朝的 冰井務 ,藏冰制度代代延續,夏日裏,冰塊不僅要供皇宮使用,還要作爲 聖恩 賞賜給大臣。

有了冰塊,古人的用法也開始變着花樣了。將冰塊放入冰桶,置於房間角落,冷氣瀰漫間,暑氣便消散大半。

青銅冰鑑是古代的 豪華冰箱 ,外層儲冰、內層存放酒水食物,冷氣循環中,既能冰鎮又能爲房間降溫,不過造價高昂,唯有帝王能享用。貴族將冰塊雕成小巧的 “冰山”,放入容器中,再點綴鮮果,既是降溫擺設,又是天然 “保鮮櫃”。

藏冰人還肩負研發冰飲的重任。周朝的 “六飲”(水、漿、醴、涼、醫、酏)、唐代的蜂蜜水、宋代的冰鎮茶、明代的酸梅湯,皆是解暑佳飲。

更令人稱奇的是唐代的 “酥山”—— 將牛乳熬成酥膏,與碎冰、蜂蜜攪拌後,塑成山巒形狀,插以鮮花點綴,口感絲滑如冰淇淋;宋代的 “冰酪” 則以冰沙、果汁、羊奶調製,冷凍後入口即化。

自雨亭

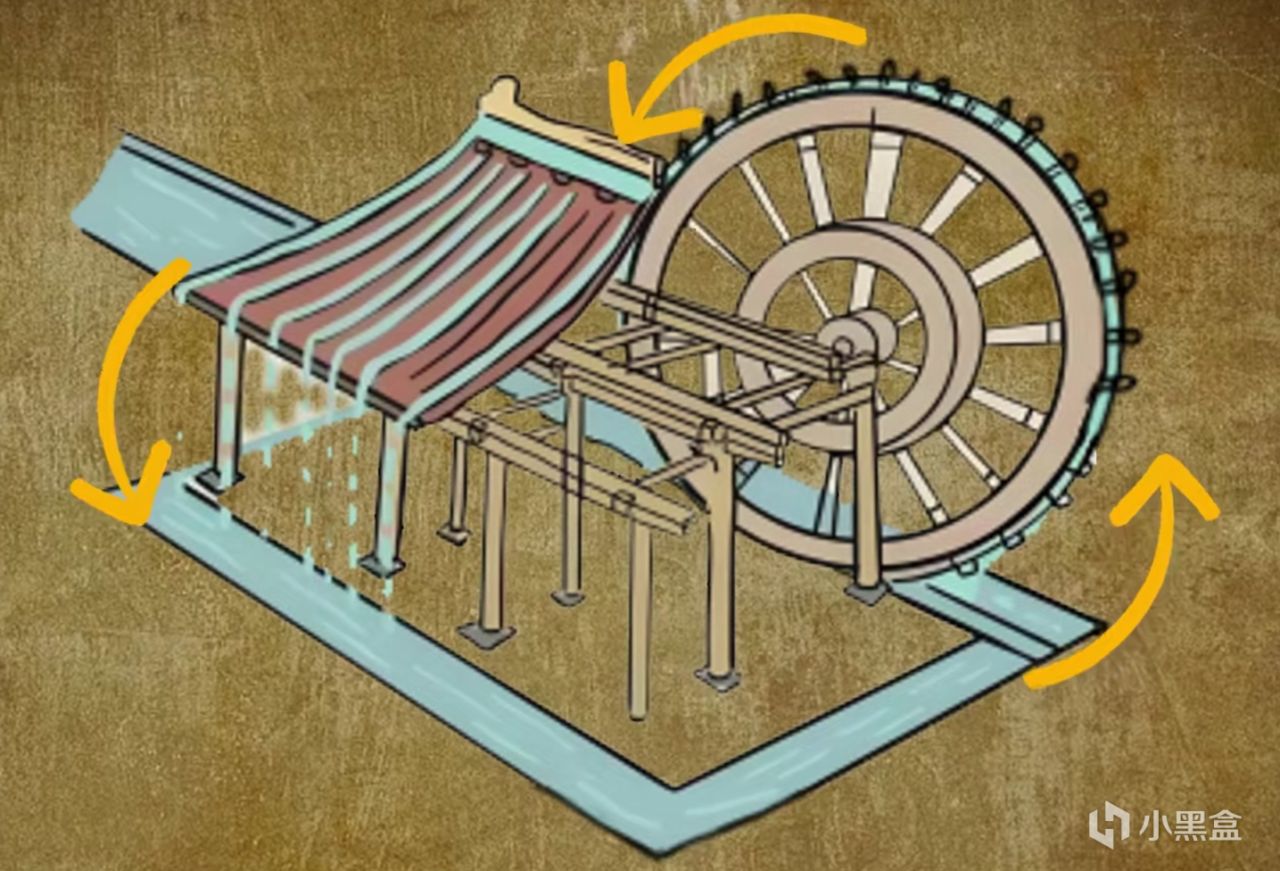

除了用冰,古人對住所的改造更是巧思頻出,打造出一個個 天然空調房 。自雨亭堪稱古代 “水簾洞”。工匠引河水至屋頂,通過竹管導流,讓水流沿屋檐傾瀉成四道水柱,水汽蒸騰間,室溫驟降。

《唐語林》記載其 “當夏處之,凜若高秋”,若在水車上加裝扇葉,借水流帶動生風,更如 “古代風扇”。

自雨亭

冰井臺

不過這般精巧設計成本高昂,唯有富戶能享用。冰井臺是平民的 地窖製冷術。在屋內挖深地窖,開蓋後讓冷氣自然湧入房間,若放入冰塊,降溫效果更甚。

唐朝宦官霍仙鳴(不是那個仙鳴,火批勿驚)曾在家中挖了七口冰井臺,盛夏時節獨享清涼,只是這般 “寒氣逼人”,也讓人忍不住疑惑,難道不怕潮溼引發風溼嗎?

誒,石牀利用石材吸熱快、散熱快的特性,躺臥其上暑氣頓消;

竹製涼具更是平民標配 —— 涼竹牀、涼蓆、“竹夫人”(中空竹編圓柱),觸感清涼,

元朝詩人謝宗可曾在《竹夫人》中贊其 “自有冰霜六月秋”,道盡其消暑妙處。

若連這些都沒有,冬瓜(),樹下乘涼、河中泡澡便是最後的選擇,雖簡陋,卻也是古人與自然共處的無奈智慧。

古人的清涼夏裝👙

古人的夏裝,遠比想象中更注重 “清涼與禮儀” 的平衡。先秦時期,民間流行 “脛衣”—— 類似開襠褲的服飾,套在小腿上繫於腰間,涼爽卻難掩不雅,因此需外罩長衣遮擋,這也是古人多采用跪坐姿勢的原因之一。

史載荊軻刺秦失敗後 “箕踞以罵”,即敞開雙腿而坐,在當時被視爲極度失禮的舉動,可見脛衣的 “暴露” 程度。

漢朝建立後,儒家思想重塑社會風氣,脛衣因不合禮儀逐漸被取代,男子改穿 “襦絝”(短衣配不開襠褲),女子則着襦裙(分齊腰、高腰、齊胸款)。

平民的夏裝多以 “夏布” 製成 —— 以苧麻爲原料的葛布、麻布,質地堅硬卻清爽透氣、吸溼強,且造價低廉,《韓非子》中 “冬日麑裘,夏日葛衣” 的記載,足見其普及度。貴族則偏愛絲綢,輕薄透氣且吸溼,是身份的象徵。

部分貴族女子會在絲綢襦裙外罩一件紗衣,既防蚊蟲又添清涼,長沙馬王堆漢墓出土的素紗單衣便是典範 —— 重量不足 50 克,薄如蟬翼,盡顯古人紡織工藝的精湛。

素紗單衣

此後兩千餘年,夏裝樣式隨朝代更迭:唐代的圓領袍、宋代的襴衫、明代的馬面裙…… 雖款式萬變,但葛布、麻布、絲綢始終是夏裝的核心面料,見證着古人在 “防暑” 與 “禮儀” 間的永恆平衡。

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com