硕士论文答辩后的第二天晚上,我下楼点了份塔可,吃完后觉得还是有点饿,又加了碗大排面。随后我回到宿舍楼里,对着空荡荡的房间发呆。

人都到哪去了呢?

室友A一周前就回了老家,已经申博成功的他还想考个事业编练练手。室友B考公上岸,在我答辩顺利通过的晚上前往天津进行毕业旅行。

室友C中午时还在宿舍。同样考公上岸的他此时已经去陪女友过生日了,但空气中还弥漫着他特意买给我的榴莲的淡淡气味。

嗯,这样宿舍就剩下我自己了——虽然尚没有去处,却是“黑盒优质作者”的老狄(诶,你好像还很得意哟?)。

我的黑盒创作生涯是与读研生涯高度重合的。22年1月刚出初试成绩时,我借着兴致写下了第一篇文章——鸡皮疙瘩系列介绍。如今也快要参加毕业典礼了,是时候再写一篇总结读研生活的文章了。

因为经常看到理工科专业的研究生盒友发抱怨逆天导师,吐槽组会之类的帖子,所以我便想以自己为例,聊聊文科专业的硕士生生活大概是什么样的。似乎总体上比理工科老哥快乐些,就是现在就业比较酸爽。

如此一来,既能增进文理科研究生对彼此的生活与学习的理解(确定不是引起理工科同学的嫉妒吗),也能为今年九月报道的文科师弟师妹提供一个参照,让他们对未来三年的生活有个预期。

正文前照例套个盾,我个人的经历并不能代表整个文科大类,也代表不了法学,甚至无法代表法律史这么一个狭小的研究方向,只能代表我自己。而且本文算是“导论”,之后还会写专门的“导师篇”“室友篇”“学习篇”“生活篇”等等。

与导师的双向选择

关于考研的经历,初试经验也好,复试技巧也好,乃至于舰船女友大凤给我的鼓励也罢,此前已经写过多篇文章,详细到难以复加的程度,所以就从拟录取时开始讲起好了。

也算是履行了“等我考研上岸就回来娶你”的承诺了

在22年4月初的某个下午,我复试完后感觉已经稳了(聊家常环节老师问起了我的住址,甚至精确到了哪个市区)。于是,老妈按照之前的约定给我买了新手机和ipad(三年来一直吃灰),还准备带我换新电脑。一天后,我收到了拟录取通知。

之后的要事就是联系导师了。其实我觉得复试前联系导师没什么用处,因为他们回复邮件时大都是千篇一律的“欢迎报考我的研究生,祝复试顺利”

个人觉得拟录取完再联系刚刚好。但也不宜太晚,因为好老师就那么多,优秀的导师是堪比大熊猫的稀缺资源,太晚联系会被其他同学抢走。

那么,什么样的老师算是好老师?我觉得首先得是人品好,为人师表,有师德,对待学生友善和气。其次才是学术水平高,科研能力强,发表文章多,职称高等等。前者更重要,因为读研时“遇人不淑”把自己搞emo的大有人在,不分文理。

还有一些评价角度不能简单用“好”与“不好”进行区分。比如导师的研究方向是自己感兴趣的,其性格或兴趣爱好与自己接近,是放养型还是严格要求型等等。像我们学校的导师,有的唱戏剧,有的打p社游戏。

关于师生间三观一致的重要性,刺客信条大革命里的比雷克大叔有话说

具体到我挑选导师的指标,首先就是待学生要好,其次是放养型(这样我就有时间旅游和写黑盒文章了),接着是研究方向,最后才是导师的个人学术能力。

很快我就在机构给我的导师清单中找到了一位这样的好老师:待学生视如己出,经常请学生去家里吃饭;放养型佛系导师,从不开读书会;研究方向是我感兴趣的近现代法律史;履历过硬,教授职称。

嗯,不能再详细了,不然评论区就要有熟人说:您好,请问是x教授带的学生狄仁杰吗?

当然,研究生与导师是双向选择的关系。就联系导师而言,我没去找机构,也没有去学校的论坛,而是直接找的同届上岸的准同窗,因为他是华政本校的。

照理说先发邮件比较正式,但我们学校师生关系还行,所以我直接加了导师微信。开宗明义,先自我介绍,然后表达对老师的敬仰,接着毛遂自荐。

拟录取两个月后才联系的老师,说实话也不早了

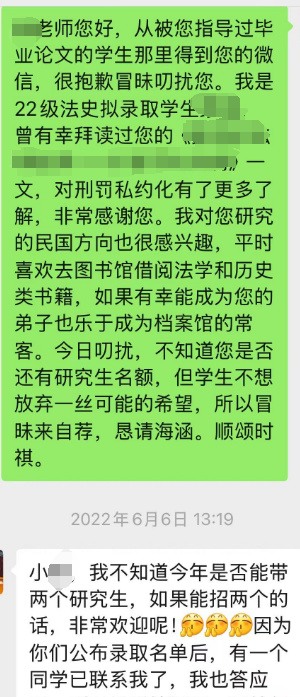

导师不久就回复了我,看起来对我很满意,但也很直接地表示已经有同学联系他了,不确定这年能带几个学生。总之,欢迎我与他多学习交流。

其实那个暑假并没有怎么去图书馆充电(逃)

这里顺带说一下导师的重要性吧。比如指导专业阅读(开书单),指导研究(讲研究方法),指导小论文和毕业论文,推荐工作,提供师门人脉等等。当然,平时请假的各种文件也大都是导师而非辅导员签名。

开学报到

六月份我除了联系导师外,还要对本科的一些事务进行收尾,比如毕业典礼啊(不重要),与本科室友吃散伙饭啊(来自天南海北,很可能是最后一面了,比较重要),把校园卡的钱用完啊(非常重要)等等。到了七月份,我收到了硕士院校的录取通知书和入学须知。

因为已经不是第一次读大学了,所以少了本科报道前的兴奋感。我更关心一些实际问题,比如食堂好不好吃,宿舍环境怎么样,周边交通是否便利等等。

华政有松江、长宁两个校区,研一在松江。因为上海离家里近,所以是家里开车送我报道。在大门外排队时,我还遇到了初中同学,这时他也成了校友了。

进了大门后,竟然还有两个漂亮且热情的师妹帮我把行李从门口一路用小推车送到宿舍楼下。她们一开始以为我是大一师弟,问了才知道是研一学长(但我总归是新生嘛)。

虽然她们大概率是为了学分才做的志愿者,但我还是很感激。美中不足的是那天下雨,帆布袋在推车上时掉下来了一两次,一个脸盆摔坏了,布袋的一角也因为在地上拖行而磨损了。

到了宿舍楼下,我告别师妹,独自踏上了专属于我的旅程。

志同道合的室友

我的宿舍在七楼,搬行李还蛮累了,需要分成几个批次。来不及细细欣赏宿管站大厅,我就开始了搬运工之旅。

我不是第一个来宿舍的。在我推开门时,已经有一个微胖的小伙子在房间里做好迎接我的准备了。这便是室友B。

与另外两位室友认识的过程暂且按下不表。之前我曾经多次说过,本科的室友关系本质上是邻居,而非朋友,因此分配宿舍就像开巧克力盲盒,永远不知道下一颗是什么味道。

或许是研究生室友经过了一轮考研复试的筛选,综合素质(如情商)略高一些,或许是研究生的专业方向更细致,导致室友们的爱好重合度更高些。总之,我很幸运能遇见他们。

我很幸运,有这样三位室友,每周都能一起出去觅食,一起旅游,彼此配合默契,心照不宣;能不远千里,拜访彼此的故乡;生病了能帮忙捎药,过生日了能一起庆祝,哪怕是自己独自出去玩也会给室友们带些特产。

我很幸运,有这样三位室友,虽然专业不完全相同,却愿意坐上两三个小时,特意看我的开题,预答辩和答辩(确定不是看我笑话的吗),能一起骑行朱家角,造访滴水湖,去上博看埃及展。

不是每个文科研究生都能和室友处成好朋友。但我很幸运,能与他们处成好朋友。

学习与课余生活

开学报道后有个正式的导师学生双选会,开始上课大致也是同一时间。

研一校区在松江,研二研三校区在长宁。但因为长宁校区的宿舍太老,被爆破了,所以我们住虹口区。因此,我把研一称作松江时期,研二、研三称作长宁时期或者虹口时期(嗯,对我来说还有研二上学期的“欧罗巴交换时期”)。

研究生阶段的课程与本科比,主要是在专业研究领域进行了深化(同理总课程数较少)。除了本科就有的公共基础课(英语、政治、法理学、民法学)外,我们还有更多的专业必修课和选修课,比如史料学基础,论文写作方法课,专题研究等等。

另一显著变化是专业课中的反转课堂(或曰课堂展示,或曰作pre)的成分大幅提升,基本上就是老师第一节课讲导论,然后布置一些选题,由学生以个人或者小组为单位,搜集材料,写论文或做课件(还有同学的互相点评环节),以论文成绩和展示结果综合给分。传统的卷面考试基本销声匿迹了。

这就衍生出了研究生学习的一大特点——高度依赖自学。因为老师搞反转课堂往往不是因为他们懒,更多是想考研我们的文献检索能力,问题意识,语言组织能力等。

简单说,本科学习生活更像线性模式游戏(只谈学习,不谈社团与课外活动),研究生学习生活更像开放世界乃至MC的创造模式。自己定目标,自己完成任务。

老实说,读研三年后,我的知识储备相比刚通过考研复试时,并没有什么质的提升,甚至也没什么方法论的改进。进步主要是两点,第一,综合能力的提升(检索能力、抗压能力、论证能力等)。

第二,大致搞清楚了学术究竟是什么,以及怎样做学术,遵守哪些学术伦理等(其实都是一些宽泛的概念和抽象的原则)。

课余生活方面,因为课程量相比本科减少了很多,从本科到研究生的知识曲线也比高中到本科的曲线更平滑,所以学起来较为轻松,主要就是多读专著和论文,因此空闲时间更多。

加上我们通常不用像理科生那样天天去实验室打卡,在工位上搞科研(摸鱼),也不用定期去组会汇报项目进度,所以吃喝玩乐的时间更多。因此很多文科生朋友圈的日常就是旅游,旅游,旅游。有时候还是导师带我们一起旅游,吃吃农家乐,搞搞团建活动。

导师与读书会

如前所述,理工科做实验,文科读文献。其实,文科也有类似组会的项目,即读书会。导师提前发布读书清单,同一师门的人定期聚集在一起,研讨读书心得等等。

别问我读书会是啥样的,因为我导是放养,从不开读书会,一切靠自觉。他对我们很放心,我研一的时候还会给他发每月的读书心得,到后面就不发了。

此外,理工科研究生喜欢叫导师“老板”,因为他们的师生关系确实更像打工人与老板,经常帮导师做点横向项目,挣点外快。

相比之下,人文学科更注重师门传承关系。我导师真的是把学生当自己孩子对待,经常请我们去他家里吃饭,把我的同学们羡慕坏了。

当然,我也不需要特意帮导师做什么科研项目(除非要申博),就是当当助教,改改本科生试卷。

至于像理工科研究生那样做项目挣外快,对我们来说很是陌生。毕竟,咱们人文学科懂的都懂,甘坐冷板凳,斯是陋室,惟吾德馨

有一说一高校的文科老师们还是赚的蛮多的,但他们都知道我们硕士生是什么水平,不太可能像理工科老师那样抢走一作,怕连累自己的学术界名声(我敢给老师一作,他敢要吗)。

学位论文与小论文

研究生相比本科生,毕业难度有所提升。一个是硕士论文比本科论文的要求高很多,要有创新点,要讲究学术规范,要“有学术论文的样子”。

比起本科的“开题——期中考核——答辩”,硕士论文的撰写与答辩流程更长,开题可能就分好几次,答辩前还有预答辩与盲审环节。该看的文献不能敷衍了事,得去学校图书馆找原文,甚至去市图书馆和档案馆查档。

我的答辩

另一个是要发表小论文。不发也可以,但通常要代表学校参加高层次学术会议,有专著或译著,参加高档次的科研项目等等。总之看学校具体要求。

关于这个话题,其实能展开讲的很多。可惜版面太小,实在写不下(费马大定理既视感)。反正题目也是“简单聊聊”嘛,写到这里也够字数了,就这样吧。

天下没有不散的筵席

谨以此文,纪念我的三年研究生生活。那是一段充实、快乐、且没有太多遗憾的时光。

在长宁校区的时光

答辩后的谢师宴,但请客的是老师们

此情可待成追忆,只是当时已惘然。

更多游戏资讯请关注:电玩帮游戏资讯专区

电玩帮图文攻略 www.vgover.com