爲什麼要討論分類?

看到這個標題,你可能期望看到的是某種對各類解謎遊戲的深度剖析,以及某種無比清晰的分類標準。但我首先要告訴你的是,這種標準是不存在的,我也不打算這麼去寫。

在進入本文的討論之前,有一個問題我必須要說清楚,那就是討論分類的意義。

我認爲給遊戲分類的根本目的是總結一些遊戲的共性,從而方便指代和交流。“分類”作爲分析不同遊戲之間共性和差異的一個窗口,自然有其作用所在,所以我不認爲討論遊戲分類是完全沒有意義的。但是,我認爲有效交流的前提在於明確:是遊戲之間的共性和差異定義了分類,而不應該反過來讓分類定義遊戲。

如果討論的最終目的是思考遊戲之間的共性和差異,以及不同玩家如何理解這些共性和差異,那我覺得就是有意義的,而如果只停留在掰扯“某某遊戲屬不屬於某某類別”這一層面,我覺得就有點本末倒置,因爲本來就沒有絕對的、大家都認同的定義。而將遊戲類別作爲一種“標籤”,用對不同類別遊戲的喜好來給玩家劃分圈層,則更是不應該。

我寫這篇文章,是想要通過這種方式展示“解謎遊戲”這一個稀鬆平常的詞下所包含的廣闊世界,並將我的理解傳遞給屏幕前的讀者。我希望我的見解不是停留於給遊戲“打標籤”,而是能夠拓寬讀者的視野,如果能吸引有更多自己看法的玩家來友好討論就更好了。

在瞭解這些之後,你可能會對解謎遊戲和自己的喜好有更加細緻的理解,但這也並不意味着你就要將自己未來的遊戲道路限制得越來越窄。對這些遊戲之間的共性和差異有更深的理解,反而有可能讓你對自己本來“不喜歡”的類型有新的看法也說不定。不建議用分類定義自己的喜好,而是要以自己的喜好去理解遊戲和自己心目中的分類。

出自解謎社區,看個樂就好,下文不涉及

那麼鋪墊就說到這裏,接下來才進入正題:

本文要討論什麼?

解謎遊戲有很多種分類方式。你可以根據每個遊戲的主要玩法來分類,比如“推箱子類”、“推理類”等,也可以根據其它的方式來分類,比如謎題是傾向於“唯一解”還是“多解”。

這篇文章要討論的並不是一種分類方式下的許多“類別”,而是傾向於討論這些“分類方式”本身,因爲每一種分類方式都代表了一些值得關注的“差異”,而每種分類方式的每個類別又都包含了值得關注的“共性”。

如果你一直在思考“爲什麼都是解謎遊戲,而我只喜歡/擅長這些,不喜歡/擅長另一些”這樣的問題,你可能能從中找到一些答案,甚至有可能第一次意識到“還有這種區別”。

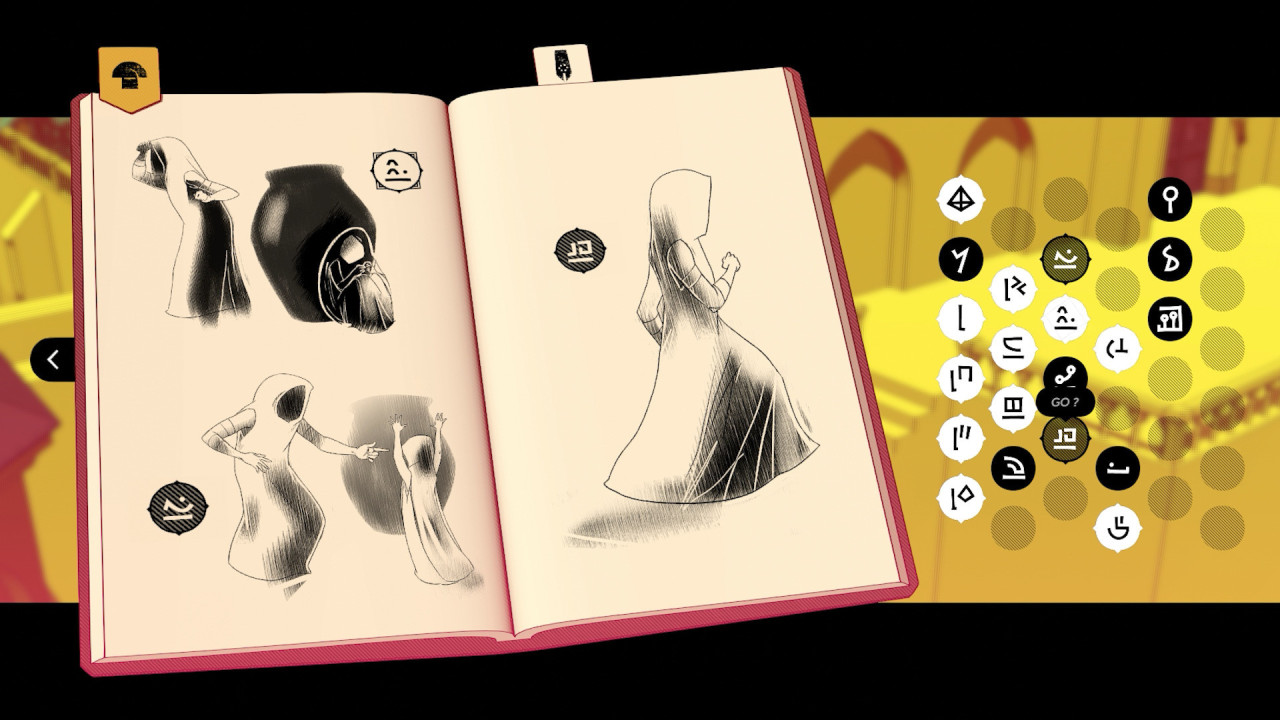

遊戲:《巴別塔聖歌》(Chants of Sennaar)

邏輯解謎 VS 橫向思維解謎

這可能是我個人在解謎討論中遇到次數最多的理解分歧。

在我的上一篇文章(https://api.xiaoheihe.cn/v3/bbs/app/api/web/share?link_id=08cb701bd7ef)中,我就收到了一個吐槽橫向思維解謎的評論,即使我文章說的是邏輯解謎。這也不怪那名玩家哈哈,是我沒有說清楚。

在那篇文章裏我就嘗試過定義“邏輯解謎”,當時我說邏輯解謎是“基於一套可以用嚴謹的數學語言表述的底層規則/邏輯的解謎”,我覺得當然也可以這麼理解,但總感覺還沒有深入到本質。現在我有了一個新的定義方式,大家可以看看怎麼樣:

邏輯解謎的特點是,機制系統(規則)具有明顯的邊界,玩家對什麼能做、什麼不能做非常清楚,從而得以在堅實的基礎上進行邏輯推演,而謎題也一般都是基於各種情況下系統中各個機制之間交互而自然產生的邏輯結果。

而橫向思維解謎自然就是不具有這些特點的解謎,它們一般來說沒有一個清晰的邊界,玩家對於什麼能做、什麼不能做的理解比較模糊,而解決謎題的方式往往也不是邏輯推演(已知前提推結論),而是溯因推理、聯想等思維方式。

其實可以換個大家更加熟悉的表達方式:很多時候,讓你覺得有“猜”、“對電波”的成分,甚至是在“揣測出題人意圖”的解謎,往往從本質上來說就是橫向思維解謎。你甚至可以將其理解爲“數學題”和“語文題”之間的區別。

遊戲:《鏽湖:天堂島》(Rusty Lake: Paradise)

指向點擊解謎,或者叫“指向點擊冒險”(Point & Click Adventure)類的遊戲,也就是最近剛十週年的《鏽湖》系列所屬的類型,就是“橫向思維解謎”的一個典例。雖然其中可能包含個別單獨的“邏輯謎題”,比如經典的3x3“八數碼”滑塊謎題等,但這類遊戲的特點還是基於“物品交互”的解謎。這種物品和物品之間的交互“邏輯”並沒有明確指定什麼能做、什麼不能做,因此有時會超出玩家的理解範圍,從而產生“Moon Logic”的情況(調侃沒有地球人能想到)。也正因爲如此,一些玩家會把點擊解謎“開除解謎籍”。

而推理解謎/偵探遊戲,雖然也帶有“推理”一詞,但很多時候所採用的思維方式並不是嚴謹的“邏輯推理”(deductive reasoning),而是上面提過的“溯因推理”(abductive reasoning)。在一些推理作品,比如《金偶像謎案》中,玩家可以看到的現場是“結果”,而玩家必須要爲這些結果找一個最可能、最合理的“原因”,這就是溯因推理。

還有非常非常多的解謎遊戲都屬於橫向思維解謎,比如近些年比較火的《巴別塔聖歌》中的猜語言,溯因推理沒跑了,再比如《動物井》中的諸多謎題。但這也不是說邏輯解謎的定義就很狹隘,不僅有推箱解謎,還有紙筆解謎、編程解謎等等。

遊戲:《見證者》(The Witness)

邏輯解謎和橫向思維解謎並不是完全互斥的。除了前面提到的“指向點擊解謎中的邏輯謎題”的例子之外,在很多現代邏輯解謎遊戲中都多多少少加入了“無字教程”或者“猜規則”的要素(如上面的《見證者》),要求玩家在沒有文字表述的情況下理解一些新的規則,那麼在這些時候,玩家所動用的思維方式就不再是“已知前提推結論”的邏輯推理,而是橫向思維。

雖然我可以理解玩家面對“對不上電波”的時刻的沮喪,相信我,我也有過,而且是很多次,但就因爲這個將這些橫向思維解謎排除出“解謎遊戲”這個範圍,我覺得對討論和交流來說並沒有什麼幫助。況且我也確實感受到過,當這些要素設計得恰到好處時,能給人帶來的那種“尤里卡”時刻,這不就是解謎所追求的東西嗎?我認爲此處還有很多值得探索的地方。

本段中提到的遊戲鏈接如下(除截圖下方已經有的鏈接):

離散系統 VS 連續系統

學過數學的玩家看到這可能虎軀一震,但別擔心哈哈,本文真不涉及任何數學知識。

你可能知道“回合制”的概念,在回合制戰鬥中,主角和對手輪流出招,就算具體順序可能取決於其它一些東西,我們還是可以把時間劃分爲一個個“回合”,而主角和對手都只能在“回合”這樣的特定時間點行動;與之相對的就是“即時制”,玩家可以在連續的一段時間內的任意時刻發起行動,對手也一樣。

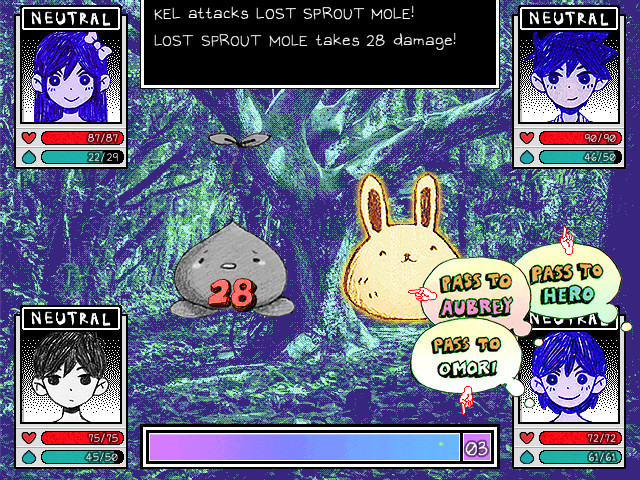

遊戲:《OMORI》

上面所說的概念本質上就是時間上的離散和連續。既然這麼說了,那自然也應該有空間上的離散和連續纔對,如果你想到了這一點,你想得沒錯。

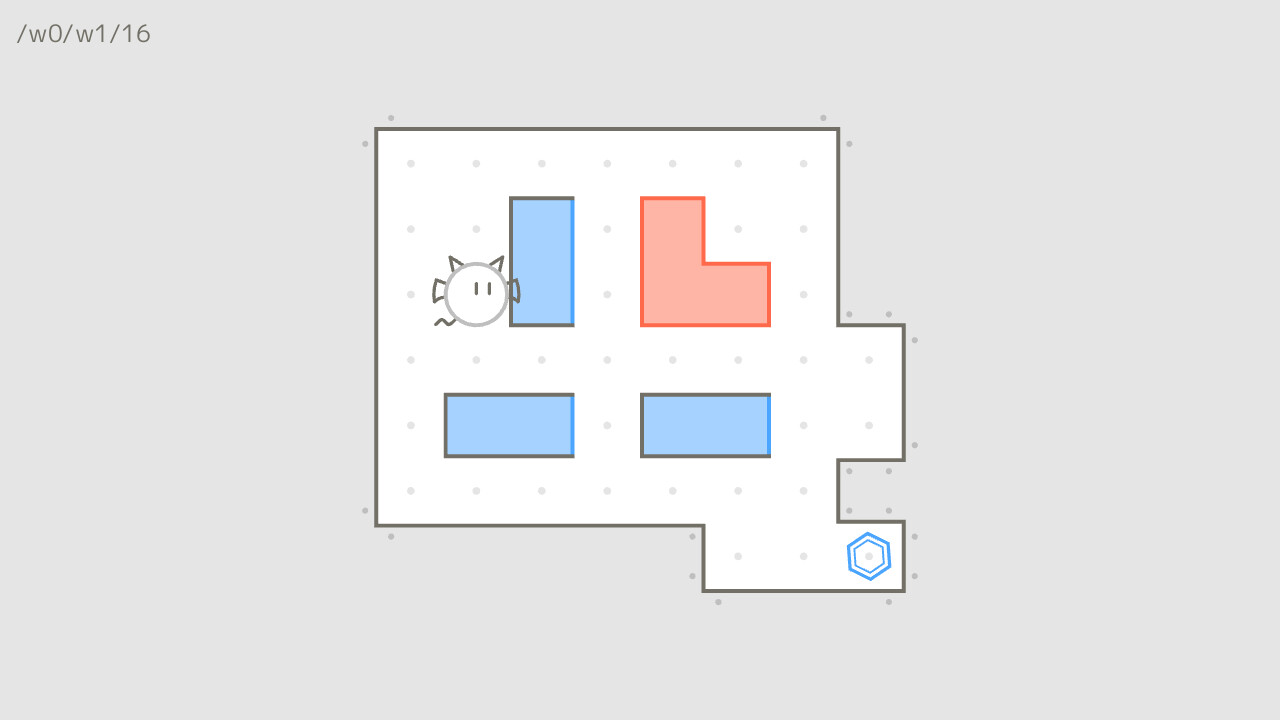

在一些遊戲中,玩家操縱的角色(主角)的行動被限制在“網格”之類的東西之上,主角和/或其它所有東西的位置只能是一些給出的離散點,比如“推箱子”,這就是空間離散;而與之相反的自然就是空間連續,也就是主角的位置可以是一個連續區間中的任意點,往往出現在平臺解謎(包含平臺跳躍要素的解謎遊戲)、物理解謎(以某種物理模擬引擎爲核心系統的解謎遊戲)等類型中。

當然,從現實物理世界或者計算機的角度來看,所謂的“連續”也只是人類分辨不出來的“離散”,或者人類用“離散”所模擬的“連續”而已,但有了“人類分辨不出來”作爲區分也足夠了。

遊戲:《塔羅斯的法則2》(The Talos Principle 2)

在傳統印象中,像“推箱子”這種時間、空間上都離散的作品更符合之前提到的“邏輯解謎”給人的感覺,所以也有一部分玩家覺得“邏輯解謎都是推箱子”,但這明顯是不對的。《傳送門》系列和《塔羅斯的法則》都是第一人稱3D遊戲,其中《傳送門》更是有很多物理模擬的要素,可以說不能更“連續”了,但它們符合我對“邏輯解謎”的定義,即系統有明顯邊界、主要思維方式是邏輯推理云云。

在我上一篇講解“邏輯解謎策略”文章中舉的例子都很接近“推箱子”,所以有一些評論產生了誤解。仍然不怪他們,是我說得不夠清楚。

遊戲:《Recursed》

但是確實要說明的一點是,連續系統的確會讓系統的邊界變得更加模糊,這可能就是它們“不像”邏輯解謎的根本原因。

一個我很喜歡舉的例子是,平臺跳躍中,如何判斷一個坑究竟能不能跳過去?某些遊戲有固定的跳躍高度和距離,這還好估計一些,但如果有助跑、慣性之類的真實物理影響呢?就算你打算“實踐出真知”,你有多大的把握是真的跳不過去,還是你操作沒到位,比如起跳時間和位置稍微偏了一丟丟?

解決不了這個問題,就解決不了邏輯解謎遊戲最需要的一個特性:“可預測性”。如果你都預測不了做什麼事會產生什麼結果,那自然就沒法推理了。所以,很多有連續系統,但是又想要做成邏輯解謎的遊戲,就會選擇避免探索系統的絕對邊界,而是在更小、更能合理地進行推理的範圍內進行探索。

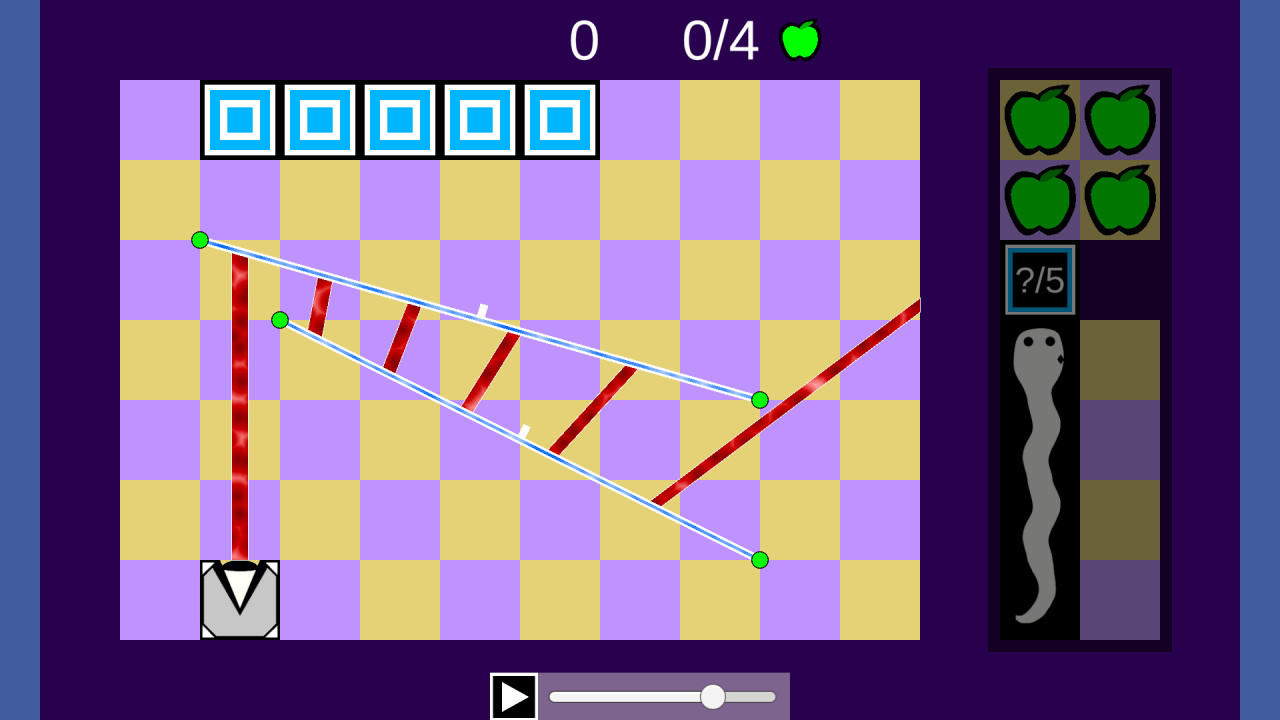

遊戲:《PortalSnake》

離散和連續同樣並不是完全互斥的,除了用離散模擬連續,將連續系統抽象到一定的層次,你也可以看出其中包含的某種“離散”。也有一些遊戲其實本質上就是離散的,但是表現成連續的樣子,比如《Magicube》,主角本身雖然可以“自由”地跑跳,但是其它物體的位置以及整體的謎題狀態都是離散的,而主角也僅僅可以用一些離散的方式改變謎題狀態(比如箱子一次只能推一整格)。還有一些遊戲,比如《SquishCraft》和《PortalSnake》,就屬於故意想要打破“離散”的邊界的遊戲,在橫平豎直的網格中搞出來了一些非常離譜的東西。而這些都是好遊戲,因此離散還是連續和遊戲好不好並無直接關係。

本段中提到的遊戲鏈接如下(除截圖下方已經有的鏈接):

唯一解 VS 多解

一些玩家其實對“解謎”和“謎題”的概念有更加細緻的劃分,比如我就見過一個油管視頻將解謎遊戲細分爲“謎題遊戲”(Puzzle Games)和“問題遊戲”(Problem Games),而那個視頻劃分的最主要依據就是有無唯一解。

(查了一下視頻名字“Puzzles Vs Problems”,發現已經是七年前的視頻了哈哈,不知道現在視頻作者是什麼想法)

遊戲:《鉅著》(Opus Magnum)

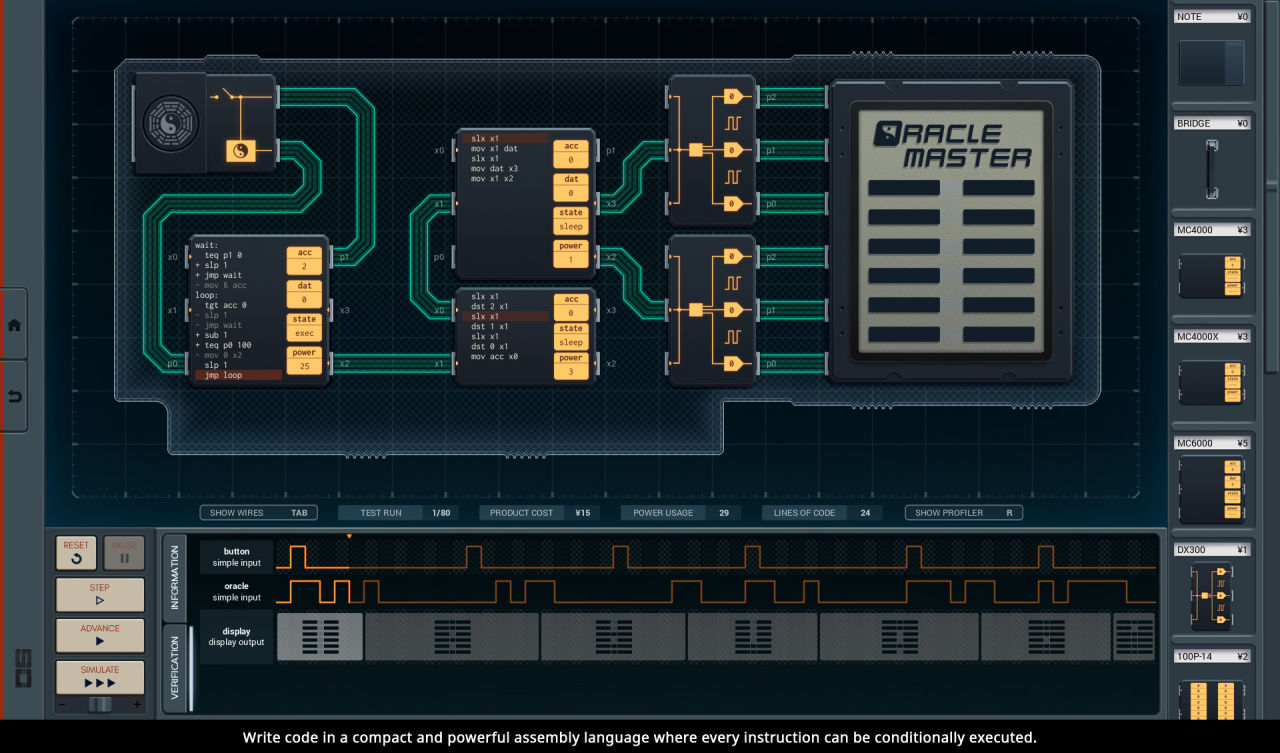

在有多解的“開放式解謎遊戲”中,我認爲最有代表性的遊戲有兩類(但不是說只有這兩類):一類是以編寫程序、設計電路和流水線爲核心的編程/流水線解謎遊戲,如上面的《鉅著》(Opus Magnum);另一類是以造橋、造車等爲核心的物理模擬解謎遊戲,如《多邊形造橋》(Poly Bridge)。其中,開放的“編程解謎遊戲”由於Zachtronics(同樣也是上面截圖中游戲的作者)當時對此類型的“壟斷”,所以又常被稱爲Zach-like。之所以要加“開放”的限定詞,是因爲也有和編程/流水線有關,但屬於“唯一解”的遊戲,比如《Star Stuff》。

有些玩家可能會思考,到底還能不能把它們稱爲“解謎遊戲”,而不是“模擬遊戲”。我覺得兩種叫法都可以,但這些遊戲仍然被劃分出具體的“關卡”,確定了明確的範圍和獨立的目標,而另一些自動化遊戲就只有一個最大目標:“發展”。兩者當然各有魅力,但這裏主要還是聚焦於“解謎遊戲”。

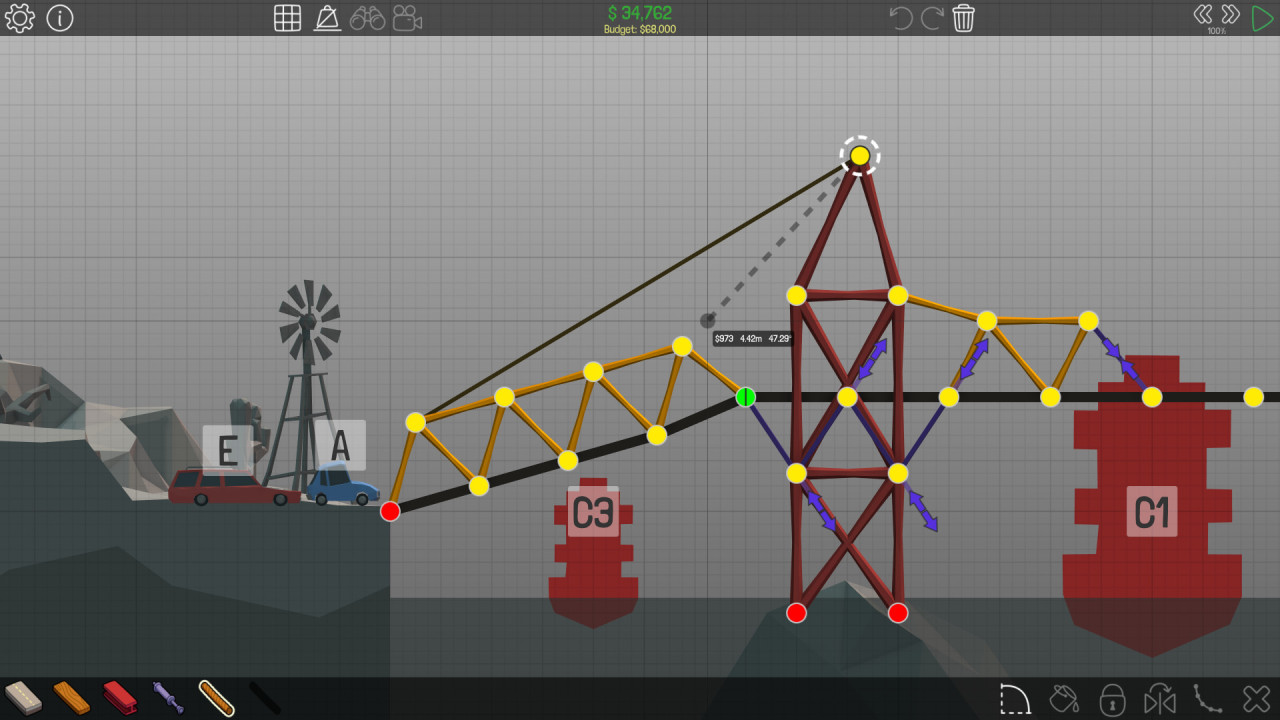

遊戲:《多邊形造橋》(Poly Bridge)

雖然多解本身也可以激發玩家自身的創造力,但有時並不足夠,因此許多開放式解謎遊戲還設置了針對解法的“評價指標”,還內置了全網排行榜等等,用這種“競爭”的外部刺激來進一步激發玩家的創造力。比如《多邊形造橋》就有“預算”的設計,而Zachtronics的諸多作品中也都有運行時間、空間等評價指標。其實對我個人而言,這些纔是“開放式解謎遊戲”中代表性的設計,而不一定是“多解”本身。

當然,還有一個更模糊的評價指標,那就是解法的觀賞性。就《造橋》而言,有些視頻作者將展示優化解法的視頻和“貪污”、“和珅”這樣的梗結合起來,就足以收穫大量的關注。而Zachtronics遊戲的受衆雖然小一些,有時解法也不如《造橋》這樣有物理模擬的遊戲那麼直觀,畢竟程序不是誰都看得懂,但還是有能夠超越“程序”的理解門檻,讓人直觀感受到美觀的作品存在,就比如《鉅著》。

遊戲:《深圳I/O》(SHENZHEN I/O)

不過說到這裏,其實有個問題我一直藏着沒說:“唯一解”到底怎麼定義?對於數獨這樣的紙筆解謎而言,“唯一解”是容易定義的,就是最後唯一一個滿足所有條件的“填寫”方式,但如果轉到“推箱子”,你可能就不太清楚怎麼辦了:如果我在原地多走兩步,得到的解法算不算“不同的解”?如果不算,那到底要不同到什麼程度纔算?其實是一個很難回答、很主觀的問題,就算你可以對一個遊戲給出一個確定結論,不同遊戲的“閾值”又都不一樣。

目前來說,我對“唯一解”的定義和謎題在實際意義上有多少個解關係不大,而是和設計師的意圖有非常強的關聯。如果設計師的意圖就是設計出一個嚴絲合縫的謎題,讓玩家發現其中預設好的一系列關鍵步驟,並且只有找到了這些情況後才能解出謎題,那我覺得就可以算“唯一解”。而對於上面我所說的這些開放式解謎遊戲,很難看出設計師有這種傾向,當然肯定也不是說設計師是亂設計的,只是設計師的意圖是讓玩家自己發現解決問題的方式,不一定侷限於某種預設的思路。

也就是因爲這樣,“唯一解”和“多解”遊戲之間並不能簡單地互相轉化。如果你拿來一個優秀的“唯一解”遊戲,隨便把各方面設計得更鬆一些,最後加上一個“步數”評價指標,你是不是就設計出了一款優秀的“多解”遊戲呢?如果你在一個“多解”遊戲中胡亂加入各種限制,最後得出了“唯一解”,這是不是就成了一款優秀的“唯一解”遊戲?結論當然都是否定的。在我看來,必須要先有一個最核心的設計目標,然後讓各方面的設計圍繞這個目標進行,而不能等差不多設計完了才說“我們要不給每關加個步數優化吧”,除非你真的圍繞“步數優化”把所有關卡全部重新設計一遍。

而有時,就算設計師的意圖就是多解,評價指標也是定好的,也有可能遇到單純就是優化起來不好玩或者沒有意義的指標。就比如,如果我評價你程序的方式是看你有沒有拼寫錯其中的英文單詞,你是不是會覺得我有病?但是把這個換成一些遊戲中的“步數限制”就感覺沒那麼明顯了,不過有一份社區文檔做了很有意義的總結,這裏不好放鏈接,如果感興趣可以直接私信找我。

遊戲:《Bean and Nothingness》

和之前所談論的所有分類方式一樣,“唯一解”和“多解”之間也不是非黑即白的。《Bean and Nothingness》從外表上看就是一個再經典不過的“網格式”解謎遊戲,其中大部分的謎題也都是符合玩家預期的嚴謹“唯一解”謎題,但其中也有一些謎題只給了一個有意思的目標,至於具體方法,那就是八仙過海各顯神通。

這樣的設計之所以在我看來沒有問題,是因爲我作爲玩家可以明顯地看出設計師在每個謎題中的意圖,而且這種意圖和具體的謎題設計相符合。解“唯一解”謎題的思路和解“多解”謎題的思路顯然是不一樣的,某些作品沒有展現出這麼清晰的意圖,那麼玩家有可能就不知道要用什麼思路,產生困惑。

遊戲:《陷陣之志》(Into the Breach)

解謎遊戲 VS 策略遊戲

好吧,這個嚴格來說不算“解謎遊戲”的分類,但既然這兩種遊戲都是“動腦”遊戲,我覺得提一下也未嘗不可。

我覺得兩者最大的區別在於,解謎遊戲聚焦於解決一個固定範圍內的問題(謎題),而策略遊戲聚焦於長線規劃。

雖然你可以說策略遊戲裏同樣充滿了各種各樣亟待玩家解決的“問題”,但很多時候這種問題都不在一個“固定範圍”裏,每個決策都有可能對未來造成或許可以預測,又或許不可預測的影響。而在解謎遊戲裏就不需要擔心這些,很多解謎遊戲甚至沒有“時間”的概念,玩家可以想“撤回”就“撤回”,思考當下問題的最優解(或者是唯一解),而不需要擔心長線決策帶來的壓力。

戰棋、卡牌、塔防等這些類型都可以歸屬到一個巨大的“策略”類裏。比如戰棋遊戲,玩起來有時真的要和下棋(比如國際象棋)一樣,需要觀察、預測、計劃、博弈,有時也需要對隨機進行管理,預知或者適應隨機事件,這在我看來就屬於典型的策略遊戲。

這種差異和個人的喜好之間的關係比較明顯。我個人目前仍然對策略遊戲無感,是因爲我無法將一局這樣的遊戲最終的成功或失敗與我每一步的決策之間建立關聯。國際象棋這樣的傳統棋類遊戲現在有了AI評分作爲參考,但就算有,人類也只能用越來越長的預測鏈(“棋譜”)去理解這種“優勢”。雖然“計算量”確實是“智力”的一種衡量方式,但我目前還是更希望探索人在邏輯上爲減少計算量所使用的“巧思”。

遊戲:《麥克斯韋解謎妖》(Maxwell's Puzzling Demon)

總結

上面這些就是目前我對“解謎遊戲”理解分歧的幾個比較主要的來源的分析,歡迎大家留言討論!

雖然每一種分類方式的標題裏都寫着“VS”,但大家也可以看到我一次次強調,這些分類都不是彼此互斥的,一款遊戲不一定只能明確歸到其中一類甚至幾類。對於不同分類之間的模糊地帶,我認爲還有很多值得探索的東西,但就算你的遊戲比較“循規蹈矩”,安安穩穩呆在其中某一類,也沒有任何問題。

而對於普通玩家,我希望對於這些共性和差異的理解能夠讓大家更加開放包容地看待商店裏琳琅滿目的解謎遊戲,打破而不是加深自己的刻板印象。

那麼就說到這裏,我們下次有緣再見!

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com