“Huston,we have a problem!”

本月12日,美國宇航局將會通過“龍”飛船,接回先前因爲技術故障問題,在國際空間站(ISS)滯留長達八個月之久的兩名宇航員——蘇尼塔・威廉姆斯(Sunita Williams)和巴里・威爾莫爾(Barry Wilmore)。

兩位宇航員的出發照,原定任務期僅爲一週

如果營救行動順利,他們此次的太空生存時間,累計長達279天。

雖然這個數字,和俄國人波利亞科夫去年創造的世界紀錄相比,尚有很大差距。但考慮到後者在太空站待滿的437天,是原定的任務期。而兩位美國宇航員,則更多的是因爲意外,所被動引發的一場生存挑戰。

近一年時間的太空流浪,對身體、尤其是心理的挑戰可想而知。網絡輿論除了對兩位宇航員遭遇的同情和擔憂以外,也有不少來自社畜牛馬們的“逆向共情”:“給我塊4090,我願意被送上去一直受困。”

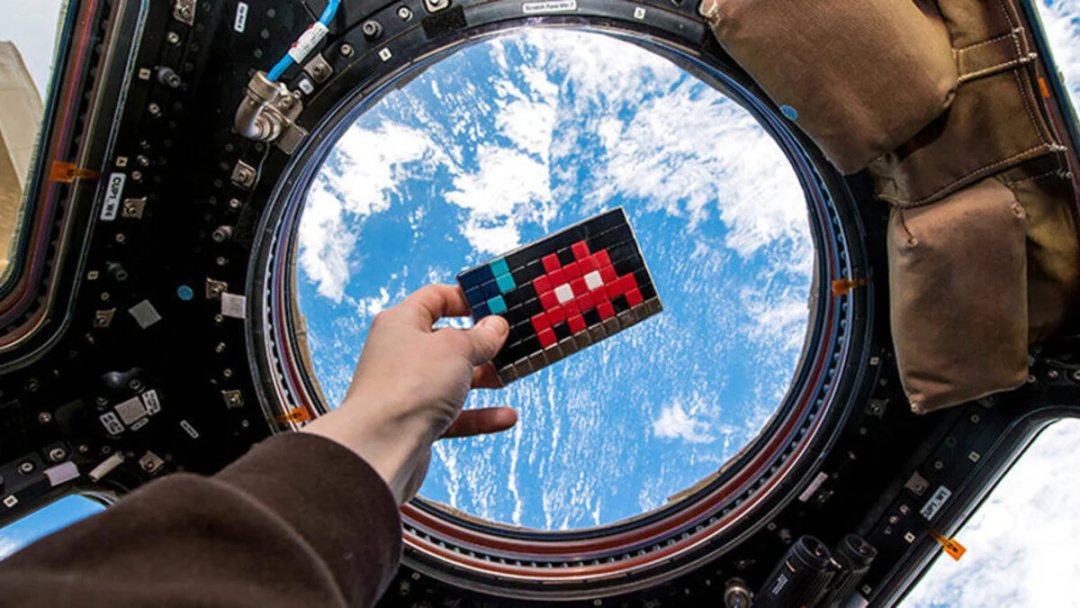

“在太空打遊戲”的暢想,從某種意義上來說,也的確是世界各大航天強國的努力方向之一。

自從空間探索進入載人時代,使用包括電子遊戲在內的娛樂方式,讓宇航員在漫長的太空任務中調節身心,一直都是航天心理學,以及後勤保障研究的一部分。

美國宇航局在1974年“太空實驗室”(Skylab)罷工事件之後,就着手對相關心理健康問題展開研究。NASA一直認同包括電子遊戲在內的娛樂方式,是緩解太空任務人員精神壓力、提高工作效率的最佳手段,對此也有諸多實踐。

1973 年 12 月 28 日,由於不滿工作強度,Skylab的三名宇航員主動切斷對地聯繫長達90分鐘

而俄羅斯航天人,至今依然保持着多項太空探索的世界紀錄,包括第一次將遊戲機帶入空間站。

至於凝聚着中華民族浪漫宇宙觀的“天宮”——中國空間站中的航天員,是否在閒暇之餘能過把遊戲癮,央媒上的專家更是斬釘截鐵的說過“可以”。

然而彙集各方報道,我們很容易發現,關於太空玩遊戲這個問題,目前只是解決了“能和不能”的問題。即便是宇航員業餘時間的合規娛樂,在軟硬件的選擇、甚至是具體玩法上,也時常讓人覺得是“戴着鐐銬跳舞”。

在電子遊戲和太空人之間,有着一系列從奢入儉的“相遇問題”。

“我小聲問一句,能喫雞嗎?”

經常在地球環境下組團開黑的朋友們都知道,無論你的硬件配置有多牛,網速問題,永遠都是影響遊戲體驗的關鍵。

迄今爲止,ISS的建設和運營費用,已經突破了1500億美元,相當於12艘福特級航母的採購價。然而這個匯聚了全球最先進航天科技的平臺,其“網速”體驗,卻連國內的黑網吧都達不到。在經歷2014和2019年的兩次設備更新之後,國際空間站的下行速率,已經達到了600Mbps。然而在上行方面,受限於發射鏈路天線的功率,以及S波段的帶寬缺陷,通常只能保持在3Mbps左右——類似國內撥號上網時代的網速水平。

國際空間站以中繼衛星爲節點的通訊方式,傳輸速度不可能和民用互聯網相提並論

即便空間站停止一切任務數據傳輸,將理論上的全部帶寬,都交給遊戲硬件,聯網遊戲的體驗也不可能好到哪裏去。

索尼爲ISS開發的激光系統可達G級帶寬,但只能在飛到地面站上空時進行下行高速傳輸,可玩不了PS5

除了賬面上的網速缺陷,還有目前無法克服的物理延遲。

僅僅是空間站和中繼衛星之間的一次單向通信,受空間干擾、硬件處理速度等一系列因素的影響,延遲就高達400毫秒。

由於宇航局和民用網絡相對獨立,信號在被地面基站接收後,還要通過NASA的通訊服務器進行解碼,才能匯入互聯網。從空間站到地面互聯網用戶的通信延遲,通常都會在2秒以上,讓軌道上那些字面意義上的“高玩”們,連“高ping戰士”都沒得當——應該是被直接踢出遊戲了。

電競沒指望,3A單機呢?

既然空間站的網“爛”得不像話,那麼退而求次,將一臺裝滿超級大作的高性能PC或者主機,以個人物品的名義帶入太空玩玩單機遊戲——這個想法乍聽上去,完全合情合理,而且經濟上也有很強的操作性。

按照目前“星艦”每千克有效載荷的發射成本,一臺PS5 Slim的“運費”只有主機價格的1.5倍

然而,“可以”和“能”,在不同的語境中可能根本就不是一個意思。

即便宇航員願意自負運費,私人物品的總重量、類型、形態,甚至是材質,也不是自己可以決定的。

根據NASA太空任務後勤指南的描述,所謂“個人偏好套件”(PPK)方案,允許每位宇航員帶最多20件物品。物品類型限制爲明信片、便籤、旗幟等等“平面紀念品”,總重不超過1.5磅。

所有的攜帶品,需要裝入一個12.7 釐米 ×20.3 釐米 ×5.1 釐米的袋子,總體積僅相當於一本16開的檔案袋。

所以,哪怕是帶一臺滿足3A遊戲最低要求的Steam Deck,也不行。

既然規矩是人定的,自然難免有漏洞。像微軟這種和NASA有長期合作的業界巨頭,就容易在實驗項目物資中“夾帶私貨”。2016年,兩臺用於實施NASA“側踢”宇航訓練計劃的HoloLens全息AR眼鏡,就被“龍”飛船送往國際空間站。

宇航員對HoloLens的(遊戲)體驗讚不絕口

除了用於測試的視角共享、面對面教學、增強現實任務管理等等功能以外,兩臺全息眼鏡還內置了多款AR遊戲,使其成爲了乘員們茶餘飯後的搶手貨。

那麼,既然全息AR遊戲這種高級貨都上了,微軟爲什麼不把XSX主機帶上太空,好好在PS5面前出把惡氣呢?

其實就算是解決了前面的“不給帶”,“太空主機”還要面臨更現實的問題——在和地球迥異的太空環境下,它能否正常工作。

所有的遊戲主機,都是在地球重力環境下完成生產和測試的。其硬盤磁頭和光驅激光頭,都是在地球引力常數下,保持和盤片極近距離的懸浮姿態,從而順利讀取存儲介質上記錄的數據。

硬盤工作原理

而進入太空站之後,微重力環境可能會讓它們的機械結構,出現輕微的位移,進而導致嚴重的定位和尋址錯誤。盤片的旋轉,也會出現不穩定,在和讀寫頭摩擦後,造成無法修復的物理壞道。

如果光驅結構沒有針對性的設計,那麼很有可能在一陣亂轉之後,就提示“盤髒”了。

即便每次物品補給時,宇航員都能收到已經安裝有當前熱門大作,並且設置成離線模式的全新主機。由於沒有太空站中沒有重力讓熱空氣上升、冷空氣下降,故無法形成空氣對流。面對低下的散熱性能,風扇轉得再猛,都無法阻止“三紅”事件的再度上演。

長期走“卡帶+低性能”路線的任天堂,或成未來太空主機大戰的最大贏家

退一萬步講,即便“御三家”爲了讓宇航員們能夠打上游戲,造出了完美適配太空站環境的特供主機,並且自掏腰包,將它們發射上天……在使用過程中,一個個在地表環境下再正常不過的操作或者功能,都有可能變成再大的腦洞都裝不下的意外:

比如在接受變軌數據傳輸的當口,睡眠狀態的主機開始全速下載數G的補丁;

比如在和總部通話的時候,旁邊一臺正在運行《使命召喚:現代戰爭2》的主機,傳出一句讓人San值狂掉的對白:“Huston,we have a problem!”

《使命召喚:現代戰爭2》“第二輪太陽”過場動畫

到底能玩什麼

即便有着客觀環境和宇航規則繁文縟節的雙重限制,電子遊戲在太空中的“資歷”,其實比國際空間站還要老。

電子遊戲飛上太空中的歷史,可以追溯到1993年。當時俄國宇航員亞歷山大·謝列布羅夫,將一臺Gameboy主機和《俄羅斯方塊》卡帶,帶上了“和平號”,這是已知最早的太空電子遊戲記錄。

根據當事人的描述,除了下落的方塊偶爾會產生失重錯覺以外,遊戲體驗和地面並無二致

在長達196天的任務中,這臺環繞地球飛行超過3000圈的小小掌機,填滿了這位“太空遊戲第一人”幾乎全部的閒暇時光。

在五次驚心動魄的太空行走,以及飛船一度脫離對接,兩次撞擊空間站的意外事故中,謝列布羅夫均完美應對。正如他後來所說的那樣:“電子遊戲不僅帶給我快樂,還讓我在面對任何困難時,都能始終保持冷靜和專業。”

2011年,這臺掌機在倫敦新街的寶龍拍賣行,以1220美元的價格被拍走

如果說俄國人爲我們證明了太空玩遊戲的可能性,那麼意大利女性宇航員薩曼莎·克里斯托弗雷蒂,則爲我們揭開了“太空遊戲”的打開方式。

根據她的描述,安裝有遊戲的PC在國際空間站中已經非常普遍。宇航員們的工作和娛樂,都是在自己的設備上完成。她最喜歡的遊戲,是《我的世界》。

NASA爲薩曼莎配備的是一臺ThinkPad T61p筆記本

至於清規戒律,自然是少不了的:

出於數據和硬件安全目的,宇航員並不能在訪問互聯網時下載遊戲,或者是通過H5網站玩小遊戲,更不允許宇航員從地面攜帶光盤進行安裝。

在薩曼莎進入ISS的2014年,恰逢智能設備和移動遊戲的全面崛起,包括iPad在內的智能設備,也陸續送到了太空站。然而,讓人意外的是,在距離地球400km高度的近地軌道上,她根本看不到“低頭族”的趨勢。

雖然空間站爲乘員配備的個人電腦性能落後,她手中的那臺T61p,已經是七年前的古董。但宇航員們普遍排斥用平板和智能手機玩遊戲,更傾向用它們來聽歌、看片和閱讀——就是個 “大號MP4播放器”。

宇航員們普遍認爲空間站中的iPad,只是一個擁有大號屏幕的iPod

親歷這個過程的薩曼莎,認爲這種“電子審美復古”並不奇怪:當時的移動遊戲,都非常注重發揮移動設備的重力感應機能。而在太空站的微重力環境下,宇航員和iPad都處於漂浮狀態,缺乏物理支撐點。此時設備的陀螺儀,根本無法捕獲到穩定的重力信號。別說遊戲,就連一個切換橫豎屏的操作,也要折騰老一會兒。

對遊戲的直接影響,就是開賽車時,用戶無法靠傾斜屏幕來控制車輛。在解謎類遊戲中,那些運用地球引力特性的關卡設計,也基本失效。

平臺冒險遊戲中,那些完全依靠重力和加速度來操控行動的角色,由於傳感器接收到的信息無限接近零,甚至會陷入和宇航員一樣的“失重”狀態……

至於移動遊戲日後主打的在線、社交、氪金等等特性,對於五感早已脫離人間煙火,互聯網訪問又受諸多限制的宇航員來說,就更是沒有吸引力了。

結語

迄今爲止,電子遊戲在國際空間站,已經存在了三十多年。透過點點滴滴的報道,我們從中能爲遊戲的宇航級應用,總結出一些原則:

首先,太空站中的遊戲,應該以隨時“拿得起,放得下”的休閒作品爲主。即便是再狂熱的電玩粉絲,也會贊同在高度專業性的太空站內,對電子遊戲的種類應該進行明確的限制。

3A大作,無論從太空站個人電腦的平均配置水平,還是爲宇航員貢獻正確情緒價值的角度來說,可能都不太應該出現在這裏。

就內容來說,這些以提供感官刺激,提升用戶粘性,輸出情緒曲線爲設計目的的“硬菜”,再經過互動體驗所產生的共鳴,以及孤寂環境的放大後,對宇航員日常心理的潛在影響,很難進行具體的評估。

但這並不是太空遊戲夢的終點。

隨着壽命即將結束,國際空間站將會在2030年(最遲不超過2031年),迎來命運的終點。可只要人類還在探索宇宙,相關的航天心理和後勤保障研究都不會停止——或許終有一天,我們能在太空中看到獨屬於太空人的電子娛樂形式。

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com

![《三角洲》蜂醫聯動金皮[送葬人]局內細節展示,你覺得怎樣?](https://imgheybox1.max-c.com/web/bbs/2025/07/16/76545aca02f7d387bf94f5a640d0f60d.png?imageMogr2/auto-orient/ignore-error/1/format/jpg/thumbnail/398x679%3E)