2008年11月26日清晨,十个年轻人坐着一艘橡皮艇大摇大摆地在印度孟买的边缘贫民窟靠岸。

他们顺着河水中的垃圾逆流而行,上岸后兵分五路,依次打车前往泰姬玛哈酒店、中央火车站、利奥波德咖啡馆、奥贝罗伊大酒店等客流量拥挤的地区,准备向世界宣布他们的“圣战”。

这是电影《孟买酒店》的开头。

当他们来到这座有着两千万人口、享有印度“纽约”之称的经济贸易中心时,没人能想到,那一双双天真与好奇的眼眸下,却藏有一种难以言说的恨意。

那种恨意让孩子的好奇变成魔鬼的愤怒,使得孟买的繁荣与昌盛;那里的每一道墙每一块砖,都发出温和而凄凉的声音。

即便是路过的人、吹来的风、闪过的影,都透露出无可奈何的腐败与急需被净化的空虚。

十个年轻人的耳旁传来这样的训诫;他们是异教徒,记住这群人在你们身上掠夺了什么。

九个月前,巴勒斯坦贫困山区有三十个孩子被秘密组织带走了,他们在那里学会了用卫星电话、操作武器,以及最重要的本能——杀人。

为首的领袖向他们承诺,每个人家中都将会有一万美元的存款,这让他们的努力有了利益的肯定、信仰也不会随着身体的萧瑟而付诸东流。

在经历一层又一场的洗脑后,穷孩子们先是惊讶,随即冷漠地意识到,自己的贫困并非出于不幸,而是源于世界的不公——

他们要让印度教徒与那些外国佬血债血偿。

——印度教与伊 斯 兰教的冲突

印度的宗教派别极为复杂,其巨大的人口基数、落后的种姓制度以及一系列历史遗留问题,让这个国度在国际社会上的丑闻层出不穷。

其中,印度教与伊 斯 兰教之间的冲突当属大头,二者自印度土地诞生的那一刻起便难舍难分、积不相能。

印度教与伊 斯 兰教之间究竟有什么巨大渊源?为何仅仅是信条不同,就要对彼此大打出手?

其实宗教势力之间的厮杀,并非是对某个神域传说的庇护与坚守,而是一场腥风血雨的政治斗争。

印度部分教徒在对外宣传以及对内解释上,宣称伊 斯 兰教是征服者的宗教,这是对于特定历史时期的扁平化总结,始于七百多年***教对印度的统治与非人道行为。

比如,在印度次大陆统治的数百年前,伊 斯 兰教通过拆毁印度教神庙以及对非穆斯林教徒打压收取额外税收的条文,导致印度教徒的集体记忆中存在被征服和迫害的痕迹。

这一前人遭受的苦难,成为了后人复仇反击的武器,使得印度教徒对本土穆斯林的每一次迫害,都携带着历史的证据与对再次被夺权的恐惧。

在短暂的英国殖民期,印度才算是勉强有了国家的雏形。

其数千年的分裂被外来者统一战线,国内的众多宗教势力,瞬间面临着保种与保教的双重难题。

但我们都知道,长期的历史错误造成的长期仇恨,很有可能会改变一个国家的基础运行逻辑与平民之间的相处模式。

英国殖民者通过挑拨宗教矛盾维持统治,例如在选举中利用政策刻意分裂双方选民、加大矛盾,以及在一些敏感地带粗暴划分两教的权力边界,导致宗教仇恨被进一步加剧。

借由外来者埋下的诸多历史隐患,印度独立解放后,宗教势力被再次洗牌——

这些曾经饱受摧残、且自尊心与民族意识相对薄弱的印度教信徒,终于意识到自己可以当前做主了。

在印巴分治后,印度本土穆斯林的处境由于频繁的国家战争变得愈发危机。

1992年,巴布里清真寺因宗教领土权问题爆发流血冲突,约两千人在这场战争中丧命,多数为住在清真寺附近的穆斯林。

这一触犯信仰的过失举措让两教的关系彻底跌入冰点。

2002年,是穆斯林最多灾多难的一年。

一列载有印度教朝圣者的列车在古吉拉特邦戈德拉镇遇袭,车厢疑似人为纵火,五十八个乘客当场毙命。

穆斯林自然被指控为幕后凶手,随即在三个月内,当地印度教信徒联合对穆斯林社区实施强奸、纵火、虐杀等有组织的恐怖暴行。

印度教大会领袖宣传,这是对一千年来穆斯林在印度教徒身上所行之恶的“适当反应”,似是将宗教暴行包装成历史修正主义。

据民间数据统计,约有2000至5000多人暴尸荒野,期间,本该履行义务的警察视若无睹,甚至还因为宗教立场与职务之便积极参与其中。

印度教徒对穆斯林的折磨触目惊心,手段令人发指。

在《古吉拉特:灾难的诞生》一书当中记载到;他们抛开了孕妇的肚子,将襁褓中的胎盘与母亲串在一起焚烧,还把残疾人绑在床上,浇满汽油活活烧死。

而在对该屠杀的后续事件报告当中指出,车厢内部也有人为纵火的痕迹,也就是说,那五十八个印度教信徒也有可能死于同胞之手。

但这样的调查结果却未能帮助穆斯林沉冤昭雪。

受害者家属依然承担着亲人离去与社会谴责的双重压力。直到2012年,特别法庭才陆续为仅有的23名暴徒判罚。

被判罚的暴徒多为一无所有的穷人,许多案件都因证据不足、政治干预等暗箱操作,彻底与世长辞。

生命被数字敷衍了事,暴徒与凶手皆大欢喜,唯有受害者的亲属形单影只,政府对此表示无能为力,即便偶有大发善心的政客声援一二,也不过是为自己的生涯履历再添一笔。

相似的“巧合”不胜枚举——

每当全国或地方选举前夕,针对性暴力事件就会接踵而至,管辖“恰好出现真空”,暴行也“刚好无人监管”。舆论的补充与转移总能让某个执政党得到跃升的机会。

这无不在证明,印度本土发生的所有恐怖主义与官僚作风,均是高层挪用某一历史记忆与民族痛点大肆敛财。

唯有无知且愚昧的信徒,充当了变现上层财富的刽子手。

两次事件均滋生了恐怖主义的极端成长,让仇恨成为了两教人民的唯一相处语言。

《孟买酒店》的十个年轻人,亦是千年来印度宗教冲突、政治斗争、暴力殖民所直接产出的恶果。他们的未来在编造的真 主凝视下走到了尽头。

——五组有预谋的屠杀

十个年轻人分成两人一组,陆续到达自己的目标地点实施计划。

第一组负责在火车站发动袭击。

两人环顾四周,只见大量的上班族与穷人扎堆于此,散发出的疲态与憎恨让他们放下芥蒂。

二人在厕所按照记忆中的步骤安装弹夹与枪托,随后他们悠闲地走到室外,像是行日常之事一般背靠背扣下扳机——

那子弹从数人身上一掠而过,顿时惨叫声、哭喊声连成一片,Ak47的火光犹如一把剪刀,像是剥洋葱般层层叠叠的向人群外扩散。

他们边扫边原地转圈,表情利落到无任何痕迹,两只胳膊更像是枪支的附属品,僵硬且麻木地执行着杀人的命令。

AK的射程范围内满目疮痍、无一幸存,尸体层层堆叠、血流成河,唯有几名警察,颤颤巍巍地从掩体中查看情况。

彼时,孟买的警察厅早已了解实情,但由于缺乏应对恐怖袭击的训练与基本的危机意识,管理层没有足够的能力调动警力支援,考虑到孟买当年的安保水平,这样的结果似乎并不令人意外——

孟买所在的马哈拉施特拉邦有18万名警察,能支配的火器却仅有2200件。

而其中的大部分火器又为二战遗留古董,手枪开不出子弹、狙击镜看不清敌人,是常有的事。

这就意味着,警察除勇气以外,无任何与恐怖份子抗衡的能力。

第一次火拼并未持续太久,因为很快,八名警察就因武器与决策失误被迫落于下风,与五十多个平民一同死于枪口。

离开火车站后,第一组继续按照规划路线袭击议会大厦,顺着人群一路杀到妇婴医院,男女老幼无一例外,见人就杀。显然,他们的任务是在城内持续制造恐怖事件,让本就一头雾水的警方分身乏术。

面对一场如此浩浩荡荡的的城市危机,孟买的警方乱了阵脚。前去支援的许多部队还没搞清楚状况,就被恐怖份子射成筛子,场面一度陷入混乱。另一组人也按照计划顺势抢到了警方车辆,一边游街一边扫射,把孟买闹得鸡犬不宁。

其余三组人员则更缜密与特殊——袭击利奥波德咖啡馆一组人顺势将平民赶往离此不远的泰姬玛哈酒店,另一组人佯装难民与人群一同涌入,控制大厅后再为室外的追杀同伙开辟道路。

最后一组人则前往犹太人众多的奥贝罗伊大酒店实施暴行,已覆盖所有目标人种。

计划执行得非常“顺利”——前来逃难的众多游客丝毫没有意识到,自己即将踏入另一场更可怕的噩梦。

初入泰姬玛哈酒店的两名恐怖份子并没有立刻展开杀戮。事实上面对宛如天堂般华丽的棚顶与一尘不染的厅堂,两人甚至寒暄了几句“**至上”。

袭击当天,共有一千多位身居高位的客人入住于此,涌入的难民更是不计其数。

恐怖份子最终被身上的虱子咬醒,清醒的贫困驱使他们掏出武器、扣下扳机。

惊魂未定的难民与服务人员再次犹如惊弓之鸟般四处逃窜。

利奥波德咖啡馆的人马也闻声赶来,四人一同服用包里被河水泡到发霉的毒品,去往各个楼层有条不紊地进行屠杀——泰姬玛哈酒店自建立百年来首次厄运降至。

——信仰与救赎

泰姬玛哈酒店始建于1903年,具有非常悠久的历史。酒店的创始人是一位颇有抱负与自尊心的商人贾姆谢特吉·塔塔。

在殖民时期,英国仲裁者对所有印度人都抱有敌意。每一家酒店都醒目的彰显着歧视人种的标语。

见此情此景,贾姆谢特吉·塔塔立马下定决心建一座可供印度人平等入住的豪华酒店,并用阿拉伯语将其命名为“放置王冠的地方”。

因此,这家酒店在印度被视为殖民时期具有抗争意识与民族自信的标志性建筑。

如今,一波更恐怖的势力从天而降,泰姬玛哈酒店将被嫉恨它的穆斯林血洗一空。

最初的十个小时,印度警方对着酒店遮天蔽日的浓烟哀叹连连,只有在国外媒体肆意拍摄时,他们才会鼓起勇气加以阻止。

这份守护国家声誉的勇者之心,最终并未能支持他们走进大门,只有零星的警员意识到自身的责任,却因为命令与实力爱莫能助。

正所谓国有国法,家有家规。印度的精英反恐部队此时身在何处?

答案是距离孟买约1440公里外的新德里,所有的精锐24小时守护印度的达官显贵,这在一个战争频繁的国度并不稀奇。

离奇的是,孟买中央指挥的不利,导致事件发生的98分钟之后,新德里才收到消息。新德里又用了五个小时,才让反恐部队倾巢出动。

是的,五个小时,受害者家属只能眼睁睁看着电视上的恐怖份子肆意妄为。

由于新德里附近仅有一个反恐基地,恰好当天飞机都任务在身,反恐部队只得原地坐以待毙,等最近的一架飞机返回才能上路。

这五个小时,是平民用惨叫撕破黎明的时辰。

当旭日从血红色的天穹中升起——距第一场袭击已过去将近一天,印度的军事力量才开始陆续出现在公众视野。

对于泰姬玛哈酒店的员工与客人而言,这五个小时异常煎熬。

伊朗裔富豪千金Zahra与她的美国建筑师丈夫带着婴儿和保姆入住酒店。

锡克族侍应生Arjun正微笑着为客人端上精致餐点,主厨Oberoi则井然有序地管理着厨房运作。

突然,晴天霹雳,子弹与手雷的噪音如雷贯耳,将昔日的平和与浪漫炸了个粉碎。

位于一层的主厨Oberoi与侍应生Arjun立马沮丧地意识到——

浩劫将至,楼上的客户对情况一无所知,他们要面对疏散人员与独自逃跑的两难境地。

只见,Oberoi沉着冷静地说道:

”你们可以自行离开,或留下冒险保护客人,但即便逃走,也不要为任何事物感到愧疚。“

泰姬玛哈酒店长远的历史文明在此刻得到应验——得力于Oberoi的个人魅力,超过一半的服务人员自愿留下,选择守护客人的生命安全。

在酒店外的政客还在忙着处理孟买的公关危机时,酒店内的服务生已经在奋力挽救生命了。

他们付出信仰、抛弃拥有的一切,利用酒店楼道与构造的信息差和恐怖份子凯旋,让多数客人都能聚集到一起等待警方的救援。

主厨Oberoi在此次危机事件当中的积极表现,令人肃然起敬。

他一丝不苟、富有担当,对客人抱有极高的服务精神,但也不强迫他人追随自己的道德理想。

他也是一个信仰持有者。在生死面前,他没有选择对自己的客人不管不顾,更没有祈祷神灵挽救他们于水火之中。

相反,他利用那股神秘的精神力量,主动与持枪的恐怖份子抗争。那份无知的勇气与担当,不是神明的恩赐,而是人性的闪光;是人的勇敢让信仰焕发光彩。

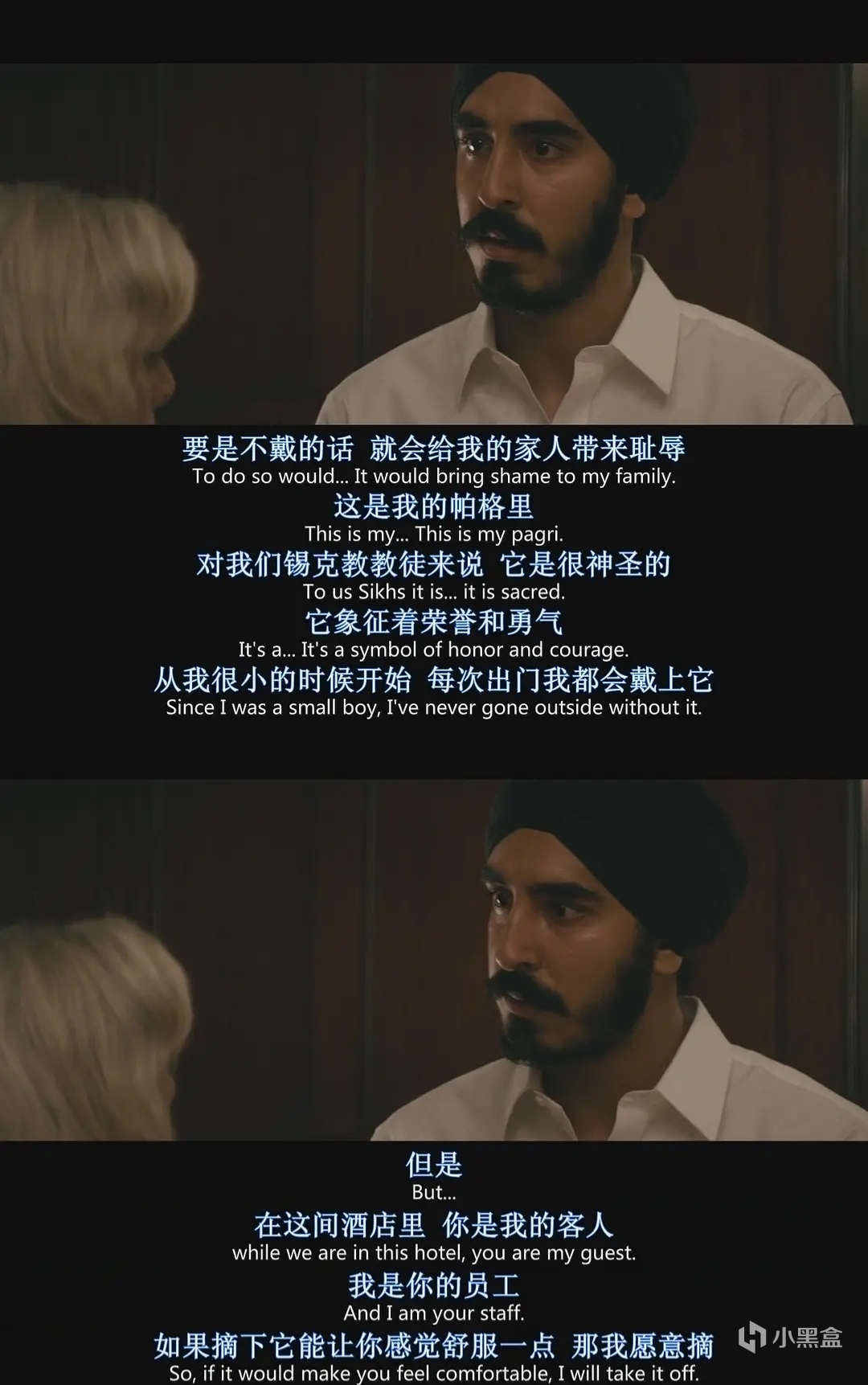

在他的指引下,侍应生Arjun也抱有同样的觉悟。作为一个虔诚的锡克族,多年来他从未在陌生人面前摘过家族的头巾。

这在他的宗教理念里,被视为荣耀与勇气,让他能够投身到枪林弹雨里,对他人伸出援手。

避难期间,一位英国妇人对他的形象感到不安。他拿出家人的照片,用温柔而克制的语气,表示自己只是一个家庭美满的普通人。

客人是他势必要保护的对象, 如有必要,他会毅然摘下头巾,即便这对自己的家族意味着背叛。

恍然间,一向尖酸刻薄的老人,似是从这位锡克族的眼里看到了神明。

她心里想到,那个与穆斯林穿搭一模一样的宗教份子,或许并不如她印象中的那般腐朽,也使她对面的Arjun坚信——哪怕是暂时的——是放下歧视与误解的——他和别人是一样的人,并无区别。

后来,面对一位受伤的外国游客,他毫不犹豫地解下头巾,将自己信仰——那个赖以生存且不可侵犯的家规,死死地摁在游客的伤口上,寸步不离。

Arjun的举动,体现了宗教的包容性与多元,这在宗教体系极度复杂的印度,尤为难得。

泰姬玛哈酒店的多数员工都有宗教信仰,支持他们留下来的可以是神明的教条与善心,但让他们付出行动的,一定是身为人的自觉。

二者缺一不可。在极端的生存环境下,宗教既能成为束缚,也能升华为超出理智的善举。

恐怖份子与员工的作为,看似是好人与恶人的区别,实际上却更像是信仰之间的距离。

四个杀人凶手,手上沾满鲜血,却向往着冲水马桶的漩涡,他们在那里第一次;也是最后一次看见了星空。

其中一员在意识到自己即将离世后,突然察觉到自己的年龄,开始嚎啕大哭。

他拨打家中的电话,希望家里人能如实拿到承诺的一万美元。

但家中的父亲却并不在乎他的生死,即便没有收到任何援助,父亲还是自信满满,坚定自己的卖子行为是正确的选择。

那一刻,一个遗臭万年的罪人无力地意识到,自己似乎见不到真 主了——

他茫然地向外走去,一心求死,成为酒店内第一个被顺利击毙的恐怖份子。

其余人弹尽粮绝之后,也终是为自己的行为付出了代价。

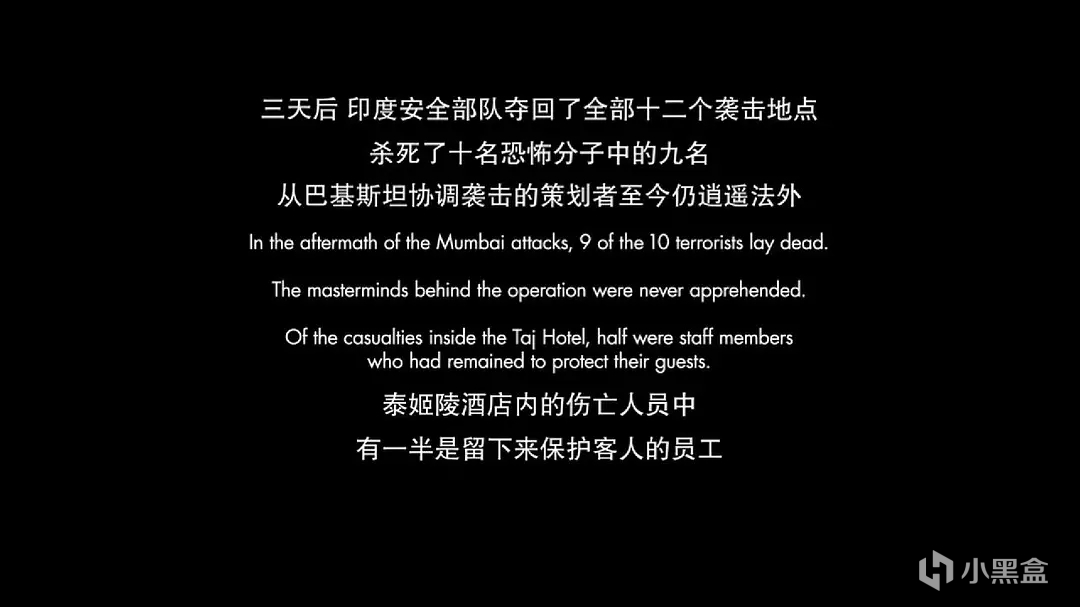

但正义来的太迟了....

这样的灾难,在本篇文章里是一个小节;在《孟买酒店》的电影中是两个小时;对酒店的受害者而言,是三天三夜;在印度的历史版图上,却横跨千年——

是巴布里清真寺轰然倒塌之时、是古吉拉特的无妄之灾;是08年的全城危机;也是2011年后的又一起连环爆炸案。

印度教与穆斯林斗争了一千年,只为证明历史是个圆。

唯有放弃“父债子偿”的执念,对过去所受之苦有合理认知,或许才能迎来一个相对文明的社会环境。

——写在最后

宗教的积极与负面作用,在印度的穷人身上不断重演。特定的历史语境下,它能减少人民的野蛮,却不利于人民的成熟。

正确的时候,它是《血战钢锯岭》的理想主义,能在“上帝的祈祷”下于子弹间迂回救人。

错误的时候,它能同时激发人的奴性与血性,变得既无知又残忍。

每每谈及宗教;谈论这些谬误而无辜、愚昧而忠诚、罪孽而神圣,充满着欺诈却为了理想而甘愿受苦的信徒时,我总是无从下口。

但我想,那些在事件中勇于奉献自我、且依旧为生活奔波的普通人,不会像我一样询问宗教的意义。

他们其实比任何人都知晓神明的去处。

生活总要继续下去,不是吗?

更多游戏资讯请关注:电玩帮游戏资讯专区

电玩帮图文攻略 www.vgover.com