从诠释学开始、建构主义以及后现代主义所带来的认识论革命,这是一场对世界持续祛魅的进程。但这彻底的解构,反而催生了强烈的复魅冲动,人们渴望在这种朦胧的神秘与意义中重建未知。在这祛魅与复魅的持续张力中,我们目睹了文化叙事对“现实”本身的争夺,那么,千禧年前后的人们是如何看待幻想、妄想和现实的呢?

幻想

我不知道大家对于千禧年的追忆是如何的,也不知道大家是否觉得当下的时代是否比以前更好,但如果让我来评价千禧年,我只能说从我这个视角望去,无异于为井中窥星。

那是新世纪的初始,是由诸多盈月与破晓组成的千禧年,2005年以前出生的人应该是记得小时候所发生的事情的,我们这辈人知道移动互联网普及之前,世界是什么样子的。无论对各自的现状满或不满,但不可否认的是,“过去的东西”的确精彩,或者说经历即精彩。

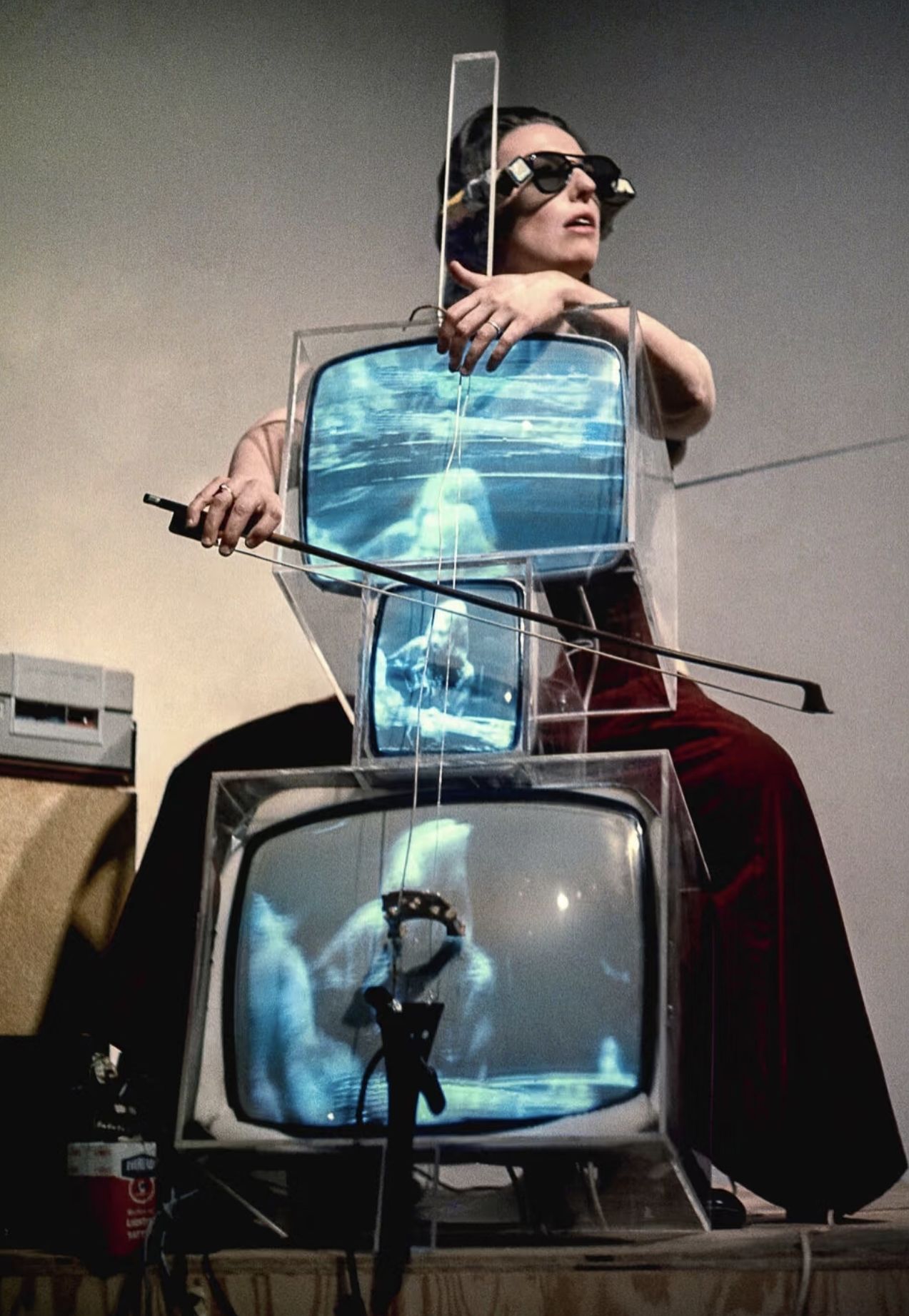

其实写这篇文章的原因也是因为我最近不停的看有关于“梦核”主题的视频,在把它们投影到墙上后,我发现满屏都是0.3兆像素的雾。那些视频中回忆的全都是智能手机普及之前我们的童年记忆。楼道、座机、蓝玻璃、DVD机、大屁股电视,这些东西让我怀念,身体、声控灯、掉漆的扶手的组合游戏让那并不久远的过去比现在更有未来感。

那些东西像是宇宙的奇迹,那时的人们用幻想建立大陆,站在离星空最近的地方,用大气抖落天体的尘灰,制造了一小片电离层,反射的信号让此岸聆听彼岸,异国不再是他乡,在那个丰富的时刻,他们成为繁星的孩子。

然而,在我用童年记忆为千禧年镀上幻想之光时,历史的另一面却充斥着基于同样一个概念的、光怪陆离的集体妄想。如果问起我的姐姐,这位真正的95后,她告诉我的千禧年是一种截然不同的风貌。不是什么去税务局缴税还要从门卫开始递烟、糟糕难受的绿皮火车成为复古文化的魔幻现实主义(虽然是真事),她为我讲述的千禧年的真正状态,是恐慌。

妄想

千禧年、千禧年,大家都知道这个词代表着千年交替的意味,但实际上这个从语源学角度来说并非出自实用历法或时间量度领域,而是来自末日论,也就是认为时间必将走向神圣之终点的观点。

千禧年一说植根于《圣经》中有关天启的两个部分,也就是《旧约·但以理书》及《新约·启示录》。具体来说,千禧年在基督教传统中代表着持续整整一千年的未来新纪年,千禧年的终点,人类将迎来末日之战与末日大审判。

在《启示录》第20章中,圣约翰在神谕的幻象中看到撒旦被扔进无底的洞穴中囚禁千年,耶稣将回归,并携着复活的基督殉道者一起统治千禧年。而后撒旦得到释放,他自无底洞而出,带领歌革(Gog)与玛各(Magog)及一众坏人发起末日之战。上帝与好人取得了最终的胜利,而恶魔则被掷入充满火焰与硫黄的湖中,所有在战争中死去的人都复活了。在千禧年的末日审判中,人类只有两种选择,要么与耶稣一起活在人世间,要么投向另一边,和历史上绝大多数有趣的人物一起在这火海中走向灭亡。

这种神头鬼脸的玩意儿在当今一看就知道扯淡意味相当浓重,但在千禧年那个各个行业从零至一且经济腾飞的时代,陷入了文化堕距论的人们对这个想象可谓口口相传。

那么,当时是从哪里传出来这种传言呢?那自然是我们大洋彼岸的老对手,世界上的老搅屎棍子阿美丽卡了。传出这种传言并非是因为他们真的信,而是为了商业去考虑。

1993年12月26日,《纽约时报》曾刊登一篇文章,劝阻人们放弃疯狂的圣诞购物,以迎接马上到来的新年。为了给世纪之末做好商业上的准备,文章开头写道:“千禧年自是有钱可赚……×999年时,市场阴郁的气氛蔓延。大肆宣扬末日论的人或许是没有感知到大众营销策略的到来。”

千禧年的商业热潮已开足马力:立场坚定的基督教末日论小团体、勤勤恳恳外出赚钱的普罗大众,报纸、笔记本,一反主流的新世纪水果蛋糕,还有日常不可或缺的咖啡杯和T恤,这个时代的方方面面都受到了商业热潮的影响。

这篇文章甚至还提到了一家咨询公司,其成立的目的便是为了帮助他人在千禧年中分上一杯羹。由此,我们或许正目睹一种曲折循环盈利模式的诞生,这种模式可称为“投X倒X”。

在商业投机情绪趋热的大环境下,无数想要赚钱的人在寻求着赚钱的点子,而此类“投X倒X”的人则向遍寻点子而不得的人兜售建议,进而牟取暴利。

尽管离世纪之交尚有几年时间,但这场鼓动却让世界比以往任何时候都激烈,主要的两个原因显而易见。

第一,我们身处的时代混乱不堪,迅速发展的新闻业为这荒谬又频繁出现到令人作呕的辩论提供了许多机会。我们不正是因为总是关注此类鸡毛蒜皮之事,进而忽略了真正应当关注的问题吗?

第二,于此时而言世纪之交,确实可称得上是件头等大事。这可是“千禧年”,对于人类而言无疑是重大且绝无仅有的宏景。

然后借由那个早已存在的辩论:

一个世纪的结束点到底是何时?是以数字99结尾的年份?还是以数字00结尾的年份?

这种辩论加以末日论,把这股投X倒X风潮吹上浪尖。

现实

这些辩论和末日论所催生的东西是无数的阴谋论(千年虫、诺查丹玛斯),以及像《黑客帝国》、《铃音》这类作品,它们拿着拉康和鲍德里亚的基础哲学,去追探后现代主义中“象征界”对“实在界”的覆盖与篡改。它们狂热消费的,已非物品本身,而是其符号。

千禧年,正是这个符号漩涡的中心。甚至还牵涉到幻想、心灵遨游的文化技巧,包括神秘学的那些掺杂了推断、幻想、神游等各种发挥想象力的行径。

而除了普通的论点,世界上还出现了诸如OM和WHEEL这种弱智组织干弱智事。那个时候社会动荡、国家动荡,泡沫经济的冲击在整个亚洲都是刻薄的。全世界的状态也都很严肃,千禧年末日传说又是传了无数年的预言,在那种高压状态下,人们的内心是惶恐的。在这种错位下,催生出的恶果是将科技的语法与末日的神学粗暴拼接,试图在一个意义混杂的世界里,强行完成最后的“复魅”。

就我父亲所言,1999年那年人心惶惶,传说只有点白蜡烛才能躲过一劫,当时各种白蜡烛都可以买到脱销,除了白蜡烛之外还有各种莫名其妙的玩意儿,就像是与华尔街为应对千年虫危机而投入的数千亿美元,在集体心理的层面上,产生了诡异的同频共振。它们都是面对一个不确定的、被预言所标记的未来时,所采取的赎买与防御仪式。

各种各样规避末日的传闻层出不穷,诈财也是在那个时候出现了空前飞涨。反正也是那种老一套,事先用暧昧的词语拼凑成诗句,一旦有什么事情发生,就找来意思相似的诗句,说那件事早就被预言了。

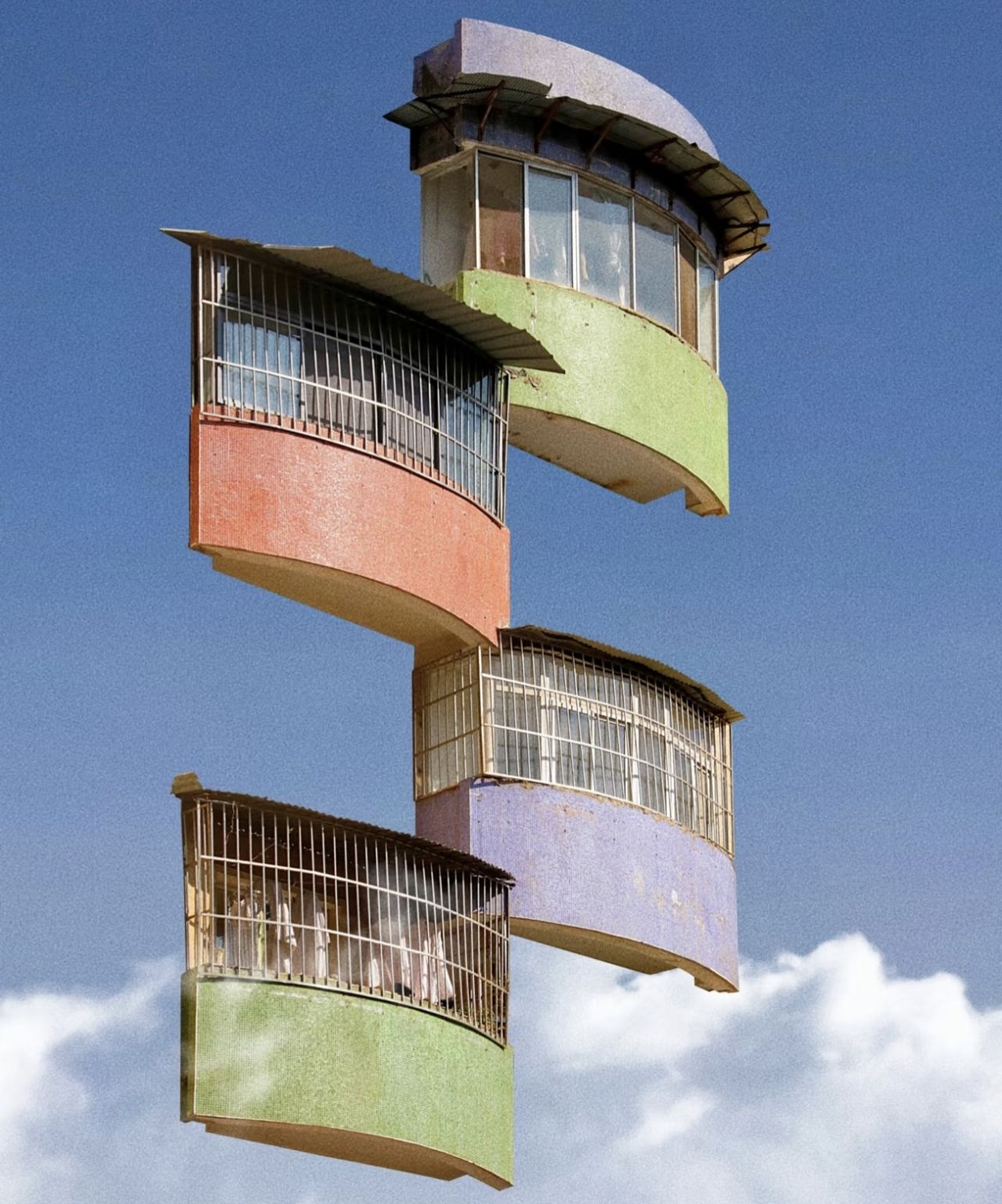

因此,千禧年前后的我们,生活在一个意识的断裂带上。一边是个人记忆中由“梦核”美学封存的、充满质感的幻想童年;另一边则是被全球性媒体叙事所渲染的、充满末世焦虑的集体妄想。而所谓的现实,正是这片两者交战、彼此渗透的地带。

就和沙漠一样,陆地的景观也有种绝对的意味。只不过这里的沙漠是绿色的,水分充足,而且没有风光,没有隆起,没有曲线。大地是平的,人们在做什么都一览无余,这种完全的可见性也反映在他们的行为上。

相较于当下,千禧文化诚然是“落后的新潮”,但这并不妨碍千禧年是最富含人文气息的时代。对于一个时代而言,当它彻底结束的时候,人们便会在回忆中将其美化。

但最终,那个被无数人或期待或恐惧的“末日”并未降临,但它以另一种方式实现了,随着人类历史的自发,我们见识到了世界的多面性、阶级与阶级间的参差,我们变得比原来更博闻多识了,却再也不会像从前那样,因为坚信自己和未来而拼命去努力,我们开始明白了不是所有的努力都有回报,事与愿违才是人生常态。我们亲手终结了一个对现实抱有单纯信念的时代,并永久地住进了一个由我们自己创造的、真假难辨的壮丽传说里。

更多游戏资讯请关注:电玩帮游戏资讯专区

电玩帮图文攻略 www.vgover.com