從詮釋學開始、建構主義以及後現代主義所帶來的認識論革命,這是一場對世界持續祛魅的進程。但這徹底的解構,反而催生了強烈的復魅衝動,人們渴望在這種朦朧的神祕與意義中重建未知。在這祛魅與復魅的持續張力中,我們目睹了文化敘事對“現實”本身的爭奪,那麼,千禧年前後的人們是如何看待幻想、妄想和現實的呢?

幻想

我不知道大家對於千禧年的追憶是如何的,也不知道大家是否覺得當下的時代是否比以前更好,但如果讓我來評價千禧年,我只能說從我這個視角望去,無異於爲井中窺星。

那是新世紀的初始,是由諸多盈月與破曉組成的千禧年,2005年以前出生的人應該是記得小時候所發生的事情的,我們這輩人知道移動互聯網普及之前,世界是什麼樣子的。無論對各自的現狀滿或不滿,但不可否認的是,“過去的東西”的確精彩,或者說經歷即精彩。

其實寫這篇文章的原因也是因爲我最近不停的看有關於“夢核”主題的視頻,在把它們投影到牆上後,我發現滿屏都是0.3兆像素的霧。那些視頻中回憶的全都是智能手機普及之前我們的童年記憶。樓道、座機、藍玻璃、DVD機、大屁股電視,這些東西讓我懷念,身體、聲控燈、掉漆的扶手的組合遊戲讓那並不久遠的過去比現在更有未來感。

那些東西像是宇宙的奇蹟,那時的人們用幻想建立大陸,站在離星空最近的地方,用大氣抖落天體的塵灰,製造了一小片電離層,反射的信號讓此岸聆聽彼岸,異國不再是他鄉,在那個豐富的時刻,他們成爲繁星的孩子。

然而,在我用童年記憶爲千禧年鍍上幻想之光時,歷史的另一面卻充斥着基於同樣一個概念的、光怪陸離的集體妄想。如果問起我的姐姐,這位真正的95後,她告訴我的千禧年是一種截然不同的風貌。不是什麼去稅務局繳稅還要從門衛開始遞煙、糟糕難受的綠皮火車成爲復古文化的魔幻現實主義(雖然是真事),她爲我講述的千禧年的真正狀態,是恐慌。

妄想

千禧年、千禧年,大家都知道這個詞代表着千年交替的意味,但實際上這個從語源學角度來說並非出自實用曆法或時間量度領域,而是來自末日論,也就是認爲時間必將走向神聖之終點的觀點。

千禧年一說植根於《聖經》中有關天啓的兩個部分,也就是《舊約·但以理書》及《新約·啓示錄》。具體來說,千禧年在基督教傳統中代表着持續整整一千年的未來新紀年,千禧年的終點,人類將迎來末日之戰與末日大審判。

在《啓示錄》第20章中,聖約翰在神諭的幻象中看到撒旦被扔進無底的洞穴中囚禁千年,耶穌將回歸,並攜着復活的基督殉道者一起統治千禧年。而後撒旦得到釋放,他自無底洞而出,帶領歌革(Gog)與瑪各(Magog)及一衆壞人發起末日之戰。上帝與好人取得了最終的勝利,而惡魔則被擲入充滿火焰與硫黃的湖中,所有在戰爭中死去的人都復活了。在千禧年的末日審判中,人類只有兩種選擇,要麼與耶穌一起活在人世間,要麼投向另一邊,和歷史上絕大多數有趣的人物一起在這火海中走向滅亡。

這種神頭鬼臉的玩意兒在當今一看就知道扯淡意味相當濃重,但在千禧年那個各個行業從零至一且經濟騰飛的時代,陷入了文化墮距論的人們對這個想象可謂口口相傳。

那麼,當時是從哪裏傳出來這種傳言呢?那自然是我們大洋彼岸的老對手,世界上的老攪屎棍子阿美麗卡了。傳出這種傳言並非是因爲他們真的信,而是爲了商業去考慮。

1993年12月26日,《紐約時報》曾刊登一篇文章,勸阻人們放棄瘋狂的聖誕購物,以迎接馬上到來的新年。爲了給世紀之末做好商業上的準備,文章開頭寫道:“千禧年自是有錢可賺……×999年時,市場陰鬱的氣氛蔓延。大肆宣揚末日論的人或許是沒有感知到大衆營銷策略的到來。”

千禧年的商業熱潮已開足馬力:立場堅定的基督教末日論小團體、勤勤懇懇外出賺錢的普羅大衆,報紙、筆記本,一反主流的新世紀水果蛋糕,還有日常不可或缺的咖啡杯和T恤,這個時代的方方面面都受到了商業熱潮的影響。

這篇文章甚至還提到了一家諮詢公司,其成立的目的便是爲了幫助他人在千禧年中分上一杯羹。由此,我們或許正目睹一種曲折循環盈利模式的誕生,這種模式可稱爲“投X倒X”。

在商業投機情緒趨熱的大環境下,無數想要賺錢的人在尋求着賺錢的點子,而此類“投X倒X”的人則向遍尋點子而不得的人兜售建議,進而牟取暴利。

儘管離世紀之交尚有幾年時間,但這場鼓動卻讓世界比以往任何時候都激烈,主要的兩個原因顯而易見。

第一,我們身處的時代混亂不堪,迅速發展的新聞業爲這荒謬又頻繁出現到令人作嘔的辯論提供了許多機會。我們不正是因爲總是關注此類雞毛蒜皮之事,進而忽略了真正應當關注的問題嗎?

第二,於此時而言世紀之交,確實可稱得上是件頭等大事。這可是“千禧年”,對於人類而言無疑是重大且絕無僅有的宏景。

然後藉由那個早已存在的辯論:

一個世紀的結束點到底是何時?是以數字99結尾的年份?還是以數字00結尾的年份?

這種辯論加以末日論,把這股投X倒X風潮吹上浪尖。

現實

這些辯論和末日論所催生的東西是無數的陰謀論(千年蟲、諾查丹瑪斯),以及像《黑客帝國》、《鈴音》這類作品,它們拿着拉康和鮑德里亞的基礎哲學,去追探後現代主義中“象徵界”對“實在界”的覆蓋與篡改。它們狂熱消費的,已非物品本身,而是其符號。

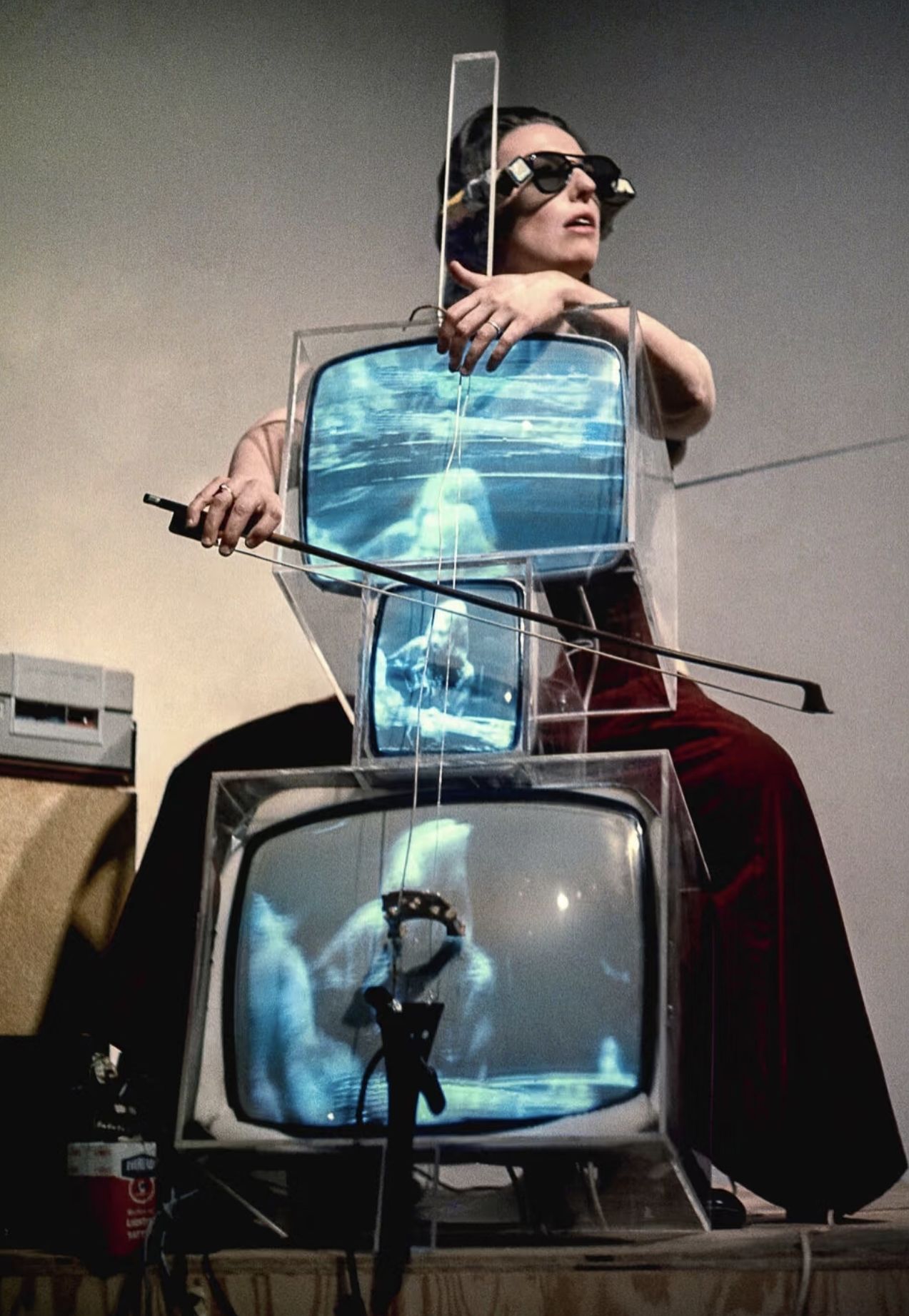

千禧年,正是這個符號漩渦的中心。甚至還牽涉到幻想、心靈遨遊的文化技巧,包括神祕學的那些摻雜了推斷、幻想、神遊等各種發揮想象力的行徑。

而除了普通的論點,世界上還出現了諸如OM和WHEEL這種弱智組織幹弱智事。那個時候社會動盪、國家動盪,泡沫經濟的衝擊在整個亞洲都是刻薄的。全世界的狀態也都很嚴肅,千禧年末日傳說又是傳了無數年的預言,在那種高壓狀態下,人們的內心是惶恐的。在這種錯位下,催生出的惡果是將科技的語法與末日的神學粗暴拼接,試圖在一個意義混雜的世界裏,強行完成最後的“復魅”。

就我父親所言,1999年那年人心惶惶,傳說只有點白蠟燭才能躲過一劫,當時各種白蠟燭都可以買到脫銷,除了白蠟燭之外還有各種莫名其妙的玩意兒,就像是與華爾街爲應對千年蟲危機而投入的數千億美元,在集體心理的層面上,產生了詭異的同頻共振。它們都是面對一個不確定的、被預言所標記的未來時,所採取的贖買與防禦儀式。

各種各樣規避末日的傳聞層出不窮,詐財也是在那個時候出現了空前飛漲。反正也是那種老一套,事先用曖昧的詞語拼湊成詩句,一旦有什麼事情發生,就找來意思相似的詩句,說那件事早就被預言了。

因此,千禧年前後的我們,生活在一個意識的斷裂帶上。一邊是個人記憶中由“夢核”美學封存的、充滿質感的幻想童年;另一邊則是被全球性媒體敘事所渲染的、充滿末世焦慮的集體妄想。而所謂的現實,正是這片兩者交戰、彼此滲透的地帶。

就和沙漠一樣,陸地的景觀也有種絕對的意味。只不過這裏的沙漠是綠色的,水分充足,而且沒有風光,沒有隆起,沒有曲線。大地是平的,人們在做什麼都一覽無餘,這種完全的可見性也反映在他們的行爲上。

相較於當下,千禧文化誠然是“落後的新潮”,但這並不妨礙千禧年是最富含人文氣息的時代。對於一個時代而言,當它徹底結束的時候,人們便會在回憶中將其美化。

但最終,那個被無數人或期待或恐懼的“末日”並未降臨,但它以另一種方式實現了,隨着人類歷史的自發,我們見識到了世界的多面性、階級與階級間的參差,我們變得比原來更博聞多識了,卻再也不會像從前那樣,因爲堅信自己和未來而拼命去努力,我們開始明白了不是所有的努力都有回報,事與願違纔是人生常態。我們親手終結了一個對現實抱有單純信念的時代,並永久地住進了一個由我們自己創造的、真假難辨的壯麗傳說裏。

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com