沒錯,下面是引文

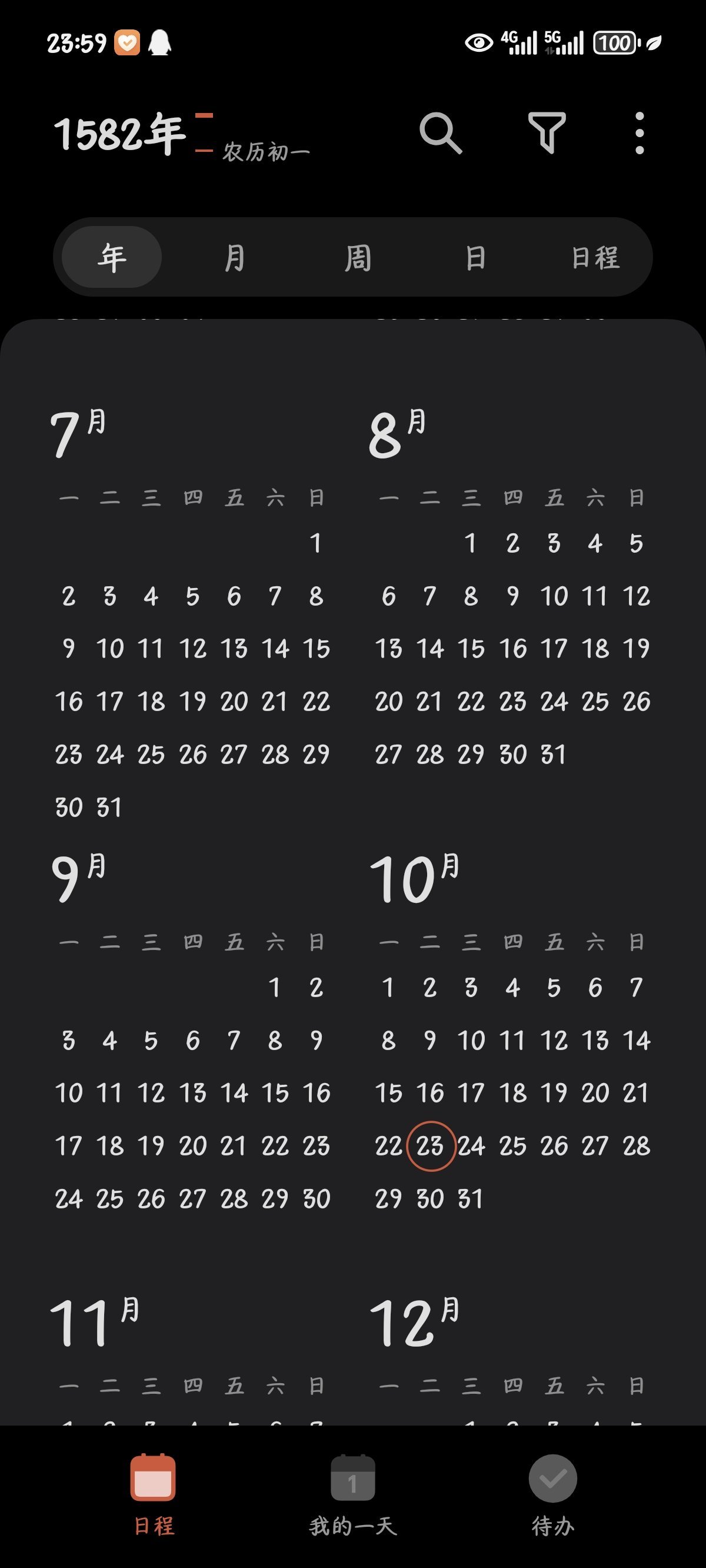

如果你翻到歷史日曆的 1582 年 10 月,會發現10 月 4 日之後直接跳到了 10 月 15 日,中間 10 天 憑空消失。

這並非時空錯亂,而是當時歐洲通用的儒略曆(就是陽曆,也就是現在的公曆)以地球繞太陽公轉週期爲基準,

但每 128 年就會產生 1 天誤差,到 16 世紀時累計誤差已達 10 天,最終只能用 暴力刪除 10 天 的方式修正,並改用現行的格里曆(就是現在的公元紀年法)。

反觀中國農曆,卻從不需要這樣的 一刀切。作爲世界上罕見的 陰陽合曆,它將陰曆(觀月)與陽曆(觀日)的優勢結合,百年誤差不到 29 分鐘,精準度足以讓現代人稱奇。

這種精準並非偶然,而是古人仰望星空千年,用智慧編織的 宇宙算法。

這是區分

要理解農曆,首先要分清三個核心概念:陰曆、陽曆與農曆的區別

陰曆,跟着月亮走

陰曆以 朔望月(上過初中的都知道,月亮圓缺週期)爲基礎:月亮繞地球一週約 27.32 天,但從地球視角看,月相從 朔(完全看不到月亮,即初一)到 望(滿月,即十五)再到下一個 朔,週期約 29.53 天,這就是 朔望月。

爲了讓日期取整,農曆月便在 29 天(小月)和 30 天(大月)之間 左右橫跳 —— 這也是爲什麼除夕有時是臘月三十,有時是臘月二十九:若臘月恰逢 29 天的小月,大年三十 自然就消失了。

陽曆,跟着太陽走

陽曆以 迴歸年(地球繞太陽公轉週期)爲基準,一圈約 365.25 天,反映四季更迭規律。

但問題來了,12 個朔望月僅約 354 天,比迴歸年短 11 天左右。若只按陰曆算,16 年後春節就會跑到夏天,完全違背季節規律。

閏月,調和陰陽

爲解決 月短年長 的矛盾,古人發明了 閏月:每 19 年設置 7 個閏月,通過 隔幾年塞一個月 的方式,補齊與迴歸年的差距。

但閏月並非隨便加,而是有嚴格規則 —— 依據二十四節氣中的 中氣,若某個農曆月只有 節令,沒有 中氣,就定爲前一個月的閏月。比如 2025 年閏六月,整個月只有節令 立秋,沒有中氣,便成了 閏六月。

閏月扎猹的閏土

正是這套規則,讓農曆始終保持 正月到三月爲春,四月到六月爲夏 的季節對應,既滿足了古人 觀月過節 的需求,又能精準指導農業生產。

二十四節氣

若說閏月是農曆的 平衡器,那二十四節氣就是農曆的 精準核心。

它並非按月亮週期劃分,而是依據太陽在黃道上的 24 個固定位置(每 15° 一個),精準對應氣候、物候變化 —— 春雨驚春清谷天,夏滿芒夏暑相連,秋處露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒,這句節氣歌不僅是古人的生活指南,更是世界上最早的 氣候預報系統。

二十四節氣的厲害之處在於,它讓農曆跳出了單純 觀月 的侷限,裝上了 太陽導航儀,比如清明總是在公曆 4 月 4-6 日之間,冬至必在 12 月 21-23 日,無論閏月如何調整,節氣與季節的對應始終絲毫不差。

也正因如此,農曆成爲世界上唯一同時反映太陽、月亮運行規律的歷法,被聯合國教科文組織列入 人類非物質文化遺產代表作名錄。

從欽天監到紫金山天文臺

農曆的精準,離不開歷代 推算者 的心血。古代負責曆法編算的是 欽天監,官員們需夜觀星象、演算數據,一旦曆法出錯,甚至可能 賭上九族 —— 足見古人對曆法精準度的重視。

如今,農曆的推算責任交到了中國科學院紫金山天文臺手中。

這座被譽爲 中國現代天文學搖籃 的機構,不僅延續了欽天監的嚴謹,更用現代天文技術完善曆法:2017 年頒佈的 農曆的編算和頒行,明確了 從農曆十一月到下一個農曆十一月間,若有 13 個農曆月則置閏,取首個無中氣月爲閏月 的規則,讓農曆推算有了統一標準。

更值得驕傲的是,這套 中國標準 不僅適用於國內,東亞、東南亞等使用農曆的國家(如韓國、越南),其農曆推算也需以紫金山天文臺的數據爲依據 —— 中國農曆,早已成爲影響亞洲的 時間基準。

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com

![[Steam新品節]100多款遊戲Demo免費暢玩,來看看有你喜歡的嗎~](https://imgheybox1.max-c.com/web/bbs/2025/10/13/bbe6eb912f41d14c0448495db5c5a479.png?imageMogr2/auto-orient/ignore-error/1/format/jpg/thumbnail/398x679%3E)