最近几个月啊,lz是深陷电子ed苦欸,曾经俩周能打200h的游戏,到现在打开steam就只挂个小红车,唉唉唉,买了新游戏打开俩分钟就继续歇了。好难受,好难受哇╯﹏╰,于是在网上看了不少关于这方面的讲解,但是我发现没几个能讲到点子上的。唉,这不,lz也是个很能胡思乱想的人,就来自己解析解析这究竟怎么个事?

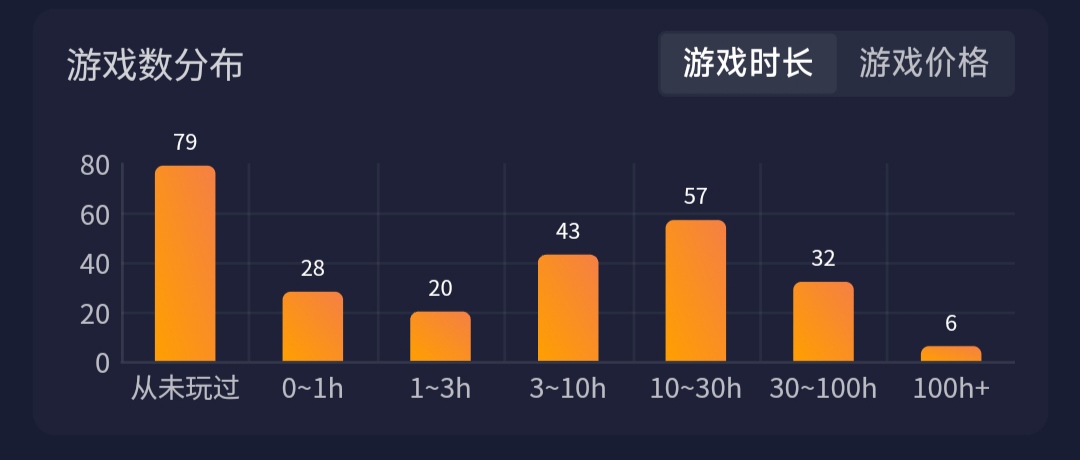

没玩的游戏越多反倒更是不想玩了QAQ

“电子ed”绝非只是一个关于兴趣缺失的轻巧网络梗,而是现代人生存状态的一个尖锐症候。先别急着说我夸大其词嗷,我如果再说个结论:电子ed其实是正确的,不该乱听别人推荐什么游戏去“医治”,“电子ed”或许是标志着你从一名“消费者”重新回归为“玩家”的临界点。那你不得笑掉大牙?诶诶诶,我将从以下几点来给你好好讲一讲,会尽量写得容易理解的啦。

休闲的工作化

当你感到上线像上班,这并非错觉,而是真实的设计意图。游戏,本应是工作的反面,是纯粹的玩乐的,现代3A游戏的设计逻辑却越来越像一份“第二班工作”。庞大的开放世界(需要“打卡”)、复杂的技能树(需要“提升”)、日常任务与赛季通行证(需要“kpi”)。我们不是在玩,而是在“高效地消费内容”、“管理游戏资产”。乐趣被异化为了“效率”和“完成度”。(我们追求100%完成度、全成就、效率最大化,将游戏体验异化为了一份需要优化的数据表)

身份的异化

数字分发平台(Steam, Epic)创造了“游戏仓库”的概念。我们成了自己游戏库的管理员。每次打折促销都在增加我们的管理负担。“买游戏”的消费快感,远远超过了“玩游戏”的操作快感。我们从一个玩家,异化为了一个数字内容的囤积者。“电子ed”是对这种“无意义之举”的疲惫与反抗。

“快时间”的时代

如今,在社交媒体、短视频和算法推荐的主导下,我们的时间感被碎片化了,我们的注意力被训练得只能维持短短几分钟。一款需要投入数十小时才能领略其精髓的RPG游戏,是一种“慢媒介”。而已经被短视频这样的“快媒介”重塑大脑,已经很难再进入那种缓慢、沉浸的心流状态。不是游戏不好玩了,而是我们根本“不会玩”了。我们失去了延迟满足的能力,渴望即时的、高强度的反馈。“电子ed”是“慢媒介”在“快时代”中的必然溃败。

文化饱和与叙事的衰竭

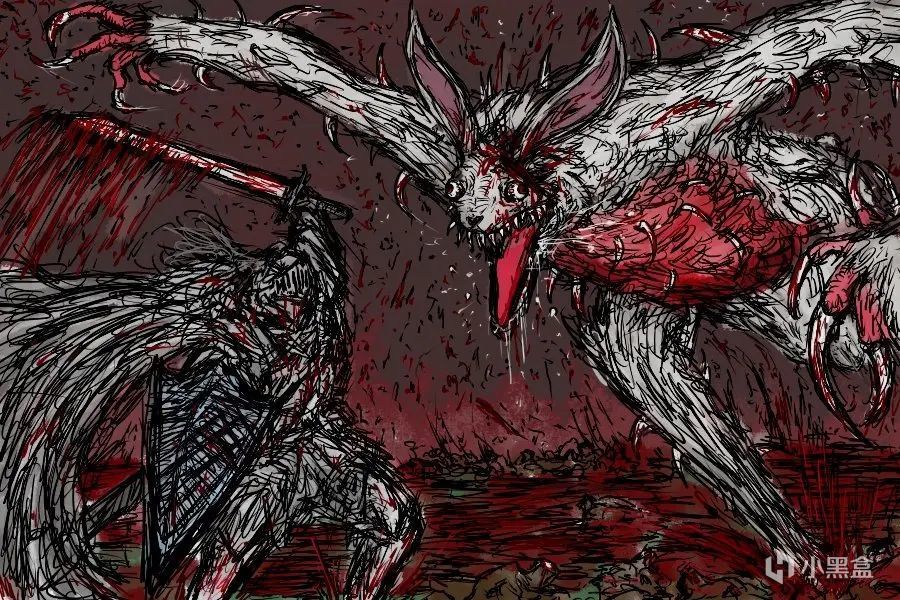

BLACK SOULS

我们处在一个“文化饱和”的时代。所有的故事似乎都已被讲完,所有的玩法似乎都已被发明。创新的边际效应递减,游戏产业走向工业化量产,很多3A大作是:“更漂亮的画面、更庞大的地图、更复杂的系统”这样个排列组合,但在核心体验上难以带来真正的颠覆性惊喜。对于阅历丰富的老玩家来说,很容易产生“这一切我都见过”的既视感和审美疲劳。

让-弗朗索瓦·利奥塔所说的“宏大叙事”(进步、解放、英雄主义)的消亡,在游戏界同样发生。当我们不再轻易相信“拯救世界”的童话,那些传统的游戏叙事动机就显得苍白无力。这种文化上的“虚无”与“倦怠”,同样在侵蚀着我们投入虚拟世界的原始动力。

精神分析

根据拉康的精神分析理论,人的欲望是由“他者”来中介和定义的。我们想要什么,常常是由社会、广告、他人告诉我们该要什么。

游戏媒体、评测机构、社交媒体上的好友,共同构成了一个“大他者”。它不断地告诉我们:“这款神作你必须玩!”“这个折扣不买就亏了!”“这个神剧情你必须体验!”。 我们的欲望不再是内在自发的“我想玩”,而是被大他者塑造的“我应该玩”。当你因为“应该”而去玩时,玩本身就带上了一种“绩效”的性质——你在完成他者的期待。“电子ed”是主体对这种被植入的、虚假的欲望的拒斥,是真实自我对符号性命令的一种“罢工”。

gogh: 虚拟形象与专注(咱挂这个的时候一般就在睡觉...)

再讲点复杂的

这是最深刻的哲学层面。萨特说“人是被判定为自由的”,这意味着自由带来的是巨大的责任和焦虑。

选择带来无尽的焦虑。在过去,娱乐选择有限,我们更容易满足,而现在,我们拥有近乎无限的选择自由(成千上万的游戏、电影、短视频)。这种绝对的自由没有带来绝对的快乐,反而带来了选择焦虑、机会成本焦虑和“错失恐惧”。

更可怕的是,当我们拥有了自由选择的游戏时间,却无法享受它时,我们会产生一种二次焦虑:“我的自由被浪费了”,“我是不是有问题?”。这种对“未能正确使用自由”的焦虑,其实比没有自由更折磨人。

最后解构一下玩家 与 游戏的关系

得先明白,在传统的认知中,玩家是“主体”,是拥有绝对能动性、充满欲望的“玩”的行为发出者;游戏是“客体”,是被动的、等待被探索和征服的对象。

庞大的游戏库、无穷无尽的打折促销、媒体的高分评价、社区的狂热讨论……使这些游戏不再是被动的“客体”,它们构成了一个巨大的、压迫性的“场”。游戏不再是等待被宠幸的妃子。“你必须玩我!”“我得了高分!”“你买了我为什么不玩?”“不玩我就亏了!”。

玩家成为“被要求者”,于是,玩家从“玩”的主体,异化为了“必须消费、必须体验、必须完成”的客体。玩的行为不再源于内在纯粹的欲望,而是对外部期望(消费主义、社群认同)的回应和负担。(我们消费的可能已不是游戏的原本使用价值)“玩”本身被异化了。此时,不是主体对客体失去了欲望,而是客体(及其背后的整个系统)对主体形成了压抑,导致主体的“欲望”被扭曲。

van游戏啊van游戏............

回到问题:“电子ed,是玩家们的失败,还是数字资本的合谋?” 它是数字资本合谋下所期望达到的“玩家状态”(持续消费但不必深度投入),但同时,它也是玩家主体性对这种状态的无意识反抗和疲惫信号,它不是失败,是觉醒的开始。

我们到底该怎么样去应对?

重构对“游戏库”的认知。

记住游戏库不是待办清单,而是一个图书馆,你不会因为没读完图书馆里的每一本书而焦虑。它的存在是为了当你想读某类书时,你知道那里有。买游戏的行为,只是视为对开发者的“赞助”。

刻意练习“慢下来”

对抗“快时间”需要刻意练习。尝试选择一些公认的“慢游戏”(某种田游戏那样的),强制自己不带任何功利目的,只是进去“待”半个小时,感受其中的氛围,而不是追求进度。

钓钓垃圾...........

寻找“玩”的真实体验

偶尔回归一些简单的、纯粹的游戏形式。或许是和老朋友打两局合作游戏,或许是打开一个老旧的、让你感到快乐的游戏回味一下,哪怕是脱离数字游戏,去进行一些现实的、身体性的玩乐。

接受“不玩”的状态

“电子ed”是身体和大脑在告诉你它需要别的养分。不妨就放下,去读书、看电影、运动,或者干脆发呆。当你真正感到无聊时,内在真实的欲望才会重新浮现。允许自己“不玩”,是治疗电子ed的关键的一步。

最后,让我送给看到这的你一段话

去浪费时间吧。

不要带着任何目的,允许自己打开一个游戏,玩十分钟就退出并且毫无负罪感。允许自己买游戏就是为了拥有,就是不玩。允许自己一个下午就在Steam里翻来翻去最后什么都没干。

当你主动地、心安理得地“浪费”它时,你反而重新掌控了它。去重新定义什么是“玩”,什么才是“生活”。

更多游戏资讯请关注:电玩帮游戏资讯专区

电玩帮图文攻略 www.vgover.com