之前写了一期汉语中的外来词,如下:

有人建议再写一期中文输出到外国的词,于是就有了本期内容。

下面是一些你可能不知道(或者知道)的出自中文的英文表达:

taikonaut(太空人)

前半部分“taikon”来自“太空”的汉语拼音,后半部分词尾“naut”则代表职业身份,拼起来形成这个词。”

事实上,美国、俄罗斯和中国航天员都有特定的英语称呼。美国或其他国家的航天员名称一般是“astronauts”,俄罗斯(或苏联)航天员被称为“cosmonauts”,这个词源自于俄语中的“宇宙”一词。

其实,早在1998年,taikonaut一词已被牛津词典正式收录。商务印书馆英语编辑室主任马浩岚接受澎湃新闻采访时表示,“taikonaut”在英语世界已经是普遍使用的词汇,但这个词在国内学英语的人群中,并不是很普及。

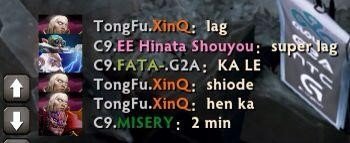

ka le(卡了)

对的,这里说的就是“卡了”。

ka la或kale,源自刀塔。中国玩家因为输入拼音比文字更方便,于是“kale”就会代替“卡了”成为解释网络卡顿的交流符号。因为中国玩家在刀塔的强大影响力,久而久之,国外选手和玩家们也逐渐了解并开始使用kale,之前通用词是“lag”。该含义仅在刀塔通用,其他场合用的人不多。

顺便,kale原义是羽衣甘蓝。

silk(丝绸)

大约1300年,“silke”一词出现,源自古英语 seoloc 或 sioloc,意为“丝绸、丝织布”,来自拉丁语 sericum,复数为 serica,意为“丝质的衣物,丝织品”,字面意思是“塞里斯的产品”,为 Sericus(塞里斯的)一词的中性形式,而 Sericus 来自希腊语 Serikos,意为“塞里斯的,与塞里斯人有关的”,指的是亚洲的一个东方民族,希腊人从他们那里获得丝绸。

他们的地区描述模糊,但似乎对应于从西北方向进入的中国北部地区。 西方的蚕丝养殖始于公元552年,当时拜占庭帝国的特工伪装成和尚,从中国偷运蚕和桑叶出境。

据比较,中文“丝”(si),满语“sirghe”,蒙古语“sirkek”也与此相关,而希腊语中的“塞里斯人”这个名称可能是通过蒙古语转译的中文“丝”字,但这一点尚不确定。

kung fu(功夫)

法国传教士钱德明于1779年首次向西方介绍了中国的“功夫”,并在著作中将“功夫”译作法语“Cong-fou”,含义是“一种道家医学治疗体系”。

英国传教士师惟善于1869年开创性地使用了流行至今的“Kung fu”一词,并在中国武术语境下论述了“Kung fu”的内涵,认为“Kung fu”是中国道士、僧侣练习的一种以强身健体为目的的规范性健身操;英国传教士德贞于1870年至1895年间系统阐释了其对“Kung fu”的理解,认为“Kung fu”是中国道教的一种内家功法。

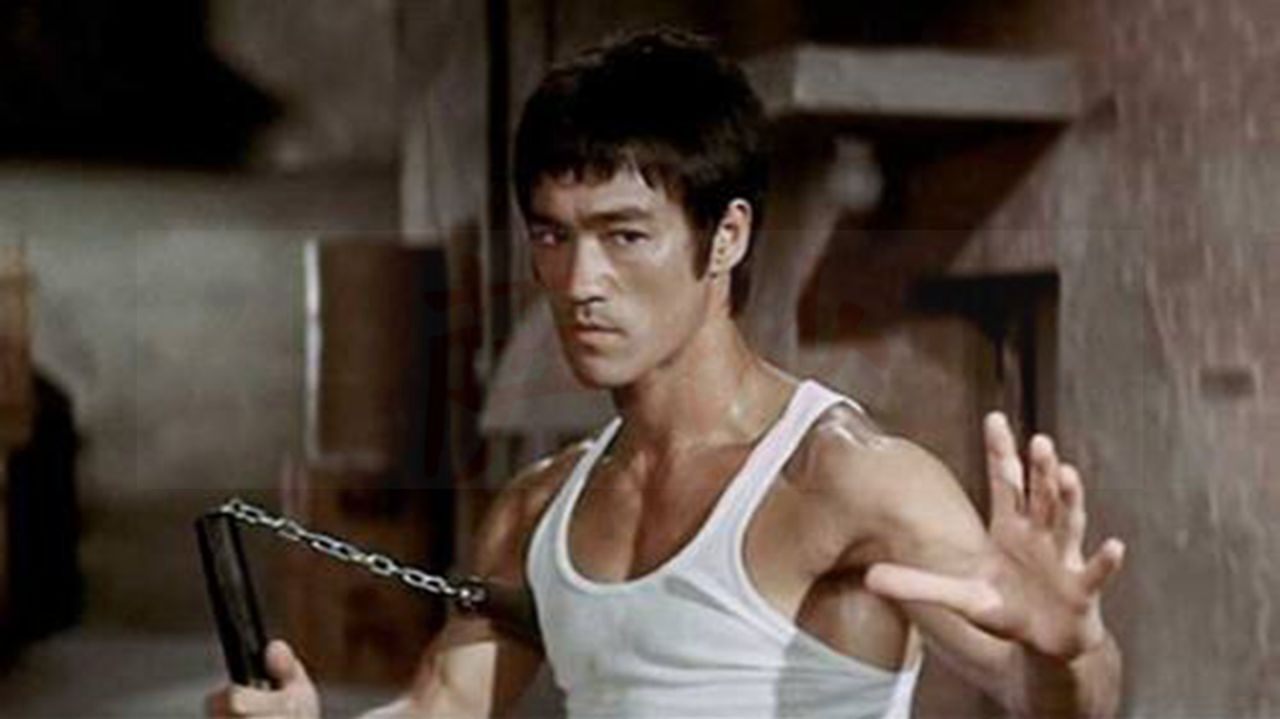

至1920年,英文纸媒已普遍将“Kung fu”一词与“中国武术”划上等号。20世纪70年代初,李小龙通过功夫电影迅速提升了“Kung fu”一词的普及,1976年国际权威英语词典《牛津英语词典》正式收录“Kung fu”一词,使其获得了语言学意义上的合法地位。

sifu(师父/师傅)

shifu也可,sifu是粤语的音译,shifu是普通话的音译。

这个词主要通过武术领域进入英文世界。随着中国武术(尤其是功夫)在西方世界的传播和流行,特别是通过香港武打电影(如李小龙的电影)。

在英语中,它通常用于武术教师,尤其是太极拳和功夫,但也可以用来表示教授任何类型的行业、技能或人生课程的人。

有一款外国人制作的有关中国功夫的游戏就叫sifu,相当不错。

yin-yang(阴阳)

不难看出这来自汉语中的“阴阳”,当然,不是阴阳怪气的“阴阳”。

“阴”原意指背阳处、山之北、水之南,引申为黑暗、柔、寒、静、内、女性等属性;

“阳”原意指向阳处、山之南、水之北,引申为明亮、刚、热、动、外、男性等属性。

阴阳本为对立面,但古人认为它们是相互依存、此消彼长、动态平衡的关系,构成了宇宙万物的基本结构与变化机制

“yin-yang”作为外来词进入英语,大约出现在17世纪末至19世纪,据传是1850年,但真正广泛传播是在20世纪,尤其是在道家思想、中医、风水、武术等中国文化传播到西方之后。

add oil(加油)

“add oil” 最开始是香港的英文表达,用于对一个人的鼓励和支持。 源自 Gayau(或 Jiayou )加油,该表达是从粤语短语直译而来的。它起源于香港,常被讲双语的香港人使用。

据称,该词起源于1960年代澳门格兰披治大赛车的欢呼声。它用于表示更用力地踩下油门踏板,为汽车提供更多的速度和加速动力。这也是向油箱注入燃料的比喻。然后它被用作“万能欢呼”,专门用于普通话和粤语 。

2018年10月,由于它在英语使用者中很受欢迎,“Add oil!”被正式添加到牛津英语词典的在线版本中。该条目将其识别为香港英语,并验证该短语的用法可以追溯到 1964 年。

lose face(丢脸)

这个短语明确来自中文“丢脸”,在英语中也可以表达为“to suffer public disgrace”,即无法在公共场合露面。

最早出现在1835年,可见于1876年领事官员赫德爵士 (曾担任晚清海关总税务司达半个世纪)发表的一系列关于中国的文章中。

与此相对的就有了save face,挽回脸面。

oolong(乌龙茶)

乌龙茶是中国特有的一种茶类。随着茶叶贸易和茶文化向西方世界的传播,“oolong”作为这种特定茶的名称被直接音译到英文中。它保留了中文原有的发音,成为了全球茶饮市场上对这种半发酵茶的通用名称。

顺便,“乌龙球”是由英语的“OWN GOAL”一词音译而成的汉语词语,意为“自进本方球门的球”,香港球迷根据这个单词的发音,将其称为“乌龙球”。

Confucius(孔子)

这个名字是16世纪来华的西方传教士(尤其是意大利耶稣会士利玛窦)为了方便向西方介绍孔子及其思想而创造的。他们将孔子的姓“孔”(Kong)与尊称“夫子”(Fuzi)结合,并将其拉丁化为“Confucius”。这个拉丁化形式随后在欧洲和英语世界广为流传,成为了这位中国伟大哲学家的通用英文名。

儒家被翻译为Confucianism,孔子学说。

Long time no see(好久不见)

这个短句可能最先源自洋泾浜英语(为了与外国人交流而产生的一种半中半英,不中不英的特殊表达形式)。“long time no see” 在含义及语法结构上和普通话的“好久不见 ”完全一致。

但具体来源尚未明确。

在1900年由韦斯顿出版社出版、威廉·F·卓南所著的《翻山越岭三十一年》中,一位美洲土著和卓南对话时曾使用这个短语,因此也有说法是来自美洲土著。

进入20世纪,“long time no see”开始从一个蹩脚的英语短语演变为问候老熟人的标准方式;而现在,它已经是一个地地道道的英文俚语了。

————————————

大家也可以分享自己知道的来自中文的英语表达

以上内容部分存疑,如果有什么不合理之处或者意见请在评论区指出或私信

顺便说一下,本文不是ai,每一个都尽我所能地找资料查证过了

喜欢的家人们点个赞充个电 感恩😘

更多游戏资讯请关注:电玩帮游戏资讯专区

电玩帮图文攻略 www.vgover.com