十月初的國慶檔有多冷,十一月的電影院就會有多熱鬧,先是一度讓人們以爲被封殺的大尺度電影《涉過憤怒的江》突然定檔,又是甯浩攜手劉德華只爲正名的黑色幽默電影《紅毯先生》緊隨其後。

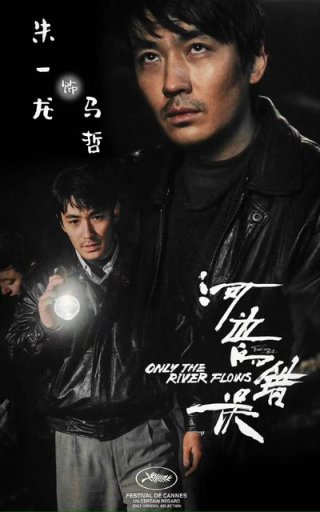

而開啓這場狂熱征途的,是在戛納電影節嶄露頭角,獲得“黃金電影”標籤的《河邊的錯誤》。

影片改編自餘華的短篇懸疑小說——《河邊的錯誤》,領頭人是這兩年正風生水起的朱一龍,與骨子裏帶點文藝的魏書君。

看過魏書君生涯電影的都知道,他的個人風格是很強烈的,大多數影片風評也較爲褒貶不一,即使有餘華的小說打底,藝術片的謎語人氛圍加洞悉人心的懸疑小說也不見得會摩擦出太大的火花。

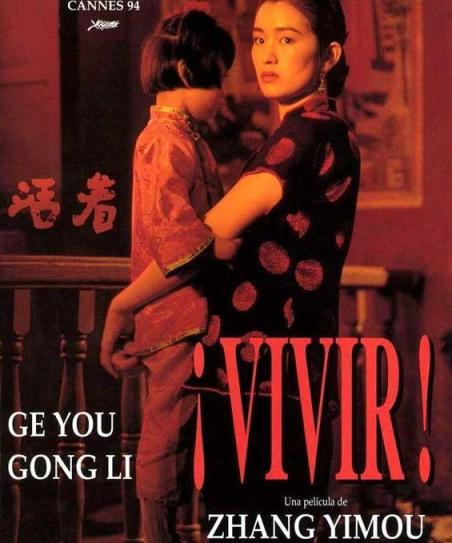

但《河邊的錯誤》還偏偏就像是爲魏書君量身定製的,就連餘華本人在看完後也是讚不絕口,要知道張藝謀的巔峯作品《活着》在當年也沒有被餘華這樣評價過。

“《活着》什麼都好,就是不像我的《活着》”,得以看出本片的改編含金量了。

《活着》

爲什麼《河邊的錯誤》能獲得餘華的高度認可呢?其實最重要的原因在於小說的改編難度太大了,早前的著名導演陸小雅就曾買過這部小說的版權,東看西看硬是無從下手,結果便是擱置多年,即使後來有些許的製片公司找上門來,也都石沉大海了。

也因此魏書均如同餘華的知音一樣,能夠讓餘華親自動身到下線的宣傳活動裏,一而再再而三的強調他的創作觀念,那便是把空間留給讀者,讓讀者試圖掌握作品的世界。

回到影片本身,由於是改編作品的緣故,魏書均這次極力的掩蓋了自己的風格,爲了還原出小說那種模糊迷幻的氛圍與沉重壓抑的主旨,畫面拍攝幾乎全程採用16mm的膠片拍攝,所以觀衆能從鏡頭中切身的感受到失焦的迷離,不知所措、似有似無的迷茫。

陰冷色調的畫面與細雨綿綿的小鎮相得益彰,時刻以精神不振的潮溼貫穿視聽,比起張藝謀用顏色抽離電影表達寓意的技法,《河邊的錯誤》更希望觀衆全身心投入進電影的情緒當中,具體還表現在雨水縈繞的天空、演員焦黃溼漉的臉龐、褐色的鬆軟泥土、以及無處不在的香菸瀰漫。

這也是我最喜歡本片的原因,沒有如《消失的她》一樣過度濫用聲光慢鏡頭塑造氛圍,而是僅靠符合影片定位的調色與調度、服道化的成熟,便還原出了厚重的歷史顆粒感。

朱一龍根據餘華照片找到的角色靈感

富有文學性質的固定機位鏡頭是本片的一大看點,在很多時候它充當的是身爲觀衆的偷窺者;是風雨如晦的窗戶內客觀視角的敘述;是乾脆利落的一次性利用,塞滿大大小小的細節。

事實上影片似乎在追求閱讀的質感,而非電影的紀實,一切都圍繞原作周旋,它依然是需要仔細“觀看”才能發覺的“話裏有話”,遊走於現實與夢境的邊緣,沒有喧賓奪主的口號,沒有拷打人性的追問,更沒有犀利的言語指向,就像餘華的小說一樣,以最輕描淡寫的文字,品最難理解的情感。

所以平鋪直敘還帶點寡淡如水的敘事會讓很多人誤以爲是流水賬翻篇的味同嚼蠟,但實際上沒有人會去懷疑神神叨叨的懸念,都在短短的一個一個半小時內,細胞跳躍的看完了全程。

直到最後也不會質疑電影的質量,圖一樂的人只會破口大罵“講了個啥!”,心懷不解的觀衆悄咪咪打開了手機搜索解析,這才微微理解了那些不明真相的用意,隨後腦中依然在不斷重複着、湧現着“故作深沉”的鏡頭,《河邊的錯誤》是一個半小時,也是無數的“一個半小時”,它帶給你的印象足夠深刻,以至於你會去了解那“一個半小時”的原著,以及未來某一天再度重溫的“一個半小時。”

說來,“一千個讀者是一千個哈姆雷特”的名言可能是最適合本片的讚譽。

拿影片中一個電影院被改造成主角馬哲工作室的畫面舉例,警察在施工,電影二字被拆解落下,隨即不久後其中一個嫌疑人跳樓自殺。

此時電影二字可以直白的理解爲“中國電影的隕落”,或者是在“審查”機構下被四分五裂的中國電影,也可以是後來嫌疑人跳樓的預警,不論是哪一種說法都是在暗示諷刺某種現象,在一個半小時內,電影裏這種細節可以說比比皆是,幾乎沒有任何無意義的鏡頭出現,所以“過度解讀”的上限就被導演發揮的非常可怖,甚至連他本人都知道原著本就不長,所以更要在較短的時間內,夾雜更多的意識流喻言。

可以說魏書均讀懂了《河邊的錯誤》,更讀懂了餘華。

河邊的錯誤到底錯在哪呢?沒人知道,其實它就是一個帶點偏執的案件,是一個寓意時代裹挾的無奈之舉,是荒誕的執着中,逐漸被真相腐化的“偵探”。

這讓我想起我後排那兩個“素質有待提高”的觀衆,他們一直在談論誰是兇手,就與主角馬哲一樣瘋魔似的追求真理,結果最後他們什麼都沒收穫到,只是留下了一句“垃圾電影”,可能他們自己都沒有意識到觀看完了全程,吸引他們的是那手到擒來、近在咫尺的真相嗎?

所有的命題背後都存在着另外一個命題,所有的真相背後都是主觀的附加條件,是創作者自我意識的見解,是被“處女”矇蔽雙眼的自淫,而《河邊的錯誤》推翻了推理的準確性,拋出了一個永恆的哲學命題,就像本片的宣傳語。

“千人千面。”

——接下來將是影片解析環節,建議各位觀影過後再從本文解答疑惑。

其實影片的暗線非常多,變態嗜好是一方面,時代殺人是一方面,凝視深淵墜入深淵又是一方面。

我們不妨先從本片最大的懸念入手——誰是兇手?

如果從明線上解答,很簡單是瘋子,那一段蒙太奇的類《殺人回憶》長鏡頭跟拍,展現了瘋子視角的詭異現象,更是被害人與兇手之間複雜糾纏的動機。

老太太將趕鴨杆遞給了瘋子並詭異的跪下,求他像趕鴨子一樣抽她的屁股,結合馬哲在被害人屋子裏揮釣魚竿的畫面可以得知,老太太有先天性的sm傾向,再以小說背景爲基石,她的丈夫曾多次對她實施家暴,但老太太不光沒有新生怨恨,反而對這種身體上的疼痛產生了依戀,也因此在丈夫死後只能把戀夫情節寄託到瘋子的身上,不斷懇求他虐待。

瘋子視角

瘋子很是單純,在一次又一次的鞭策中他察覺到了病痛能讓老太太愉悅,直到日積月累後的一次河邊相約,便將趕鴨杆換成了砍刀,殺死了老太太,這也是爲什麼老太太會在死前說“可惜只能死一次”。

老太太死後瘋子只能常到河邊一人發呆,他一直被村裏的小孩砸石頭卻總是笑容依舊,因爲瘋子知道那是人們表達愉悅的方式,就像老太太一樣,暴力的行爲卻有着溫暖的理由。

於是常在河邊密會的詩歌秀才——宏則錯誤的出現在了河邊。

他與女友間有着不由分說的祕密,一段錯誤的關係促成了錯誤的相遇,宏那天沒有等到女友卻等來了前來河邊閒逛的瘋子,爲了讓愁苦的宏開心起來,瘋子像對待奶奶一樣殺死了宏。

至於可憐的於亮則是在半瘋的狀態下自殺了,只因不想讓他人發現自己是異裝癖,被誤判“流氓”罪行的過往讓他對警察不再信任,澄清後人們的流言蜚語卻依然不停,他已然被打上了標籤,更不再相信“人類”。

而馬哲追尋真相的腳步無疑爲於亮宣判了死刑,所以他報復性的戴上了假髮,贈予了馬哲虛僞的“救死扶傷”旗幟(這裏仔細看會因角度的不同變“致死負傷”),在馬哲上車前跳樓死在他的車上,也呼應了前文電影二字的掉落。

孩子的惡意往往是出於純真的懵懂,即使在最後一刻他也在興奮自己找到了兇手而大肆嘲諷。

“原來是你啊瘋子!我就說見過你!”

而瘋子則毫無保留的像之前孩子們對他的交流方式一樣”問好“,只不過是更大的石頭。

這便是本篇案件的真相,簡簡單單甚至還帶點無厘頭,但是影片的重點真的在案件身上嗎?

我想並不是的,《河邊的錯誤》有一半的時間在表現男主馬哲的心理變化,馬哲這個角色的定位就像是《踏雪尋梅》中郭富城飾演的的警察,只不過本片更注重偵探的動機與變化,而非死者與兇手間的糾葛。

首先需要明確的一點,我並不認爲馬哲是個瘋子,即使導演用了各種蒙太奇意識流來展現馬哲瘋的一部分,電影結尾浴缸內玩水的孩童,也確實與開頭瘋子在河邊玩石頭的景象一模一樣,但意識流之所以是意識流那便是不會把真相付諸於表面,而一半的時間都在表現“瘋”的概念有點過於主觀臆斷了,明擺着把瘋抬到明面上。

所以我的猜測是馬哲有着更深層次的哲學內涵,即馬哲內心世界與世界表象的衝突。

餘華曾說過“馬哲這個角色在社會上比比皆是。”

他是一個被社會所荼毒的人。

馬哲從頭到尾都對真相留有執念,例如在抓到瘋子後認爲沒那麼簡單,他還要知道瘋子的動機,以及爲什麼剛好瘋子就會出現在那個時間點,於是他發瘋似地不顧上級勸阻自行調查,但另一方面又受困於家庭經濟問題而苦惱於養家餬口,但真正矛盾的地方在於他消失的“三等功記憶”。

一個敢公然違抗上級命令,不屑於拍上級馬屁與隊長打乒乓球都不留餘地的人,怎麼可能獲得嘉獎呢?

所以從勳章到女友再到自己的朋友,沒有一個人記得他得過三等功。

而這個案件人們離奇的死亡就更奇怪了 ,老太太的死相在他人看來極其殘忍,可老太太本人其實是含笑入泉的,這是她所期望的結局,宏明知這是一段不可能會有結果的地下戀情,他卻每次都按時準點的去往河邊,許亮服藥自盡是因爲害怕異裝癖暴露,但卻陰差陽錯的被馬哲救了回來,從而對他產生了一種複雜的情感。

老太太本可以成爲最後一個死者,卻因爲馬哲對於真相的依戀而接連葬送了多個人的生命,或許繼續追查案件是錯的,救活許亮也是個錯誤,這是馬哲對於世界的疑惑不解所誕生的矛盾。

換言之,馬哲是不是瘋子並不重要,重要的是他與這個世界格格不入,瘋子只是個象徵,他向瘋子開槍的那四顆子彈實際上分別射向了四個受害者,他們都是一羣不被世界所認可的怪異人羣。

更具象的一點在於馬哲與妻子間的分歧,在那個思想守舊的年代,馬哲竟然能爲孩子將來的幸福着想而拒接生下帶有智商問題的孩童,妻子則極力通過“母愛”來解釋包裝自己自私的行爲,他們間的爭執就像馬哲反抗自己是瘋子意志的具象化。

直到他後來接受了這荒誕的社會矛盾,是不允許人們有人慾的歷史車輪,是不被人們所理解的個體,是雨水小鎮中微不足道的淚滴。

他們都是錯誤河流的一份子,馬哲只不過是代替司法體系,開出了那殺死倫理慾望的子彈。

那個年代,老年人被自己的性慾殺死了,詩人被老師與學生的私情殺死了,青年人被性別殺死了,小孩子被純真的“惡“殺死了,其實歸根到底他們的私慾沒有影響任何人,但一旦他們站出來,就會處於道德高地的最下峯。

最終馬哲迴歸了那看似真摯的集體主義懷抱,在全片唯一的暖色調下生兒育女,他真的拿到了三等功,也接受了妻子的想法——真相併不重要,穩定性的裝傻,好過一人獨醉的清醒

當然千人千面,我的解讀不一定正確,這也是《河邊的錯誤》最成功的地方,也是餘華最拿手的地方。

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com