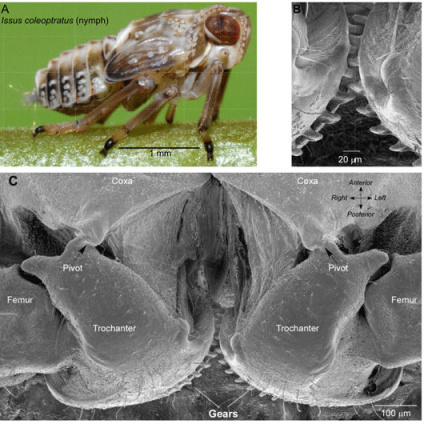

鞘翅瓢蠟蟬Issuscoleoptratus

這些看似不起眼的小蟲蟲,是目前人類在大自然中,唯一已知的自帶齒輪結構的生物。

這種幼蟲前後腿之間有一種半齒輪裝置,可以保持協同性,讓其跳躍距離能達到其自身體長的100餘倍。

鱷魚具有帶有齒輪狀突起的心臟瓣膜,但它們沒有齒輪狀功能。

分佈:

十分常見,分佈廣泛。在古北界西部、近東和北非找到都能夠找到它們的身影。

古北界:

全球生物地理區一級區劃六大界之一。由撒哈拉沙漠以北的非洲、歐洲大陸、中亞以及包括西伯利亞在內的亞洲大陸北部地區組成。

這些昆蟲棲息於在各種木本植物和常見落葉喬木的灌木或葉子上,以及混交林(森林邊緣和公園)中。

外貌:

是飛蝨屬,屬於半翅目Auchenorrhyncha亞目Fulgoromorpha。

只有一個相似的物種,I.muscaeformis,但這種物種更爲罕見。

可以達到5.5~7.0mm的長度。

主體顏色從淺棕色和橄欖色到接近黑色不等。有的部位呈綠色、黃色或褐色。

頭部和眼睛較小,前額的上三分之一通常是深棕色或者黑色,有着較淺色的斑點。

前胸背板較窄。翅膀很堅韌,通常有着顯眼的深棕色交叉脈絡。

有着性別二態性(俗話說的男女不同),雄性和雌性的前翅靜脈不同,雌性的遠端會逐漸消失,而雄性的將會逐漸突出。

覓食方面:

像半翅目(人們通常稱爲“蟲”或“真蟲”目)的大多數成員一樣,它們以用刺吸式口器吸取韌皮部汁液爲生。

它們以不同樹木的韌皮部爲食,例如椴樹種、櫟樹種、樺樹種和榆樹種等等。

習性:

一年只有一代。

5月~10月中旬可以找到成蟲。幼蟲經常在常春藤上越冬。

奇特的構造:

在鞘翅瓢蠟蟬若蟲的後腿齧合齒輪被發現之前,人們認爲只有人類可以製造並使用齒輪。

衆所周知,機械齒輪是在公元前300年左右,由居住在亞歷山大港的希臘機械師所發明的。

幾個世紀以來,這個簡單的概念已經成爲現代技術的基石,使各種機械和車輛成爲可能。

然而,一種被稱爲鞘翅瓢蠟蟬的3mm長的跳躍昆蟲,卻在這項發明上擊敗了我們(調侃)。

英國劍橋大學的一對生物學家MalcolmBurrows和GregorySutton發現:

鞘翅瓢蠟蟬的幼蟲可以跳出體長一百倍的距離。類比在人身上,就相當於一個一米八的人可以立定跳遠180米。

但是當動作如此迅速有力時,如果兩條腿的節奏稍有不同或者用力大小有差異,就會導致它們受力不均,而在空中翻轉。

人類立定跳遠時左右腿的發力其實是不同步的,力道也有細微差異。

爲了完成這一超高難度的“精準跳躍”,鞘翅瓢蠟蟬幼蟲的腿需要在30微秒內完成準備-彈射的動作,而據信,僅僅神經細胞是沒法做到這一點的。

所以它們究竟是如何做到這一點的呢?

後經研究發現,該物種的幼體有一個複雜的傳動系統,可以將它們的後腿鎖在一起,使兩個附肢在同一時刻旋轉,從而快速向前跳躍。

即:齒輪。

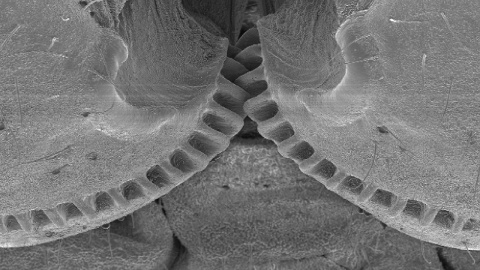

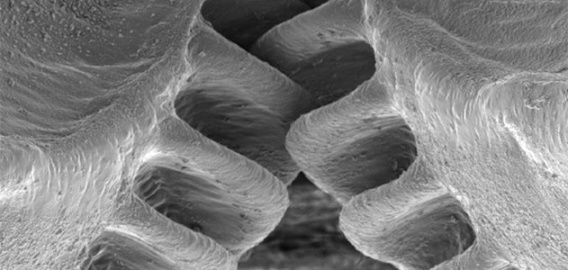

鞘翅瓢蠟蟬的幼蟲其實是利用齒輪同步腿部肌肉:通過三角形的“齒”互相齧合,使運動實現完全同步。

兩個齒輪的旋轉速度超過每分鐘3.3萬轉,而齒輪轉動的加速度更是可以達到700g,能瞬間把它們加速到每秒3.9米的速度。

這是也人類首次在動物身上,發現齒輪這種機械結構。

通俗講解:

該種的若蟲,在每條後腿的基部都有一個小的齒輪狀結構。這些“齒輪”相互齧合,在昆蟲跳躍時使腿保持同步,防止偏離跳躍方向。

每條腿都有一條400微米的錐形齒條,節圓半徑爲200微米,有10到12個完全互鎖的正齒輪齒。

這些“齒輪”,可以使它們的後腿保持同步,使該種昆蟲能夠在兩毫秒內,以近400g的加速度準確地沿直線跳躍。

齒輪結構僅在所有若蟲身上被發現。

在蛻變成成蟲之後,這些“齒輪”則會脫落。成蟲將採用不同的運動機制運動。

血肉苦弱,機械飛昇!加入光榮的進化吧。

絕對是維克托沒跑了哈哈哈哈。

我是奇怪的bot,我們下期再見~

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com