自戀與犧牲,抑鬱與愛——在《深海》之下對抗的兩面

今年春節檔上映的動畫電影《深海》觸動了許多人,在這個個人情緒問題日趨嚴重的時代,它帶來的無疑是一種真正的理解與力量。《深海》的故事並不複雜,相比故事內容,它的動人之處更在影片之外,或者說在閱讀之外。影片用色彩變化、背景音樂以及人物形象等等豐富而又不在閱讀視點中心的細節來呈現情緒變化,這無數的細節也許不易在電影之中被理解,卻會久久地影響着觀衆的心緒,之後回味,每想明白其中一點的設計與心思都會驚歎一次導演的用心。關於克服分離,關於抑鬱中的掙扎,導演給出了非常深刻且細膩的表達。

音樂中的分離、交融與改變

1838年克拉拉19歲,她收到了一份特別的情書——鋼琴小品集《童年情景》,彼時她與舒曼的戀愛還未取得父親的允許,這對戀人仍要忍受相思之苦。在兩人的通信中,克拉拉曾告訴舒曼“在你面前我好像個小孩子!”。可不是麼,兩人相差9歲,舒曼從她的孩童時期就伴在身旁,教她彈琴、陪她長大,回憶起“小孩子”克拉拉如今不在自己的身邊,於是舒曼寫下了這組曲子。組曲中的第七首《夢幻曲》最爲出名,它旋律簡單,和絃多變,重音跳脫出常規譜曲的習慣,聽上去如夢如幻。影片用它作爲“找媽媽”的配樂開啓故事,即從聽感上交代了主人公參宿的情緒狀態——懷念過去的美好,與愛的對象分離而又無能爲力。

弗洛姆在《愛的藝術》中講到,沒有被愛重新結合的分離意識是羞恥感的來源。同時,他也是負罪感和焦慮的來源。

參宿的夢境由小丑的死別開始,像曾經母親的離開一樣,焦慮促使她爲自己造夢,以此來試圖拒絕分離。當情緒能量無法投注於自己所愛的對象,那就只能全部反回己身,探索自我。正如片頭曲的名字一樣,《心之所向》但不知所向爲何,那風雪中長髮遮面的既可以是母親也可以是南河。

《心之所向》僅由鋼琴與絃樂(狹義)完成,這兩者在片中承擔了表現參宿的主要音色。之後在初遇南河時,曲子變奏,主要由吉他和管樂來演繹,吉他浪漫、管樂調皮,這兩個音色讓南河充滿活力的形象躍然耳中。再到後面,南河劈開大海帶參宿跑回深海號時,則是管樂與絃樂的交融,由管樂帶起節奏,絃樂跟上,配合演奏出緊張版的《心之所向》。至此,在南河的影響下,參宿已不再只關注自身所求,開始瞭解南河,瞭解深海號。

不止音色,當南河加入後,配樂的旋律也逐漸發生變化,南河在船上給大家放電影,旋律明顯有了更清晰明朗的情感。當南河陪參宿去深海之眼時,旋律變得相當有力量,不再夢幻,也不再迷惘。最後參宿做出重要抉擇時(撕破幻想幕布,在精神上選擇徹底與母親分離,返回現實,接受小丑的死)可以聽到非常沉穩堅毅的大提琴,她的內心也如大提琴的聲音那般醇厚,有了足以面對任何現實痛苦、接受生活變化的能力。參宿的內心是否真的如此,看這旋律最終變化成的片尾曲《星辰》就知道,《星辰》裏唱:“於是我也開始,期待漫長的一生,佇立在隆冬,就盼望來年的春風。

從回應母親的《夢幻曲》到回應自身的《心之所向》再到回應南河的《星辰》,影片配樂完整細膩地表現了參宿的精神成長曆程:與母親的分離——擺脫對自我的過度關注——瞭解他人,嚮往星辰大海。當然這三部份並非嚴格的遞進關係,讓人感動的是參宿所有的情緒都可以被“聽”見。

重要的意象、人物形象以及夢境的邏輯

海精靈——在夢中它叫夢魘,是人恐懼又迷戀的東西;現實裏它叫做執念,許許多多的人們靠它產生的妄想活着。執念像乾柴,一點火就着,不好控制,可以瞬間膨脹積壓掉人所有的生活空間,它佔據全部地方的時候,人就什麼都幹不了了。

紅外套(喪氣鬼)——不健康的、破裂的親密關係。現實裏心理不成熟的人們往往不容易意識到它對自己帶來的傷害,反而還會長時間的停留其中。如參宿一般,如果沒有南河的不斷提醒,她不會認爲是與紅外套(喪氣鬼)是自己應該反抗、應該擺脫的。

南河——自我內心的第二人格。南河之於參宿就好像烏鴉少年之於田村卡夫卡,德米安之於辛克萊。他們有更清晰的自我認知,可惜的是,常規情況下,他們通常都不會出現。

再來談談夢境的邏輯,影片主體(夢境或者說瀕死幻境)是從參宿爲克服分離而產生焦慮開始的,小丑葬身大海離她而去觸發了參宿關於童年時期母親離開的情緒記憶,於是不願面對分離的參宿開始爲自己造夢,就像之前母親離開時他去幻想一個風雪中母親的形象一樣。分析這個夢境創造的過程,參宿先經歷了他者的離開(母親是拋棄,小丑是死亡),之後便將全部的精力投注在自身,探索自我。由於受到小丑的影響,參宿爲自己造出一個南河的人格形象,作爲參宿的第二人格(南河)其實非常清楚地看着參宿,不斷地,在不同時期都試圖提醒參宿不止要去想自己在追求什麼,也要審視自己視野。在第二人格南河帶領下,參宿與母親分離,融入新的生活,擺脫紅衛衣(喪氣鬼)的束縛,穿上可以融入新家庭的海豹睡衣。當然這個過程相當艱辛,與母親分離尋找自我的過程中,參宿多次退縮,但又鼓起勇氣繼續前進,終於在最終抵達深海之眼後,她迎來不可避免的最終極的挑戰,直面自己幻想的極點——親生母親的召喚。最終在前面一切經歷所積累下的力量幫她承認了自己的幻想,拼命撕裂幻想,回到現實。回到小丑死去的現實,回到一個給予過自己最真摯的愛的人再一次永不相見的現實。我們在理解故事的時候,會發現小丑的離開即是因又是果,這樣的循環似乎讓夢境與現實的呼應邏輯不夠清晰。但再進一步釐清,小丑的離開是因,而南河的離開纔是果,兩者融合,但不能完全等同。參宿這一次鬼門關的經歷並不是循環而是螺旋式的上升,因與果互相影響,而參宿的精神本身則有成長。也許如此夢境,像參宿一樣的人一輩子要經歷許多次,但每一次都不會是原地踏步。

去深海更深處

在拉斯.馮.提爾的影片《憂鬱症》裏有一顆名爲“Melancholia”(憂鬱症)的行星,緩慢地撞向地球,慢到窒息,但它非常明確且堅決,這個景象直觀地向觀衆傳遞了抑鬱患者絕望的感受。主角賈斯汀因預見這一末日災難而爆發自身的抑鬱情緒,之後又因它的真實出現重獲愛慾,在末日來臨前擺脫了抑鬱的泥沼。與之類似,《深海》中主角的命運也與星辰相關,參宿四、南河三與天狼星(參宿一家乘坐的郵輪)一起組成了夜空中最亮的恆星組合——冬季大三角。參宿四是一顆瀕臨死亡的紅超巨星,導演以此來暗示女主的命運狀態,參宿的成功掙扎同樣是在接近死亡(深海之眼)時產生的。兩位藝術家有着同樣敏銳的觸覺,捕捉了抑鬱患者與星辰毀滅的聯繫,這似乎是巧合,但如此深刻的創作背後一定有某種共性,這共性也許可以從“自戀”中去探討。

韓裔德國哲學家韓炳哲在《愛慾之死》中對抑鬱症有着極其深刻的洞見:抑鬱症是一種自戀性的病症。力比多會首先會投注到自我的主體世界,與自愛不同,自戀的主體沒有清晰地邊界,整個世界都是“自我”的一個倒影,他者的差異性無法被感知,因此抑鬱有一個明顯特徵——愛無能。看不見他者,自然沒法產生愛慾。在任何時空中一再被感知的只有“自我”。在到處都是“自我”的深淵中漂流,直至溺亡。

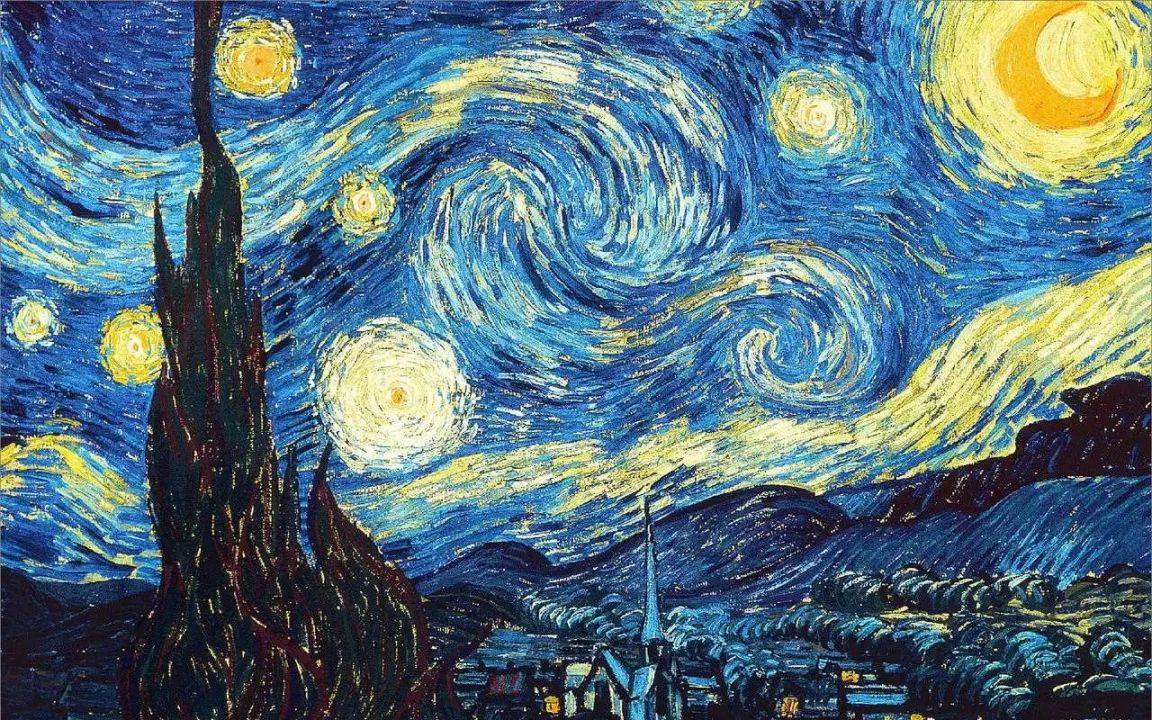

影片中接近深海之眼的地方,有一段畫面出現了許多繽紛綺麗的“旋渦”,看到這裏的觀衆一定能想起梵高的《星月夜》, 那幅偉大畫作上也有許多這樣的“旋渦”。這些“旋渦”是什麼?

梵高在1889年5月進入聖雷米精神病院療養,抑鬱使他痛苦無比,除了畫畫他並不知道自己還能做什麼,醫生允許他出外寫生,只是不能走得太遠,梵高站在療養院不遠處的山坡上看着聖雷米小鎮,看着小鎮上的天空。他的腦子裏始終充斥着紛亂的色彩、繁雜的聲音,以至於眼前的夜空扭曲起來。

韓炳哲的語言給出瞭解釋,這夜空中的“旋渦”、深海之眼附近的“旋渦”即爲無處不在的“自我”,抑鬱患者躺在自戀的泥潭,沉陷其中,無力掙扎,直至溺斃。

然而參宿的結局和梵高遠不一樣,從影片的角度,不禁讓人想問出這樣一個問題:是什麼讓抑鬱患者得以從自戀的深淵走出?

我們知道愛慾是抑鬱的對立面,抑鬱本身無法產生愛慾。從布朗肖在《死刑判決》裏試圖做出的描述來看,愛慾似乎產生於他者的闖入。犧牲無疑是一種強有力闖入的方式,在抑鬱的背後是自我獨自走向自戀的深淵,而能闖入這深淵的唯有同樣抱着赴死決心的犧牲者。這點其實並不應該完全從影片本身來談,從影片的層面講,認爲參宿的第二人格來引領自身的變化也許更合適,但從創作的角度出發,導演自身所期望,也是正在做的,就是去做一個飽有強烈人文關懷的犧牲者。小丑願意與參宿,導演願意與千千萬萬個參宿共赴深淵,他們不會考慮值不值得,也不會考慮結果,只是看到了就會去跳海、去伸手。

影片的最後,小丑微笑着站在麥浪之中,這微笑讓我想起塞林格——我想要當一名麥田裏的守望者。守望着千千萬萬的小孩子,他們在麥田裏快樂地奔跑,旁邊沒有一個大人——我是說除了我之外。我呢,就在那守望,就在那混賬的懸崖邊。當有小孩不小心跑過來時,我就把他們捉住。我整天就幹這樣的事情,我就想這樣做。

END

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com

![[平設書推] 一本能讓你蛻變的平面設計啓蒙書](https://imgheybox1.max-c.com/web/bbs/2025/10/28/610f05f1664bdba6b5dde89ee61e3595.png?imageMogr2/auto-orient/ignore-error/1/format/jpg/thumbnail/398x679%3E)