這週一,我特意下了個早班,多花了7塊錢過路費走高速,繞開了擁堵的三環。回家後,換乘了小電驢,匆匆忙忙去某個地方。

媳婦後來說,那天我這個三十五歲一百五六十斤的中年人,走起路來,一蹦一跳。

別誤會,我雖然確實是去約會,但我並未戀愛,只是去碰一碰杯,然後少年遊。

1、酒友團伙

十幾年前,準確來說應該是08年,我18歲剛讀大學,經常和洋哥一起喝酒,後來又湊上了燁哥,再後來猛姐也加入進來了,形成了一個連續好幾年的“酒友”團伙。

“酒友”,通常是個貶義詞。

嗨,您猜怎麼着,我們那些年碰面的主要任務確實就是喝酒,沒啥正事,不討論主義和生意,升學搞獎,不聊生死或者意義,只是罵罵咧咧,嘻嘻哈哈的。

我們四個人是:

洋哥,我12歲就認識的狐朋,人長的很帥

燁哥,是個女生,總是一頭短髮,印象裏沒穿過裙子,所以也很帥

猛姐,12歲時幾乎就是我們初中班上的班花,幾乎表達的思想感情是“謙虛”

我,一個普普通通的男同學

看看我的朋友的顏值,你肯定就能推測出來,我年輕時顏值一定很高,不然怎麼玩到一起去?對不對?一定對,好,就這麼說定了,說回喝酒。

我們從來沒去過什麼酒吧夜店,就是在各種學校小食堂和附近小餐廳,總是會點五塊錢一盤的手撕包菜和土豆絲,然後配個火鍋或者其他肉菜。然後便是讓老闆上酒,啤酒,牌子無所謂,每個人三瓶起步,無論男女。

有一年在武大的一個小餐廳,燁哥的主場,她剛開始學會喝酒不久,我倆碰頭喝酒,點完餐,燁哥對老闆大手一揮:六瓶啤酒,都開。

老闆見了鬼一樣看着我們倆:六瓶?都開?

至今老闆的語氣和見了鬼的表情依然能被我們從記憶的迷宮裏輕鬆找到,復刻出來。

一般來說,我們幾個在輪流去廁所的間隙裏,會舉起杯子,輕輕地碰一下,然後一飲而盡。但去廁所過於頻繁的就會被其他人嘲笑“膀胱不行”,因此喝酒是個技術活兒,彼時彼刻,我的酒量應該是最好的(昂首挺胸)。

猛姐不行,一般不到兩瓶,就開始有“過敏”的跡象,從脖子紅到耳後根,這種狀態被我們其他幾個人戲稱爲“面色潮紅”,當我們講到一些她沒聽說過的故事或者常識時,她總是非常驚恐或者驚訝地撲棱着眼睛“啊?真滴啊?還有這種事?”,情緒價值給的滿滿的。

洋哥通常是三瓶半到四瓶的量,酒過三巡就會開始聊自己的感情,比如每天早八前都會在學校后街附近看到一個穿着紅鞋子的女生,真他娘好看,下次一定要去搭個訕。嗯,一直到畢業他也沒和人說過一句話,但卻用她騙了我們很多杯酒。

燁哥的酒量和洋哥差不多,她喝上幾瓶之後,經常很憤怒,帶着點鄙夷地點評,xxx有點不清白(土話,拎不清的意思),xxx有點日大瞎(土話,不靠譜的意思)。

因爲年齡和心態的原因,燁哥是我們這撥人的頭兒,被我們尊稱一聲“大鍋”。

總之,沒有課業壓力的時候,我們無論開心還是不開心,都會聚到一起,幹上一杯。

有時候我們中午喝酒,下午我們四個就併成一排,帶着一身酒氣東倒西歪地在大學校園裏穿來走去,路過教學樓時就進去找廁所尿尿,然後大聲談論着不知所云的話題,和街溜子無甚區別。

印象最深的一次,是在武漢理工南湖校區的后街。彼時,那條街兩邊除了飯館還有很多名爲“xx唱吧”、“xx茶吧”的店,表面上是KTV,實際應該涉點黃。

有天晚上我、洋哥、燁哥仨哥們喝完酒,就在那條街上亂逛。

門口總是站着龜公和媽媽桑在那裏招呼客人,好幾個衝着燁哥招呼:“帥哥,來玩啊。”

我們幾個面無表情,目不斜視地往前走,走到街的盡頭。覺得不過癮,又掉頭,走回那頭。

這一次,他們依然契而不捨地衝着燁哥招呼:“帥哥,來玩啊~”

前文說過,燁哥雖然很帥,但其實是女生。

我們面色堅毅,不爲所動,直到走到沒啥人的地方,終於崩不住了,一齊笑得腰都直不起來。

你問我這麼低俗的畫面有啥好記憶和描寫的?

沒什麼,就無憂無慮、自由輕盈、渾像那些在草地上撒歡的,還未捱過錘的牛犢子。把時間往前撥個1100年回到大宋,我高低也得給這個畫面寫上一首詞,詞曰:

"當時年少春衫薄,騎馬倚斜橋,滿樓紅袖招"

2、加速

"仔細想了一下,竟然都沒想起來我們三個上一回豁酒是在哪一年。"前往碰頭地點的路上,我在羣聊裏這樣感慨。

"俺也一樣。"燁哥回了個張飛的表情包。

幾小時後我們認真探討了這個問題,應該是2011年,或者2012年?到大四開始,大家似乎就突然不那麼無憂無慮了,人生真正的底色順着象牙塔的縫隙透射進來,大家都變得迷茫困惑不知所措。

然後,一切似乎都被按下了加速鍵,被一股看不見地力量推着不由自主地走向生活的更深處。

找實習,找工作,畢業,遠行,和舊戀人分手,辭職,找工作,認識新的戀人,訂婚,結婚,生子,生二胎,考編,轉行,創業……

我們好像再也沒有成羣地聚集着痛飲過一次。

我們好像突然就有了太多的新身份,妻子、丈夫、父親、母親、房奴、打工的牛馬、創業的牛馬……

每一個身份都沉甸甸的,附帶着一大串責任,生活也露出了它最不留情面的那一面。

“和昔日的酒友們來上幾杯”,成了所有待辦事項裏優先級最低的一個。

溝通也很少了,即便有時候想發消息聊一聊,也總是想一想:“不知道他們現在近況怎麼樣,可能會有些冒犯吧。”就作罷了。

我也就是偶爾和洋哥會聊一聊遊戲和葷段子。

2019年的一天,上班路上堵車的時候,我在電臺聽到了一首以前沒咋聽過的歌,叫《幹啦 幹啦》。就那個歌詞,一下子把我拉回了十年前穿着人字拖去赴約喝酒的記憶。

到公司後,平復了很久心緒,又斟酌了一下,才發了一條普普通通的朋友圈:

後來洋哥和燁哥在武漢聚過一次,不過那一次我似乎正在某個項目上線的關鍵時刻,就沒參加。

這一次,是洋哥來武漢培訓,拉了個小羣,號召了一下。

三個三十五六歲的人,一拍即合,決定了這次約會。

至於猛姐?身在別的城市的她,這次自然是沒辦法和我們幾個一拍即合的。

3、少年遊

年輕的時候沒人把這種社交活動叫“少年遊”,通常只稱它爲“這週末到我學校來搞酒”。

只有人到中年,才能深刻體會“與買桂花同載酒,終不似,少年遊”的威力,覺得這樣一次聚會是cosplay少年時的情節,卻又怎麼都差點神韻。

差什麼呢?好難猜噢。

總之,我們終於歡欣雀躍又姍姍來遲地,在大學畢業十三年後,羣聚了一次。很可惜,燁哥已經痛風了,所以我們不能再像少年一樣喝啤酒,九瓶,全開,在尿尿的間隙裏碰杯了。我們喝了點白的。

酒過三巡能聊什麼呢?

聊過去的趣事憶往昔,聊這些年彼此隱隱知道但知道的不太具體的經歷和遭遇,聊生活裏的那些至暗時刻,以及在清脆地“搞一杯裏”輕鬆地揭過那些重要的時刻。

彷彿只是在輕鬆講述小說情節一樣——“主角就這樣幸運地逢凶化吉了。”

算了,還是先喝一杯。

不知不覺就十二點了,飯店打烊了。

意猶未盡的我們決定開啓第二場:再找地方喝點啤的。

三個奔四的老東西走在馬路上蹦蹦跳跳的,還以爲自己走在十八九歲的校園后街上,彷彿再一次經過“滿樓紅袖招”的街道。

然後……帽子叔叔的車就開過來了。

下來個帽子叔叔,仔細審視了一下我們三個老東西后,告訴我們說話聲音太大擾民了,讓我們去燒烤店的屋子裏去,不允許坐在街邊上。

你看,Cos來Cos去,終究是差點意思的。

凌晨兩點多,我們散場了,各回各家。

第二天,我早上六點起牀爬起來去上班,燁哥說她在回去打的車上就吐了,第二天更是吐到吐胃酸。

第三天,三個人才差不多回過神來。

我覺得我必須寫點什麼,無病呻吟一下。以前讀書的時候我們就經常互相換週記看。這次我寫決定寫一篇週記,記錄一羣狐朋狗友的酒癮。

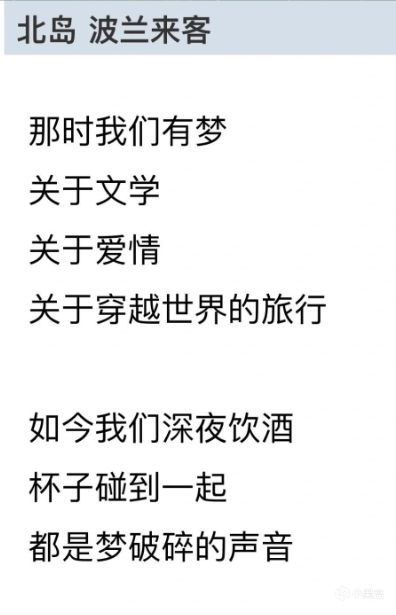

那天喝酒之前,有一首詩一直盤踞在我的腦海裏:

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com