虛幻引擎雖強,卻並非唯一答案。對小島秀夫這樣級別的製作人而言,引擎選擇從不以名氣論高下,能否實現核心需求、深度定製成本、合作適配性,纔是關鍵考量。

Decima引擎的起點,是索尼旗下Guerrilla Games(遊騎兵工作室)爲《殺戮地帶》系列研發的專屬工具,2013年隨《殺戮地帶:暗影墜落》(PS4首發作)首次亮相,早期甚至無正式名稱。

隨着技術力逐步驗證,它開始服務於更多索尼系遊戲:Supermassive Games用其開發《直到黎明》及VR衍生作,證明引擎在非射擊類遊戲中的適配性;

2017年《地平線:零之曙光》更讓它一戰成名——憑藉廣闊自然場景渲染、複雜機械生物建模、動態光照/天氣系統,Decima的開放世界表現力被徹底激活。

有趣的是,“Decima”命名源自日本長崎“出島”(Dejima,江戶時代荷蘭商館所在地),這一細節恰似後來荷蘭遊騎兵工作室與日本製作人小島秀夫的合作隱喻。

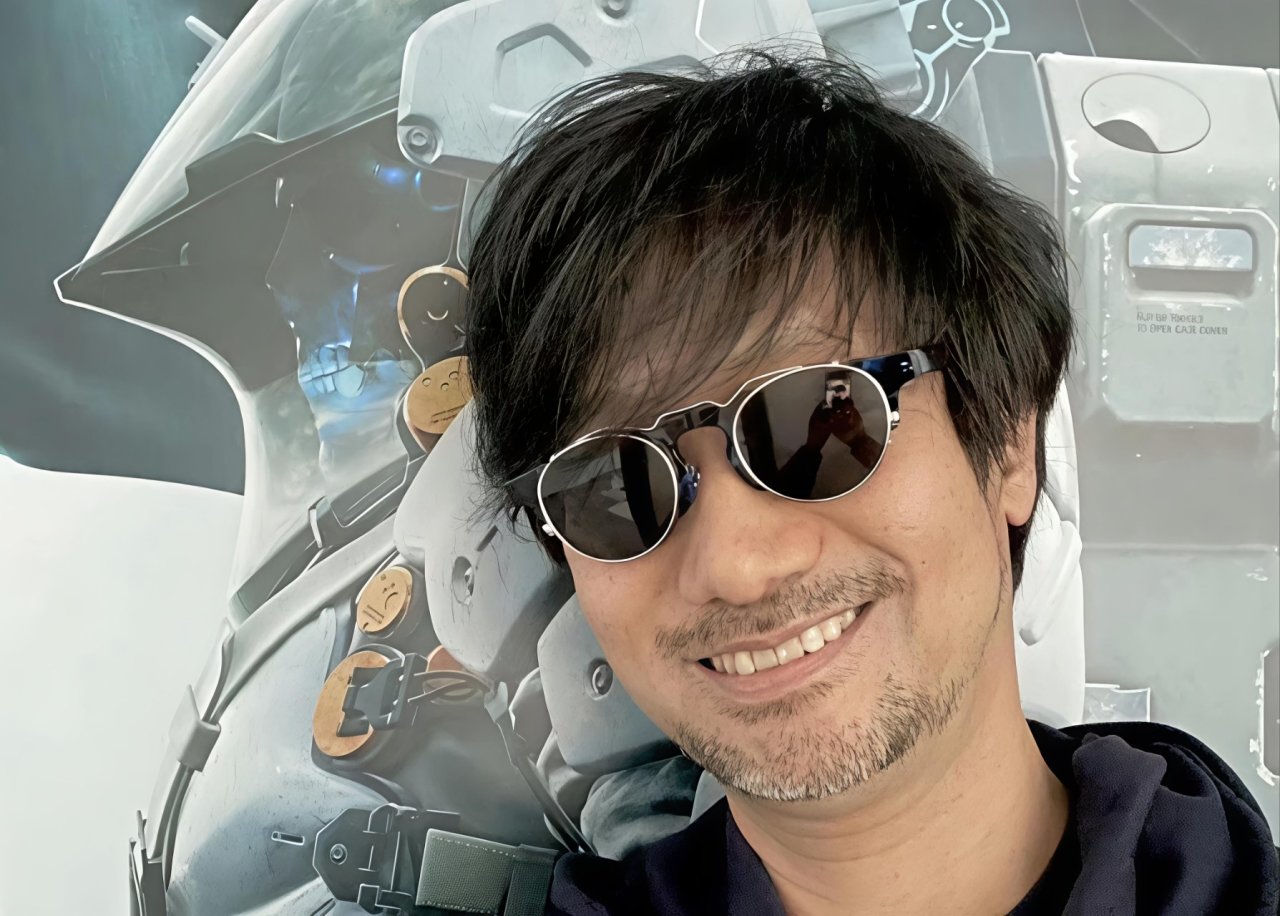

2015年小島秀夫離開Konami、成立新工作室後,爲《死亡擱淺》考察多款引擎,最終選定Decima,背後是三層關鍵邏輯:首先是索尼牽線與信任基礎,遊騎兵甚至在無正式合同的情況下,直接向小島工作室開放Decima源代碼;

其次是深度定製的靈活性,小島團隊針對遊戲世界觀優化了水體渲染、升級了霧效系統,還在阿姆斯特丹遊騎兵內部設立技術團隊,實現“聯合迭代”;

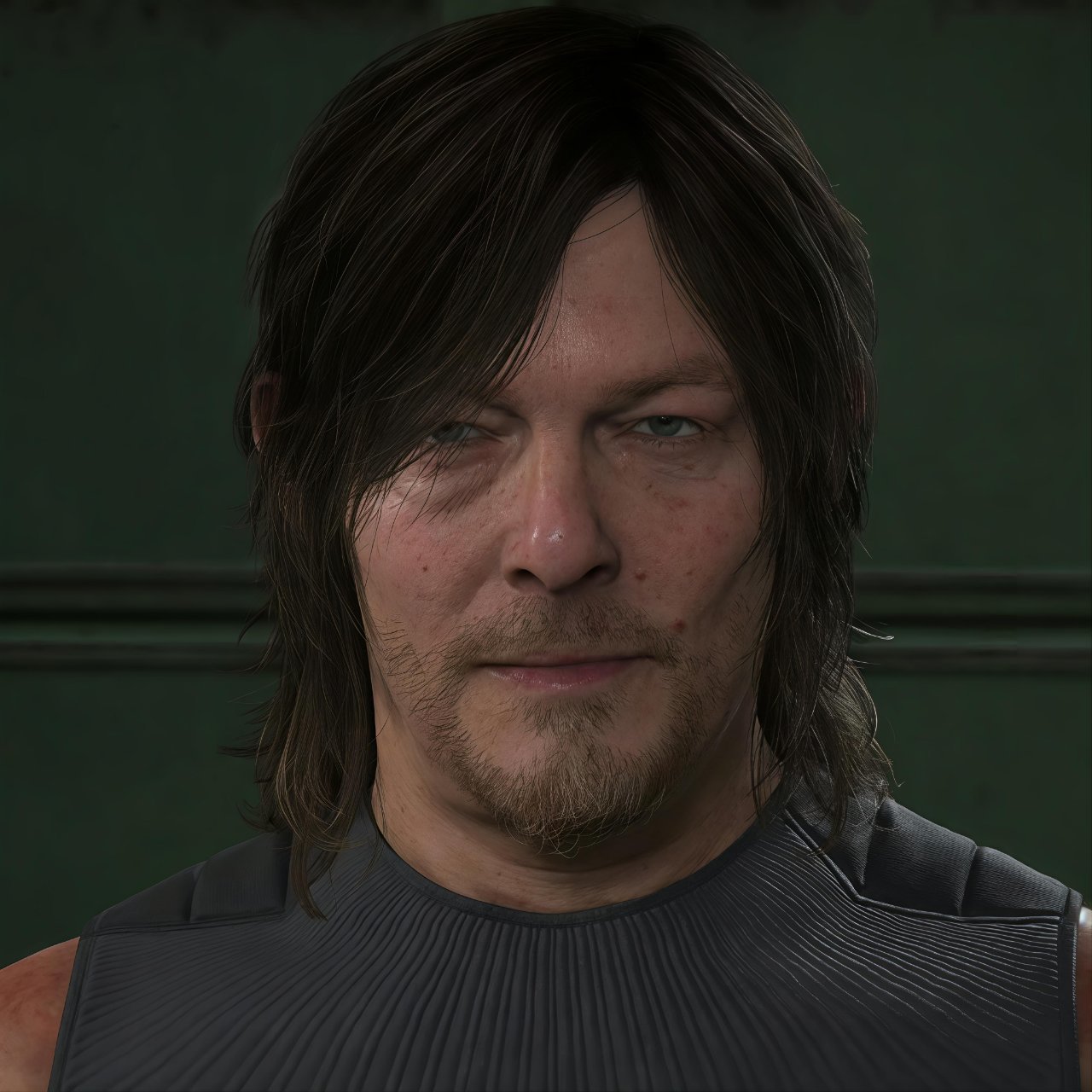

最重要的是適配核心玩法與美學,《死亡擱淺》需要詮釋“孤獨、靜謐又充滿張力”的氛圍,Decima恰好能精準落地——從“時間雨”的泥濘水滴(粒子系統高效渲染雨滴與場景交互,觸發物體老化機制),到暴雨等“影響玩法的天氣”(泥濘阻礙移動、沙塵降低能見度),引擎能力與遊戲設計深度綁定。

到了《死亡擱淺2》,Decima引擎的定製化更進一步,核心目標是“在PS5上實現2025年級畫面”:

首次進入遊戲時,一段標誌性的“小島式”過場後,畫面無縫切換至遊戲,過渡自然流暢。視角隨之拉遠,陽光穿透薄雲灑在層疊山丘上,操控山姆沿山脊向目標行進的瞬間,足以讓很多人認定這是今年至今體驗過的最佳遊戲開場。

本作前期舞臺設定在墨西哥,新增的沙漠丘陵地形不僅還原度高,細節精細度也十分出色。曾懷疑首發版PS5歷經五年已“廉頗老矣”,但深度定製後的Decima引擎,竟能在這臺“老硬件”上進一步挖掘性能潛力,呈現出超出預期的表現。

此外,遊戲的加載速度同樣令人印象深刻。對於開放世界遊戲而言,高效的資產管理至關重要:引擎需根據玩家位置與視角,從SSD中動態流式加載地形幾何、紋理、模型、光照等場景數據,實現無感知的場景切換與細節填充。若不是針對PS5進行深度定製,要達成這樣的流暢體驗無疑會困難得多。

常有人將Decima與虛幻5對比,但二者本質是“專精工具”與“通用平臺”的差異:虛幻5是覆蓋從《黑神話:悟空》到《八方旅人》的全品類需求,適用性極強,但“大而全”必然伴隨代碼臃腫,底層優化的成本對目標明確的項目而言可能得不償失;

Decima則是“專精菜系名廚”,爲開放世界場景、動態環境交互而生,恰好匹配《死亡擱淺》“強審美偏好+特定玩法”的需求,無需爲無關功能付出額外成本。

最終結論很簡單:引擎只是工具。虛幻5降低了高品質遊戲的開發門檻,意義重大;但對《死亡擱淺》這類“目標清晰、審美明確”的作品,“合適”永遠比“強大”更重要——畢竟引擎能提效、能增色,卻不能讓遊戲本身變得“好玩”,而“好玩”纔是遊戲的核心。

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com