物理世界是物質、信息和能量之間的複雜舞蹈。認識到線粒體的生命特性,將爲我們開啓新的視角去理解生物學。

關於線粒體的爭論

我們體內的細胞源於一場古老的同盟。1967年,美國進化生物學家Lynn Margulis在一篇名爲《有絲分裂細胞的起源》的論文中提出了一種似乎荒謬的觀點。她的論文在被接收前曾遭到12個期刊拒絕。

Margulis認爲,在約十五億年前,一個原始的真核細胞吞噬了一種能利用氧氣的細菌。然而,這個細菌並沒有被消化,也沒有摧毀宿主,反而形成了一種內共生關係;宿主提供營養和保護,細菌爲宿主提供能量。Margulis認爲,這一內共生事件成爲生物系統的“創新引擎”,最終誕生了現代的線粒體和葉綠體。

Margulis的理論曾備受質疑,甚至引發了長達數十年的學術爭議。然而,隨着時間的推移,科學家逐漸接受了她的觀點,因爲線粒體的膜結構和分子機器與現存的細菌相似。然而,大多數生物學家仍認爲線粒體已“退化”爲類似內質網或高爾基體等“非生命”胞器。

關於線粒體是生命體

但越來越多的科學證據表明,線粒體不僅僅是胞器,而是獨立的生命體。

這一“生命”與“單純膜結構”之分或許看似微不足道,但卻暗示了一個更深層次的問題。將線粒體定義爲“非生命”不僅是分類錯誤,更是對其本質和作用的誤解。這一定義影響了我們對生物系統的理解,以及用於研究的工具的設計。

如果我們將線粒體僅視爲非生命的胞器,又如何能挖掘其全部潛能呢?

關於生命體的定義

生命的定義自生物學誕生以來一直存在爭議。即便在今天,研究人員對“生命”給出了不同但有重疊的標準。分子生物學家傾向於關注代謝、生長、對刺激的反應、繁殖以及信息處理或進化能力等特徵,以“清單”方式判定某物體是否是生命體。

生物物理學家則從能量的角度定義生命。物理學家Erwin Schrödinger和Ilya Prigogine認爲,生命體在宇宙不斷增加的熵(系統內能量的無序狀態)趨勢中保持秩序。生命系統處於遠離平衡的狀態,不斷與環境交換物質和能量,以維持高度有序的結構。細胞吸收低熵的輸入物質,如食物或陽光,並排出高熵的輸出物質,如廢物。

無論選擇哪種定義,線粒體顯然符合生命體的標準。

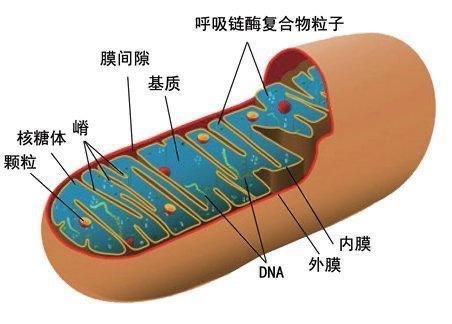

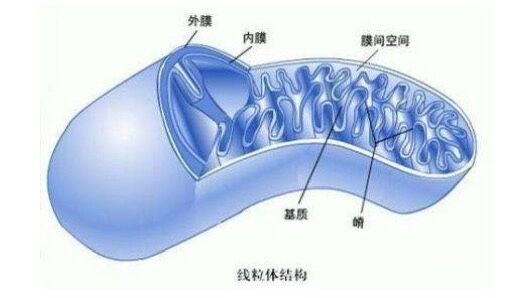

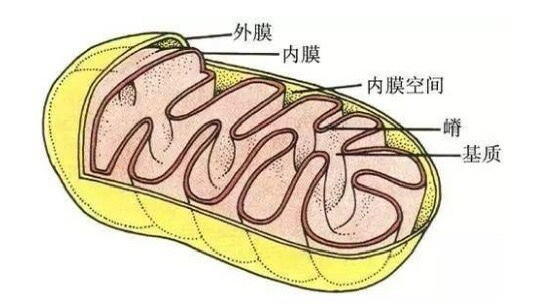

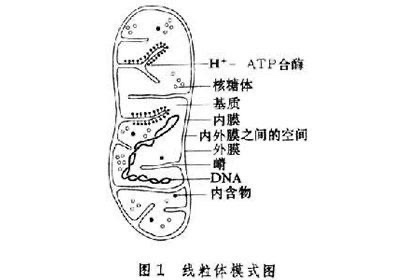

線粒體擁有自身基因組,且在內部的水性腔室中表達基因,這些生物分子不同於細胞核的物質。線粒體還通過二分裂繁殖,與細菌的分裂方式相似。如果細菌被視爲生命體——而所有生物學家似乎都認同這一點——那麼也就無法解釋爲何線粒體不是。

從熱力學的角度看,線粒體從宿主細胞吸收低熵的物質,如葡萄糖或脂肪酸,並排出高熵的產物,如二氧化碳和水。線粒體還通過內膜排出質子,維持熱力學上的不平衡狀態,並利用這種梯度生成ATP,以驅動細胞的多種功能,包括DNA複製和蛋白質合成。

從分子生物學的角度來看,線粒體的功能也遠不止是能量生產。線粒體能夠處理信息並與環境互動,就像一個細胞一樣。它們監測類固醇激素、氧化應激、熱量、ATP水平等多種分子信息,並精確調控細胞功能。例如,當病毒入侵細胞時,線粒體會感知到侵襲,並觸發宿主細胞的程序性死亡,以阻止病毒傳播。

最後,線粒體以獨立於宿主複製的方式生長和繁殖。線粒體獨立複製其環狀基因組(線粒體DNA),並通過二分裂分裂。這一複製過程具有一些獨特的特點,與人體細胞的複製過程明顯不同。線粒體DNA的突變速度是人類基因組的100至1000倍,突變能顯著改變線粒體的適應性,從而影響宿主細胞的適應性。線粒體因此既是進化的推動者,也受進化的影響。

儘管如此,反對線粒體爲生命體的主要論點是它們不能完全獨立運作,必須嵌入宿主細胞的細胞質中才能發揮功能。然而,這一觀點在邏輯上不一致,因爲按照同樣邏輯,大部分地球生物也不能被視爲“生命體”。畢竟,生物學中沒有什麼是完全獨立於環境存在的。

人類生命起源於另一人體內,受精卵需要數月在子宮中發育才能成長爲嬰兒。其他許多生物體——不僅是線粒體——也生活在其他細胞中。例如,立克次體細菌居住在蜱蟲、蝨子、跳蚤和蟎蟲等宿主細胞的細胞質中。還有一些細菌,如Holospora屬,寄生於不同的原生生物細胞核內。所有生命體都在不同的生態系統或生物系統中共生,不同生物體嵌入於不同的層次中。

關於相關討論

科學家似乎根據生物體是否處在生物圈某些特定的層次上來決定其是否爲生命體,但這其實是一個邏輯謬誤。每種生物體都在宇宙中成長並適應一個特定的環境,形成了所謂的“有效生態位”,既可以在另一生物體內,也可以在其外部。僅僅因爲某個生物體適應了某個特定環境,並不意味着它無法在其他環境中生存。因此,生命體的“潛在生態位”往往比其“有效生態位”更廣。

例如,研究人員曾成功將自由生活的細菌植入不同真菌的細胞質中。瑞士聯邦理工學院的研究人員最近將“細菌植入絲狀真菌小包黴的細胞質中,以觀察人工內共生的命運”。很明顯,將細菌置入其他細胞中並不會使其不再是生命體。

同樣,線粒體的有效生態位是宿主細胞的細胞質,但其潛在生態位可能遠不止於此。線粒體不侷限於宿主細胞,可以在不同細胞間移動。儘管不同物種有不同的線粒體,但實驗表明,不同物種的線粒體可以在彼此間轉移。

1997年,科學家從黑猩猩和大猩猩體內分離出線粒體,並展示了它們能自然地被人類細胞內化和整合。值得注意的是,外源性線粒體的加入還顯示出對心力衰竭和脊髓損傷的治療效果。因此,線粒體可以生存的潛在生態位確實遠大於其有效生態位。

當年,Margulis挑戰進化生物學中的普遍觀點,促使生物學家理解複雜性如何通過真核生物的誕生和多細胞性的興起而在生物系統中逐漸形成。如今,重新審視我們對線粒體的理解,將同樣有助於打破科學中根深蒂固的教條。

20世紀初,Albert Einstein和Claude Shannon提出了物理世界的三大支柱:物質、信息和能量。當Francis Crick和James Watson發表DNA雙螺旋模型時,他們掀起了一場關於物質和信息理解與控制的範式轉變。在隨後的70年裏,科學家們開發出強大的工具來研究基因、解析信息如何在細胞間流動,並利用如CRISPR等基因編輯工具操控DNA。然而,我們在理解和操控生物能量方面尚未達到同樣的高度。正如CRISPR使科學家能夠重寫生命的代碼,我們同樣需要類似的工具來工程化線粒體,從而控制整個真核生物界的生物能量學。

儘管歷經十億多年的進化,線粒體依然在細胞中扮演關鍵角色,既未被取代也未變得無足輕重。這表明,隨着人類的演化,線粒體在塑造我們的健康和壽命方面的作用也在演化。線粒體功能障礙長期以來被認爲與心血管疾病、糖尿病、阿爾茨海默病、帕金森病、肌萎縮性側索硬化症等與年齡相關的疾病有關。在患有這些疾病的患者體內,線粒體通常呈現出異常且破碎的形態,無法爲細胞提供足夠的能量或傳遞正確的信號。這些病變的線粒體逐漸產生有毒的化合物,加速細胞的死亡。

或許,解決與能量相關的疾病、延長壽命,甚至工程化光合作用的途徑就隱藏在我們細胞與這些活躍共生體的複雜互動中。要探索這些奧祕,讓我們從擁抱這一古老的聯盟開始。

來源:綜合相關研究文獻等

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com