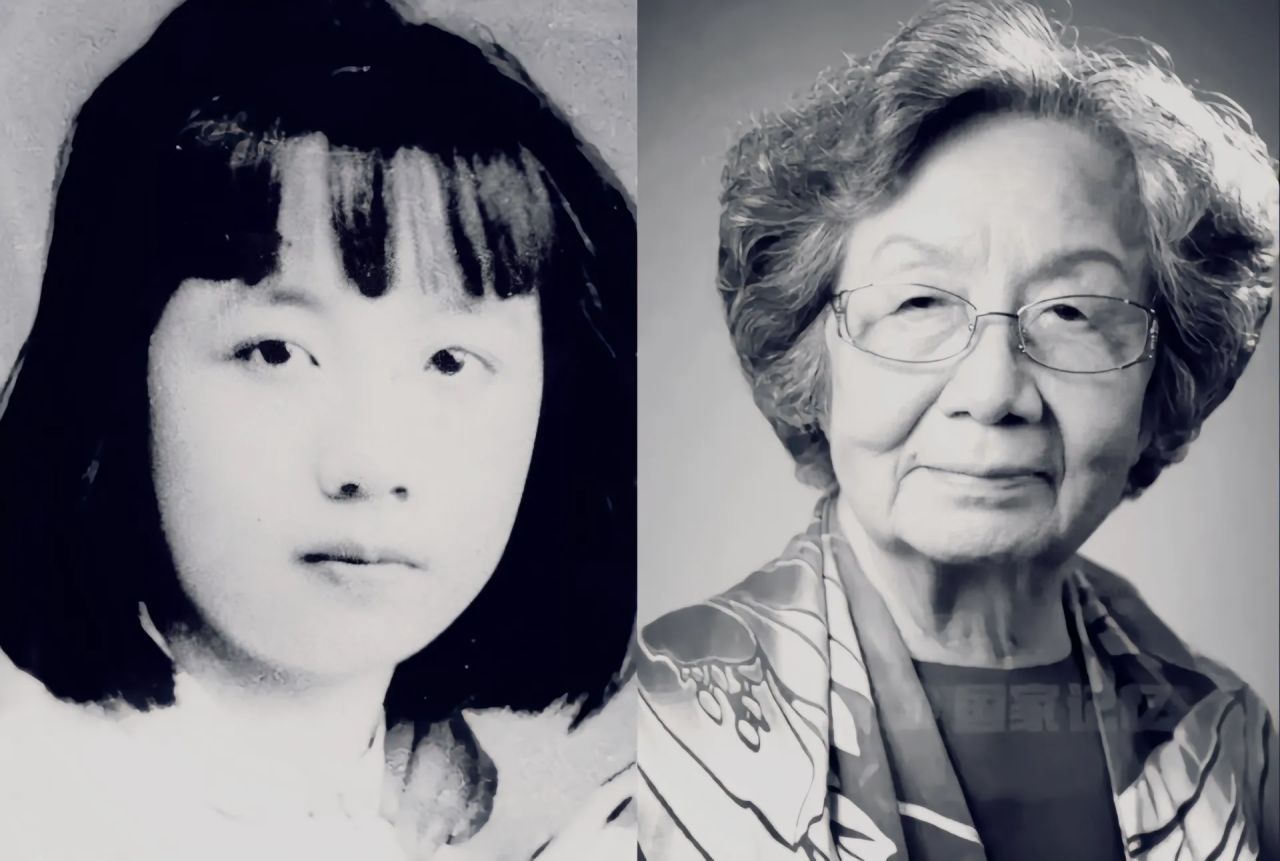

葉嘉瑩遇見詩,是在北京西城區的一個四合院裏。這是她家的祖宅。因爲祖父是進士的緣故,大門上原來有一塊黑底金字的橫匾,寫着“進士第”。

在她的回憶裏,無論是家人還是傭人,講話都心平氣和,“家裏永遠安靜,可以聽到蟬鳴和蟋蟀叫,再有就是人的讀書聲了”。

父親在航空公司工作,常年奔波,很有能陪伴嘉瑩。她便常常跟着伯父讀書背詩。伯父是位名中醫,閒暇之餘喜歡藏書和寫詩,總讓她看中國的古書。因此,讀中學時,她已經可以寫格律詩詞,還會用古文與父親通信。

北平湛藍的長空下,小嘉瑩坐在四合院內。長久的看着自家的柳樹和臨院的一顆大槐樹。她當時還不知道什麼叫格物,也不知道什麼叫悲秋。她只是久久的凝視着這兩棵樹,傾聽着每天風吹過時樹葉聲音的變化。

有時候樹葉沙沙,似是說話,她也跟着對答,那便是最初的詩了。

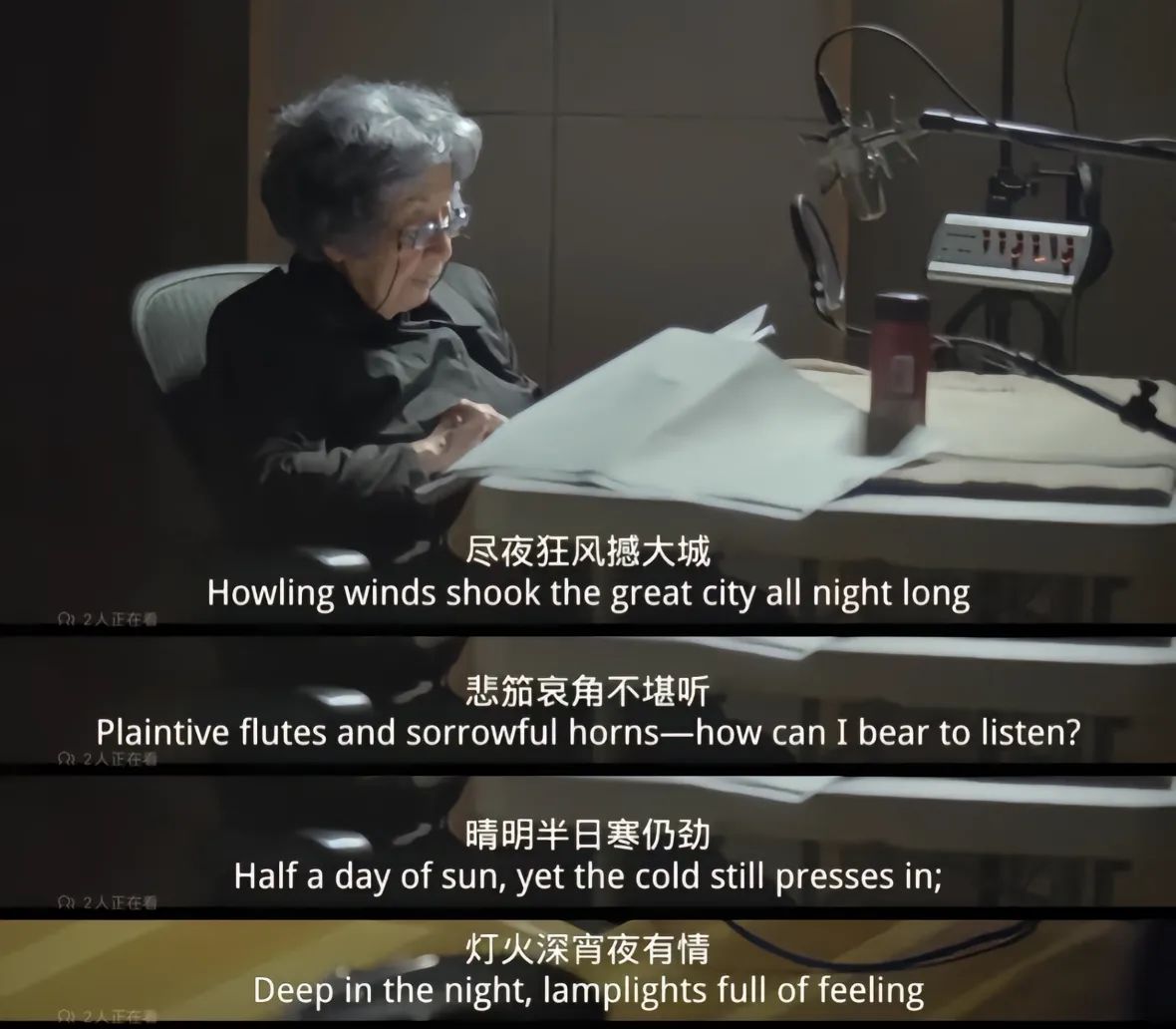

嘉瑩初二暑假的時候,北京淪陷了。因爲家住在西長安街那一帶,她能清清楚楚的聽見盧溝橋的炮火聲。淪陷後,嘉瑩寫作業的時候常常會有軍車駛過,夾雜着嬉笑的日語聲。

初二的嘉瑩在日記本上寫道:“悲笳哀角不堪聽,清明半日寒仍勁。”

北京的冬天很冷,下起雪來嚐嚐能夠沒至膝。管制期間食物難得,每日喫過一些酸了的麪餅聊以充飢後,小嘉瑩就涉雪去學校讀書。這樣的艱苦的條件下,小嘉瑩讀書極其用功。在學校裏很少交遊,更沒談過戀愛,而是一頭扎進文學的海洋。

如嬰兒和母親一般。詩的出生,大抵都需要吸取詩人足夠的的血淚和苦悶。

17歲那年,嘉瑩考上輔仁大學。母親生病,去天津做手術,因覺得女兒年歲太小,便不讓她跟着。沒想到開刀後發生感染,病更重了,但因掛念家裏的孩子,堅持要回北京,後來在回京的火車上去世。

聽到消息的嘉瑩悲痛欲絕。說來也怪,平時一個字也要推敲半天的詩,此刻卻從心裏自己跑了出來。她一連寫了八首《哭母詩》:

“噩耗傳來心乍驚,淚枯無語暗吞聲。

早知一別成千古,悔不當初伴母行。”

此時的嘉瑩還不知道,這種生離死別的滋味她一生還要嘗很多很多次,這只是開始。

1948年,葉嘉瑩和經人介紹認識的趙鍾蓀走入了婚姻殿堂。婚後,葉嘉瑩與丈夫趙鍾蓀在戰亂中去往臺灣。她拋棄了幾乎所有財產,只帶走了老師的詩歌筆記。

經人推薦,她到彰化女中教書。當時臺灣正值白恐時期,丈夫和她先後被抓走。在她的一再懇求下。看着含淚的孤兒寡母,警察局長一時惻隱放了她。出來後,她沒有工作,沒有宿舍,無家可歸,只好投奔丈夫的姐姐和姐夫家。

姐姐家只有兩間臥室,夫婦二人一間,婆婆與孩子一間,葉嘉瑩就等人家睡了,在走廊上鋪個毯子,帶襁褓中的女兒在那裏休息。有時人家要午睡,葉嘉瑩就帶着女兒去外面徘徊,等他們睡醒了,母女再回來。

她因此寫了一首詩《轉蓬》:

“轉蓬辭故土,離亂斷鄉根。

已嘆身無託,翻驚禍有門。

覆盆天莫問,落井世誰援。

剩撫懷中女,深宵忍淚吞。”

在這種歲月裏,葉嘉瑩逐漸覺得詩歌活了。此刻她逐漸懂了,懂了杜甫的“萬里悲秋常作客,百年多病獨登臺”;懂了東坡的“中秋誰與共孤光,把盞悽然北望。”

詩歌於她已不再是物和我,而已經是不分彼此的一體了。

丈夫被關押了好幾年,1952年出獄。沒人知道趙東蓀在獄中經歷了什麼,他越來越暴躁,連外出工作都不願意去,反而常常埋怨辛苦賺錢的葉嘉瑩沒有做好家務。

出獄後第二年,小女兒出生。趙東蓀聽聞是女兒之後,只說了一句:“又是個女兒。”之後便一個人走了,把老婆和孩子都丟在醫院裏。

葉嘉瑩心中痛苦,有好幾次她都夢到母親跑來說她受苦了,要接她回家。

可是一睜眼,卻只有兩個依賴着她的女兒和一個不近人情的丈夫,沒人能容得下她痛哭一場。她有時會不自覺地去想:我不想活了。

但是回過神來,她又清楚地知道,這個家全靠她,她不能垮。

對丈夫失望之後,葉嘉瑩決心把對婚姻和愛情的渴望從自己人生中“剔除”,不抱希望,就不會再受傷害。

她不停地研究詩詞,在臺灣各個大學講課,被一位國外學者賞識,邀請去加拿大教書。

到了加拿大之後,她發現用英文講中國詩詞,簡直就像讓一隻天上的鳥兒在地上重新學習爬行。中國詩歌重意象,可能一個動詞的不同就能讓一首極高明的詩落入俗套。傳播中國詩歌文化,對不懂英文,不懂歐美文化的葉嘉瑩來說幾乎是一個不可能的任務。

然而,爲了真正將中國文化傳播出去,她努力地備課,努力地熟練英語。再加上及其深厚的詩歌功底,她的課大受歡迎,成了當地學生最敬佩的國文教授。

有一次,她的丈夫聽到她上課的錄像帶,驚訝地說:“這是你在講課嗎?”

原來當初口口聲聲說着非她不娶的人,一輩子都不曾瞭解過她。

葉嘉瑩人生的最大的打擊,發生在1976年。那年她52歲。正從溫哥華到美國參加一箇中國文學的會議,先飛到多倫多看望大女兒夫婦,又去美國匹茲堡看小女兒夫婦。在飛機上,她感到一陣幸福感,“自己這輩子辛勤勞苦到晚年,總算兩個女兒都出嫁了,將來我的女兒有了孩子,我就幫她們照顧孩子……”

人生至此,終於是苦難過盡,該享受天倫之樂了。

沒想到,她很快就收到女兒女婿車禍遇難的消息。

年少喪母,中年喪夫(差不多了,甚至更差),老年喪女,人生之痛莫過於此。

那段時間,葉嘉瑩發現在至親生死麪前,這些年的磨難所鍛造的鎧甲是如此的不堪一擊。在女兒的死訊面前,她又變回了那個母親葬禮上無助的小女孩。

如母親去世那次一樣,她又用血淚寫了10首《哭女詩》。

和很多大詩人一樣,人生的巨大不幸讓葉嘉瑩通透了。她已經孑然一身了,她決定將人生的的餘年都交給國家,交付給詩詞。

她捫心自問不曾做過壞事,卻被命運一次次逼到絕境:平生幾度有顏開,風雨一世逼人來。遲暮天公仍罰我,不令歡笑但餘哀。

在這個時候,她突然想起自己大學時的老師顧隨先生的一句話:“以悲觀之心情過樂觀之生活。以無生之覺悟過有生之事業。”

曾經,她不懂這句話,現在卻不得不懂。生活已經給了她太多苦難,如果她不能看透這些傷痛,就會被自己的經歷逼瘋。

在沉寂了一段時間後,她說: “把一切建在小家、小我之上,不是一個終極的追求和理想。”

女兒去世兩年後,她請求回中國講學,不收分文報酬。一年後,國家批准了她的請求,她終於回到了故鄉,第一站就是北京大學。後來,她收到師伯的邀請,便長期在南開大學開課講詩詞。

這一講,就是三十多年。

在她年過八十以後,校友們不願意讓她從國外回來時居無定所,他們籌錢爲葉嘉瑩建了一間70平的宿舍。葉嘉瑩對物質沒什麼需求,常常把青菜放在水裏煮一煮,配上一個饅頭,就是一餐。

葉嘉瑩年過八十以後,腿腳越來越不方便,每次外出講課時,保姆都會把一張帶軟墊的椅子放在她身後,她卻一直堅持站着上課,一站就是三個小時。

葉嘉瑩說:我教課有七十年了,坐着講課對詩詞不尊重。

30多年間,她應邀到國內幾十所大學講學,舉行古典詩詞演講有數百場。儘管生活極度節儉,她卻將自己畢生的積蓄,捐贈給南開大學教育基金會用於支持中國傳統文化研究,累計達3568萬元。

有人好奇爲什麼要做出這樣的決定?

葉嘉瑩說“我的蓮花總會凋落,我要把蓮子留下來。”

2024年11月24日,葉嘉瑩先生逝世,享年一百歲。

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com