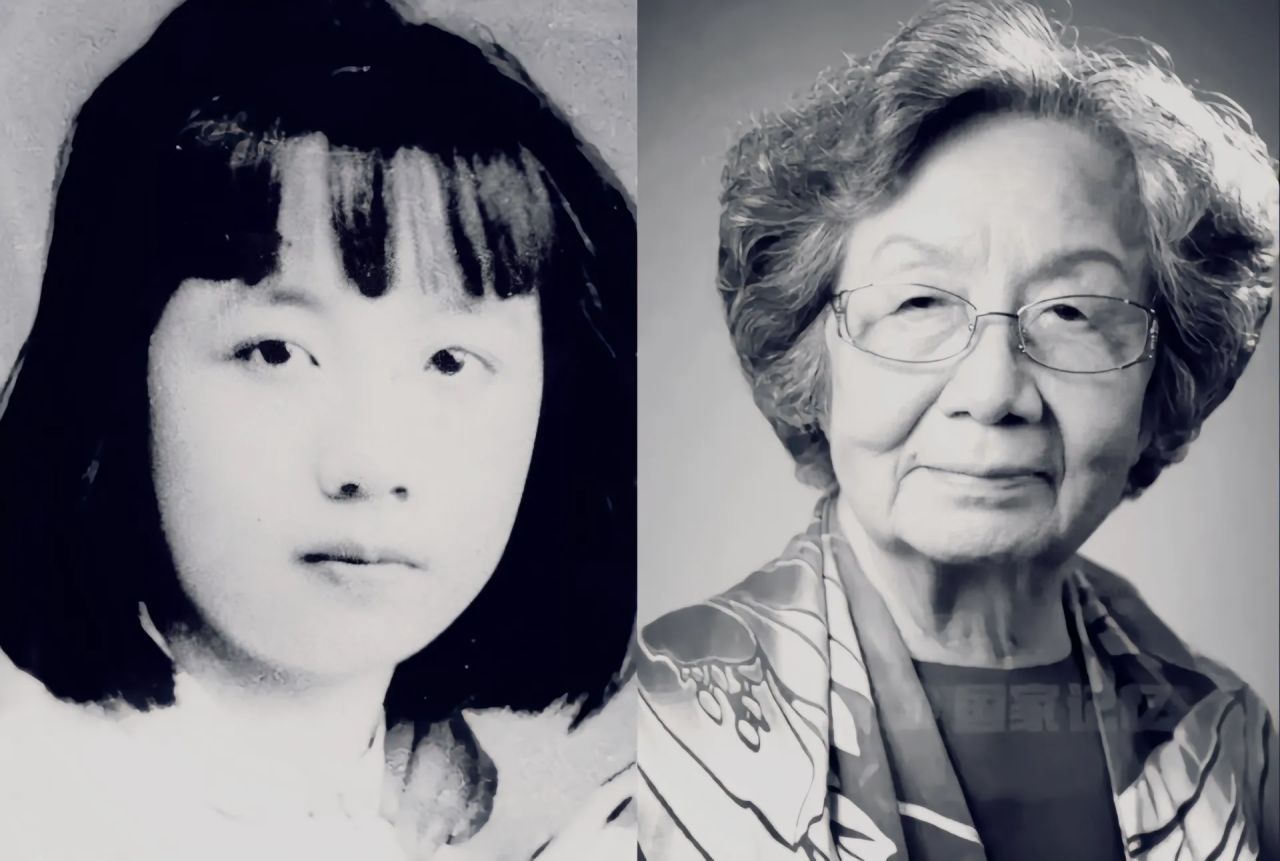

叶嘉莹遇见诗,是在北京西城区的一个四合院里。这是她家的祖宅。因为祖父是进士的缘故,大门上原来有一块黑底金字的横匾,写着“进士第”。

在她的回忆里,无论是家人还是佣人,讲话都心平气和,“家里永远安静,可以听到蝉鸣和蟋蟀叫,再有就是人的读书声了”。

父亲在航空公司工作,常年奔波,很有能陪伴嘉莹。她便常常跟着伯父读书背诗。伯父是位名中医,闲暇之余喜欢藏书和写诗,总让她看中国的古书。因此,读中学时,她已经可以写格律诗词,还会用古文与父亲通信。

北平湛蓝的长空下,小嘉莹坐在四合院内。长久的看着自家的柳树和临院的一颗大槐树。她当时还不知道什么叫格物,也不知道什么叫悲秋。她只是久久的凝视着这两棵树,倾听着每天风吹过时树叶声音的变化。

有时候树叶沙沙,似是说话,她也跟着对答,那便是最初的诗了。

嘉莹初二暑假的时候,北京沦陷了。因为家住在西长安街那一带,她能清清楚楚的听见卢沟桥的炮火声。沦陷后,嘉莹写作业的时候常常会有军车驶过,夹杂着嬉笑的日语声。

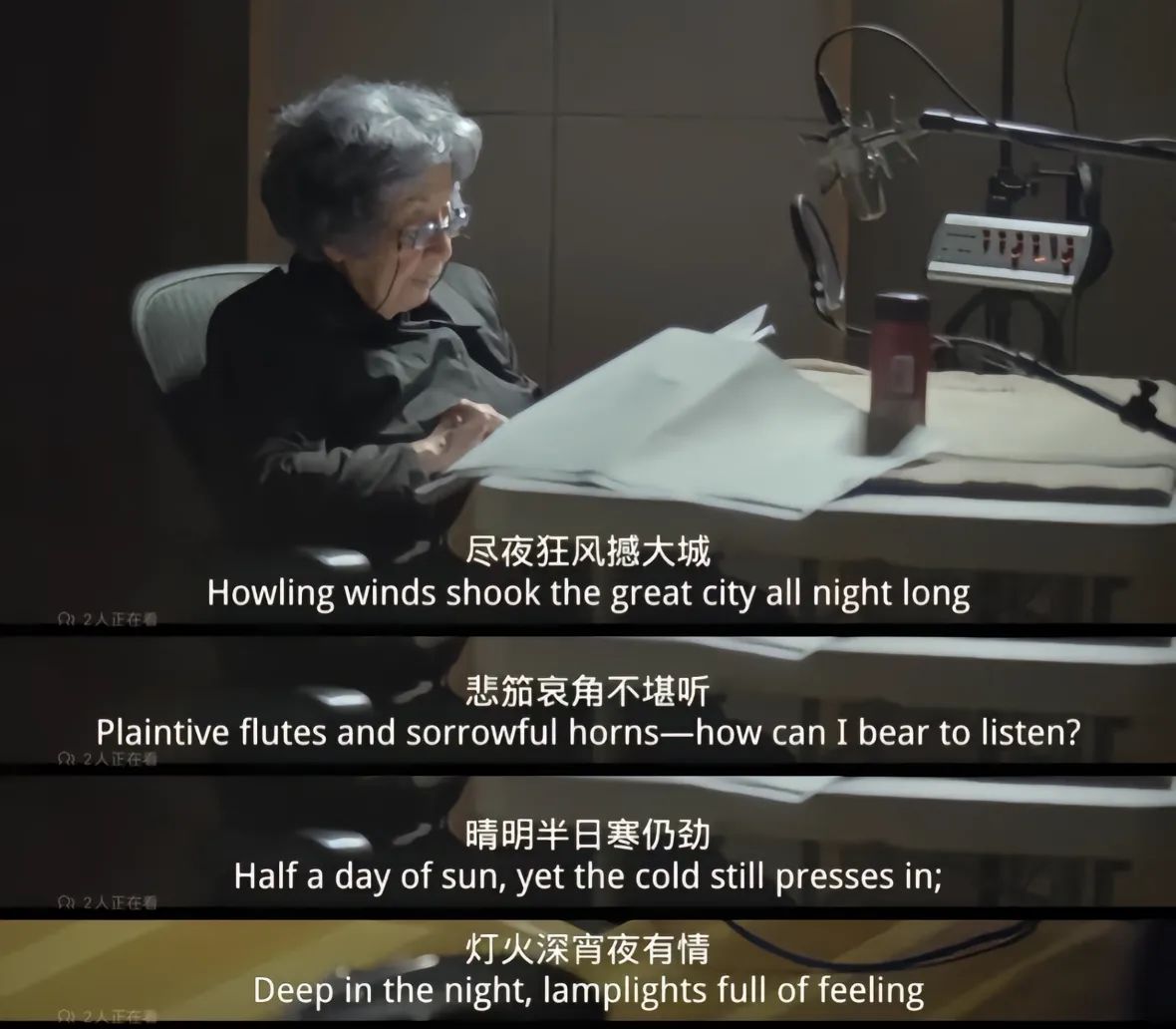

初二的嘉莹在日记本上写道:“悲笳哀角不堪听,清明半日寒仍劲。”

北京的冬天很冷,下起雪来尝尝能够没至膝。管制期间食物难得,每日吃过一些酸了的面饼聊以充饥后,小嘉莹就涉雪去学校读书。这样的艰苦的条件下,小嘉莹读书极其用功。在学校里很少交游,更没谈过恋爱,而是一头扎进文学的海洋。

如婴儿和母亲一般。诗的出生,大抵都需要吸取诗人足够的的血泪和苦闷。

17岁那年,嘉莹考上辅仁大学。母亲生病,去天津做手术,因觉得女儿年岁太小,便不让她跟着。没想到开刀后发生感染,病更重了,但因挂念家里的孩子,坚持要回北京,后来在回京的火车上去世。

听到消息的嘉莹悲痛欲绝。说来也怪,平时一个字也要推敲半天的诗,此刻却从心里自己跑了出来。她一连写了八首《哭母诗》:

“噩耗传来心乍惊,泪枯无语暗吞声。

早知一别成千古,悔不当初伴母行。”

此时的嘉莹还不知道,这种生离死别的滋味她一生还要尝很多很多次,这只是开始。

1948年,叶嘉莹和经人介绍认识的赵钟荪走入了婚姻殿堂。婚后,叶嘉莹与丈夫赵钟荪在战乱中去往台湾。她抛弃了几乎所有财产,只带走了老师的诗歌笔记。

经人推荐,她到彰化女中教书。当时台湾正值白恐时期,丈夫和她先后被抓走。在她的一再恳求下。看着含泪的孤儿寡母,警察局长一时恻隐放了她。出来后,她没有工作,没有宿舍,无家可归,只好投奔丈夫的姐姐和姐夫家。

姐姐家只有两间卧室,夫妇二人一间,婆婆与孩子一间,叶嘉莹就等人家睡了,在走廊上铺个毯子,带襁褓中的女儿在那里休息。有时人家要午睡,叶嘉莹就带着女儿去外面徘徊,等他们睡醒了,母女再回来。

她因此写了一首诗《转蓬》:

“转蓬辞故土,离乱断乡根。

已叹身无托,翻惊祸有门。

覆盆天莫问,落井世谁援。

剩抚怀中女,深宵忍泪吞。”

在这种岁月里,叶嘉莹逐渐觉得诗歌活了。此刻她逐渐懂了,懂了杜甫的“万里悲秋常作客,百年多病独登台”;懂了东坡的“中秋谁与共孤光,把盏凄然北望。”

诗歌于她已不再是物和我,而已经是不分彼此的一体了。

丈夫被关押了好几年,1952年出狱。没人知道赵东荪在狱中经历了什么,他越来越暴躁,连外出工作都不愿意去,反而常常埋怨辛苦赚钱的叶嘉莹没有做好家务。

出狱后第二年,小女儿出生。赵东荪听闻是女儿之后,只说了一句:“又是个女儿。”之后便一个人走了,把老婆和孩子都丢在医院里。

叶嘉莹心中痛苦,有好几次她都梦到母亲跑来说她受苦了,要接她回家。

可是一睁眼,却只有两个依赖着她的女儿和一个不近人情的丈夫,没人能容得下她痛哭一场。她有时会不自觉地去想:我不想活了。

但是回过神来,她又清楚地知道,这个家全靠她,她不能垮。

对丈夫失望之后,叶嘉莹决心把对婚姻和爱情的渴望从自己人生中“剔除”,不抱希望,就不会再受伤害。

她不停地研究诗词,在台湾各个大学讲课,被一位国外学者赏识,邀请去加拿大教书。

到了加拿大之后,她发现用英文讲中国诗词,简直就像让一只天上的鸟儿在地上重新学习爬行。中国诗歌重意象,可能一个动词的不同就能让一首极高明的诗落入俗套。传播中国诗歌文化,对不懂英文,不懂欧美文化的叶嘉莹来说几乎是一个不可能的任务。

然而,为了真正将中国文化传播出去,她努力地备课,努力地熟练英语。再加上及其深厚的诗歌功底,她的课大受欢迎,成了当地学生最敬佩的国文教授。

有一次,她的丈夫听到她上课的录像带,惊讶地说:“这是你在讲课吗?”

原来当初口口声声说着非她不娶的人,一辈子都不曾了解过她。

叶嘉莹人生的最大的打击,发生在1976年。那年她52岁。正从温哥华到美国参加一个中国文学的会议,先飞到多伦多看望大女儿夫妇,又去美国匹兹堡看小女儿夫妇。在飞机上,她感到一阵幸福感,“自己这辈子辛勤劳苦到晚年,总算两个女儿都出嫁了,将来我的女儿有了孩子,我就帮她们照顾孩子……”

人生至此,终于是苦难过尽,该享受天伦之乐了。

没想到,她很快就收到女儿女婿车祸遇难的消息。

年少丧母,中年丧夫(差不多了,甚至更差),老年丧女,人生之痛莫过于此。

那段时间,叶嘉莹发现在至亲生死面前,这些年的磨难所锻造的铠甲是如此的不堪一击。在女儿的死讯面前,她又变回了那个母亲葬礼上无助的小女孩。

如母亲去世那次一样,她又用血泪写了10首《哭女诗》。

和很多大诗人一样,人生的巨大不幸让叶嘉莹通透了。她已经孑然一身了,她决定将人生的的余年都交给国家,交付给诗词。

她扪心自问不曾做过坏事,却被命运一次次逼到绝境:平生几度有颜开,风雨一世逼人来。迟暮天公仍罚我,不令欢笑但余哀。

在这个时候,她突然想起自己大学时的老师顾随先生的一句话:“以悲观之心情过乐观之生活。以无生之觉悟过有生之事业。”

曾经,她不懂这句话,现在却不得不懂。生活已经给了她太多苦难,如果她不能看透这些伤痛,就会被自己的经历逼疯。

在沉寂了一段时间后,她说: “把一切建在小家、小我之上,不是一个终极的追求和理想。”

女儿去世两年后,她请求回中国讲学,不收分文报酬。一年后,国家批准了她的请求,她终于回到了故乡,第一站就是北京大学。后来,她收到师伯的邀请,便长期在南开大学开课讲诗词。

这一讲,就是三十多年。

在她年过八十以后,校友们不愿意让她从国外回来时居无定所,他们筹钱为叶嘉莹建了一间70平的宿舍。叶嘉莹对物质没什么需求,常常把青菜放在水里煮一煮,配上一个馒头,就是一餐。

叶嘉莹年过八十以后,腿脚越来越不方便,每次外出讲课时,保姆都会把一张带软垫的椅子放在她身后,她却一直坚持站着上课,一站就是三个小时。

叶嘉莹说:我教课有七十年了,坐着讲课对诗词不尊重。

30多年间,她应邀到国内几十所大学讲学,举行古典诗词演讲有数百场。尽管生活极度节俭,她却将自己毕生的积蓄,捐赠给南开大学教育基金会用于支持中国传统文化研究,累计达3568万元。

有人好奇为什么要做出这样的决定?

叶嘉莹说“我的莲花总会凋落,我要把莲子留下来。”

2024年11月24日,叶嘉莹先生逝世,享年一百岁。

更多游戏资讯请关注:电玩帮游戏资讯专区

电玩帮图文攻略 www.vgover.com